心外视野 | 肥厚性心肌病流出道梗阻:后叶二尖瓣修复联合室间隔切除

时间:2025-09-08 12:12:38 热度:37.1℃ 作者:网络

肥厚性心肌病(HCM)作为最常见的遗传性心肌病,其中60%的患者伴有左室流出道梗阻,标准的室间隔切除术虽能有效缓解梗阻,但在基底部室间隔厚度不足2cm且合并二尖瓣叶延长的患者中,薄壁室间隔不敢切太多(怕室缺、传导阻滞),切少了又解决不了梗阻单纯室间隔切除往往难以完全消除梗阻。

本文将详细介绍一种创新的后叶二尖瓣修复技术,通过新腱索缩短后叶高度,使对合线后移远离室间隔,从而有效预防前叶收缩期前向运动,彻底解决流出道梗阻问题。

1. 解剖基础与病理机制

肥厚性心肌病的解剖特点

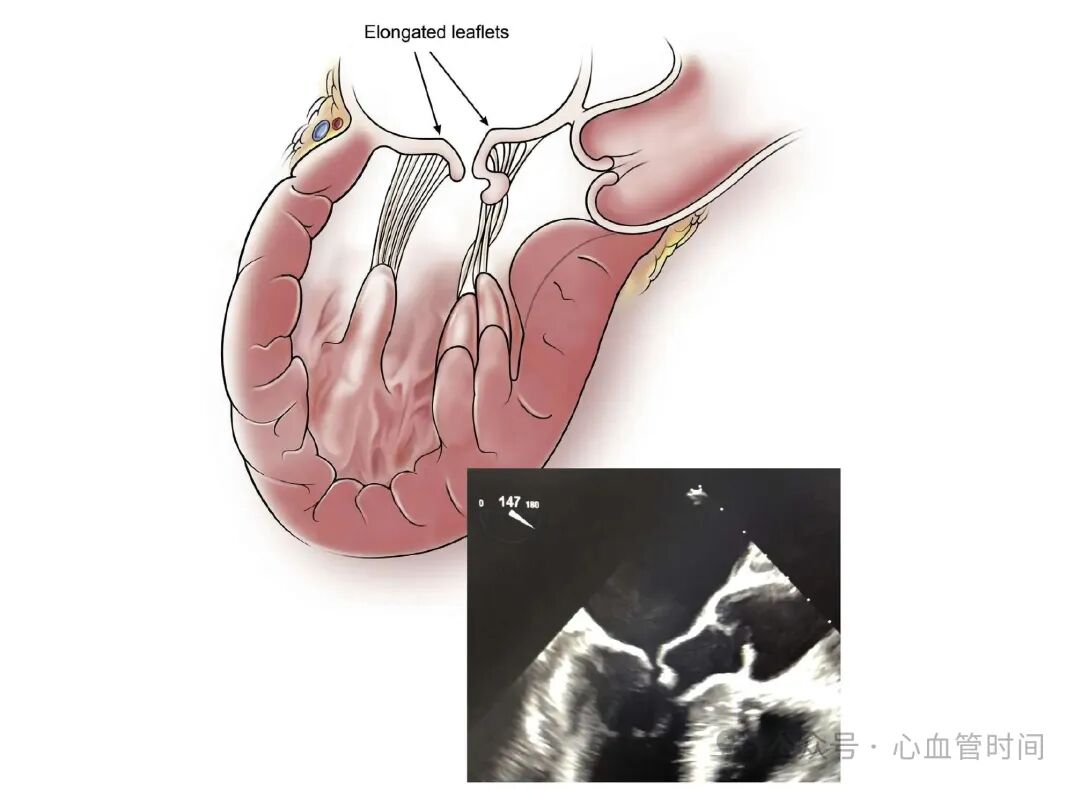

肥厚性心肌病患者除室间隔不对称性肥厚外,常伴有二尖瓣叶异常延长。这种解剖异常导致收缩期前叶向流出道突出,形成动态性梗阻。当基底部室间隔厚度小于2cm时,过度的肌肉切除可能引起室间隔缺损或完全性房室传导阻滞等严重并发症。

病理生理机制

延长的二尖瓣叶是造成收缩期前向运动(SAM)的关键因素。正常情况下,二尖瓣叶在收缩期应完全关闭于左房侧,但在HCM患者中,过长的前叶会向流出道突出,造成梗阻并产生二尖瓣反流。

🔧 手术要点

术前超声心动图评估基底部室间隔厚度至关重要,厚度<2cm提示需要联合二尖瓣修复

手术经验表明,单纯依靠室间隔切除难以解决延长瓣叶引起的梗阻

临床观察显示,新腱索技术可使对合线后移8-12mm,显著改善流出道几何形态

图1说明了HCM伴二尖瓣叶延长导致前叶收缩期前向运动引起流出道梗阻的病理机制。

图1说明了HCM伴二尖瓣叶延长导致前叶收缩期前向运动引起流出道梗阻的病理机制。

2. 手术入路与暴露技术

标准主动脉根部入路

手术采用标准体外循环,主动脉阻断后经主动脉切口进入。首先完成室间隔切除,随后进行二尖瓣修复。通过主动脉瓣环可清晰观察室间隔和二尖瓣装置的解剖关系,这为精确操作提供了理想的视野。

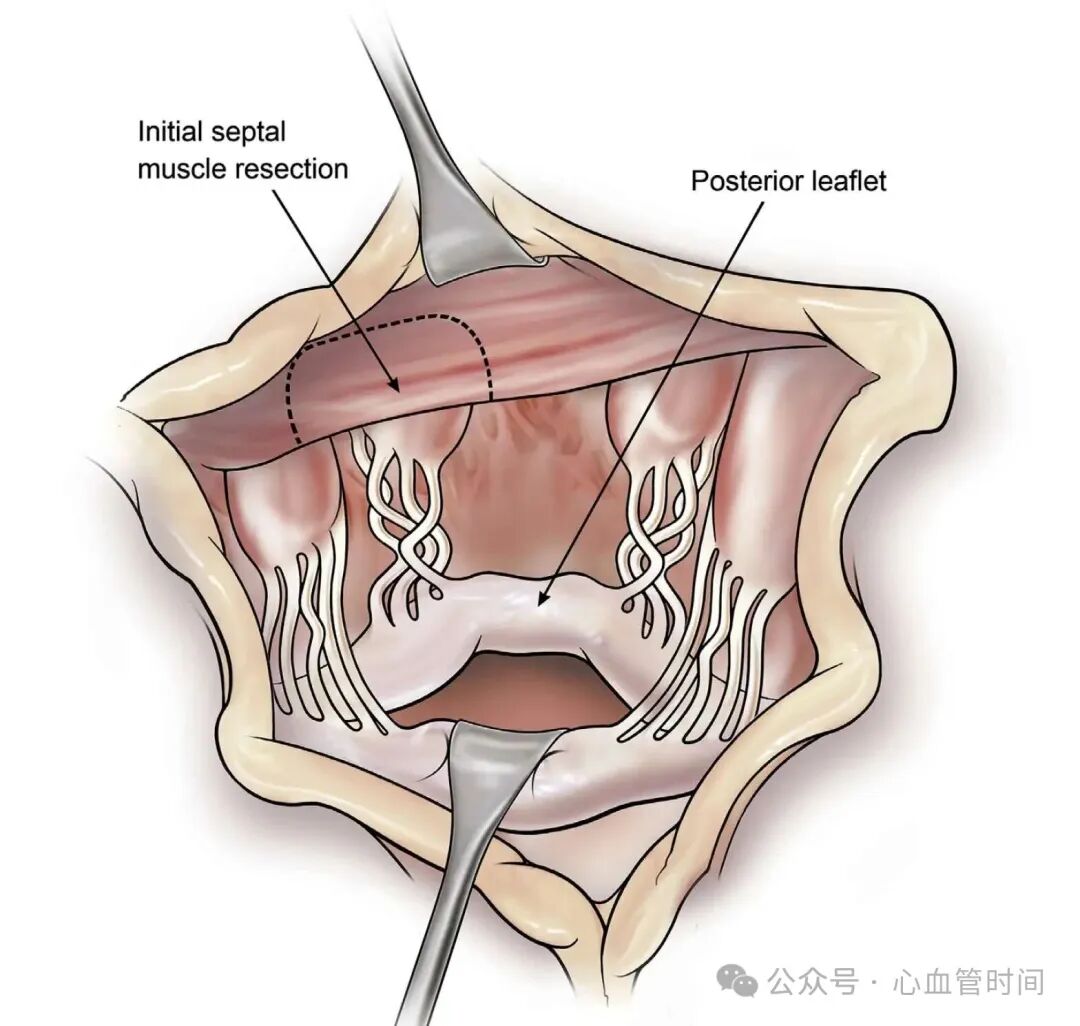

室间隔切除要点

核心操作环节为基底部室间隔肌肉的精确切除。切除范围从主动脉瓣环下方开始,向心尖方向延伸至乳头肌水平。对于厚度不足的室间隔,应避免过度切除,转而依靠二尖瓣修复来解决梗阻。

🔧 手术要点

技术关键在于准确识别切除边界,避免损伤传导束

实践证实,保守的室间隔切除联合二尖瓣修复可获得更好的安全性

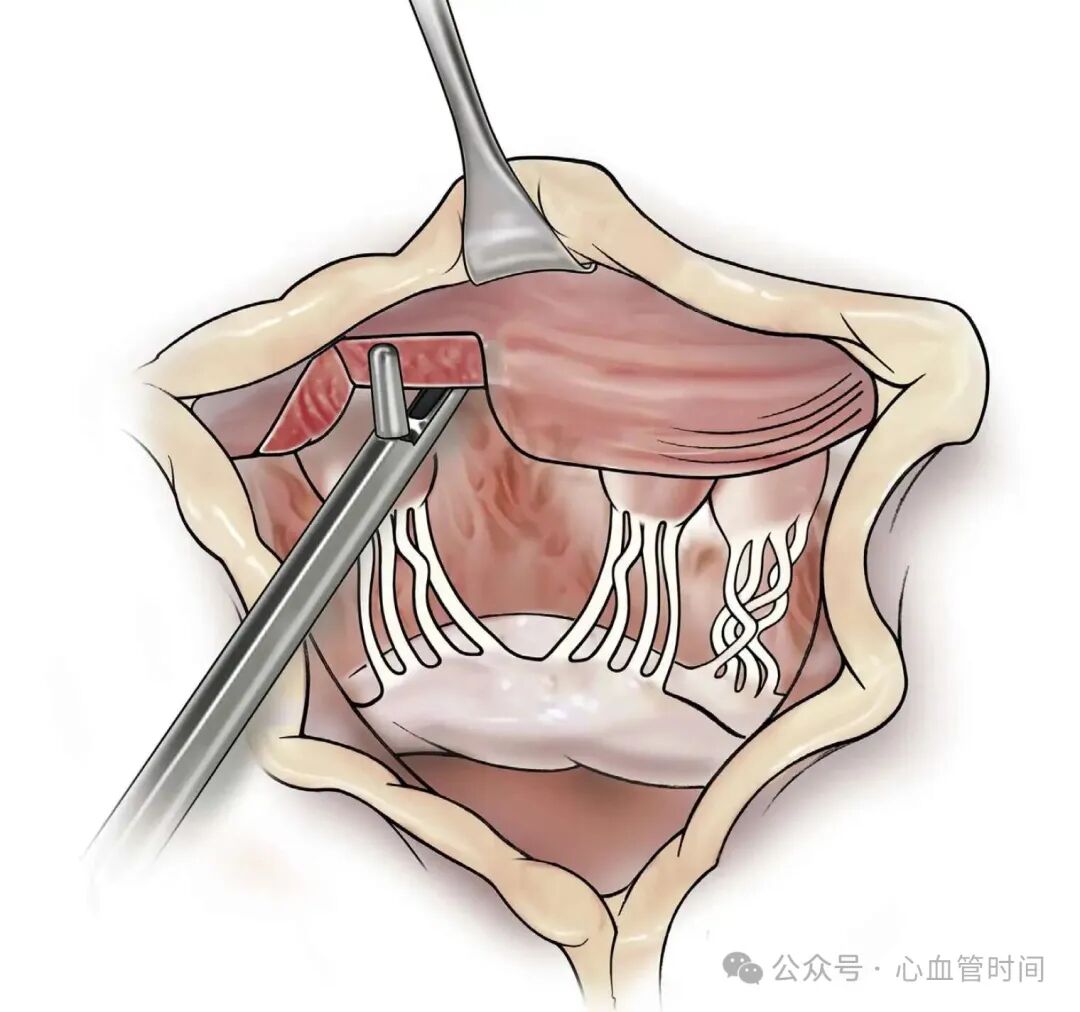

手术中发现,使用长柄咬骨钳可向心尖方向延伸切除范围

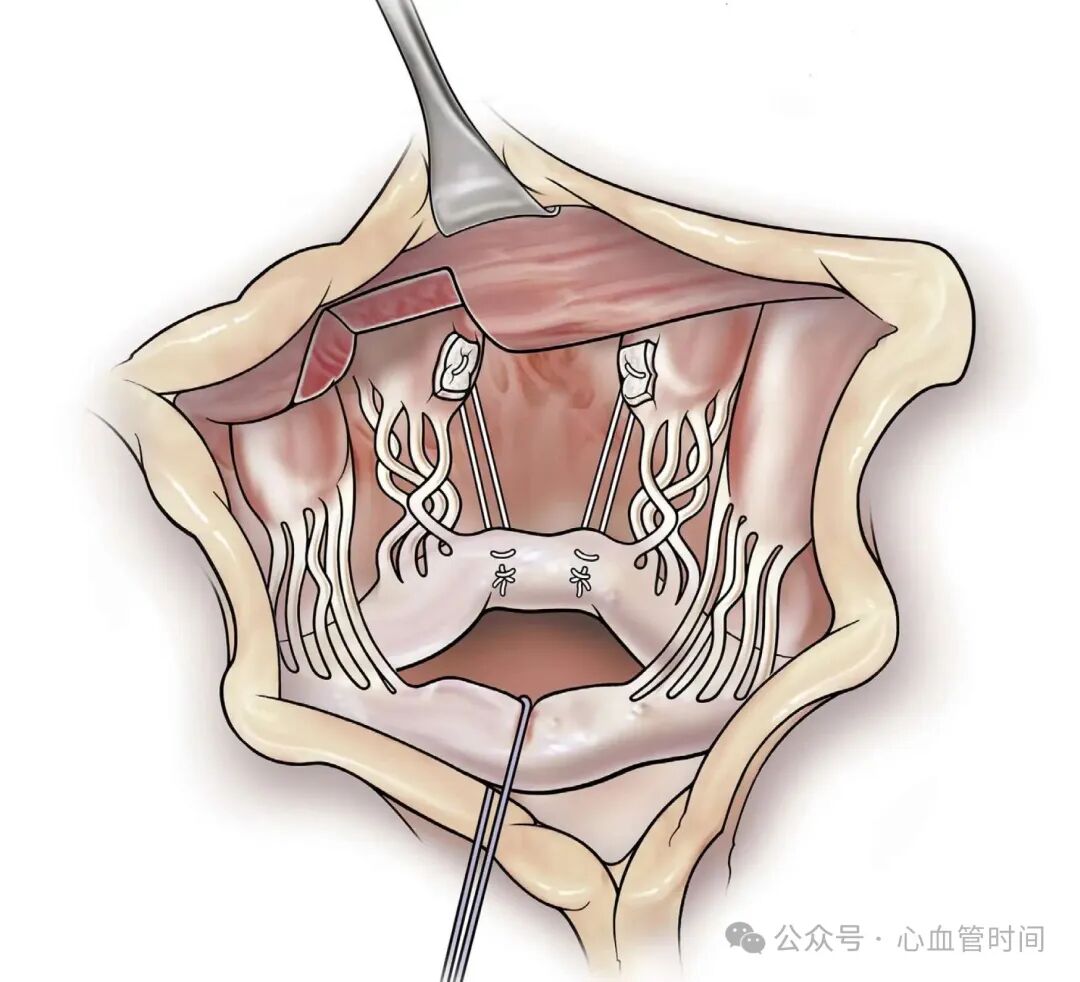

图2展示了通过主动脉瓣观察到的室间隔和二尖瓣装置视野,初始室间隔肌肉切除和后叶的解剖位置清晰可见。

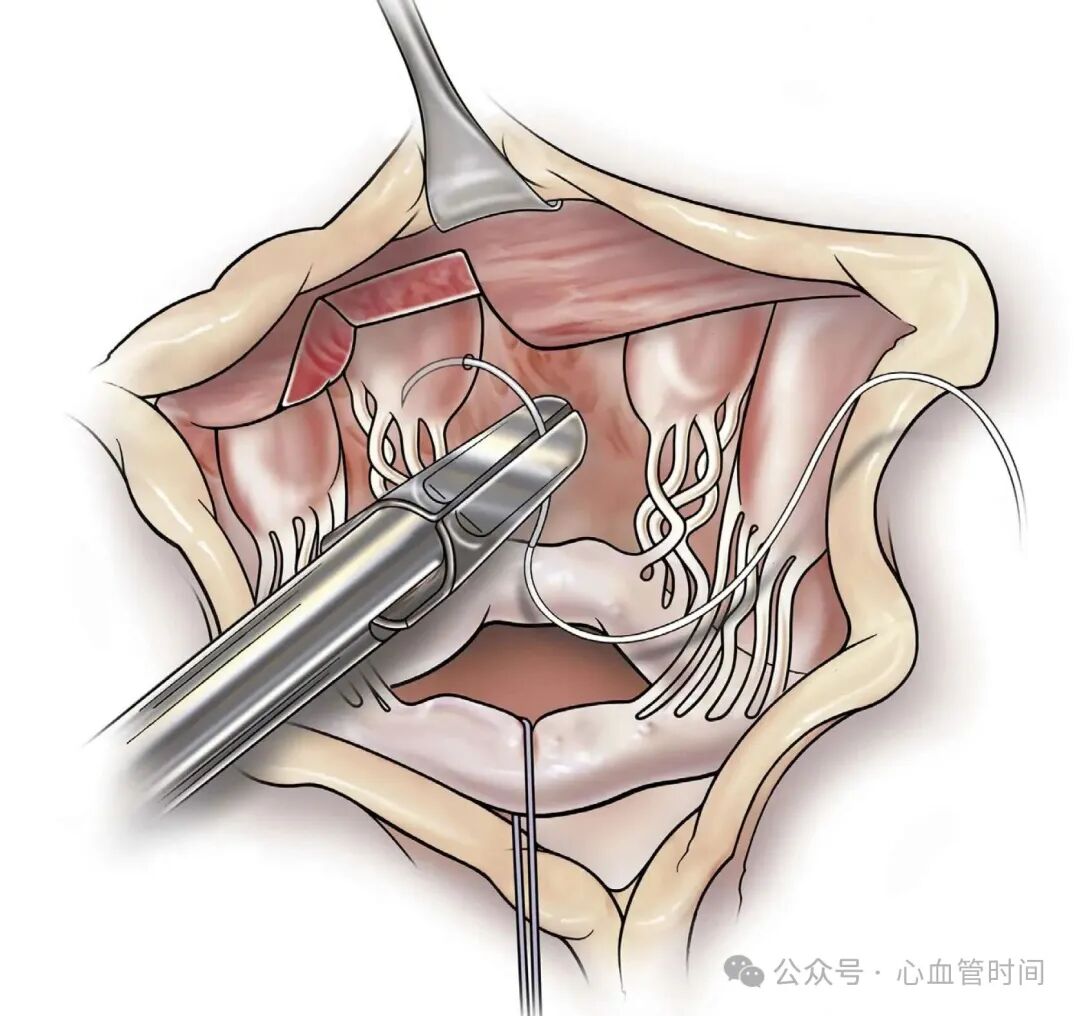

图3演示了使用长柄咬骨钳向乳头肌下方心尖方向延伸室间隔切除的技术。

3. 新腱索置入技术详解

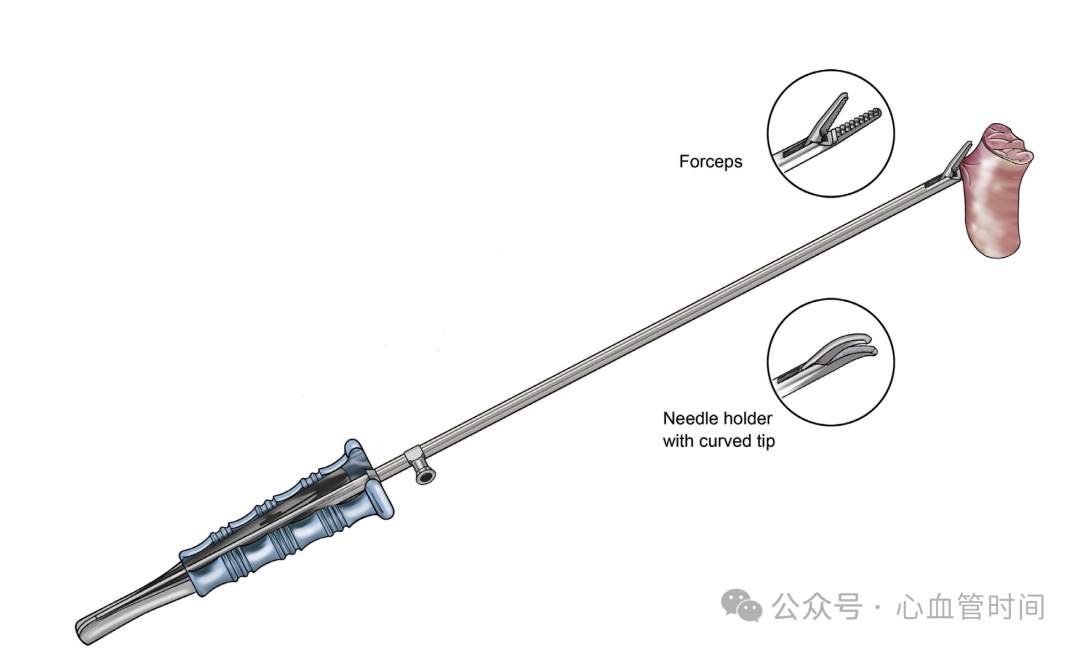

专用器械准备

新腱索置入需要专门的微创长柄器械,包括带弯头的持针器和特制的针线系统。这些器械的设计使得在狭小的主动脉根部空间内精确操作成为可能。

置入步骤与技巧

主要手术程序涉及四个关键步骤。接下来,使用长柄器械牵开前叶,暴露后叶中央部分。后叶中央区域可通过原有腱索的相对方向轻松识别。随后将新腱索分别置入外侧和内侧乳头肌。

腱索长度的确定是技术成功的关键。标准做法是将新腱索长度设定为原有腱索的50%,通常约7mm。这一长度既能确保充分的后叶下移,又能维持良好的瓣膜对合。

🔧 手术要点

手术过程中往往需要在后叶两侧各置入2根新腱索,确保均匀牵拉

临床实践显示,新腱索距离瓣叶游离缘5mm处穿入可获得最佳固定效果

术中经常发现,对称性腱索分布是防止瓣叶扭转的关键

图4展示了置入新腱索所需的专用微创长柄器械,包括镊子和带弯头的持针器。

图5说明了前叶牵开暴露后叶的技术,可在前叶中部放置5-0牵引线或使用长柄器械牵开,后叶中央通过原有腱索的相对方向容易识别,新腱索可轻松置入乳头肌。

4. 腱索固定与长度调整

精确的长度控制

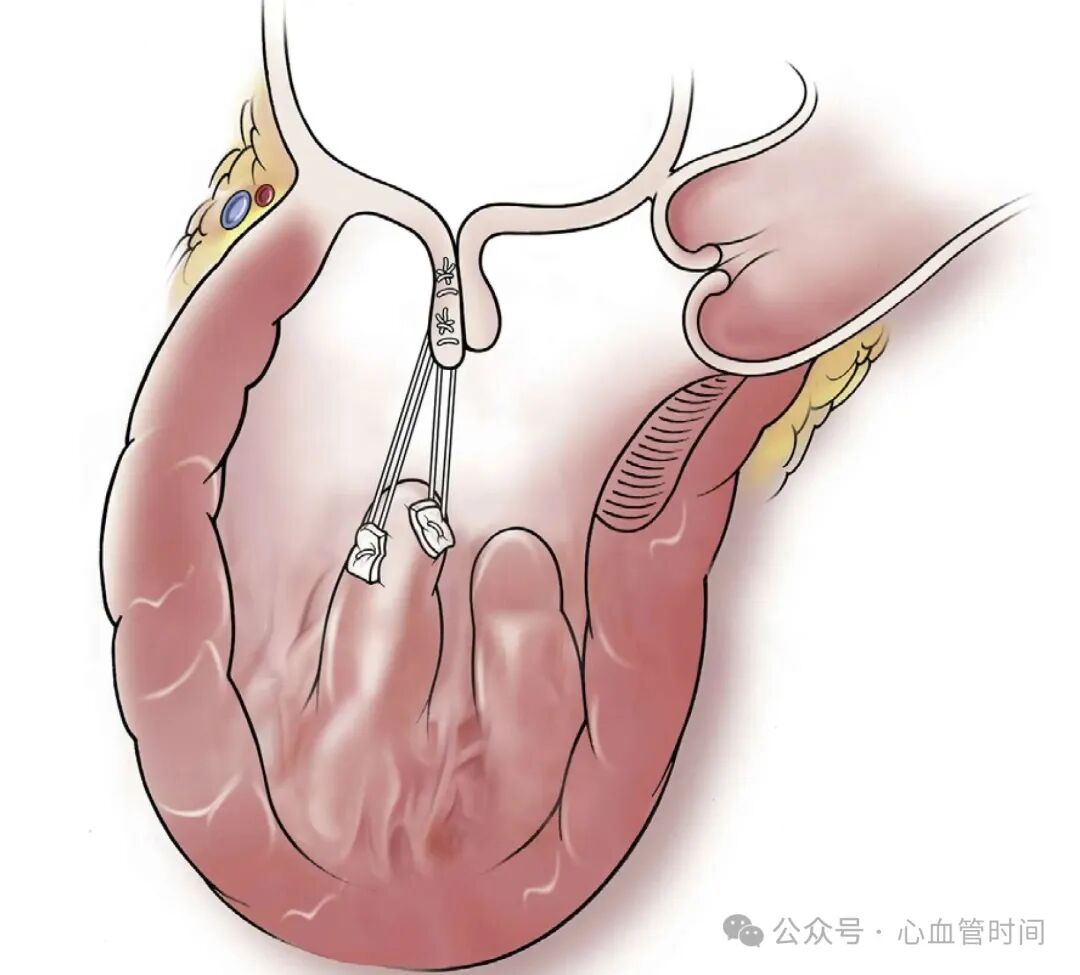

完成腱索置入后,下一步是精确的长度调整。新腱索在后叶游离缘附近环绕穿过,形成固定环路。**腱索长度的调整应使后叶高度减少约50%**,这样可以使对合线明显后移。

固定技术要点

新腱索的固定采用标准的心脏外科缝合技术。每根腱索在瓣叶上打结固定,确保张力均匀分布。继续下去,需要反复检查瓣叶活动度,确保修复后不影响瓣膜的正常开闭功能。

🔧 手术要点

手术经验表明,腱索张力过紧可能导致瓣叶活动受限

技术细节上,建议使用4-0聚酯线作为新腱索材料,具有良好的耐久性

临床观察显示,对称性缩短是避免术后二尖瓣反流的关键

图6展示了新腱索置入后叶中央对应乳头肌侧的技术,腱索环绕瓣叶游离缘并缩短至约原有腱索长度的一半,然后在瓣叶上打结固定。

5. 术后效果评估与优化

即时效果验证

修复完成后的即时效果评估包括观察瓣膜对合情况和流出道通畅性。理想的修复效果是对合线明显后移,前叶完全远离流出道,同时保持良好的瓣膜功能。

血流动力学改善

研究表明,这种修复技术可以显著改善左室流出道血流动力学。术后即刻测量显示,流出道压力阶差通常可降至正常范围(<30mmHg),同时消除或显著减轻二尖瓣反流。

🔧 手术要点

实际操作显示,术中超声评估对确认修复效果极为重要

手术中曾遇到个别病例需要调整腱索长度以优化效果

术中观察发现,成功的修复可立即消除SAM现象

图7展示了后叶修复完成后对合线后移的效果,前叶得以充分远离左室流出道扩张。

6. 并发症预防与处理策略

主要风险控制

虽然不是标准做法,但实践中发现这种联合术式可以显著降低传统室间隔切除的相关风险。通过减少肌肉切除量,可以有效避免室间隔缺损和传导系统损伤。

技术相关并发症

新腱索技术本身的并发症较少,主要包括腱索断裂和瓣叶活动受限。尽管非教科书推荐,但经验表明预防措施包括选择合适的缝线材料和确保适当的腱索张力。

🔧 手术要点

虽然属于变通方法,但效果显示新腱索可在术中移除并恢复原有解剖

传统方法的局限在于无法逆转,而新腱索技术具有可逆性

临床证实,该技术的学习曲线相对平缓,适合有经验的心脏外科医生掌握

7. 适应证选择与技术展望

精确的适应证

该技术的最佳适应证是基底部室间隔厚度<2cm且伴有明显二尖瓣叶延长的HCM患者。这类患者如单纯行室间隔切除,往往难以获得满意效果,而过度切除又存在严重并发症风险。

技术发展趋势

新兴技术的优势明显,但应当关注其长期耐久性。根据Heimansohn等在《Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery》发表的研究,10例患者6年随访显示技术效果持久,无复发梗阻或二尖瓣功能不全。

Maron等在《Circulation》杂志的研究表明,二尖瓣异常是HCM的重要表型特征,需要在手术治疗中给予充分重视。Kaple等在《Annals of Thoracic Surgery》的报告也证实了二尖瓣修复在HCM手术中的重要价值。

手术总结

肥厚性心肌病的外科治疗需要个体化策略,特别是对于基底部室间隔厚度不足且伴有二尖瓣叶延长的患者。后叶新腱索修复技术为这一具有挑战性的亚组提供了有效的解决方案。该技术通过缩短后叶高度使对合线后移,从根本上解决了流出道梗阻问题,同时避免了过度室间隔切除的风险。

关键技术要点包括:精确的适应证选择、标准化的新腱索置入流程、50%的腱索长度缩短比例,以及术中即时效果评估。该技术具有操作相对简单、效果可预期、并发症风险低等优势,值得在具备条件的心外科中心推广应用。