医生拿生理盐水冒充破伤风疫苗,官方通报!

时间:2025-09-04 12:11:30 热度:37.1℃ 作者:网络

2025年8月29日,广西桂林男子李明(化名)因脚部被钉子扎伤前往当地一家私人诊所注射破伤风针。

诊所负责人杨某见伤者伤口处理较好,“感觉破伤风疫苗可打可不打”,于是在明知破伤风疫苗库存不足的情况下,仍同意为其注射,并收取了180元费用,并拿生理盐水冒充破伤风疫苗为伤者注射。

患者李明因注射过程异常(未当面操作,未展示药品包装)产生怀疑,坚持报警。相关部门当场后,诊所负责人才承认违法事实:"诊所破伤风用完了,财迷心窍就给他打了氯化钠"。

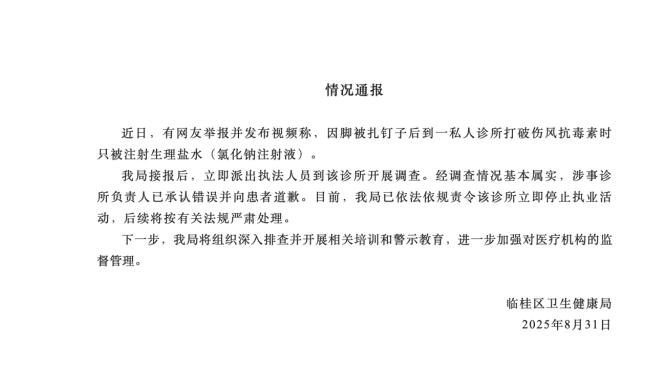

8月31日,桂林市临桂区卫生健康局发布通报,确认情况属实,涉事诊所负责人已承认错误并向患者道歉,责令涉事诊所立即停止执业活动,并表示后续将依法依规严肃处理。

诊所负责人的造假手法其实并不高明,若非患者坚持查看药瓶,这出 “狸猫换太子” 或许永远不会曝光。反而这种近乎明目张胆的造假行为差点能够得逞,背后折射出的是基层医疗监管体系存在的种种问题。

首先是监管力量与监管对象的严重不匹配。数据显示,基层卫健部门人员平均要监管 87 家医疗机构,在农村地区,许多诊所一年都难以接受一次检查。这种 “猫少鼠多” 的监管困境,使得违法者产生了强烈的侥幸心理。

其次是惩戒力度与违法收益的极度失衡。现行《医疗纠纷预防和处理条例》对这类造假事件的最高罚款仅为 5 万元,震慑作用有限。

近年来,我国大力建设药品信息追溯体系,2025年7月1日,国家医保局联合多部门推行的医保药品扫码追溯政策进入全面实施阶段,标志着我国药品监管进入"数字天网"时代。

但监管力量相对医疗机构数量明显不足,难以实现全面高频次检查。民营机构特别是小型诊所的自查自律机制不健全,在缺乏持续外部监督的情况下,扫码追溯政策执行容易流于形式。

针对药品扫码追溯政策执行中暴露出的系统性短板,需要构建一套多层次、全方位的优化方案。从政策设计的完善到技术支撑的升级,从监管机制的创新到产业生态的培育,打通供给链断点,消除监管盲区,全面提升追溯体系运行效能。