科学家揭示多巴胺受体调控额叶皮层多巴胺能轴突结构可塑性

时间:2025-09-04 12:12:14 热度:37.1℃ 作者:网络

青春期是额叶皮层结构与功能发育的关键敏感期。额叶皮层多巴胺系统的发育和功能紊乱是神经发育性精神障碍的关键特征。在接受奖赏性刺激后(轮转活动等)额叶皮层多巴胺能轴突(释放多巴胺的主要位点)终扣末端形成增多。青春期激活VTA多巴胺神经元诱导中脑前额叶多巴胺系统的可塑性变化,而相同刺激在成年期则无法诱发该可塑性;然而,在成年期预先给予多巴胺2型受体拮抗剂,再相位激活VTA多巴胺能神经元,则可重新引起此类可塑性变化,尚不清楚成年期这种可塑性重建的分子机制。

2025年8月26日罗切斯特大学医学中心Kuan Hong Wang研究团队发现多巴胺受体调控额叶皮层多巴胺能轴突结构可塑性。

1 P2RY12调控额叶皮层多巴胺轴突可塑性和小胶质细胞免疫监视作用

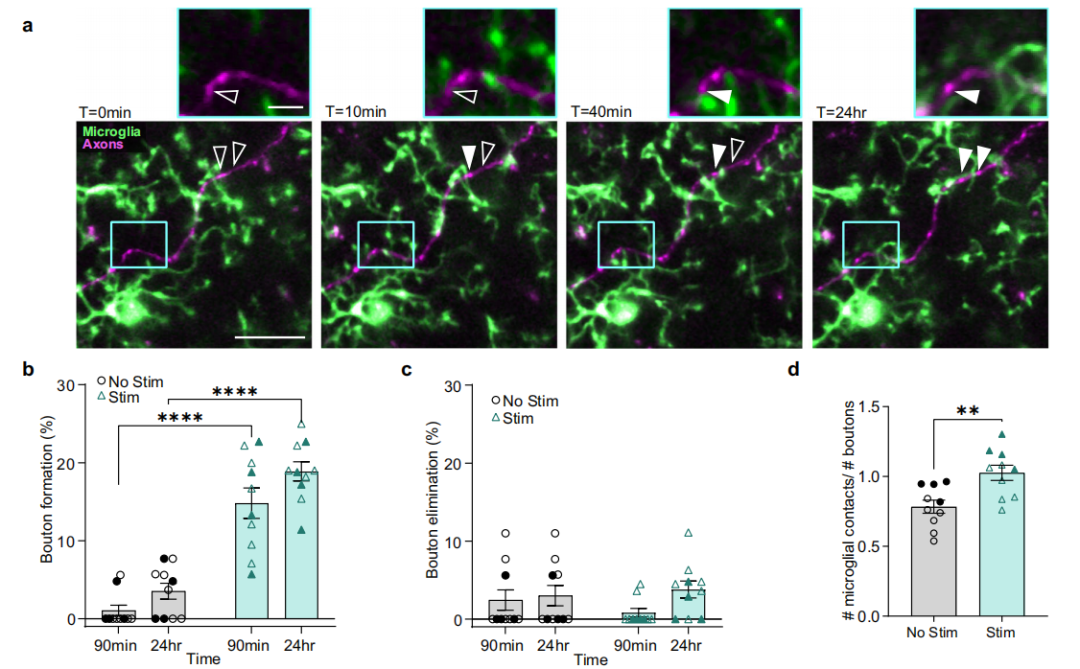

研究人员通过双光子活体成像系统发现在转轮跑步训练2小时后青春期雌、雄性小鼠额叶皮层多巴胺轴突终扣末端形成速率显著增多,终扣末端消失速率并未出现显著变化。与此同时,小胶质细胞树突状分支结构增多。通过光遗传学技术相位激活VTA多巴胺能神经元在10分钟内小胶质细胞对实质组织的免疫监视作用显著减少,在10分钟后对实质组织的免疫监视作用增强。此外,相位激活VTA多巴胺能神经元90分钟后额叶皮层多巴胺轴突终扣末端形成速率显著增高,终扣末端消失速率并未出现显著变化,产生类似于转轮跑步训练2小时后的结果。

为进一步研究小胶质细胞对额叶皮层多巴胺轴突终扣末端的调控作用,研究人员按照终扣末端在时间动态特征,分为稳定存在、新形成和消失的终扣末端,结果发现未接受刺激前,(与稳定存在的终扣末端相比)小胶质细胞更偏向与新形成的终扣末端进行物理接触,在相位激活VTA多巴胺能神经元90分钟后更进一步增强这种偏向性。此外,刺激后小胶质细胞接触稳定存在的终扣末端也显著增多。

嘌呤能受体P2RY12作为小胶质细胞向ATP释放位点迁移的关键受体,响应局部组织损伤,和神经元活动。接受相位激活VTA多巴胺能神经元10分钟内,P2RY12选择性拮抗剂小胶质细胞对实质组织的免疫监视作用并不出现减弱,在接受刺激后10分钟免疫监视作用并不出现增强效应,也不引起轴突终扣末端形成速率增高和小胶质细胞对终扣末端接触的增多。

图1、相位激活VTA多巴胺能神经元额叶皮层多巴胺轴突终扣末端形成速率显著增高

2 多巴胺受体损害青春期额叶皮层多巴胺能轴突可塑性

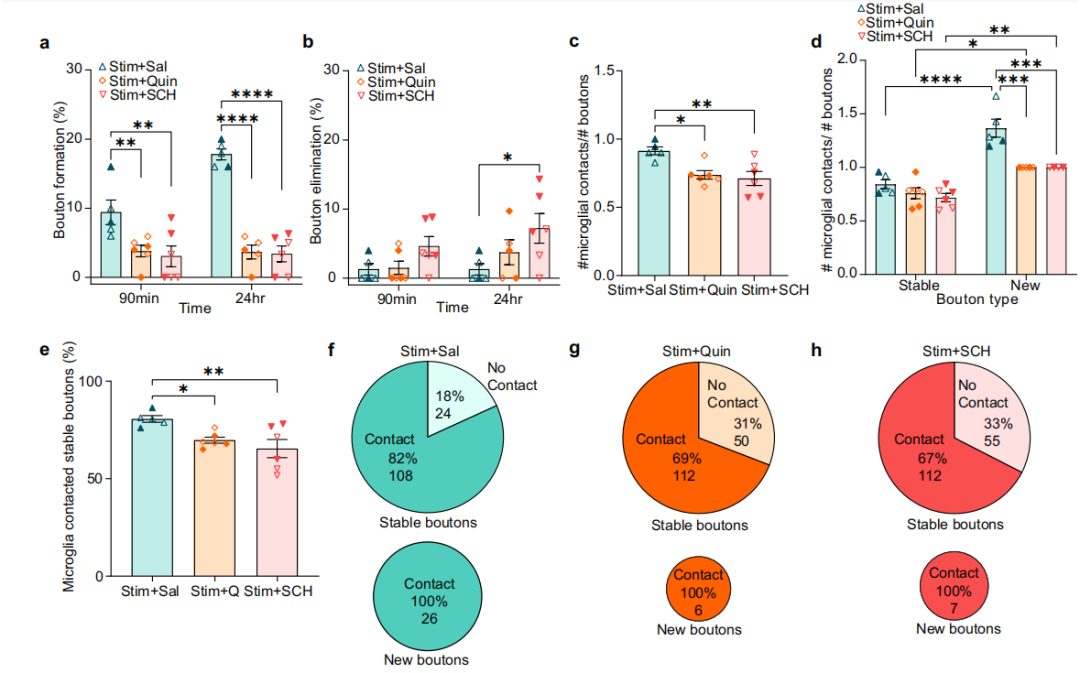

预先腹腔注射多巴胺2型受体激动剂后相位激活VTA多巴胺能神经元在10分钟内小胶质细胞对实质组织的免疫监视作用并不出现变化,在10分钟后免疫监视作用减弱。相反,给予多巴胺1型受体拮抗剂并接受刺激10分钟内小胶质细胞的免疫监视作用显著升高,在10分钟后仍升高。进一步实验发现预先腹腔注射多巴胺2型受体激动剂或多巴胺1型受体拮抗剂均相位激活VTA多巴胺能神经元后引起的轴突终扣末端形成速率并不增加,终扣末端消失速率反而增高,小胶质细胞对新形成终扣末端物理接触的偏好性也消失,对稳定存在终扣末端的物理接触显著减少,表明激活多巴胺2型受体或抑制多巴胺1型受体损害青春期额叶皮层多巴胺能轴突可塑性。

图2、激活多巴胺2型受体损害青春期额叶皮层多巴胺能轴突可塑性

3 多巴胺受体重塑成年期额叶皮层多巴胺能轴突可塑性

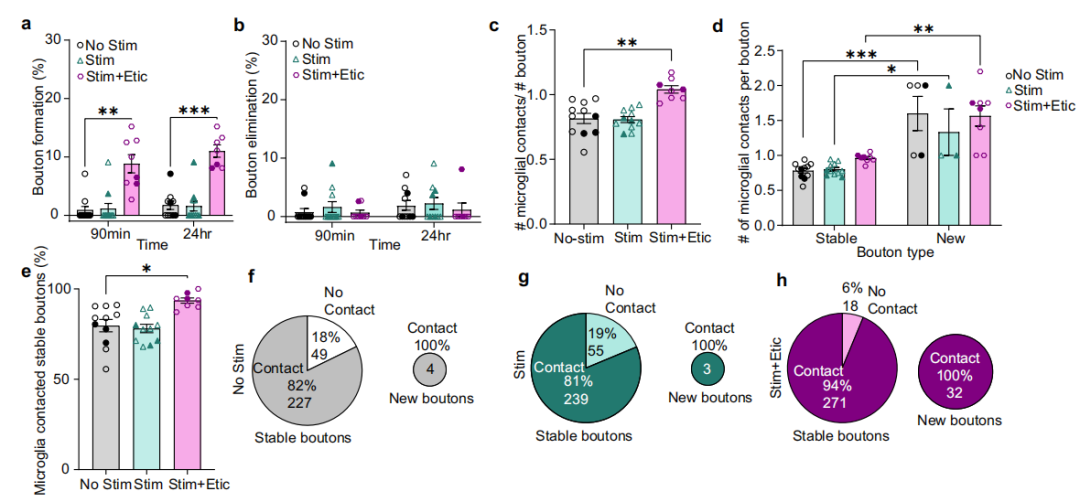

成年期小鼠腹腔注射多巴胺2型受体拮抗剂后相位激活VTA多巴胺能神经元在10分钟内小胶质细胞对实质组织的免疫监视作用减弱,在10分钟后免疫监视作用增强,并能增加小胶质细胞体积,轴突终扣末端形成速率增多,存在小胶质细胞对新形成终扣末端物理接触的偏好性,对稳定存在终扣末端的物理接触显著增加,表明可重塑成年期额叶皮层多巴胺能轴突可塑性。

图3、多巴胺2型受体拮抗剂重塑成年期额叶皮层多巴胺能轴突可塑性

总结:

本文揭示青春期多巴胺受体调控额叶皮层多巴胺能轴突结构可塑性,并进一步发现多巴胺2型受体拮抗剂重启成年期上述可塑性。

参考文献

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63314-4