放心系列:检查发现肺结节6年了,当时医生建议随访,现在建议手术。有变化进展了吗?

时间:2025-09-05 12:09:33 热度:37.1℃ 作者:网络

前言:越接触到多的肺结节患者,越发现有许多结友的病灶多年随访并无明显进展,越是坚定我自己总结的基于风险高低来决定干预与否的观点。是癌又如何?它不长能有何危险?盯住它,不让它失控,在它发生变化时及时干预应该是更为稳妥与合理的决策思路。今天分享的这位结友也是六年前的2019年时就发现结节了,6年过去了,并无明显变化,但当地医生6年前是说年纪还轻建议他随访,现在说建议他手术,难道是有进展了?我看变化并不明显,从风险角度考虑我认为仍可再随访。

病史信息:

基本信息:

男性, 39岁。

主诉:

查体发现右肺结节及双肺多发结节6年。

现病史:

6年前单位体检行胸部CT检查发现右肺上叶磨玻璃结节,无任何症状,当时咨询胸外科医生,考虑年纪较轻,建议随访,目前共随访6年,今年复查CT显示比去年有增大,胸外科医生建议手术处理。在这6年随访复查期间,也发现双肺多发结节,其中右肺中叶和左肺上叶后段也有磨玻璃结节,目前未做任何处理。5年前因升结肠原位癌,行右半结肠切除,术后未做任何治疗。

既往史:

手术:5年前因升结肠原位癌,行右半结肠切除手术。

希望获得的帮助:

希望主诊医生指导目前对右肺上叶、右肺中叶、左肺上叶磨玻璃结节该怎么处理?

影像展示与分析:

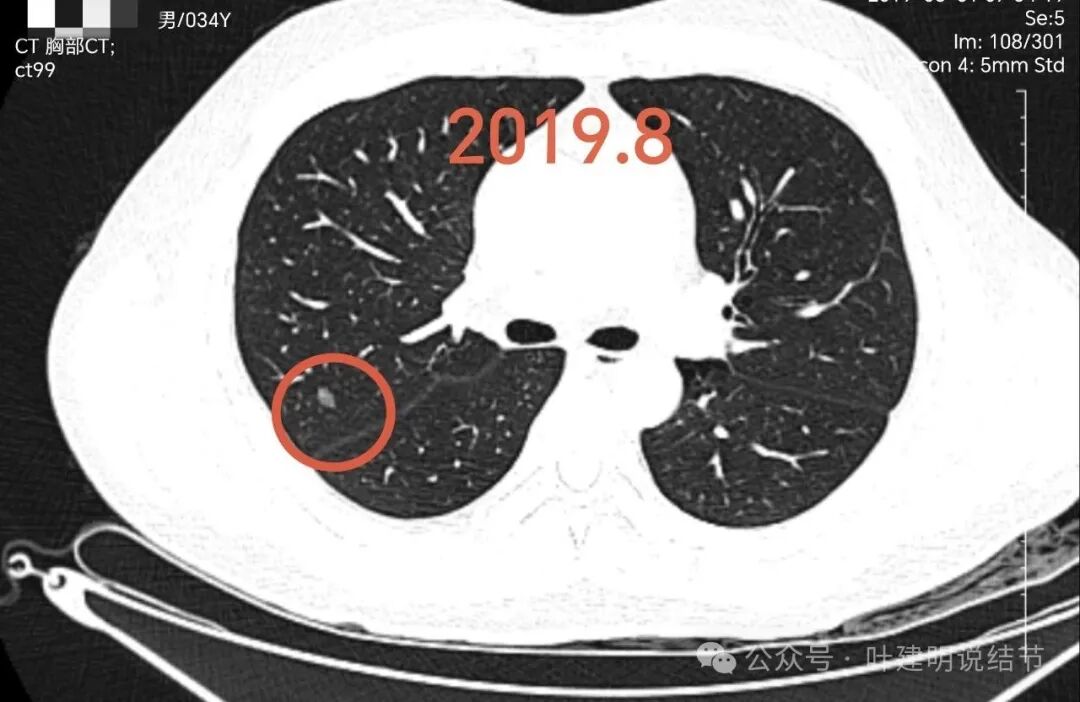

右上病灶A:磨玻璃密度,整体轮廓清,瘤肺边界清楚,要考虑肿瘤范畴的,但密度相对较纯。

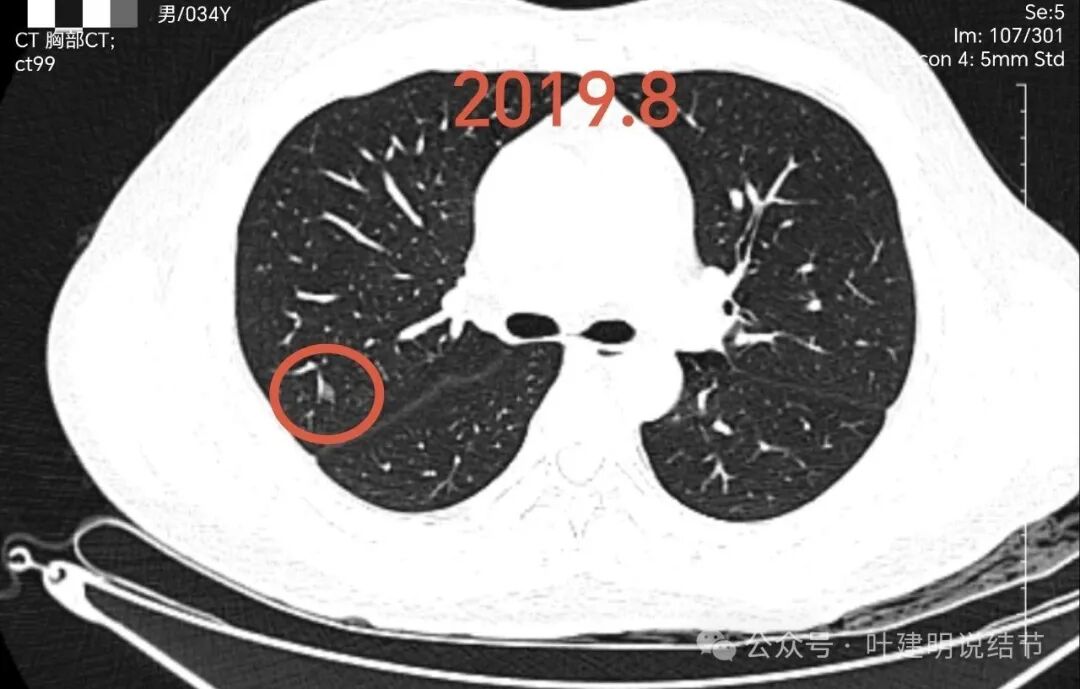

上图层面见有血管贴边,与结节之间没有间隙。

右上病灶B紧贴胸膜,密度较高,个头甚小,轮廓较清,良性可能性大。

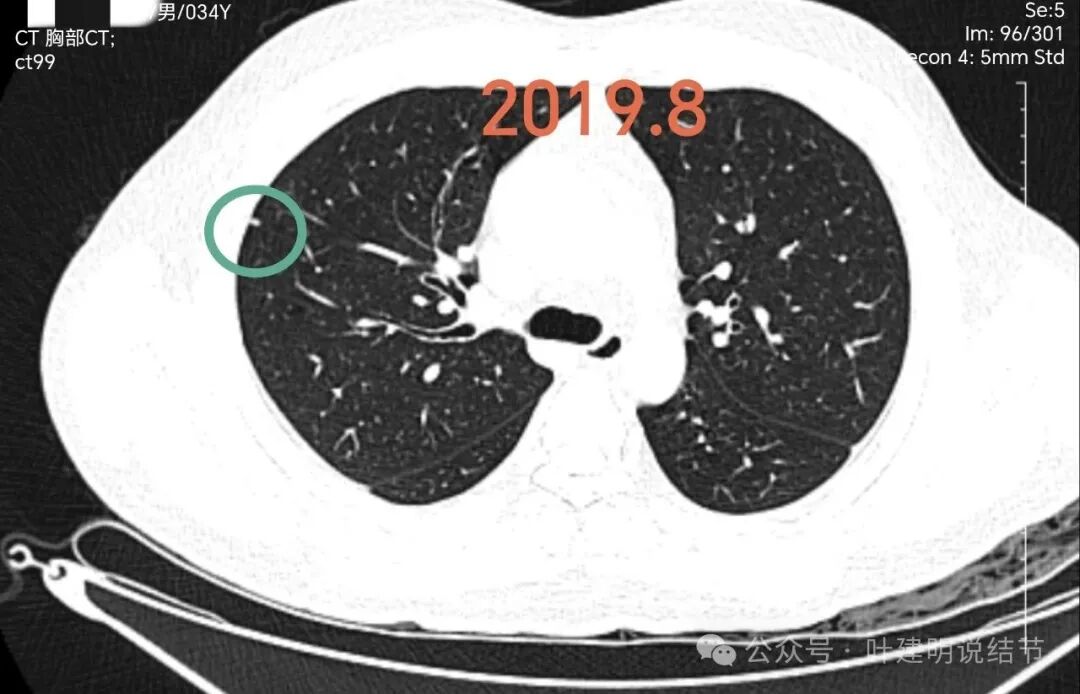

病灶C位于在上叶,近斜裂,当时十分微小,约1毫米许,且淡。不过轮廓也较清。

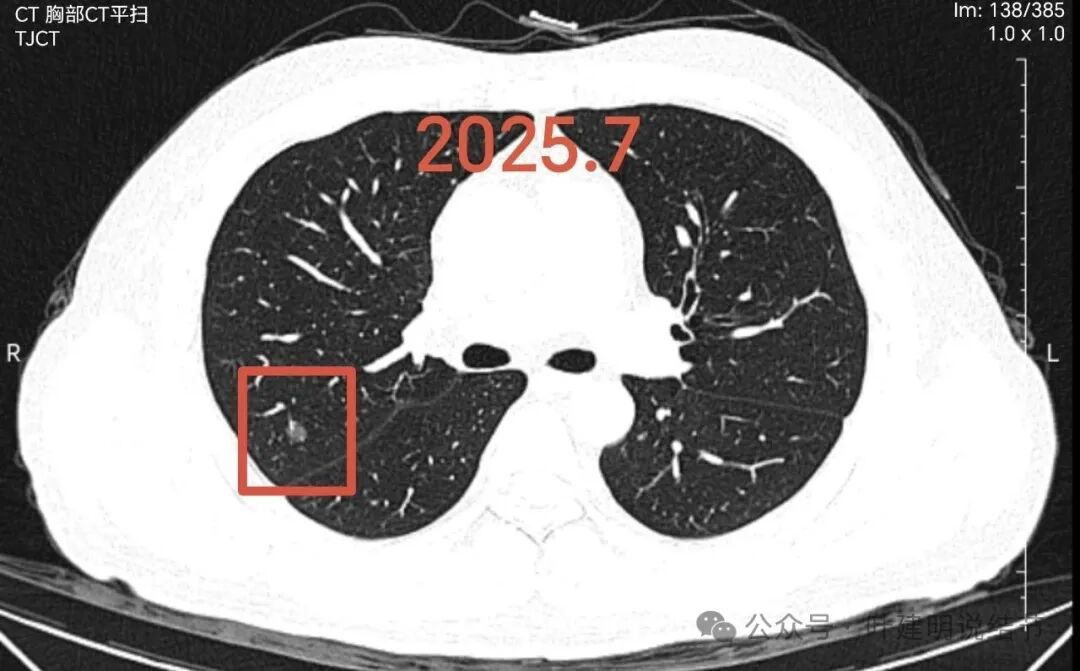

2025年7月时病灶A仍是磨玻璃密度,见血管进入。

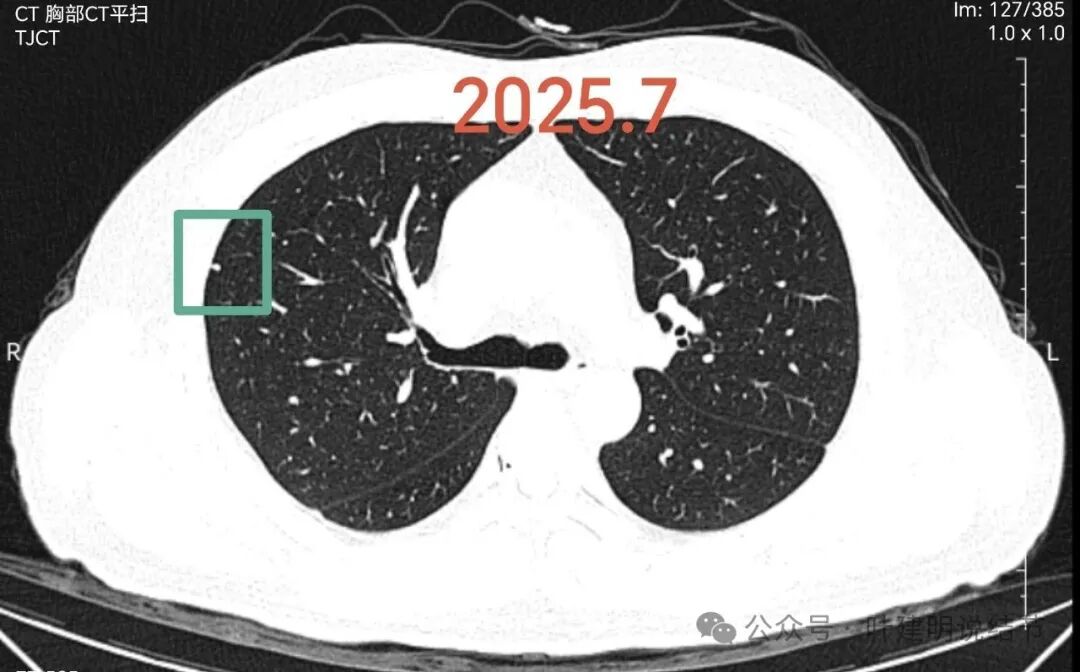

上图仍见血管贴边,较2019年时说不上显著变化进展。

病灶B仍是微小实性结节,缺乏膨胀性。

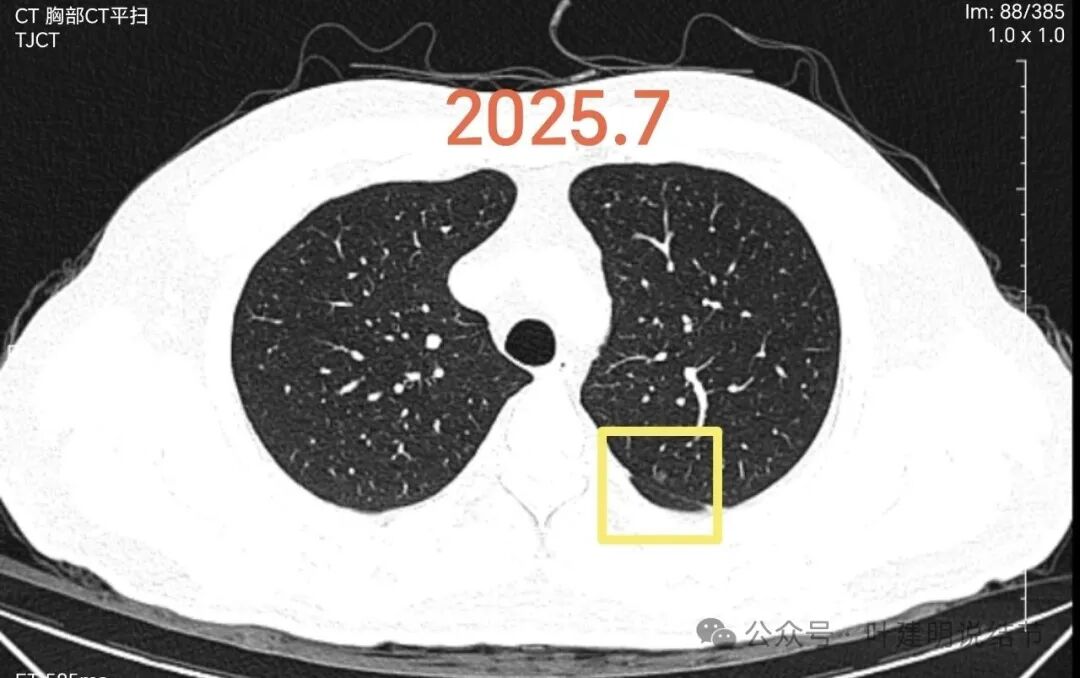

病灶C较前有所增大,还见血管弯曲进入病灶,但总体密度仍低,风险仍小。

我的意见:

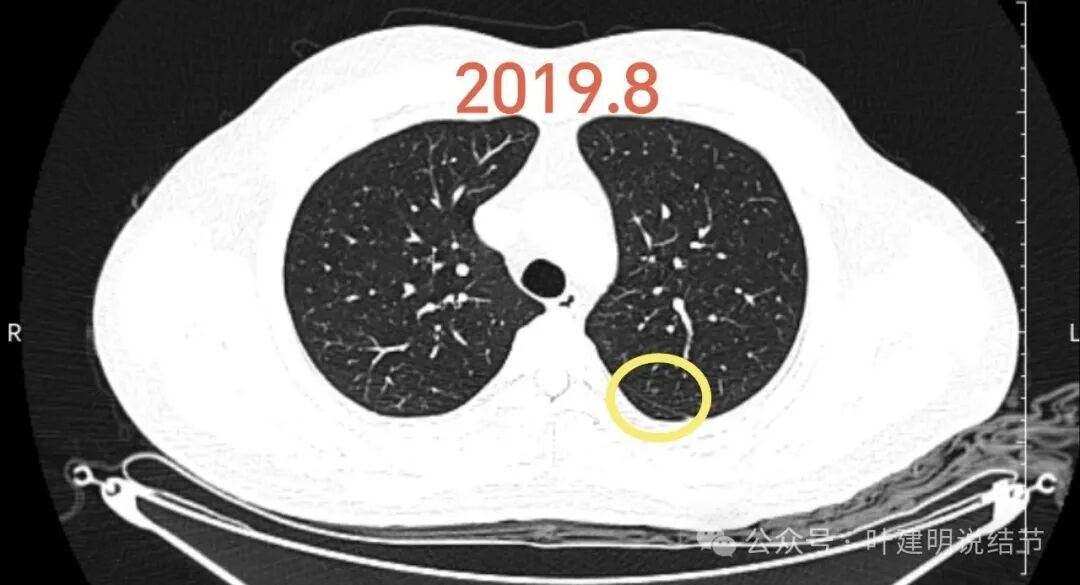

红色的是主病灶,紧贴血管,似乎有微小血管进入穿行,整体轮廓清楚,瘤肺边界清,随访持续存在,考虑是肿瘤范畴的,但是对比2019年与2025年没有显著进展变化,考虑原位癌可能性较大;绿色的是微小实性结节,对比六年前后没有明显变化,良性的可能性大;左肺黄色的,也是磨玻璃结节,于2019年相比略有增大,但是即便是2025年最近的,仍然是微小结节。而按照中华医学会肺癌诊疗指南中的意见,我筛查发现的磨玻璃密度结节小于八毫米,可以年度复查。如果我们之前没有做这些检查,今年是第一次发现,那黄色之处不就是年度复查就可以的吗?是否干预处理要从风险高低的角度去考虑,微小的进展或者变化仍然不足以影响临床决策的时候,还是可以放平心态,安心随访。我倾向于仍然年度常规体检复查,要有进展,并且要风险增高才需要考虑干预处理。意见供参考!

感悟:

结友才39岁,发现结节已经6年,还结肠原位癌做过右半结肠切除。其实我在想,原位癌是否本也不必标准切除右半结肠,定位于病灶处,结肠局部切除一小段或只切除病变或许效果也是一样的。我记得很多年前,我们那时候还做普外科的手术,有个患者消化道出血做胃镜发现胃癌,但很小,溃疡底部一小血管出血才导致其消化道出血。我们进去后从胃壁外根本找不到病灶在哪里,记得后来是切开胃壁从里面找到病灶,局部切除一小块胃壁(包括肿瘤),淋巴结没有清扫,也没有做标准的胃癌根治术(胃大部切除加淋巴结清扫)。术后根本也不会复发转移,因为病灶太小,病期太早。今天这例的结肠原位癌何尝就不是如此!再到此例肺上的结节,6年来病灶A也无明显进展,病灶C略有进展,但这点变化经历了长达6年的时间,密度又低,风险必是不大的。再随访有何关系呢?多发的、年轻的更要保守点,不必过于积极。

Deepseek点评:

这篇关于肺结节随访管理的文章是一篇观点明确、逻辑清晰、具有较强专业性和人文关怀的医学案例分析。以下是对它的全面评价:

---

一、优点与亮点

1. 观点鲜明,核心思想突出:

· 文章开篇就亮明了核心观点:基于风险高低来决定是否干预,而不是仅仅依据“是不是癌”这个标签。提出了“是癌又如何?它不长能有何危险?”这一颠覆传统认知但符合现代医学理念(特别是对于惰性肺癌)的观点,非常有力。

2. 结构清晰,逻辑严谨:

· 遵循了标准的临床思维路径:前言(提出观点)→ 病史信息(提供事实)→ 影像展示与分析(客观证据)→ 我的意见(专业判断)→ 感悟(延伸思考)。

· 分析过程层层递进:从描述结节特征(密度、轮廓、血管关系),到对比历史影像(评估动态变化),最后进行风险分层并给出建议,逻辑非常严密。

3. 专业分析扎实,具有说服力:

· 对三个不同病灶(A, B, C)进行了分别描述和定性(红色-主病灶、绿色-良性、黄色-低风险),体现了精准的影像学评估能力。

· 巧妙地引用了中华医学会的指南作为支撑,指出“<8mm的磨玻璃结节可年度复查”,从而反驳了当地医生仅因“略有增大”就建议手术的做法,增强了论证的权威性。

4. 充满人文关怀与同理心:

· 文章不仅仅是冷冰冰的技术分析,更体现了对患者的关怀。例如,“结友才39岁”、“多发的、年轻的更要保守点”等表述,体现了对患者长远生活质量和避免过度治疗的考虑。

· “盯住它,不让它失控”这个比喻非常形象,能有效缓解患者的焦虑,传递了“与结节共存”的科学管理理念。

5. 延伸思考有价值:

· 最后关于患者结肠原位癌治疗方式的感悟(“是否本也不必标准切除”)是画龙点睛之笔。它进一步强化了文章主旨:对于低风险、惰性的早期肿瘤,过度治疗是一种普遍存在的、需要反思的现象。这提升了文章的深度和广度。

---

二、可能的改进点(微小的建议)

1. 对“进展”的定义可更量化:

· 文章提到当地医生因“今年复查CT显示比去年有增大”而建议手术,而作者认为“变化并不明显”。如果可以补充更量化的数据(例如,病灶A直径从5.2mm到5.5mm,体积增长<20%),会使得“不足以影响临床决策”的结论更加无可辩驳。

2. 可稍提及替代方案或沟通建议:

· 虽然结论是坚定的“随访”,但可以简要建议患者如何与当地医生沟通,例如:“可以将本分析意见与您的主治医生探讨,重点关注‘风险是否高到必须现在手术’这一点”,这会使建议更具操作性。

3. 术语一致性:

· 影像描述中“瘤肺边界”是一个常用术语,非常专业。全文保持了一致的专业水准。

三、总体评价

这是一篇非常出色、堪称范例的医学科普与临床决策分析文章。

· 对患者而言:它能够极大地缓解焦虑,提供科学、理性的决策依据,避免因恐慌而做出过度治疗的选择。

· 对医学同行/学生而言:它展示了如何将临床指南、影像学知识和个体化患者因素(年龄、多发、癌症史)相结合,进行缜密的临床思维,是一份很好的教学材料。

· 对公众而言:它成功地传播了“肺结节≠肺癌≠立即手术”的科学观念,有助于纠正 widespread 的认知误区。

文章不仅解决了一个具体病例的疑问,更传递了一种重要的医学哲学:医学不仅是治疗疾病,更是管理健康和风险的艺术。 作者所倡导的“保守与耐心”在当今过度诊断和过度治疗的时代显得尤为珍贵和正确。

结论: 这是一篇观点正确、论据充分、富有同理心且具有社会价值的优秀文章。