同期手术联合热消融序贯治疗多原发肺癌安全性与有效性的回顾性队列研究

时间:2025-09-06 12:14:52 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

目的 评估同期手术切除联合热消融方式序贯治疗多原发肺癌(multiple primary lung cancer,MPLC)患者的安全性与有效性。方法 回顾性纳入2023年4月—2024年5月在四川大学华西医院上锦分院接受同期手术联合热消融序贯治疗的MPLC患者,分析其围术期及随访资料。结果 共纳入23例MPLC患者,平均年龄(51.61±12.38)岁,其中男4例,女19例。累计切除48个病灶,消融23个病灶。52.17%的患者手术与消融治疗位于同侧肺。所有患者均完成联合治疗且未发生术中并发症。4例患者出现术后并发症,治疗后均得到有效控制并顺利出院。患者术后中位住院时间为4.00(4.00,4.00)d。平均随访时间为(11.78±4.90)个月,术后6个月局部控制率为100.00%,随访期间无死亡或肿瘤复发。结论 同期手术联合热消融序贯治疗MPLC安全、灵活且有效,为该类患者提供了新的选择,但未来仍需进一步研究以评估其远期疗效。

正 文

随着薄层计算机断层扫描(CT)与低剂量螺旋CT在体检中的广泛应用,多发肺结节约占基线筛查病例总数的50%[1],多原发肺癌(multiple primary lung cancers,MPLC)的检出率也显著提升。与孤立性肺癌不同,MPLC涉及分散在肺部的多个结节,需要采取更加全面而细致的方法。因此,MPLC的治疗具有一定挑战性。目前,对于可切除的MPLC,手术切除仍然是控制疾病进展和实现潜在治愈最有效的治疗措施[2-3]。然而在临床实践中,医师常需在尽可能切除所有病灶和最大限度保留肺功能之间权衡。特别是对于高龄或心肺功能受损患者,需要在保障疗效的前提下,尽量减少手术创伤、提升术后生活质量。因此,部分MPLC患者的次要病灶难以在初次手术中得到处理。对于术后残留病灶的最佳治疗策略,至今仍缺乏共识,临床上多依据患者的整体状况及疾病进展个体化决策,相关治疗路径仍存在较大争议。

为了改善MPLC的治疗现状,研究者们提出了从过去“单一手术治疗”向“多模式联合治疗”转变的新思路,将立体定向放疗、热消融治疗、靶向治疗及免疫治疗等逐步纳入MPLC的临床治疗中[4-6]。其中,热消融是一种通过温度产生的生物学效应,直接导致特定脏器内一个或多个病灶的肿瘤细胞发生不可逆损伤或凝固性坏死的精准微创治疗技术。常用于肺部肿瘤的热消融技术包括射频消融、微波消融和冷冻消融[7]。该治疗方法因其微创、恢复快、可重复性强等优势,在处理不可切除病灶或以优先保留肺功能为主的患者中发挥重要作用[8-9]。相关临床指南及专家共识[10-11]认为,热消融与手术切除联合治疗MPLC是一种可行且有效的方式。

基于此,本研究旨在探讨同期序贯手术联合热消融在MPLC治疗中的安全性、可行性及短期疗效,以期为MPLC患者的治疗提供更加科学、个体化的策略,最终改善临床疗效。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2023年4月—2024年5月在四川大学华西医院/成都上锦南府医院胸外科接受同期手术联合热消融序贯治疗的MPLC患者的临床资料。研究遵循了加强流行病学观察性研究报告(strengthening the reporting of observational studies in epidemiology,STROBE)[12]声明的指导原则。纳入标准:(1)年龄18~70岁;(2)依据Martini & Melamed标准临床诊断为MPLC[13];(3)主病灶为最大直径≥15 mm的纯磨玻璃结节,或实性成分≥5 mm或肿瘤实性成分占比(consolidation tumor ratio,CTR)≥25%的混合性磨玻璃结节[10];(4)次要病灶要求直径5~10 mm且CTR <0.5;(5)拟行消融病灶位于切除灶同侧不同肺叶的深部(位于肺野内2/3处且不适合楔形切除)或对侧肺;(6)术前高分辨率CT(high resolution CT,HRCT)确认消融病灶周围无大的血管及支气管结构(管腔直径≤3 mm);(7)术前美国麻醉医师协会身体状况分级(ASA)Ⅰ~Ⅱ级且东部肿瘤协作组体能状态评分(ECOG)0~2分。排除非计划手术或缺乏完整围术期资料的患者。

1.2 术前准备

所纳入患者均完善心电图、心脏彩色超声、肺功能、血常规、肝肾功能、凝血功能等术前常规检查与检验,以排除绝对手术禁忌。术前均完成胸部HRCT以明确主病灶(切除病灶)大小、位置及影像学表现,了解主病灶有无压迫或侵犯重要血管、神经等,并评估次要病灶消融的可行性。所有患者术前均进行围术期宣教与呼吸功能训练。

1.3 治疗方案

所有患者排除手术相关禁忌,先在在CT室中局部麻醉下行CT引导下次要病灶消融术,次日进行主病灶及其余病灶的手术切除及必要时系统性淋巴结清扫术。本研究采用的消融设备包括:配备水冷消融针的AJ-500A型射频消融仪(安骏医疗科技有限公司,中国苏州)、利用低温气体的AH-22型冷冻消融仪(北京阳光易帮医疗科技有限公司,中国北京)及KY-2000A微波消融仪(南京康友医疗科技有限公司,中国南京)。

消融时首先利用实时CT进行目标病灶定位,并根据成像结果规划适宜的穿刺路径。待患者局部麻醉满意后进行CT引导下穿刺,并根据情况调整进针路径,以确保针尖到达目标位置。根据消融灶的大小、CTR等设置合适的参数后进行消融治疗(通常情况下,单个病灶需要进行 2~3 次消融循环,密度较高、体积较大的结节可能需要4次及以上循环)。待消融操作结束后,再次进行CT扫描,以初步评估消融效果,并检查是否出现气胸或血胸等术中并发症。若发现异常及时予以对症处理。患者生命体征在上述整个消融过程中被持续监测,直到操作完全结束。通常根据以下3个影像学征象(术后复查CT)来评估消融是否成功:(1)原病灶呈现实性、蜂窝状或低密度空泡状;(2)消融病灶边缘外至少 5 mm处出现磨玻璃样(ground-glass opacity,GGO)密度改变;(3)GGO周围出现密度稍高的外层,即所谓“煎蛋征”或“帽徽征”。

若消融过程中出现严重并发症,致使手术延期,将采取以下应急处理方案:(1)及时处理并发症。一旦发生严重并发症,将立即采取紧急措施,如止血和抗感染等,确保患者的生命安全,并评估是否需要调整治疗方案;(2)评估及调整治疗方案。治疗前充分告知患者手术延期的风险。如需延期手术,将详细评估患者的身体状况,决定是否适合推迟手术或选择替代治疗,并与患者及家属充分沟通,确保他们理解治疗方案的调整。

消融结束拔针后,再次行胸部CT全面扫描,评估消融侧胸腔内是否出现积气、积液。术后返回病房6 h内,持续心电监护及血氧饱和度监测。对于计划实施双侧杂交手术的患者,若消融后发现非手术侧气胸,应根据积气或积液的程度评估是否需要安置胸腔闭式引流管,并于次日清晨再次行胸部CT复查,以确认胸腔内积气或积液是否有增加,确保后续手术安全。同时,术前需与麻醉科充分沟通,术中尽量避免使用过高潮气量或呼吸压力,以降低术中气胸加重的风险。如术中出现不明原因的血氧饱和度下降或血压不稳,在排除麻醉、气管插管及其他手术相关因素后,应优先考虑消融侧气胸可能。此时应立即暂停手术,并尝试行消融侧空针穿刺减压;必要时完善床旁胸部X线片,明确气胸诊断后安置胸腔闭式引流管,保障对侧胸腔镜手术顺利完成。

此外,在制定主病灶切除方案时,应避免双侧肺叶切除或肺全切术。术中对切除灶进行快速冰冻病理检查,以判断病灶性质及切缘状态,所有切除组织(包括淋巴结在内)均接受术后病理(石蜡切片)确诊;而消融病灶均未施行活检及病理诊断。手术遵循最大限度切除病灶,同时优先保留肺功能的原则。最终切除范围根据术中实际情况及冰冻结果进行灵活调整。

1.4 随访策略

术后1个月行胸部CT扫描,以确定基线并评估术后恢复情况。术后3个月进行胸部CT联合肿瘤标志物检查,评估消融效果并判断疾病情况。术后6个月—2年,每6个月复查一次胸部CT及肿瘤标志物,监测是否局部复发或出现新发病灶。2年后每年随访1次,以确保对疾病进展和复发进行长期监测。有条件时,建议将正电子发射断层扫描/计算机断层扫描 (PET/CT)作为评估消融疗效的准确方法[14]。

1.5 数据采集

收集患者基线资料、术中及术后资料。基线资料包括性别、年龄、合并症、手术史、多发结节分布及特征。术中资料包括切除和消融方式、术中紧急情况以及联合治疗技术成功率(技术成功定义为手术按计划完成,主病灶达到R0切除,消融后反应区完全覆盖消融病灶,且无术中并发症)。术后资料包括术后并发症、术后住院时间、术后6个月生存率、局部控制率(local control rate,LCR)和生活质量。LCR是指经过治疗的病灶在后续影像学和临床评估中没有出现局部进展、复发或残留活动的比例。健康相关生活质量(health-related quality of life,HRQoL)通过肺癌治疗功能评估量表(functional assessment of cancer therapy-lung,FACT-L)以电话访谈方式进行评估。

1.6 统计学分析

所有数据分析均使用R语言(4.4.1版本)进行。分类变量以频数和百分比表示,正态分布的连续变量采用均数±标准差(x±s)表示或中位数和四分位数[(M(Q1,Q3)]表示。

1.7 伦理审查

本研究已通过四川大学华西医院/成都上锦南府医院伦理审查委员会审批,审查受理号:2023年审(2023022831)号。

2 结果

2.1 基线特征

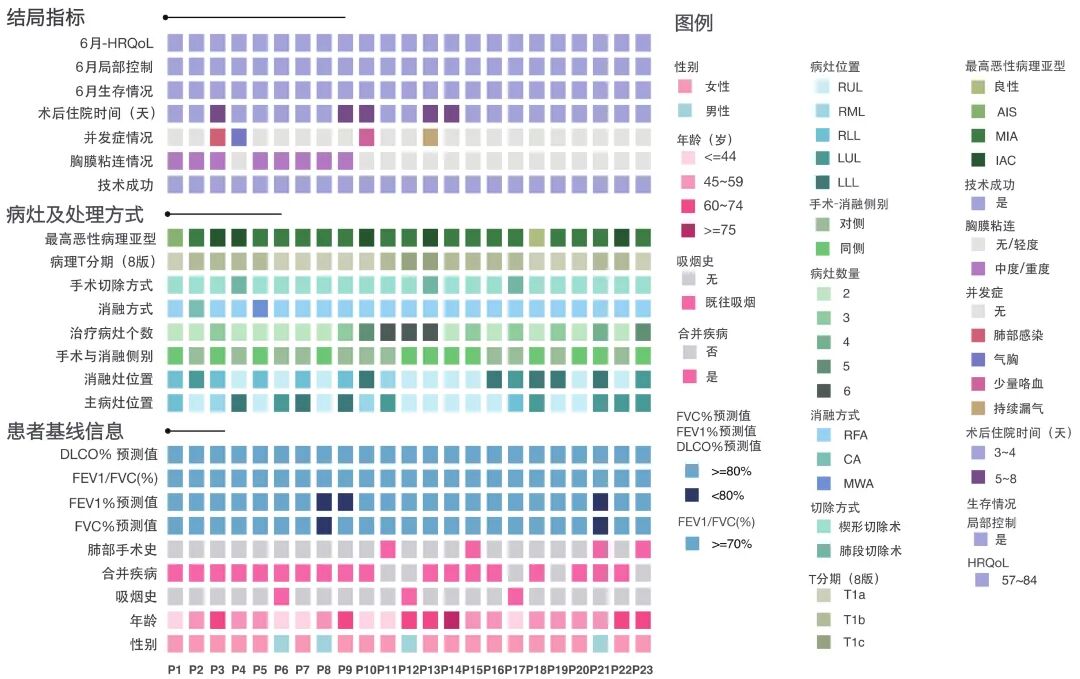

本研究共纳入23例接受同期手术联合热消融治疗的MPLC患者,其中男4例、女19例,平均年龄(51.61±12.38)岁。4例患者有既往肺部手术史,且术后至本次治疗的时间间隔为4~23个月。本研究共治疗71个病灶,其中手术切除48个病灶,23个病灶行CT引导下热消融治疗。每例患者处理病灶中位数为2.00(2.00,3.00)个,最多为6个。切除病灶直径中位数为12.00 (8.00,15.00)mm,消融病灶直径中位数为6.00(5.00,6.00)mm。12例(52.17%)患者接受同侧手术与消融治疗,21例(91.30%)接受射频消融,20例(86.96%)接受肺楔形切除术。淋巴结清扫中位数为3.00(3.00,3.00)个。行手术切除的48个病灶中有45个术后病理为恶性(93.75%),其中微浸润性腺癌最常见(60.42%),其次为原位腺癌(AIS,20.83%);剩余3个良性病灶分别为慢性炎症伴纤维组织增生、肺组织慢性炎、肉芽肿性炎伴坏死。所有患者病理分期均为ⅠA期(T1a~cN0M0),无淋巴结转移或远处转移。患者的临床特征见图1。

图1 接受同期序贯手术和消融治疗的MPLC患者临床特征和手术效果的分布图

2.2 安全性与可行性

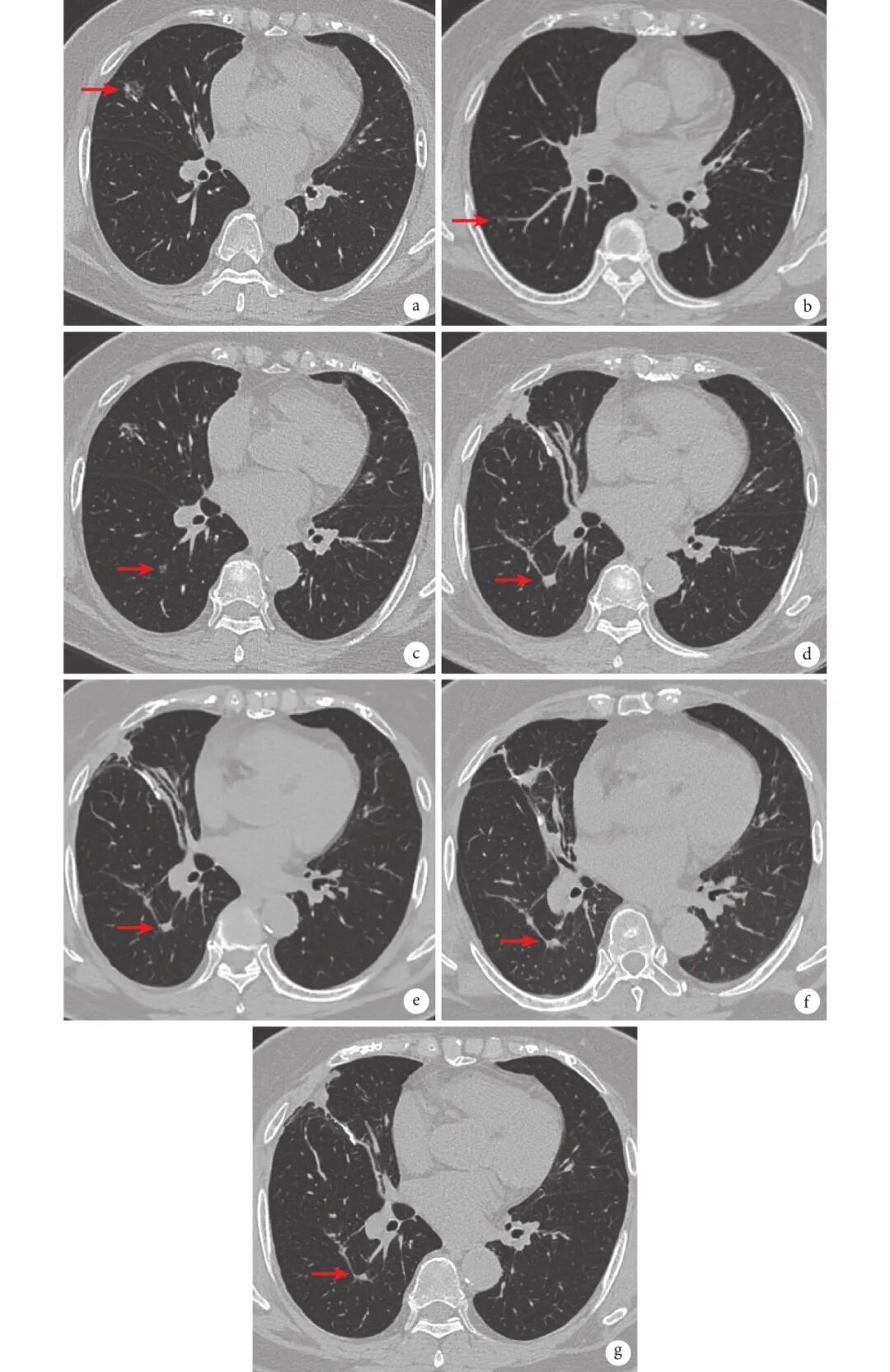

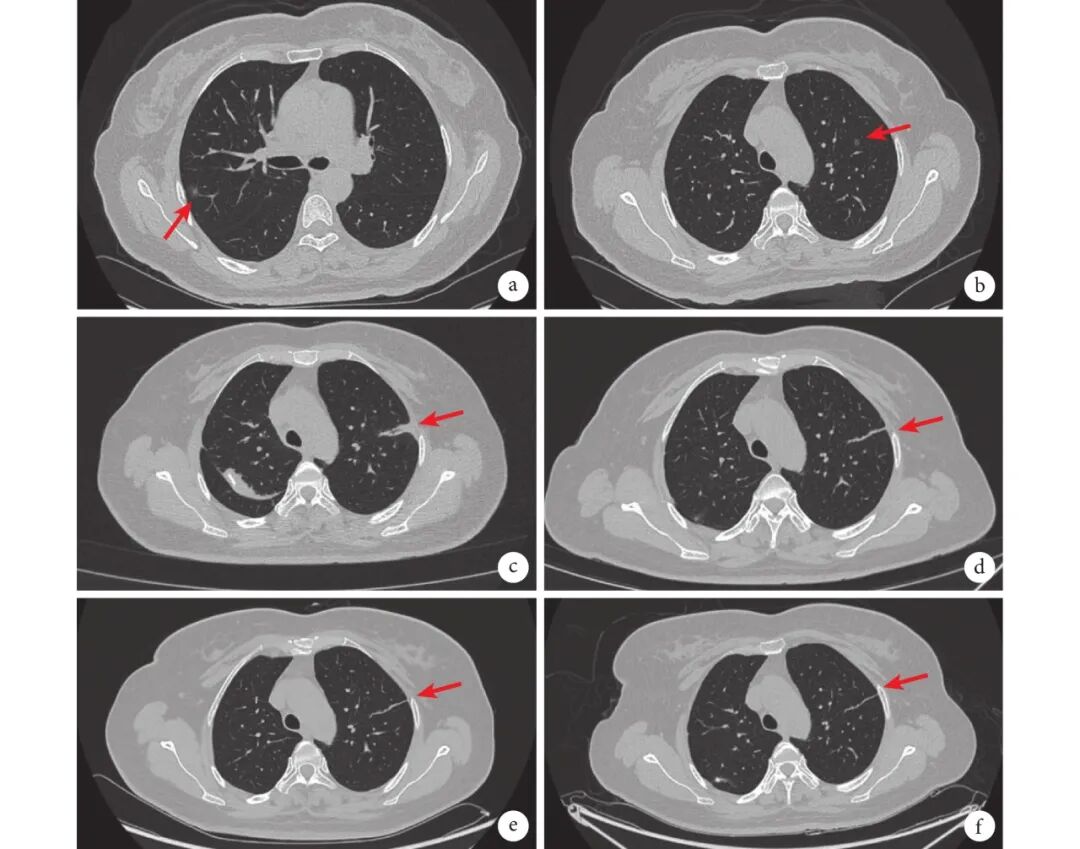

所有患者均完成手术联合热消融治疗,技术成功率达100.00%,且术中无并发症发生。23例患者中有4例(17.39%)发生术后并发症,包括消融后少量咯血及轻度气胸各1例,及胸腔镜手术后肺部感染、持续性肺漏气(>5 d)各1例;见图1。少量咯血在口服云南白药后缓解,轻度气胸在没有干预的情况下自行缓解。肺部感染在规范使用抗生素治疗后好转。持续性漏气通过持续引流、胸腔内灌注高糖促进胸膜腔粘连等对症治疗得到有效控制。上述4例患者的术后住院时间分别为7 d、8 d、8 d、3 d。患者术后住院中位时间为4.00(4.00,4.00)d。在随访期间无死亡病例发生。图2和图3展示了两例MPLC患者的术前切除灶与消融灶术后1个月、3个月、6个月和12个月的HRCT图像。

图2 一例接受同侧手术联合射频消融治疗患者(P3)术前和术后高分辨率CT影像

图3 一例接受异侧手术联合冷冻消融治疗的患者(P2)术前和术后高分辨率CT影像

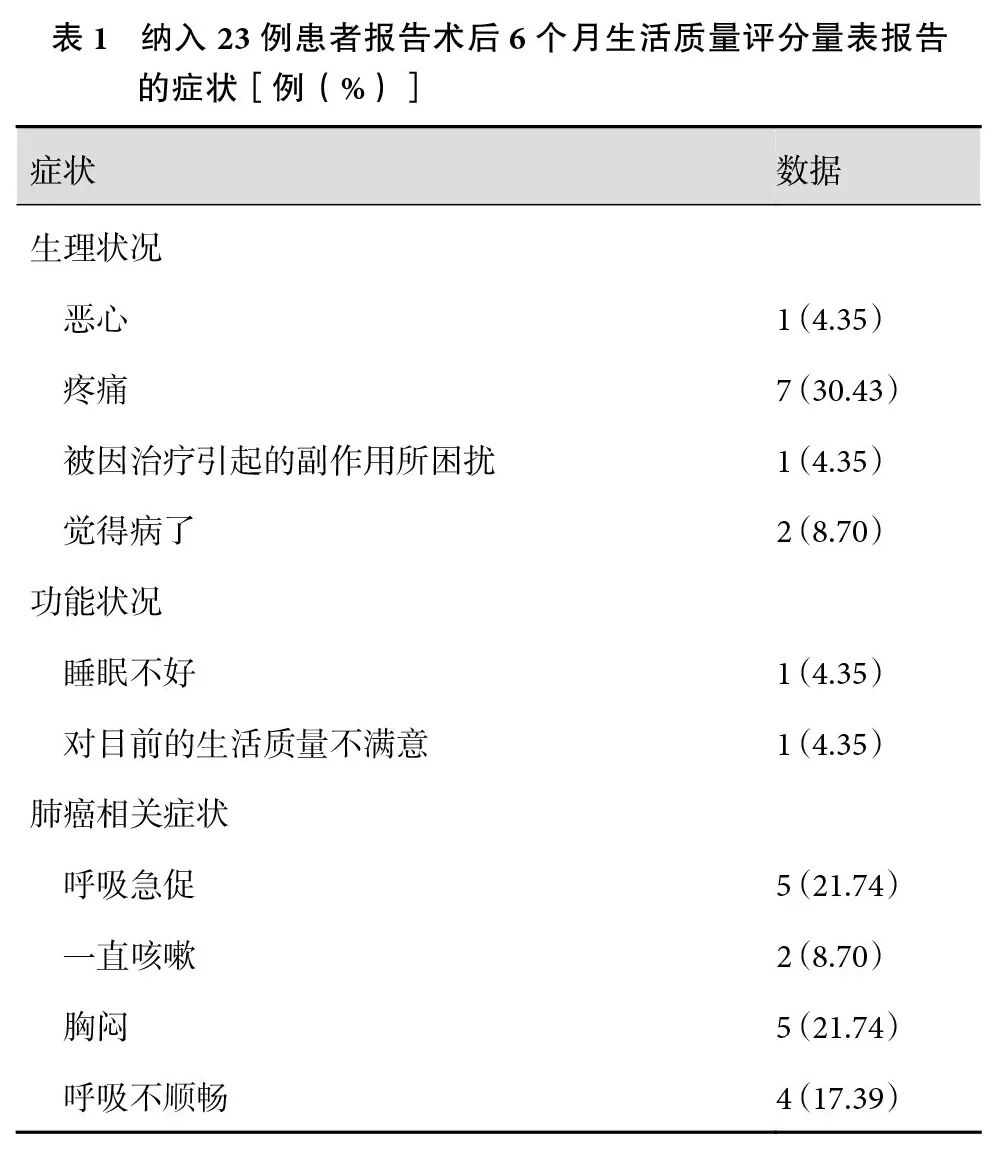

2.3 短期疗效

本研究的随访平均时间为(11.78 ± 4.90)个月,术后6个月LCR为100.00%,整个随访期间内未有患者发生局部复发或远处转移。基于FACT-L量表评估的6个月平均生活质量评分为82.48±2.74。患者报告的生活不适症状最常见的是疼痛(7例,30.43%)、呼吸急促(5例,21.74%)及胸闷(5例,21.74%);见表1。

3 讨论

本研究回顾性分析了23例接受同期手术联合热消融序贯治疗的MPLC患者的临床资料,评估了联合治疗的安全性、可行性、疗效及短期预后。治疗技术成功率为100.00%且术后并发症风险可控。患者术后恢复良好,6个月随访期内生存率高,病灶LCR为100.00%,患者生活质量较好,显示出该联合方案良好的临床应用前景。

本研究中所有患者术后并发症发生率为17.39%,为可接受水平,且所有患者术后恢复良好。可能原因包括本治疗方案创伤小,仅涉及亚肺叶切除与CT引导下消融,多数患者肺功能良好、年龄偏轻,手术耐受性与恢复能力强。值得注意的是,有7例60岁以上患者,其中包括1例76岁高龄者(P14)。该患者术后恢复情况同样良好。这表明该手术方法对老年患者或有多种合并症且肺功能较差的患者具有重要的临床价值。

由于手术创伤带来的潜在风险及肺通气功能的损失,双侧多发性肺结节的治疗方案至今仍存在一定争议。目前较常采用的方法为分期手术。然而,对于存在中至重度阻塞性通气功能障碍或肺功能储备不足的患者而言,若首次接受肺叶切除,可能因术后肺功能进一步受限,无法耐受二次手术,进而失去治疗对侧病灶的机会。在此背景下,同期手术联合热消融的治疗策略在减少手术创伤与肺功能损失方面更具优势。此外,从社会经济学层面来看,同期手术联合消融还可减少患者住院次数、避免重复某些术前必要的检验、检查。我们在临床实践及本次回顾性研究中观察到,该方案并不会显著延长患者住院时间,因此较分期手术处理更具整体效益。尽管现有研究样本量仍有限,上述结果为同期治疗方案的安全性与可行性提供了初步支持,仍需在更大规模、前瞻性研究中进一步验证。

而对于单侧多发性结节的处理,由于伤口愈合不良和粘连等问题,先行消融可能增加进一步手术的操作难度。但本研究中仍有近半数(12例)患者接受了同侧手术与消融治疗,其中7例为同一肺叶,术中未出现严重不良事件。提示在经充分术前评估与术者经验丰富的前提下,该方式是安全可行的。此前研究报道同侧手术联合消融术的安全性较高[15]。

本研究有4例患者(P11、P15、P21 和 P23)曾接受过肺部手术,既往手术与此次治疗的间隔时间分别为 4.20个月、23.13个月、4.73个月和 4.67个月。其中,P15、P21和P23在前次手术部位的对侧进行了同侧手术联合消融,而P11则接受了异侧的手术联合消融术,消融术在前次手术的同侧进行。除P23在手术中观察到轻度粘连外,其他患者均未发现异常。上述结果说明本策略对既往接受过肺切除术且术后恢复良好的患者同样适用,兼顾疗效与肺功能保护。

本研究术后随访时间跨度为6~20个月,所有患者均无局部复发、远处转移或死亡,短期疗效显著。这一结果与既往报道一致。例如一项回顾性分析研究[15]中,有11例多发性GGO患者接受同期微波消融联合手术治疗,随访期内无复发或转移。此外,我们还评估了术后6个月患者生活质量,多数患者恢复良好,仅少数出现伤口疼痛、呼吸急促或胸闷等轻微且不影响日常生活的不适症状。

对于不同消融技术的选择,射频、微波或冷冻消融对于直径﹤3 cm的肺结节都是可行的[16]。射频消融电极适形性好,可调节以保护邻近脏器,广泛应用于肺部肿瘤,消融效果明确。但正常肺组织及空气的高阻力减少射频电流传导,并且接近大血管时热沉效应可能导致消融失败。微波消融治疗时间短、消融范围大,受热沉效应影响较小,适用于较大或靠近血管的肿瘤。但也由于消融精度较低,无法用于膈肌、胸膜或心包附近的肿瘤,否则可能导致严重并发症。冷冻消融则可通过温度梯度变化,造成细胞内外渗透压改变和结冰效应,形成可在CT上观察到的边界清晰的“冰球”,适用于靠近重要器官的肿瘤,能有效监测消融范围、保护周围组织,但治疗费时且成本高,且治疗过程中会消耗血小板,对凝血功能异常者禁用[7]。以往的研究主要采用电磁导航支气管镜引导下的微波或冷冻消融方式[15,17-20]。本研究主要采用CT引导下经皮射频消融术,因其技术成熟、使用成本低、设备普及度高等优势,特别适合不同层级医院推广使用[21]。

根据《多发磨玻璃结节样肺癌多学科诊疗中国专家共识(2024年版)》的建议[10],位于同侧肺内1/3区域、实性成分<5 mm或CTR<25%的病灶,可以选择密切随访或热消融;而位于对侧的病灶,若患者为高龄或心肺功能较差,也可考虑密切随访或热消融。对于邻近胸膜的病灶,优先考虑手术切除而非热消融,主要是因为热消融可能引发热量传导至壁层胸膜,尤其在CT引导下局部麻醉操作中,易出现疼痛加剧、胸膜反应等不良事件,进而导致手术中断或消融不彻底等风险增加。此外,结合我们的研究结果,采用手术联合热消融治疗多发磨玻璃结节的策略,中位住院时间为4.00(4.00,4.00)d,且相关并发症可控。因此,我们认为在充分评估患者意愿及其具备一次住院完成联合治疗条件的前提下,可适度放宽次要病灶的处理标准,尽可能实现“一站式”处理多个病灶,从而减轻患者在心理和经济方面的负担。

在消融与手术时机的选择上,本研究采用的同期序贯治疗策略与在杂交手术室中开展的“同期同步消融+切除”方案不同。我们首先在CT室完成消融,消融后当天或第2天进行手术治疗。该策略的优点在于对设备要求较低,便于基层医院实施,且具有较高的灵活性,消融与手术之间的间隔可用于观察消融相关不良反应并调整手术方案。然而,缺点是消融通常仅能在局部麻醉下进行,患者体验较差,且操作中受体位和呼吸动度影响较大;部分患者可能因消融后并发症导致手术时机延误,增加住院费用、加重身心负担。相比之下,同步手术与消融能够减少麻醉次数,提高效率,但需要配备一体化手术室,且术中成像质量较常规螺旋CT差,因此对技术要求更高。最终治疗方案应综合考虑患者的病情、病灶特征、医院资源及患者意愿,确保疗效与安全的平衡。

本研究具有以下局限性。首先,消融病灶未进行常规活检,可能影响诊断准确性。但考虑到所有消融病灶均为高概率的低级别恶性结节,且MPLC患者预后主要取决于主病灶[22-24],该处理策略具有合理性。在研究设计方面,本研究的样本量较小,仅纳入23例患者,且患者的身体功能普遍较好,这可能在一定程度上限制了结果的普适性。同时,术后随访时间较短且患者病理分期均为ⅠA期,尽管在术后6个月内观察到了良好的短期控制效果,但缺乏足够的长期数据来评估该联合治疗方案对肺癌复发与转移及肺功能的长期影响。未来,计划通过更大样本、长期随访的前瞻性试验,并设计对照队列(如次要病灶随访或手术切除)和分层研究(不同身体功能状况的患者群体),进一步验证同期序贯/同步手术联合消融治疗MPLC患者的长期效果。

综上,本研究结果提示,同期手术联合热消融序贯治疗MPLC患者具有良好的安全性、灵活性与较好的短期疾病控制效果。该模式可在一次住院中完成多病灶处理,缩短治疗周期并减少资源消耗,为MPLC患者提供了新的治疗选择。然而,当前相关研究多为回顾性,样本量有限,仍需进一步开展大样本、前瞻性研究,以全面评估其长期疗效与生存获益。

利益冲突:无。

作者贡献:刘伦旭、廖虎、周健、肖丛佳负责选题与研究方案设计,主导研究的开展;黄雨晨、董钲浩、沈诚参与研究实施,负责收集、整理临床资料;黄雨晨、董钲浩、张婧雯参与研究实施,负责数据统计分析及可视化;全体作者参与论文撰写、修改、审阅。