PCI手术中的抗凝策略(25年PCI指南)

时间:2025-09-08 12:12:52 热度:37.1℃ 作者:网络

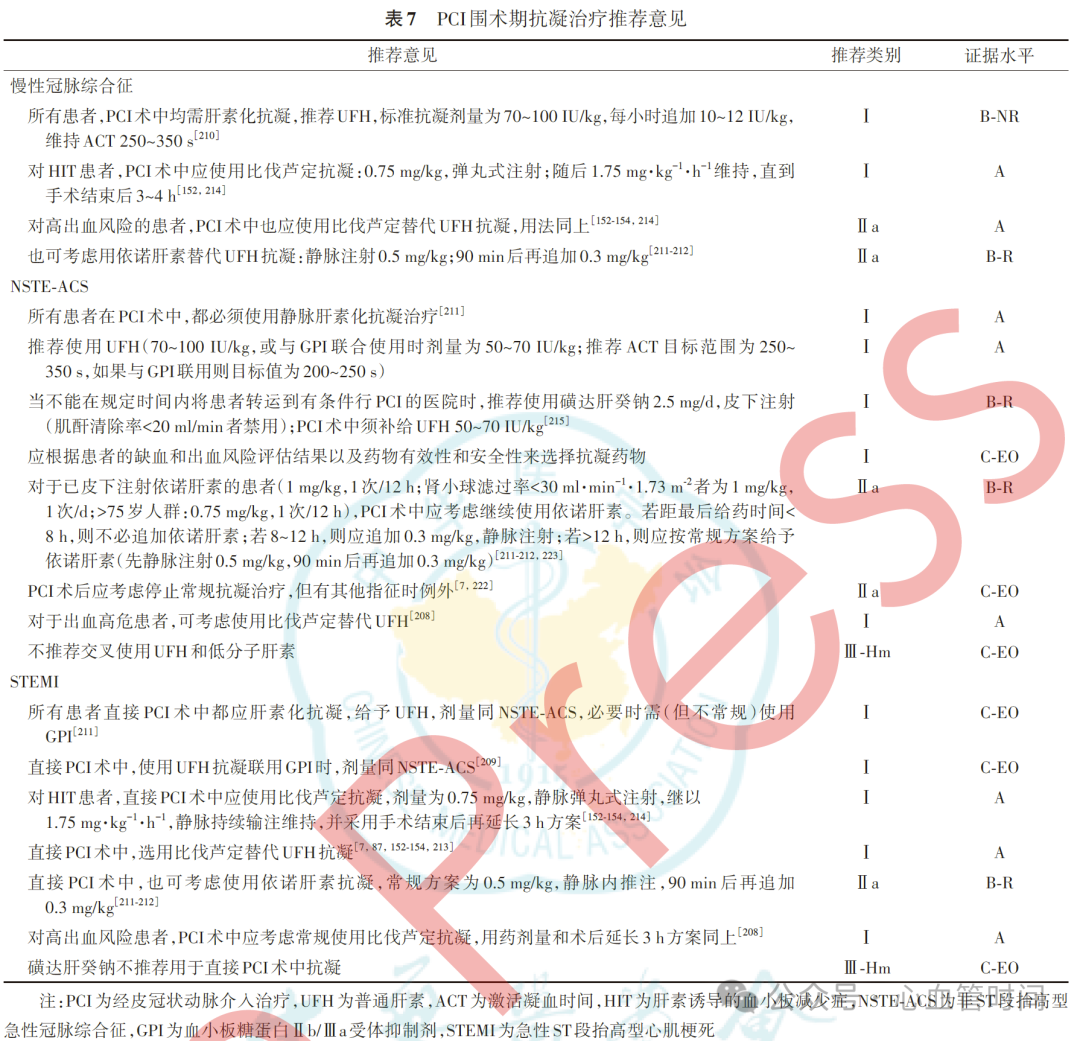

急性心肌梗死患者紧急送达导管室,在争分夺秒的抢救过程中,除了要迅速开通罪犯血管,术中抗凝策略的选择往往也直接影响着患者的预后。作为心血管介入医生,掌握PCI抗凝治疗的精髓,不仅关乎技术层面的操作成功,更关乎患者生命安全的根本保障。(文末附表格)

PCI抗凝治疗的生物学基础

经皮冠状动脉介入治疗本质上是一个高度血栓形成的过程。导丝、导管、支架等异物的引入,加上血管内皮的机械性损伤,会激活凝血瀑布反应和血小板聚集。如果没有充分的抗凝保护,术中血栓形成不仅可能导致支架内血栓,更可能引发急性血管闭塞等灾难性后果。

1.1 凝血机制与抗凝靶点

凝血过程涉及内源性和外源性两条途径,最终都汇聚到共同通路形成纤维蛋白凝块。不同抗凝药物的作用机制各有特点:普通肝素通过与抗凝血酶III结合,间接抑制凝血酶和Xa因子;比伐芦定则直接与凝血酶结合,提供更稳定的抗凝效果。

1.2 PCI术中的血栓风险评估

术中血栓风险不仅取决于患者自身的血栓倾向,还与病变特征密切相关。血栓负荷重的病变、慢血流或无复流现象、多支架植入等都是高血栓风险的信号。这种情况下,单纯依赖抗血小板治疗往往不够,充分的抗凝治疗显得尤为重要。

主要抗凝药物的临床应用

2.1 普通肝素:经典而可靠的选择

普通肝素仍然是PCI术中抗凝的金标准。根据2025年PCI指南,所有患者PCI术中均需肝素化抗凝,推荐普通肝素标准剂量为70~100 IU/kg,每小时追加10~12 IU/kg,维持ACT在250~350秒。这个剂量范围经过了数十年的临床验证,既能保证充分的抗凝效果,又能将出血风险控制在可接受范围内。

普通肝素的优势在于使用经验丰富、可被鱼精蛋白完全拮抗、不受肾功能影响。但其局限性也很明显:需要频繁监测ACT、个体差异大、存在肝素诱导的血小板减少症(HIT)风险。临床实践中发现,肥胖患者常需要更高剂量才能达到目标ACT值,而老年患者则可能需要适当减量。

2.2 比伐芦定:精准抗凝的新选择

比伐芦定作为直接凝血酶抑制剂,近年来在PCI抗凝治疗中的地位显著提升。对肝素诱导性血小板减少症和高出血风险患者,PCI术中抗凝药首选比伐芦定,剂量为0.75 mg/kg弹丸式注射,随后1.75 mg·kg⁻¹·h⁻¹维持,直到手术结束后3-4小时。

比伐芦定的优势十分明显:抗凝量效关系稳定、出血风险低、不激活血小板、无需常规监测ACT。更重要的是,比伐芦定不会引起HIT,这对于有肝素过敏史或HIT的患者来说是重要的甚至是首选的选择。

2.3 依诺肝素的补充作用

依诺肝素作为低分子量肝素,在某些特定情况下也可用于PCI术中抗凝。也可考虑用依诺肝素替代普通肝素抗凝:静脉注射0.5 mg/kg;90分钟后再追加0.3 mg/kg。特别是对于已经接受依诺肝素治疗的NSTEMI患者,如果距末次给药时间在8-12小时之间,只需追加0.3 mg/kg即可。

基于循证医学的抗凝策略

3.1 BRIGHT系列研究的启示

我国主导的BRIGHT研究为PCI抗凝治疗提供了重要的循证医学证据。BRIGHT研究入选2194例拟行急诊PCI的AMI患者,按1:1:1比例随机分为比伐芦定、普通肝素单药或普通肝素+替罗非班治疗组。研究创新性地制定了PCI结束后延长比伐芦定3小时的方案,结果显示比伐芦定组30天净不良临床事件和出血风险均显著降低,并不增加支架内血栓风险。

更为重要的是,BRIGHT-4研究入选6016例STEMI患者,证明了比伐芦定较普通肝素使30天全因死亡和主要出血的复合终点事件发生率降低了31%,同时未增加支架内血栓风险。这项研究最终确立了比伐芦定延长方案在我国患者中的优势地位。

💡 笔者提示

临床操作中,比伐芦定的半衰期较短(约25分钟),这正是BRIGHT研究创新设计延长3小时给药方案的原因。我们观察到,严格按照延长方案执行的患者,支架内血栓的发生率确实显著降低。

3.2 MATRIX研究的国际验证

国际上的MATRIX研究同样证实了比伐芦定的价值。该研究显示,在不常规使用血小板糖蛋白IIb/IIIa抑制剂的情况下,比伐芦定能显著降低大出血风险,但可能增加支架内血栓的发生。这个发现促使研究者重新审视给药方案,最终形成了高剂量延长给药的共识。

3.3 ESC指南的最新推荐

2023年欧洲心脏病学会急性冠脉综合征指南明确推荐,对于STEMI患者直接PCI术中,选用比伐芦定替代普通肝素抗凝为I类推荐,证据级别为A级。这一推荐级别的提升,标志着比伐芦定在急诊PCI中的地位得到了国际认可。

特殊人群的抗凝策略

4.1 高出血风险患者的管理

对于高出血风险患者,抗凝策略需要更加精细化。对高出血风险患者如肾功能不全、高龄、有出血史及低体重等,PCI术中首选比伐芦定抗凝及术后继续用药3小时的方案。这类患者往往同时面临缺血和出血的双重风险,选择合适的抗凝强度至关重要。

CRUSADE评分和BRIC-ACS评分是评估出血风险的有效工具。当评分提示高出血风险时,建议优先选择比伐芦定,并严格监测ACT以避免过度抗凝。

4.2 肾功能不全患者的注意事项

慢性肾脏疾病患者是血栓和出血风险均高危的人群。虽然普通肝素不受肾功能影响,但这类患者往往合并多种危险因素,出血风险显著增加。对于eGFR<30 ml·min⁻¹·1.73m⁻²的患者,比伐芦定仍然是相对安全的选择,但需要密切监测。

4.3 合并心房颤动患者的三联抗栓治疗

对于需要长期抗凝的心房颤动患者,PCI术后的抗栓治疗更加复杂。对CHA₂DS₂-VASc评分≥2分、HAS-BLED≤2分的慢性冠脉综合征和急性冠脉综合征合并心房颤动置入冠状动脉支架的患者,均应给予双联抗血小板治疗+口服抗凝药的三联抗栓治疗1-6个月。

这种治疗方案需要在预防支架内血栓、预防脑卒中和控制出血风险之间找到平衡。当前推荐优选新型口服抗凝药,并应根据缺血与出血风险大小调整治疗持续时间。

术中抗凝监测与调整

5.1 ACT监测的重要性

激活凝血时间(ACT)是监测肝素抗凝效果的主要指标。标准的ACT目标值为250-350秒,如果联用血小板糖蛋白IIb/IIIa抑制剂,则目标值为200-250秒。ACT监测不仅要关注绝对数值,更要结合患者的临床表现和术中发现。

ACT值的个体差异很大。同样的肝素剂量,不同患者的ACT值可能相差数倍。因此,个体化给药显得尤为重要。对于ACT值偏低的患者,应及时追加肝素;而对于ACT值过高的患者,则需要密切监测出血风险。

💡 笔者提示

ACT监测的准确性直接影响抗凝效果。建议在术中至少监测2次ACT,特别是术中发现血栓时要及时加量。对于复杂病变或手术时间较长的情况,可考虑延长抗凝时间。

5.2 术中血栓事件的处理

术中发生的支架血栓多与抗凝强度不足有关。应监测ACT,在充分肝素化基础上采用血栓抽吸、后扩球囊高压扩张和血管内超声或光学相干断层扫描检查等方法处理血栓。对于血栓负荷重的病变,常规使用血小板糖蛋白IIb/IIIa抑制剂是必要的。

术中血栓形成往往是多因素作用的结果。除了抗凝不足,支架贴壁不良、球囊预扩不充分、血管痉挛等都可能成为诱发因素。因此,处理术中血栓需要综合考虑,不能单纯依赖增强抗凝治疗。

术后抗凝管理的考量

6.1 术后抗凝的适应症

急诊或择期PCI术后一般不再需要常规抗凝治疗,除非高危、复杂PCI或有无复流等并发症,或有需要抗凝的临床合并症如心房颤动、既往机械瓣植入、下肢静脉血栓、肺栓塞或心腔内血栓形成等。这个原则的确立,基于大量临床研究的证据,显示常规延长抗凝治疗并不能改善预后,反而可能增加出血风险。

但在某些特殊情况下,短期延长抗凝治疗仍然是有价值的。例如,对于左心室血栓形成的患者,需要给予DAPT+抗凝三联抗栓治疗3个月;对于复杂的左主干病变或多支血管PCI,也可以考虑短期延长抗凝治疗。

6.2 出血并发症的防治

围术期大出血主要包括消化道出血和脑出血,多与患者出血高危体质和基础疾病相关。一旦发生消化道大出血,需立即急救,救治原则为消化内镜或凝血酶止血,暂停双联抗血小板治疗3天,必要时使用抗血栓药物拮抗剂。

预防出血的关键在于术前充分评估患者的出血风险,采用桡动脉入路,对高出血风险患者优先选择比伐芦定抗凝。同时,DAPT期间应给予质子泵抑制剂,以防上消化道出血。

总结

PCI术中抗凝策略的选择核心在于平衡缺血与出血风险。基于现有证据,对于高出血风险患者应优先考虑比伐芦定;对于标准风险患者,普通肝素仍是经典可靠的选择。

PCI抗凝治疗是一个复杂而精细的临床决策过程,术中充分的抗凝保护是PCI成功的基石,但过度抗凝同样危险。只有在充分理解不同抗凝药物特点的基础上,结合患者具体情况做出最适合的选择,才能真正做到既保证手术成功,又确保患者安全。