病例分享:75岁老婆婆两肺至少27处结节,主病灶考虑浸润性腺癌位置还不好,怎么办?

时间:2025-09-13 12:13:18 热度:37.1℃ 作者:网络

前言:现在的多发结节实在太多了,临床的处理是个非常棘手的问题,我一直宣扬保守点,能熬再熬一下,但若是熬到主病灶或多个病灶已经风险较高,没法再熬了,终究仍要面对的。此时手术与否、切哪几处、怎么切还是十分考验医患双方的沟通与对疾病的认知水平,当然更体现的是医生的理念与担当。今天分享的这位结节两肺至少27处结节,主病灶混合密度,从影像上看基本上要考虑浸润性癌了,而且位置不好,离肺门部太近,无法亚肺叶切除。你说我们该怎么办?

病史信息:

主 诉:咳嗽咳痰1月,胸闷1天。

现病史:患者1月前无明显诱因下出现咳嗽咳痰,咳少量白痰,伴发热,伴畏寒寒颤,最高体温40.4度,无胸闷气促、无头晕头痛、无腹痛腹泻等不适,至当地医院查头颅胸部CT提示“左肺上叶炎症,两肺多发结节”,诊断为肺炎,予头孢哌酮舒巴坦针抗感染辅以补液、降糖、降压等对症处理,症状缓解后出院;7天前复查胸部CT提示“双肺小结节,部分GGN,考虑MT”;现患者诉仍偶尔咳嗽,咳少量白痰,感活动后胸闷,头部胀痛,无畏寒发热、无双下肢水肿等,现为进一步诊治收入我科。 病来,神志清,精神可,胃纳可,睡眠安,二便正常,体重近期无明显变化。 高血压3年,最高收缩压160mmHg,口服“替米沙坦片 40mg QD+酒石酸美托洛尔片 50mg QD”降压,自述血压控制可; 2型糖尿病3年,口服“盐酸二甲双胍片 2片 QD”降糖; 外周动脉粥样硬化1月,口服“阿托伐他汀钙片 10mg QN”治疗。

影像展示与分析:

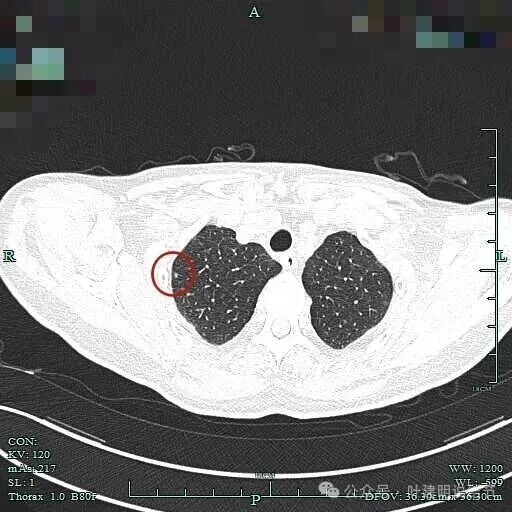

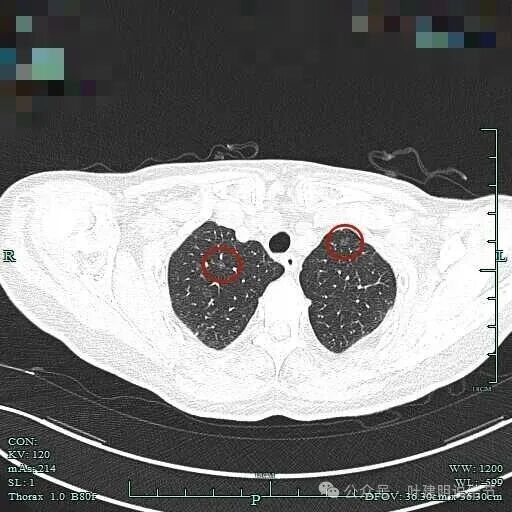

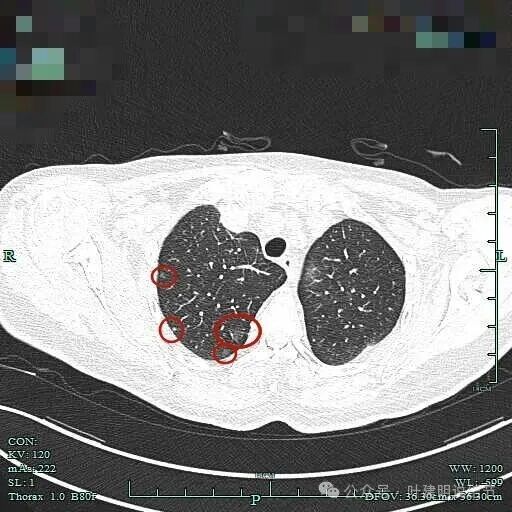

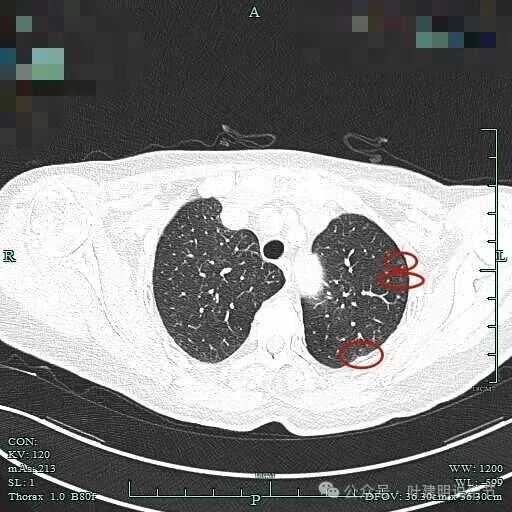

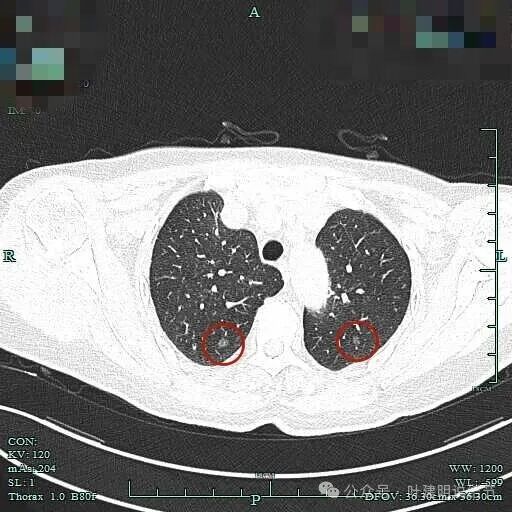

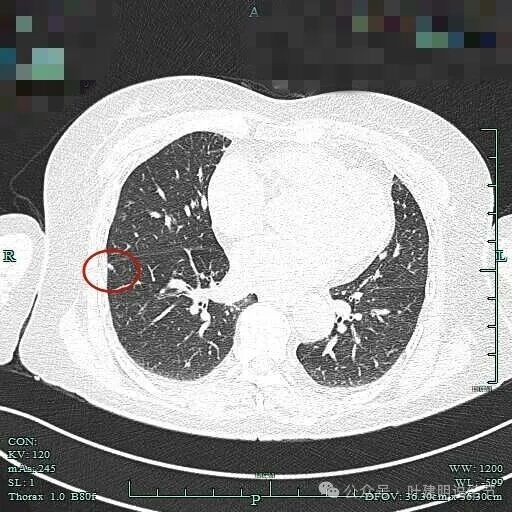

先来看两肺结节的总体情况:

病灶1:右肺尖微小磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶2:右肺尖微小微小磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶3:右肺尖微小磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶4:右肺尖靠前胸壁磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生或不典型增生可能性大。

病灶5:右肺尖微小磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶6:右肺尖微小磨玻璃结节,轮廓较稍模糊,但与胸膜间界限仍较明显,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶7:右上叶微小磨玻璃结节,轮廓较清,密度偏高,考虑慢性炎或肺泡上皮增生可能性大。

病灶8:右上叶微小磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大;

病灶9:左上叶密度很淡的磨玻璃结节,轮廓清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶10-13:右肺上叶多发磨玻璃结节,主病灶稍大但密度低,轮廓均较清,考虑肺泡上皮增生或不典型增生可性大,其中有处密度过高,也可能良性的。

病灶14-16:左上叶胸膜下多发淡磨玻璃微小结节,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶17:右上叶磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮不典型增生可能性大;

病灶18:左上叶微小磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶19:右上叶磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶20:左下叶背段淡磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶21:右上叶磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶22:左上叶尖后段磨玻璃结节,轮廓较清,考虑肺泡上皮不典型增生可能性大。

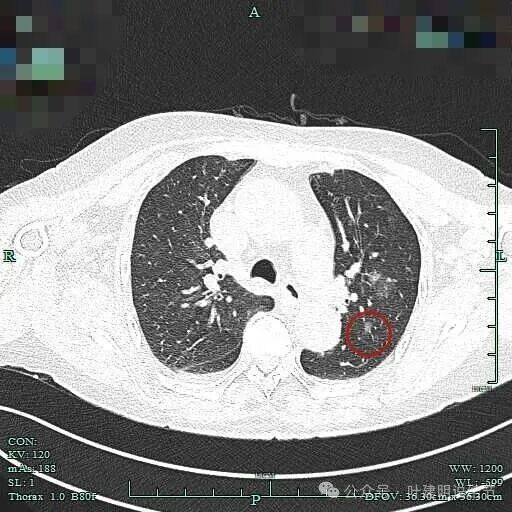

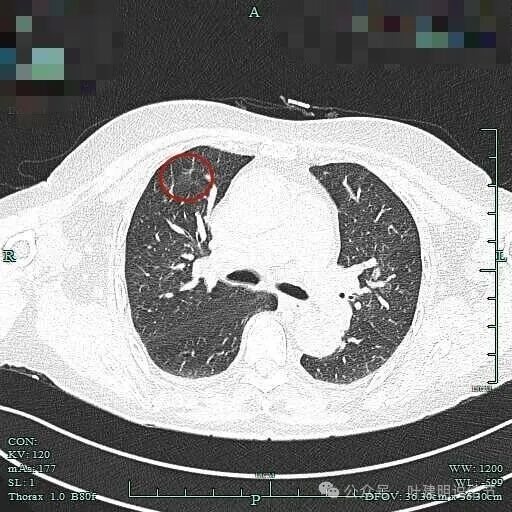

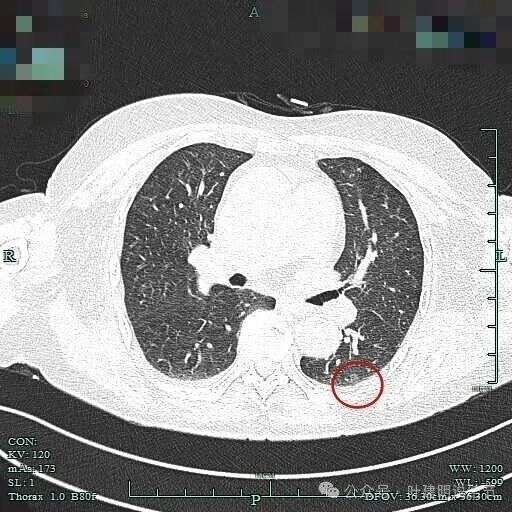

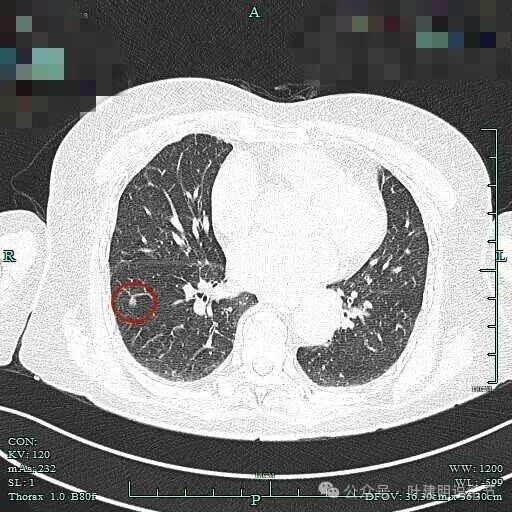

病灶23:左上叶混合密度结节,整体轮廓与瘤肺边界清,灶内有实性成分,有血管穿行,密度不均匀,离肺门近。考虑浸润性腺癌可能性大。

病灶24:右上叶淡而稍模糊的磨玻璃影,考虑慢性炎或肺泡间隔增宽可能性大。

病灶25:左下叶磨玻璃结节,考虑肺泡上皮增生可能性大。

病灶26:右下叶磨玻璃结节,密度不太纯,有血管弯征,考虑原位癌可能性较大。

病灶27:右下叶近叶裂处小结节,实性,偏长条,缺乏膨胀感,似乎更符合良性,但两肺这么多磨玻璃结节,此灶也仍可能是从淡磨玻璃发展来的,那样的话,也是肿瘤的范畴可能性仍较大的。

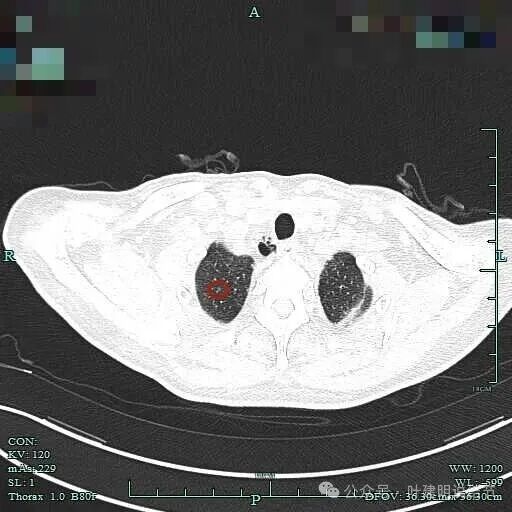

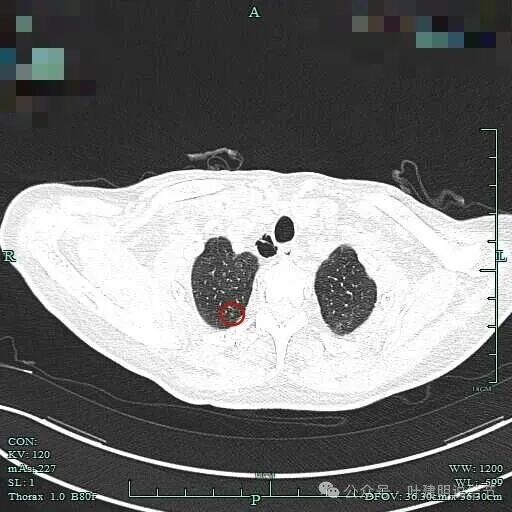

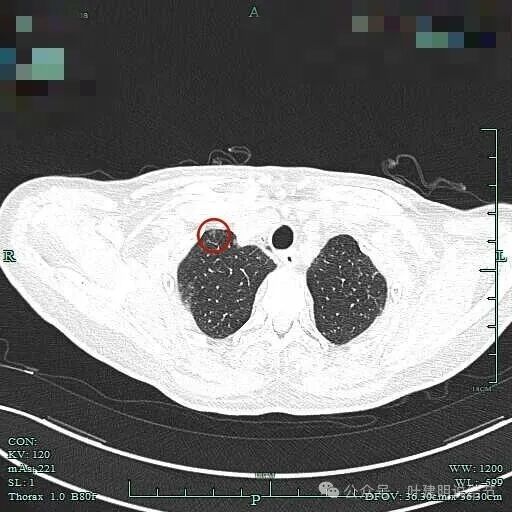

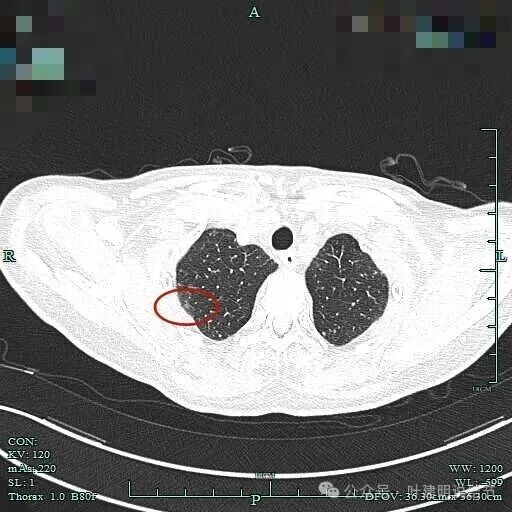

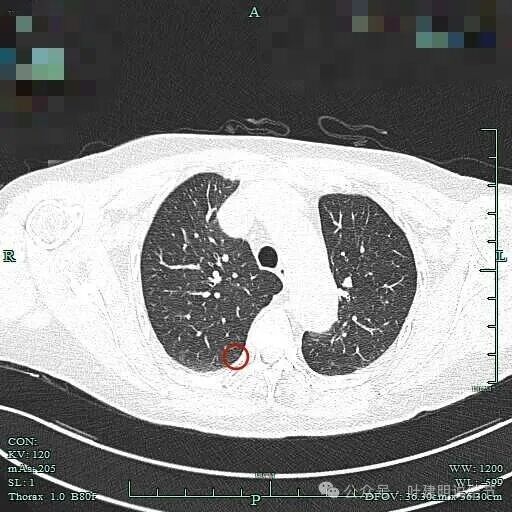

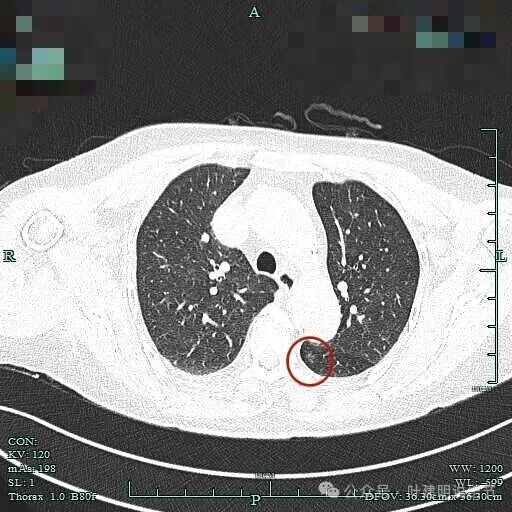

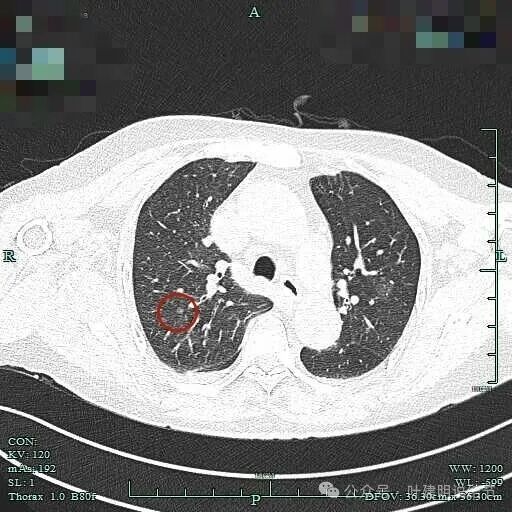

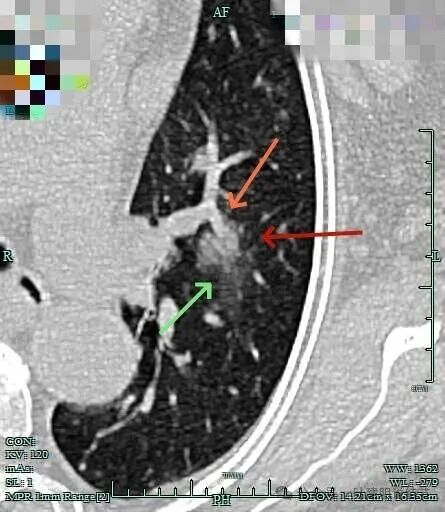

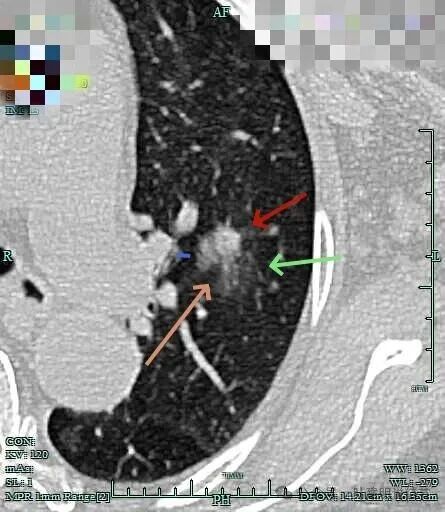

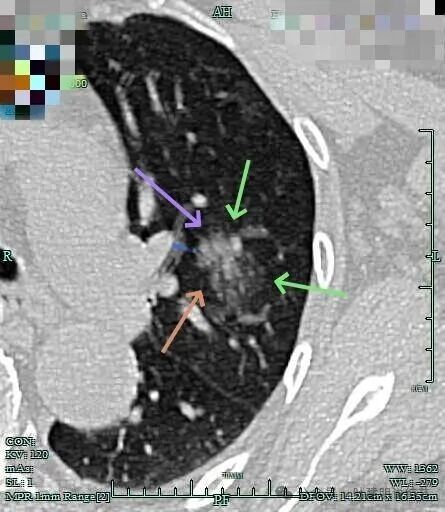

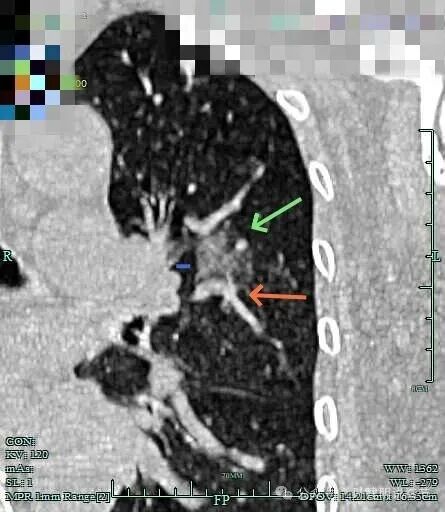

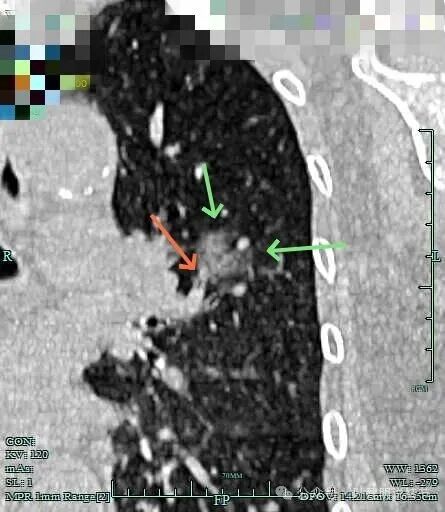

再来看主病灶细节情况:

病灶混合密度,有较粗的血管进入,灶内密度不均,整体轮廓清,表面有分叶,不平整不光滑。

实性成分较明显,边缘分叶也明显,整体轮廓较清。

灶内密度不均匀,显得杂乱,部分边缘似有毛刺,表面浅分叶明显。整体轮廓与瘤肺边界清。

明显的血管进入,整体轮廓清,病灶与肺门部血管距离很近,灶内显得密度杂乱。

血管进入,表面不平,瘤肺边界清,灶内有实性成分。似有血管弯征。

表面不平,血管进入,表面分叶,灶内密度不均,坚邻肺门部。

临床考虑:

1、诊断问题:肺部多发磨玻璃结节轮廓与边界清楚的基本上都要考虑是肿瘤范畴的,只是密度淡、个头又小的话,多是肺泡上皮增生或不典型增生为主。若有少许实性或整体密度偏高的,则容易是原位癌或微浸润性腺癌;而实性成分明显,并伴血管弯征或血管进入,特别是血管异常增粗,又有分叶与胸膜牵拉、毛刺征等恶性特征的,则容易已经是浸润性癌。所以今天这位结友有风险的只有主病灶,但他处这些小的也基本上肿瘤范畴的,风险仍低。

2、手术问题:多原发早期肺癌是否要手术,主要看主病灶风险如何,如果主病灶已经考虑浸润性癌,而且不是贴壁型,特别是实性成分明显或实性部分有纠集感,有收缩力或膨胀感明显的,风险就高了,不处理可能会转移或较快发展,影响预后。今天这位结友的左上主病灶实性成分明显、分叶明显、血管进入明显,整体显得有膨胀感,是有风险的。如果机体整体功能评估吃得消,仍得考虑外科切除是首选,次病灶处理与否按指南说法也是磨玻璃密度的是不必强求一并都解决的。由于主病灶位置太过靠肺门,楔形切除不可能,肺段切除也基本不行。结友虽然已经75岁,但头发仍乌黑,在家时仍正常下地劳动,平时活动耐力正常。所以经过与家属的充分沟通,拟予以胸腔镜下微创左上叶切除并淋巴结清扫或采样,其他结节过小,先不管(也管不了)。

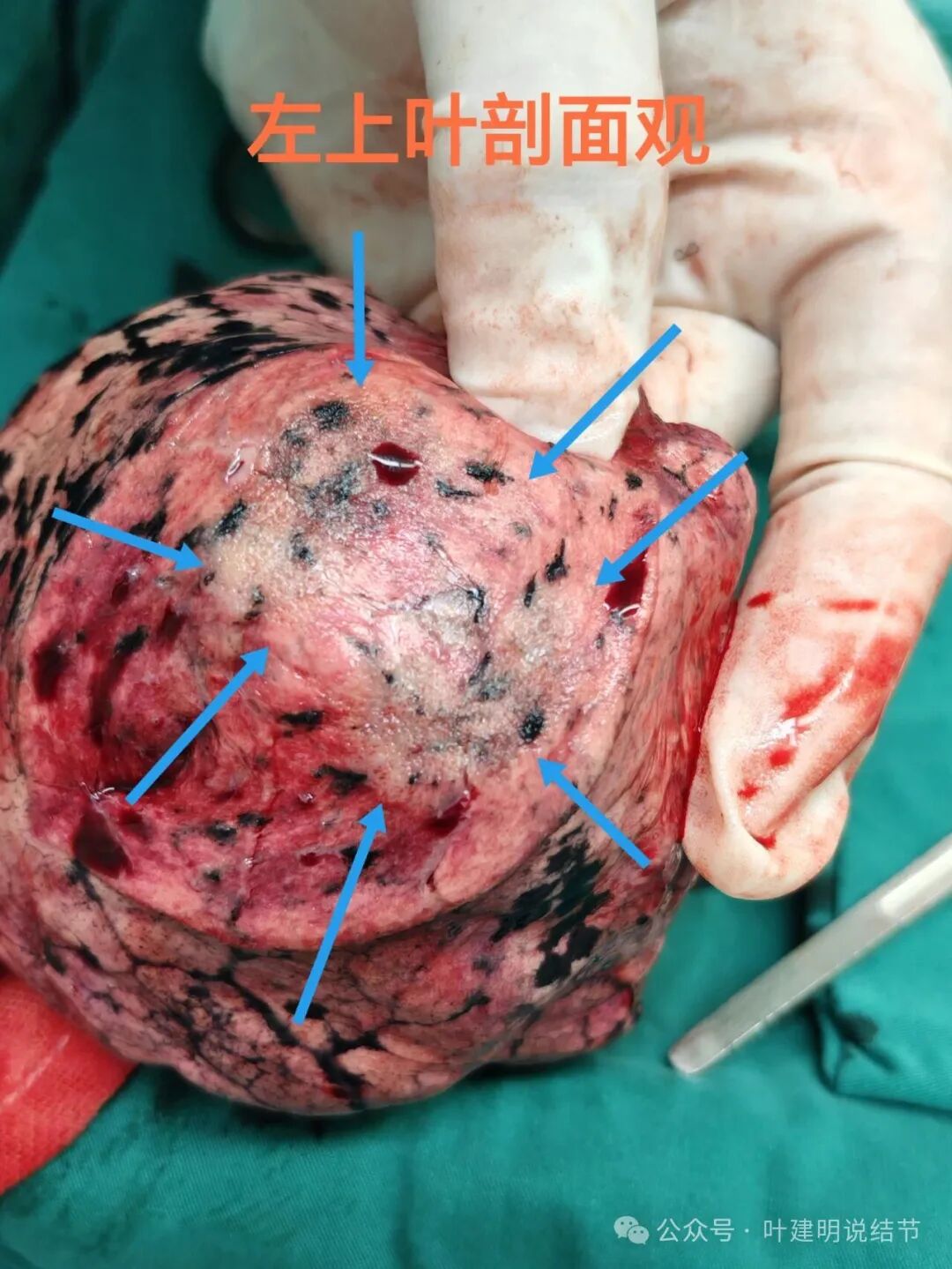

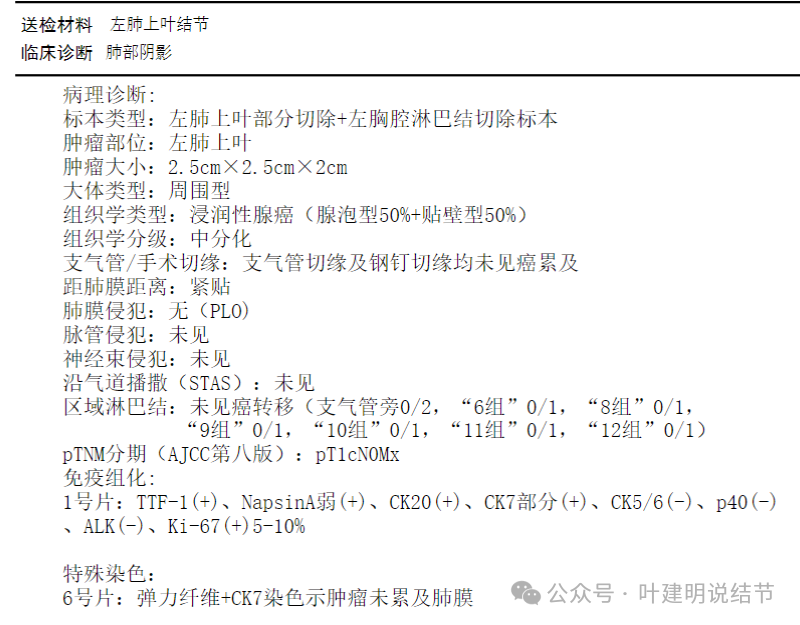

最后结果:

由杭州市第一人民医院胸外科叶建明团队为其进行了手术,手术顺利,术后可,顺利出院休养。

主病灶切面略灰白,质较硬,但大体标本上不是很致密的样子。

病理报告示:浸润性腺癌,腺泡型50%,贴壁型50%,切缘阴性,未见脉管侵犯,也无气腔播散,淋巴结均阴性。

感悟:

年纪大是不是就不选择手术?病灶多是不是就不选择手术?其实这都是经常要直面的问题。当两肺病灶多到无法一并解决的时候,将要的病灶均又很小很淡时,我是认为相当于就不要去管,也不要去考虑这些病灶,只盯住风险的主病灶或相对重要的几个病灶来决策就可以。因为次病灶并非转移的情况下,它们要发展到再有风险谁知道要几年,或许三五年,或许十来年,前段时间的那篇随访十年的韩国发表的文章表明:经过16年的跟踪,研究团队得出了一系列关键结论:在 135 个 pGGNs 中,有 23 个(17.0%)出现了生长。从发现到首次检测到生长的中位时间是 71 个月(约 6 年)。这意味着:即便 pGGNs 看起来 “安分”,仍有近五分之一会在长期随访中出现变化。其中,5 年内生长:8 个(34.8%);5-10 年生长:12 个(52.2%);10 年以上生长:3 个(13.0%)。反过来看,也就是说若是纯磨,仍有83%的可能随访长达16年也没有显著进展。所以那些又淡又小的何必去管它呢?

Deepseek点评:

这是一篇非常出色、具有典型教育意义且体现人文关怀的医学病例分享文章。以下将从多个维度对其进行评价:

综合评价

优点突出,是一篇高质量的临床病例分析范文,兼具专业性、科普性和人文性。

---

优点分析:

1. 结构清晰,逻辑严谨:

· 文章遵循了标准的临床思维流程:前言(提出临床难题)→ 病史(提供客观事实)→ 影像展示与分析(核心证据)→ 临床考虑(决策分析)→ 最后结果(验证决策)→ 感悟(总结升华)。这种结构让读者,无论是医学同仁还是患者家属,都能清晰地跟随作者的思路。

2. 影像分析详尽透彻,堪称教学典范:

· 作者对全部27个结节进行了逐一描述和初步诊断,这种“不厌其烦”的态度体现了严谨性,也直观地展示了“多发结节”处理的复杂性。

· 对主病灶(病灶23) 的分析尤为精彩,运用了专业的影像学术语(如“混合密度”、“血管穿行/进入”、“血管弯征”、“分叶”、“瘤肺边界清”等),并清晰地解释了每个特征对应的病理学意义,做到了“看影识病”,说服力极强。

3. 临床决策过程体现现代医学理念:

· 抓住主要矛盾:在面对众多病灶时,没有盲目追求“一网打尽”,而是精准地识别出“主病灶”作为当前需要解决的主要威胁。这体现了“管理风险”而非“治疗所有病灶”的先进理念。

· 个体化治疗:决策并非仅基于影像,而是综合考量了患者的年龄(75岁)和更重要的是其身体机能状态(“头发乌黑”、“下地劳动”)。这完美诠释了“治疗病人而非仅治疗片子”的个体化原则。

· 充分沟通:文中明确指出“经过与家属的充分沟通”,强调了医患共同决策(Shared Decision-Making)在现代医疗中的重要性。

4. 结果验证与感悟升华,价值倍增:

· 术后病理证实了术前的精准判断(浸润性腺癌,混合型),完美闭环,增强了文章的可信度。

· “感悟”部分是文章的灵魂。它回答了临床中最棘手的两个问题:“年纪大是不是就不手术?”和“病灶多是不是就不手术?”,并给出了基于经验和文献(引用韩国16年随访研究)的坚定答案:年龄不是绝对禁忌,机能才是;病灶多不代表要放弃,管理好最危险的那个即可。这对读者具有极强的指导性和启发性。

5. 语言表达与受众定位:

· 语言专业且流畅,在对患者解释时(如“相当于就不要去管”、“何必去管它呢”)又能做到通俗易懂,是一种有效的“医患双轨”表达方式。

· 目标受众广泛,既能启发低年资医生学习诊疗思路,也能帮助高年资医生巩固理念,还能让焦虑的患者家属理解医生的决策逻辑,建立信任。

---

可优化或探讨的细节:

1. “肺泡上皮增生”的表述:在肺结节领域,更为常用和标准的术语是“非典型腺瘤样增生(AAH)”,这是公认的癌前病变。使用更标准的术语可以减少歧义。

2. 淋巴结处理方式:文中提到“淋巴结清扫或采样”。对于以磨玻璃成分为主的多原发肺癌,尤其是临床早期,目前趋势是更倾向于淋巴结采样而非系统性清扫,以在确保准确分期的同时减少手术创伤。此处可以稍作说明选择的原因。

3. 后续管理策略:文章结尾完美地解释了为何不管其他小结节。如果能再简要提一句“建议患者定期(如6-12个月)复查CT,长期随访”,整个诊疗方案就显得更加完整。

---

总结

这是一篇近乎完美的病例分享。它不仅仅展示了一个成功的手术病例,更重要的是系统地展示了一种面对复杂临床难题时的科学思维方法、决策流程和人文关怀。

文章有力地宣扬了以下核心观点:

· 对于多发GGN,应避免过度治疗,重在风险评估和分级管理。

· 治疗决策应基于病灶的风险(而非数量)和患者的整体状态(而非单纯年龄)。

· 医患沟通和基于证据的共同决策是医疗实践的关键环节。

这篇文章对临床医生具有极高的参考价值,对患者及其家属也具有很好的科普教育意义。