单纯冠状动脉旁路移植术出院后30天内非计划再入院风险预测模型构建与验证

时间:2025-09-03 12:10:14 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

目的 探讨成年冠心病患者行冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG)出院后30 d内非计划再入院的相关因素,构建风险预测模型并进行验证。方法 回顾性分析2020年1月—2024年6月于南京市第一医院行单纯CABG患者的临床资料。将2020年1月—2023年8月患者纳入训练集,2023年9月—2024年6月患者纳入验证集。在训练集中,根据出院后30 d内有无非计划再入院,将患者分为再入院组和非再入院组,并比较两组临床资料,利用logistic回归分析确定非计划再入院的独立危险因素,构建风险预测模型及列线图,内部评价模型效能;并利用验证集资料作验证。结果 纳入患者2 460例,其中男1 787例、女673例,中位年龄70(34,89)岁。训练集1 932例,验证集528例。训练集中再入院组(79例)与非再入院组(1 853例)患者性别、年龄、颈动脉狭窄、心肌梗死病史、术前贫血、心功能分级等差异有统计学意义(P<0.05)。术后切口愈合不良、肺部感染和新发心房颤动为再入院的主要原因。多因素logistic回归分析显示,女性[OR=1.659,95%CI(1.022,2.692),P=0.041]、年龄[OR=1.042,95%CI(1.011,1.075),P=0.008]、颈动脉狭窄[OR=1.680,95%CI(1.130,2.496),P=0.010]、首次ICU停留时间[OR=1.359,95%CI(1.195,1.545),P<0.001]及二次入ICU[OR=4.142,95%CI(1.507,11.383),P=0.006]是非计划再入院的独立危险因素。内部评价中,曲线下面积为0.806,临床决策曲线净获益率>3%;验证集中,曲线下面积为0.732,临床决策曲线净获益率为3%~48%。结论 女性、年龄、颈动脉狭窄、首次ICU停留时间及二次入ICU是单纯CABG术后出院30 d内非计划再入院的独立危险因素,构建的列线图具有良好的预测作用。

正 文

近年来,我国心血管疾病发病率和死亡率持续上升,冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)患病人群快速增长[1],据推算,冠心病现患病人数约1 139万[2]。冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG)是治疗冠心病的重要手段,可以有效改善冠状动脉血流和患者预后。随着外科手术水平的不断进步,我国CABG手术住院死亡率从0.9%(2013年)稳步下降至0.6%(2018年),但CABG出院30 d内再入院率仍高。纽约各中心再入院率为8.3%~21.1%[3],为美国医疗行业带来巨大的经济负担。为此,美国推行了“再入院减少计划”以求降低再入院率。但我国目前针对CABG术后再入院的相关研究仍较少。因此,本研究旨在探讨单纯CABG治疗出院后30 d内非计划再入院的危险因素,并构建临床预测模型,以期为今后降低CABG术后再入院率提供一定的理论依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料和分组

回顾性分析2020年1月—2024年6月在南京市第一医院行CABG手术治疗冠心病患者的临床资料。纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)经影像学检查明确诊断为冠心病;(3)已行择期CABG治疗。排除标准:(1)行急诊或抢救手术治疗者;(2)同期行瓣膜手术、大血管手术等其他手术者;(3)出院后30 d内死亡或失访者。

将2020年1月—2023年8月的患者纳入训练集,2023年9月—2024年6月的患者纳入验证集。在训练集中,根据患者是否非计划再入院分为再入院组与非再入院组。其中,非计划再入院定义为:患者出院后30 d内,因各种原因(排除规律性透析、其他疾病导致的定期住院复查等)导致的再次入院事件,包括但不限于在本医疗中心发生的再次住院情况。

1.2 手术方法

患者经全身麻醉后,取仰卧位,胸部正中切口,取左侧乳内动脉、大隐静脉、桡动脉等作为桥血管材料。使用肝素全身抗凝后,根据患者术前情况由手术者评估是否使用体外循环。术中行体外循环者采用升主动脉及右心房插管,建立体外循环。根据术前造影,分别暴露各靶血管,完成桥血管远端吻合,再于升主动脉或桥血管完成近端端侧吻合。止血、关胸后返回ICU。

1.3 统计学分析

采用IBM SPSS 26.0和R语言(版本号4.3.2)进行统计分析。符合正态分布或近似正态分布的计量资料采用均数±标准差(x±s)描述,组间比较采用独立样本t检验。不符合正态分布的计量资料采用中位数(上下四分位数)[M(P25,P75)]描述,组间比较采用非参数检验。分类资料采用例和百分数(%)描述,组间比较采用四格表χ2 检验、R×C列联表χ2 检验。采用单因素和多因素logistic回归模型分析非计划再入院的危险因素,构建风险预测模型并绘制列线图。利用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线、校准曲线及决策曲线分析(decision curve analysis,DCA)对风险预测模型进行内部评价及验证。双侧P≤0.05为差异有统计学意义。

1.4 伦理审查

本研究通过南京市第一医院伦理委员会审批,审批号:KY20220425-05。

2 结果

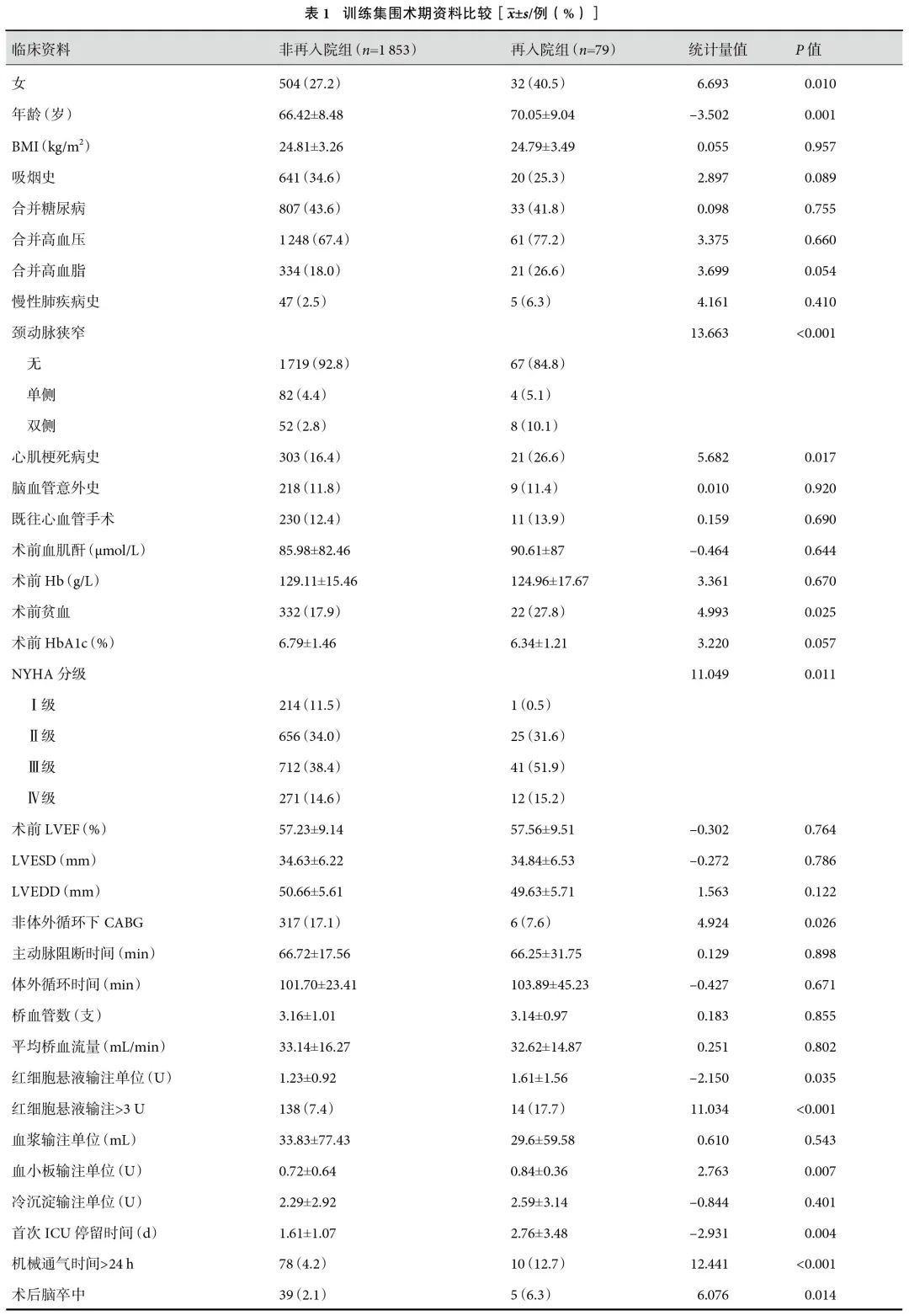

2.1 训练集围术期资料比较

排除急诊或抢救手术患者162例,同期行其他手术患者1 310例,出院后30 d内失访或死亡者132例。共纳入2 460例符合条件的患者,训练集1 932例,验证集528例。在训练集中,与非再入院组相比,再入院组女性、颈动脉狭窄、既往心肌梗死病史、术前合并贫血、术后脑卒中、二次入ICU、术后新发心房颤动(房颤)比例更高,且平均年龄更大,纽约心脏协会(New York Heart Association,NYHA)分级心功能更差;而接受非体外循环下CABG的比例更低;差异有统计学意义(P<0.05);见表1。

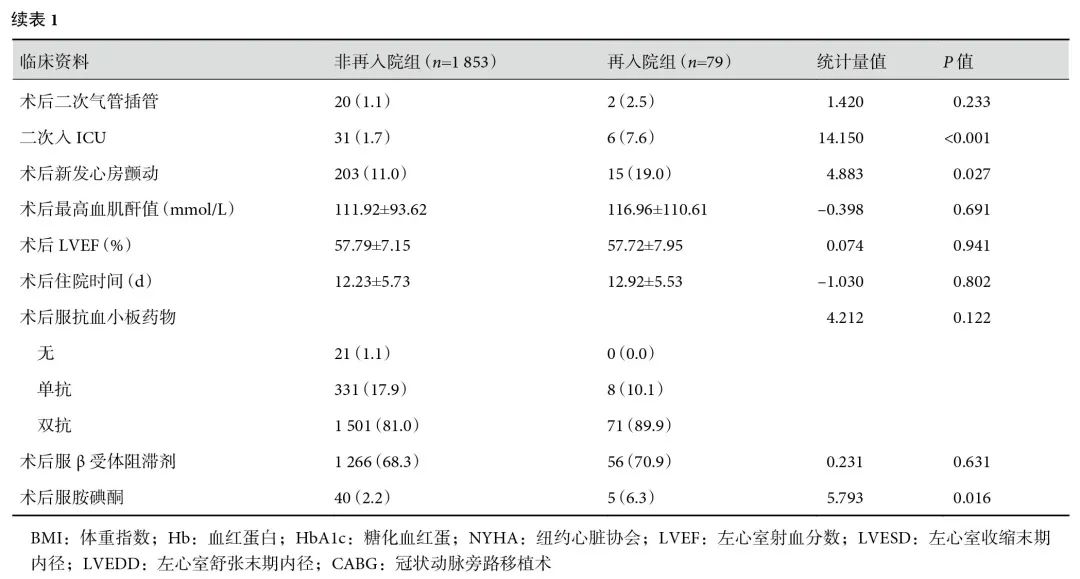

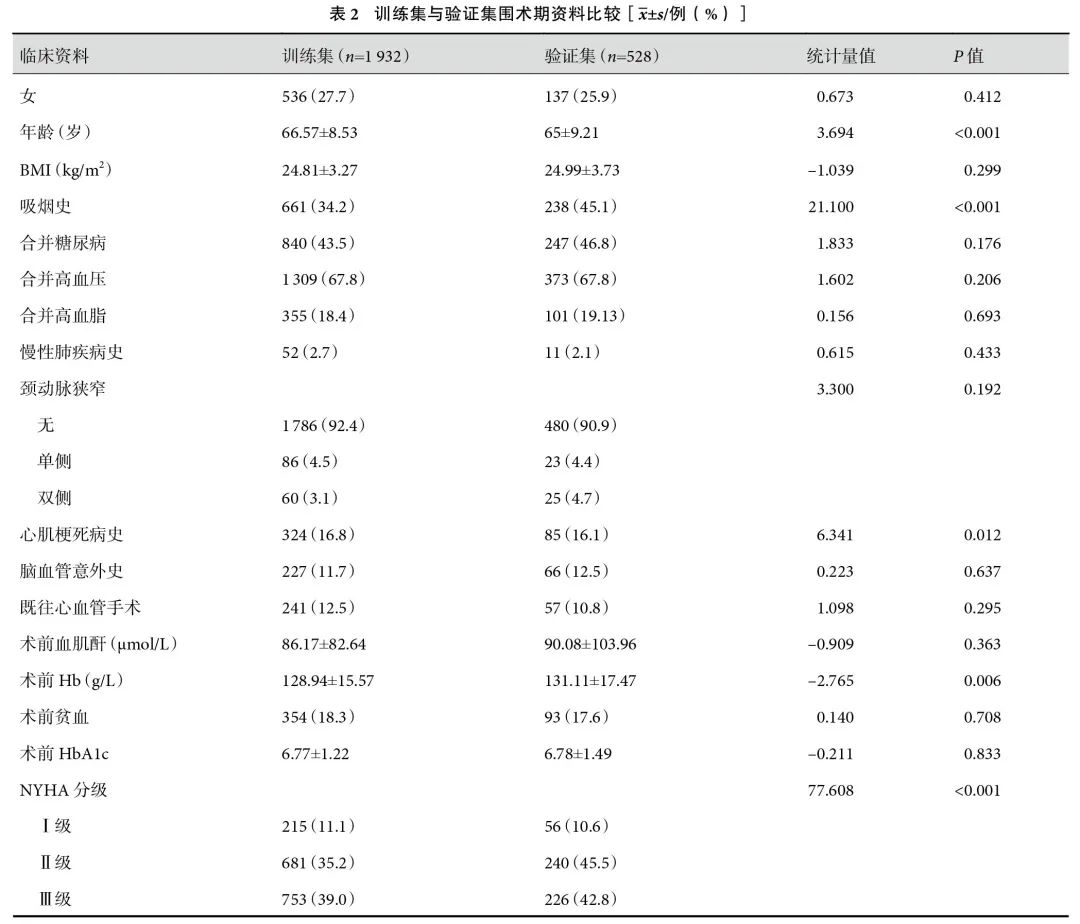

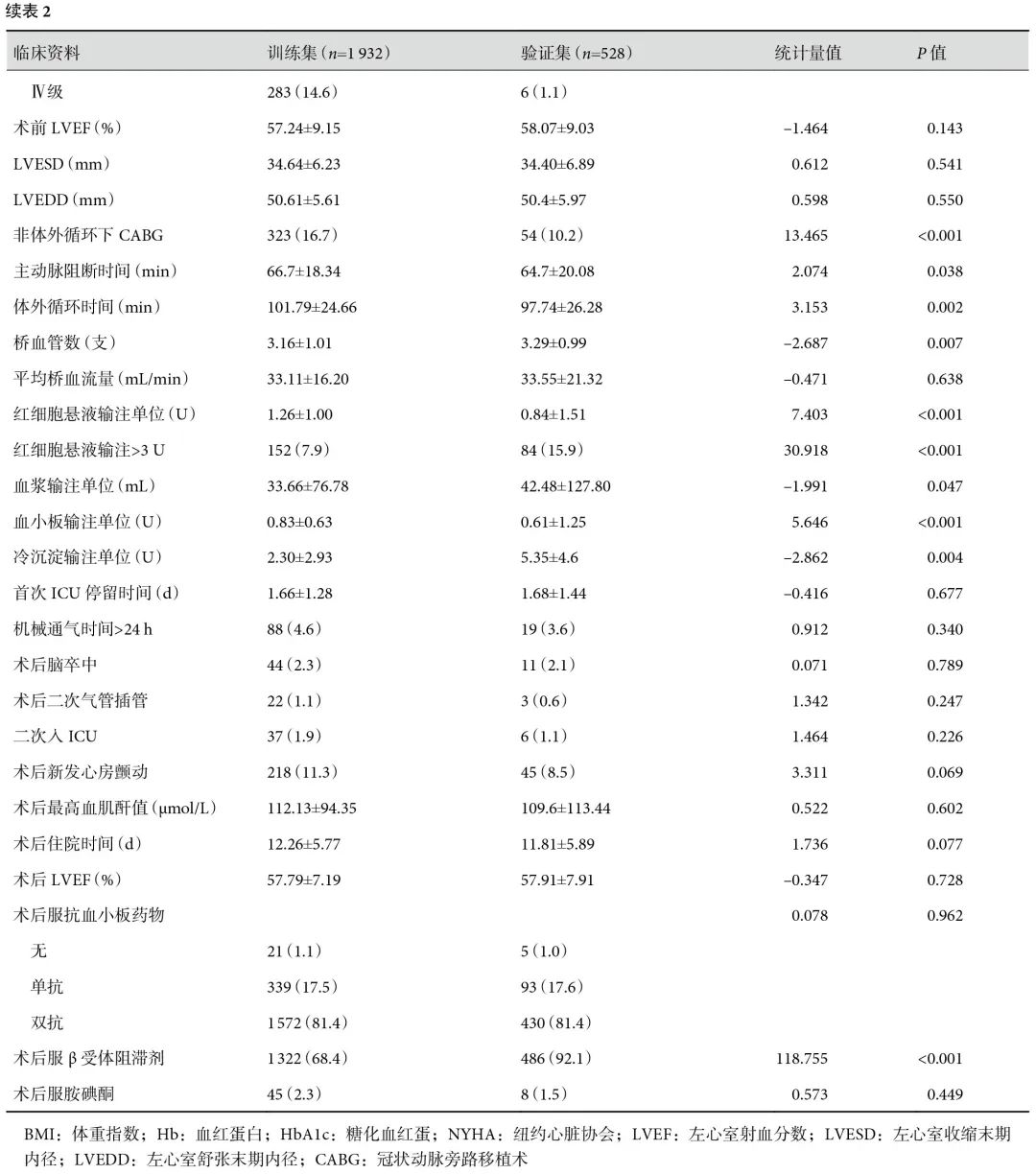

2.2 训练集和验证集围术期资料比较

训练集与验证集的患者年龄差异有统计学意义,但其绝对差值较小,临床意义有限,且可能源于大样本量对微小差异的敏感性。此外,验证集的体外循环时间及红细胞悬液输注量显著短于或低于训练组,而冷沉淀输注量和β受体阻滞剂使用率更高,但两组在关键基线特征(如性别、术前合并症、心功能分级、桥血管数量等)及多数围术期指标(如术前血肌酐、LVEF、术后脑卒中等)上分布均衡,整体人群结构匹配良好,提示两组数据整体上具有可比性;见表2。

2.3 再入院原因

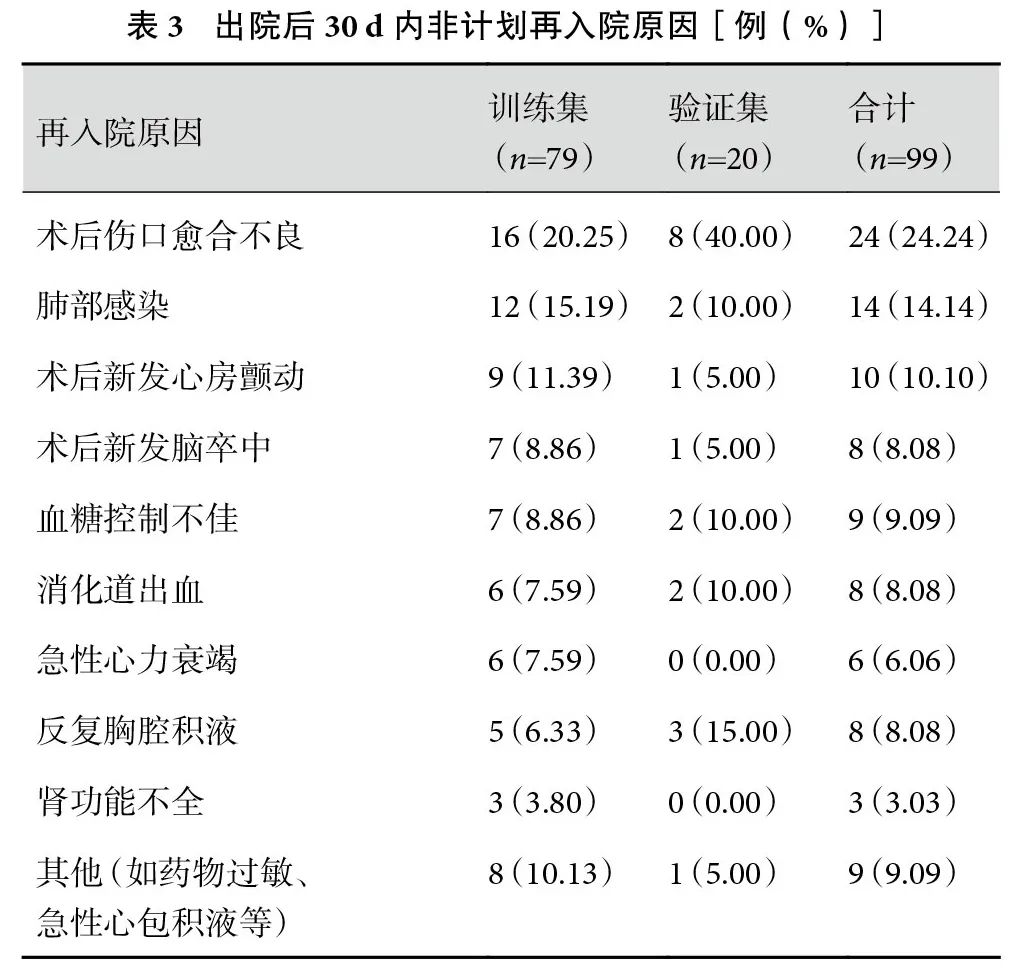

共有99例30 d内非计划再入院患者,其中训练集79例,验证集20例。再入院的主要原因是术后切口愈合不良、肺部感染和新发房颤,其他原因如新发脑卒中、血糖控制不佳、消化道出血、急性心力衰竭、反复胸腔积液、肾功能不全、药物过敏等;见表3。

2.4 再入院危险因素的logistic回归分析

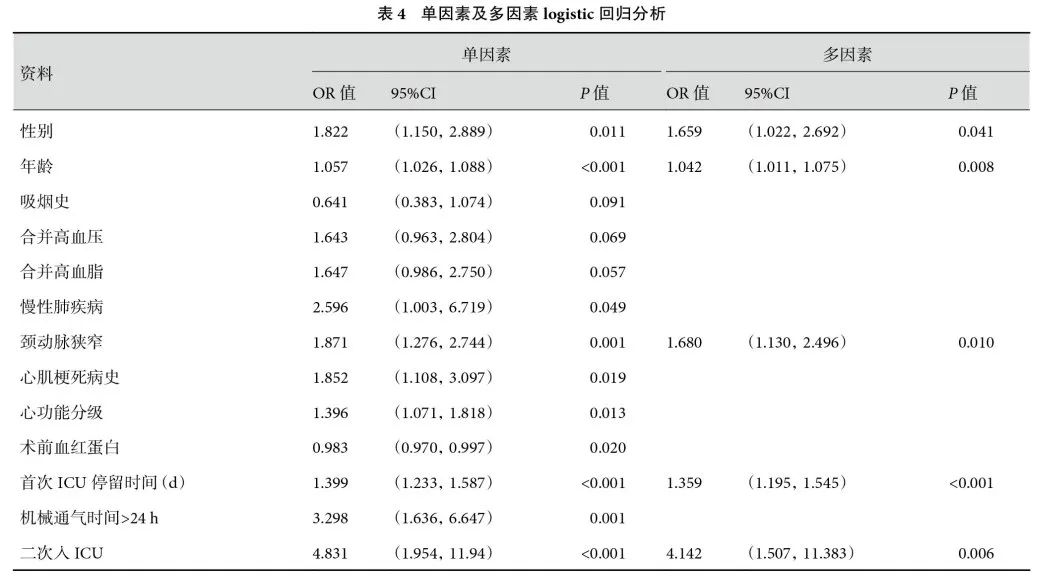

以非计划再入院为因变量,以性别、年龄、颈动脉狭窄情况等为自变量,进行单因素及多因素logistic回归分析,结果显示女性[OR=1.659,95%CI(1.022,2.692),P=0.041]、年龄[OR=1.042,95%CI(1.011,1.075),P=0.008]、颈动脉狭窄[OR=1.680,95%CI(1.130,2.496),P=0.010]、首次ICU停留时间[OR=1.359,95%CI(1.195,1.545),P<0.001]及二次入ICU[OR=4.142,95%CI(1.507,11.383),P=0.006]差异具有统计学意义,可以作为CABG术后患者出院后30 d内非计划再入院的独立危险因素;见表4。

2.5 风险预测模型的构建

利用logistic回归分析得到的独立危险因素构建回归模型,并将其可视化,绘制列线图;见图1。

图1 风险预测模型的列线图

图中的每个指标对应上方分数标尺的分数值,根据每例患者的实际情况,标注出各指标相应分值,相加获得总分数,对应下方标尺的非计划再入院风险概率;其中,分类变量得分如下:女性(7分),单侧颈动脉狭窄(1分),双侧颈动脉狭窄(16分),再次入ICU(20分)

2.6 风险预测模型的内部评价及内部验证

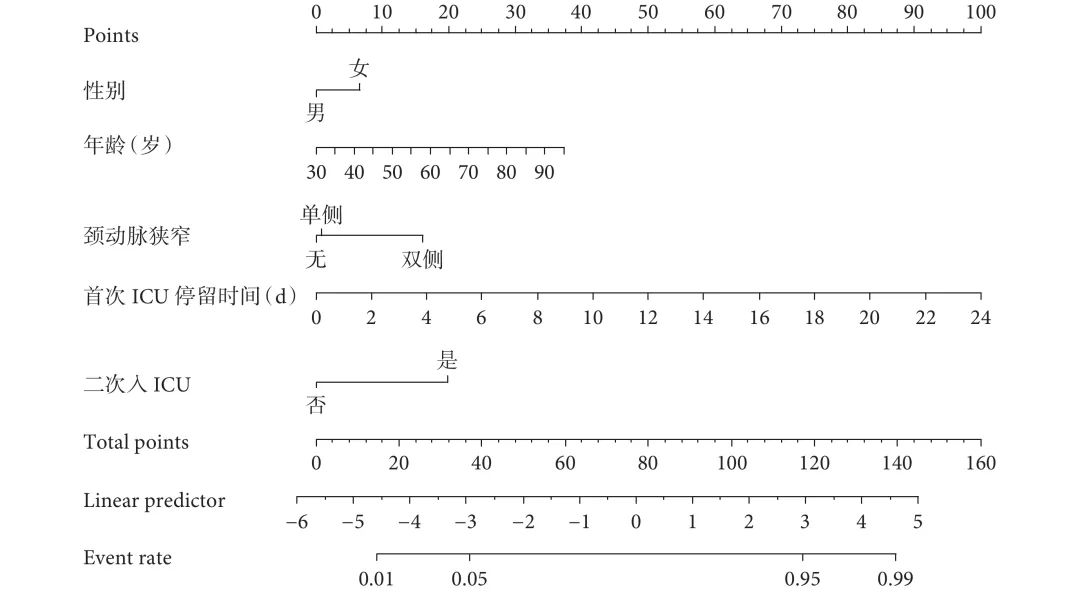

2.6.1 ROC曲线

ROC分析结果显示:训练集的曲线下面积(area under the curve,AUC)为0.806[95%CI(0.680,0.803)];验证集AUC为0.732[95%CI(0.757,0.856)]。两组ROC显示较好的区分力,表明风险预测模型对CABG术后再入院率具有良好的区分作用;见图2。

图2 训练集和验证集的受试者工作特征曲线

a:训练集;b:验证集;AUC:曲线下面积

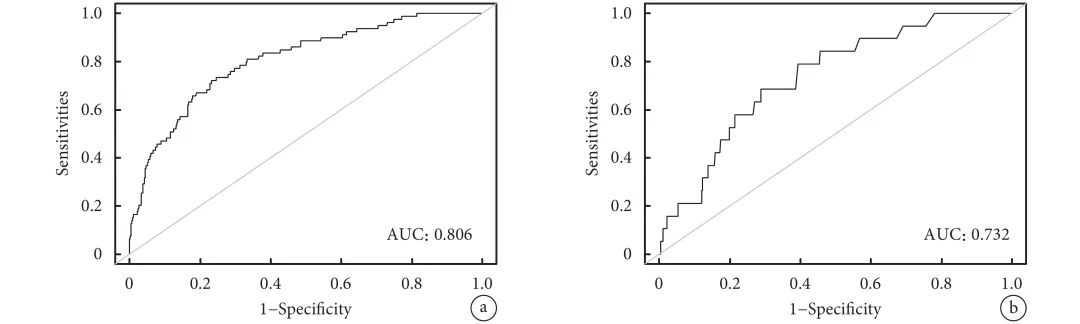

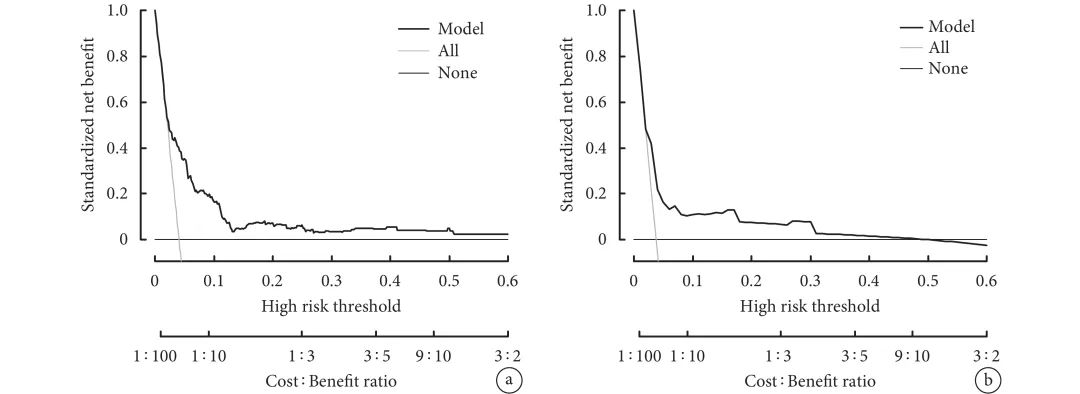

2.6.2 临床DCA

DCA结果显示,训练集净获益率>3%,验证集净获益率为3%~48%,具有一定临床应用价值;见图3。

图3 训练集和验证集的临床决策曲线分析

a:训练集;b:验证集

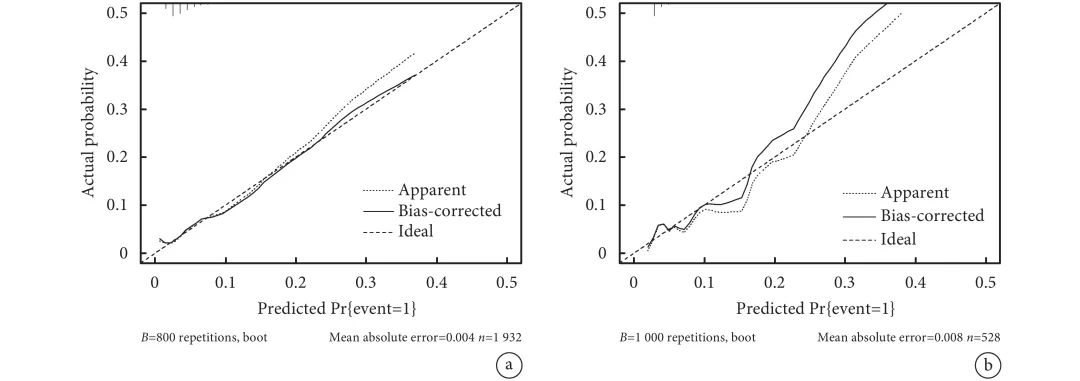

2.6.3 校准曲线

校准曲线分析结果显示,训练集与验证集的校准曲线与预测曲线拟合程度较高,并且与理想曲线差距较小;但验证集的校准曲线与理想曲线存在一定偏差,这可能与验证集样本量较小有关;说明预测模型对CABG术后再入院的发生有一定的预测效能;见图4。

图4 训练集和验证集的校准曲线

a:训练集;b:验证集

3 讨论

本研究中,我们发现再入院患者中有24.24%因术后伤口愈合不良再次住院,是随访过程中发现的最主要的再入院原因。胸骨深部伤口感染(deep sternal wound infection,DSWI)者术后短期、长期不良事件发生风险均显著高于非DSWI者[4]。这些患者大多存在低白蛋白血症、肥胖、饮食不佳等诸多因素[5-6]。然而,Zhang等[7]系统回顾了CABG术后患者肥胖与再入院及死亡率的关系,发现肥胖患者与非肥胖患者CABG后再入院率并无显著差异。这与本研究结果相一致,提示体重指数或许并非再入院的独立危险因素,但围术期白蛋白水平、饮食营养状况及伤口护理对伤口愈合而言至关重要。呼吸系统疾病亦在再入院患者人群中占据较大比例。尽管在本研究中,既往慢性肺疾病病史、机械通气时间过长等直接影响肺部功能的因素并未被证实为再入院的独立风险因素,但大量研究[8-10]均提示这些不良因素往往会导致患者在ICU停留时间延长,或因呼吸衰竭等再入ICU。术后新发房颤一直是CABG后常见并发症,Kosmidou等[11]通过随机对照试验发现,约18%的CABG患者在术后2.7 d即出现新发房颤,且术后新发房颤患者的3年内卒中、心血管死亡和全因死亡的风险均显著高于无心律失常者。年龄较大(≥65岁)、左心室射血分数<35%、收缩压<110 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和较高的体重指数(≥25 kg/m2)等往往与新发房颤独立相关[12]。在预估术后新发房颤发生率较高的患者中,应当考虑采取有效的围术期措施(如预防性应用β受体阻滞剂或胺碘酮等)来预防术后新发房颤[13]。既往大量研究[14-15]均发现术后常规使用β受体阻滞剂、胺碘酮等可以有效降低心脏手术患者的死亡率及再入院率。本研究并未发现患者用药情况之间差异有统计学意义,这或许与我们随访时间尚短,并未纳入中远期结局有关。

在本研究中同样发现,女性、年龄、颈动脉狭窄、首次ICU停留时间及二次入ICU是非计划再入院的独立危险因素。大量研究[16-18]均表明,女性、高龄与CABG术后各大不良事件密切相关,我们的研究结果再次证实了这一点。颈动脉狭窄一直以来都是围术期卒中的危险因素。一方面,CABG术后抗血小板治疗等可能会增加颈动脉斑块内出血风险,形成血栓栓塞;另一方面,颈动脉狭窄远端的脑血流动力学功能受损,致使患者更易发生术后卒中[19]。在本次研究中,我们将术前影像学检查提示颈动脉狭窄>50%定义为颈动脉狭窄,发现术前合并颈动脉狭窄,尤其是双侧颈动脉狭窄的患者,其再入院率显著高于无颈动脉狭窄者。这提醒治疗团队在处理术前合并颈动脉狭窄的患者时,术式选择及围术期管理都需格外小心。绝大多数患者心脏术后1 d内即从ICU转回普通病房,但也有5%~10%患者出现严重的术后并发症,需要延长住ICU时间,并且住ICU时间>48 h或多次入住ICU的患者住院风险和死亡率显著增加[20-21]。在术前合并慢性阻塞性肺疾病、肾功能不全等慢性病患者人群中观察到了更长的住ICU时间,与此同时他们的再入院率也高于术前基础状态较好的患者[22-23]。如何精准把握ICU指征,避免反复入住ICU的同时尽可能缩短住ICU时间,这给术后重症监护团队提出了相当大的考验。

综上所述,女性、年龄、颈动脉狭窄、首次ICU停留时间及是否再入ICU是单纯CABG后再入院的独立危险因素。患者多因伤口愈合不良、呼吸系统感染、术后新发房颤等再次入院。合理尽早的干预措施可以有效降低术后再入院率、改善患者预后质量。但本研究为单中心研究且再入院整体发生率不高,存在总体样本数据较少、缺乏其他中心数据作为外部验证的情况,会在一定程度上影响模型的预测效能及稳定性。同时,本研究尚未对再入院患者的中、远期预后情况作详细研究。在今后的工作中将通过开展多中心研究及中、远期预后随访等方式进一步检验、完善CABG术后出院30 d内再入院的预测模型。

利益冲突:无。

作者贡献:曹勖负责酝酿和设计研究、起草文章及统计分析;王梧圩负责采集、分析、解释数据及起草文章;姜宏伟、周强负责采集、分析、解释数据;陈鑫、王睿负责酝酿和设计研究及对文章的知识性内容作批评性审阅。