临床研究|107例原发性硬化性胆管炎患者的临床特征与预后分析

时间:2025-08-29 12:13:02 热度:37.1℃ 作者:网络

原发性硬化性胆管炎(PSC)是累及肝外和/或肝内胆管的慢性炎症性疾病,其病因未明,但可能与针对胆管上皮细胞的自身免疫反应有关。本病属于少见病,且不同国家和地区人群中的患病率、疾病表型和预后存在显著差异。既往研究提示,亚洲地区PSC患者的疾病特征与欧美报道存在差异,而中国关于PSC的临床研究报道主要来源于单中心小样本病例系列,且缺乏长期随访及对生存期及预后风险因素研究。系统分析中国PSC患者的临床特征,有助于了解我国PSC人群疾病发病及演变过程;进一步明确与不良预后相关的临床因素,有助于构建风险评估模型,为临床实践中的早期识别、个体化管理提供重要依据。本研究基于多中心回顾性队列数据,旨在系统描述中国PSC患者的临床特点并探讨影响其预后的关键因素,为优化诊疗路径与预后管理提供数据支撑。

1材料与方法

1.1 研究对象

来源于全国7家三级甲等综合及传染病专科医院的电子医疗数据库,包括首都医科大学附属北京友谊医院、吉林大学第一医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京地坛医院、天津医科大学总医院、南京大学医学院附属鼓楼医院、兰州大学第二医院。检索时间范围设定为最早可及的诊疗记录日期至2023年6月30日,纳入明确诊断为PSC的患者。

1.2 研究方法

1.2.1 研究设计

本研究为全国多中心真实世界研究,采用回顾性队列研究设计,基于各中心电子病历系统检索PSC病例,并提取人口学资料、实验室检查、影像学检查、组织学检查、结局事件等数据。

1.2.2 病例初筛及诊断确认

通过在电子病历系统中检索诊断名称包含“原发性硬化性胆管炎”和ICD-10诊断编码为“K83.016”的患者,初筛出所有可能为PSC的病例。再通过查阅病历记录对上述初筛患者进行复核,符合PSC病理特点、磁共振胰胆管造影或经内镜逆行胰胆管造影特征之一,且排除继发性硬化性胆管炎、其他肝脏疾病或根据已有资料无法明确诊断的病例。对明确诊断为PSC的患者纳入本研究并进行分析。

1.2.3 肝硬化的诊断及临床分期

肝硬化的诊断依据《肝硬化诊治指南》,综合病因、病史、临床表现、并发症、治疗过程,以及检验、影像学与组织学等检查结果进行评估。在肝硬化的基础上,根据是否曾出现门静脉高压并发症和/或肝功能减退,将肝硬化分为代偿期和失代偿期。

2结果

2.1 PSC患者基本特征

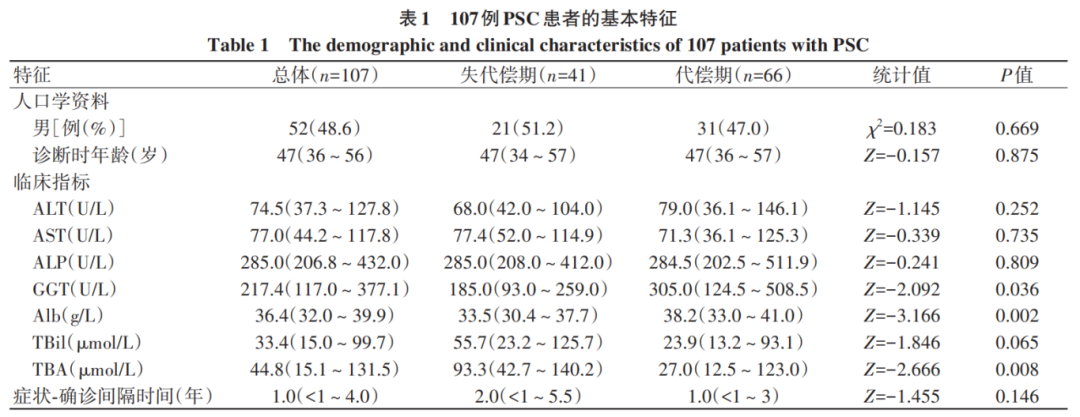

共纳入107例PSC患者,其中男占48.6%(52/107),中位诊断年龄为47岁。99例患者可获取到胆管分型资料,其中以大胆管型为主(55.6%,55/99),其次为小胆管型(25.3%,25/99)和混合型(19.2%,19/99)。73例患者可以获取到血清抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)检查数据,其中ANCA阳性率为32.9%(24/73);82例患者可以获取到免疫球蛋白(Ig)G检查数据,其中IgG水平升高者占40.2%(33/82);80例患者可获取到IgM检查数据,IgM水平升高者占17.5%(14/80),IgG或IgM水平升高者占50.0%(40/80)。29.0%(31/107)的患者合并炎症性肠病(IBD),其中27例为溃疡性结肠炎,4例为其他肠炎。多数患者(66.7%)于症状出现后2年内确诊,但仍有33.3%的患者症状出现至确诊的时间(症状-确诊间隔时间)>2年。

38.3%(41/107)的患者在确诊时已进展至失代偿期肝硬化,代偿期与失代偿期患者在性别和年龄分布上差异均无统计学意义(P值均>0.05)。与代偿期肝硬化患者相比,失代偿期患者的GGT水平显著降低(P<0.05),同时伴有血清Alb水平降低(P=0.002)和总胆汁酸(TBA)水平升高(P=0.008),其余临床指标两组间差异均无统计学意义(P值均>0.05)(表1,图1)。

图1 PSC患者影像学分型、免疫指标与症状-确诊间隔时间的构成比及其在失代偿期和代偿期患者中所占的比例

2.2 患者无肝移植生存期

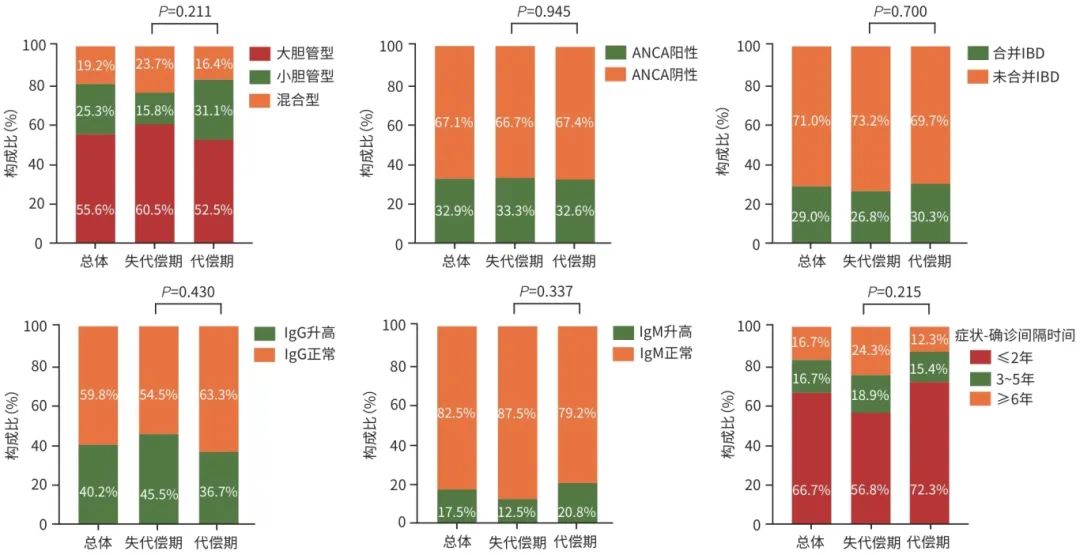

在中位随访31(95%CI:23~39)个月期间,共28例行肝移植术或死亡,总体中位无肝移植生存期为114(95%CI:62~166)个月,Kaplan-Meier法估计的5年累积生存率为65.7%。

分层分析显示(图2),不同临床特征患者的生存结局存在显著差异。失代偿期患者的5年累积生存率显著低于代偿期患者(50.4% vs 81.1%,χ2=5.927,P=0.015);TBA≥50 μmol/L组5年累积生存率明显低于TBA<50 μmol/L组(43.2% vs 90.2%,χ2=13.711,P<0.001);症状-确诊间隔时间>2年者的生存预后更差,其5年累积生存率显著低于2年内确诊组(36.1% vs 81.4%,χ2=5.184,P=0.023)。

图2 PSC患者无肝移植生存期

2.3 基于Cox回归模型的独立预后因素

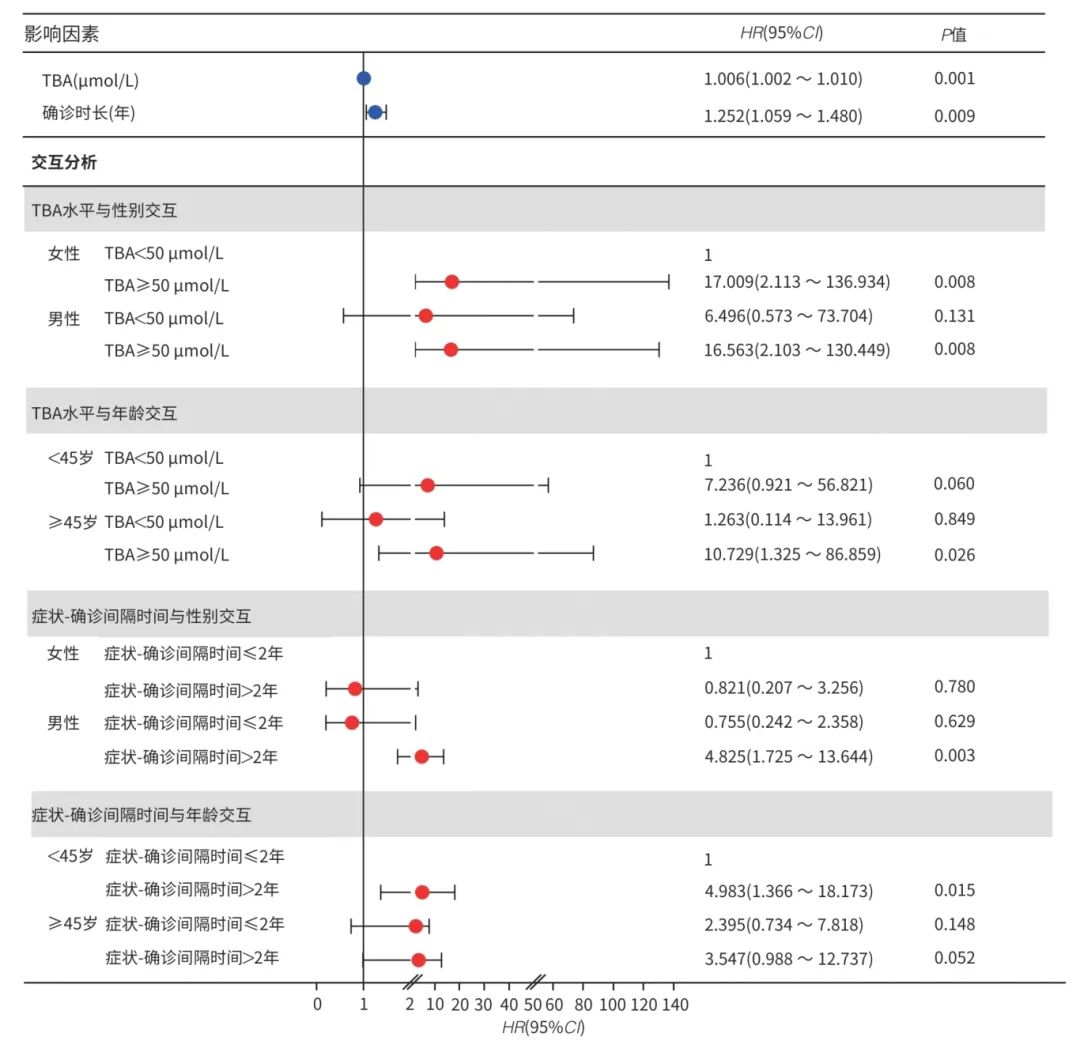

多因素分析结果显示,TBA水平和症状-确诊间隔时间是PSC患者的独立预后因素(图3)。TBA水平每升高1 μmol/L,患者的肝移植或死亡风险增加0.6%(HR=1.006,95%CI:1.002~1.010,P=0.001);症状-确诊间隔时间每延长1年,患者的肝移植或死亡风险增加25.2%(HR=1.252,95%CI:1.059~1.480,P=0.009)。性别、诊断时年龄、疾病分型、是否合并IBD及ALT、AST、ALP、GGT、TBil、Alb、IgG、IgM、ANCA等临床指标与患者的肝移植或死亡风险均无显著相关性(P值均>0.05)。

图3 PSC患者肝移植或死亡风险的多因素Cox回归森林图

2.4 TBA水平与性别、年龄的交互作用

交互分析结果显示,TBA≥50 μmol/L的患者肝移植或死亡风险显著升高(图3)。与TBA<50 μmol/L的女性患者相比,TBA≥50 μmol/L的女性患者(HR=17.009,95%CI:2.113~136.934,P=0.008)和TBA≥50 μmol/L的男性患者(HR=16.563,95%CI:2.103~130.449,P=0.008)的肝移植或死亡风险显著增加。此外,当TBA≥50 μmol/L合并年龄≥45岁时,患者肝移植或死亡的风险较TBA<50 μmol/L且年龄<45岁的患者增加(HR=10.729,95%CI:1.325~86.859,P=0.026)。

2.5 症状-确诊间隔时间与性别、年龄交互作用

交互分析结果显示,症状-确诊间隔时间>2年的男性患者较2年内确诊的女性患者的肝移植或死亡风险增加(HR=4.825,95%CI:1.725~13.644,P=0.003)。相较于年龄<45岁且症状出现2年内确诊的患者,年龄<45岁且症状-确诊间隔时间>2年者(HR=4.983,95%CI:1.366~18.173,P=0.015)的肝移植或死亡风险显著增加(图3)。

3讨论

本研究首次基于多中心真实世界数据系统分析我国PSC患者的临床特征及预后因素,发现我国PSC大胆管型所占例、合并IBD者及ANCA阳性者均较低于西方国家报道。多因素分析结果显示,TBA水平升高和症状-确诊间隔时间延长是影响预后的独立危险因素,并发现其与人口学因素的交互作用。

本研究中大胆管型PSC仅占55.6%,低于西方90%为大胆管型的报道。合并IBD的比例为(29.0%),与即往我国单中心研究(18.9%~29.2%)和亚洲其他国家(日本34.0%~37.0%、新加坡20.0%)报道相近,但低于欧美报道(48.4%~88.1%)。此外,本研究中ANCA阳性率(32.9%),虽高于既往我国单中心研究报道(23.43%),但远低于西方研究结果(60%~93%),其在亚洲人群中的辅助价值仍需进一步验证。此外,本队列中50.0%患者存在IgG/IgM升高,与既往研究一致,但其与生存预后无显著关联。以上结果提示亚洲PSC患者和西方PSC患者的表型特征存在差异。

本研究发现,TBA水平升高是PSC患者预后的独立危险因素之一(HR=1.006),TBA≥50 μmol/L组5年生存率较参照组显著降低(43.2% vs 90.2%,P<0.001),其机制可能与胆汁酸毒性激活炎症和凋亡通路损伤胆管上皮细胞,进而加快疾病进展有关。值得注意的是,TBA≥50 μmol/L的女性及年龄≥45岁的患者疾病进展风险增幅更为显著,提示动态监测胆汁酸谱可能有助于制订个性化干预方案。

症状-确诊间隔时间延长对PSC患者预后的负面影响是本研究的另一重要发现。症状-确诊间隔时间每延长1年,死亡风险增加25.2%。本队列中33.3%的患者症状出现2年以上才得以确诊,中位症状-确诊间隔时间为1年,这一现象可能与PSC临床表现隐匿、临床医师认知不足及缺乏特异性诊断手段有关。国外有研究提示,对不明原因胆汁淤积或IBD患者应尽早行磁共振胰胆管造影检查,并探索新型生物标志物以提高诊断时效性。

本队列PSC患者5年无肝移植生存率为65.7%,较日本(77.4%)、新加坡(74.7%)及欧美国家(79.8%)报道的低,这一差异可能归因于我国PSC患者诊断延迟(38.3%患者已处于失代偿期)及纳入人群偏倚。分层分析显示,失代偿期患者生存率较代偿期患者进一步降低(50.4% vs 81.1%,P=0.015),更加凸显晚期干预的临床局限性,提示我国PSC管理亟需建立基于高危人群筛查(如TBA动态监测)和早期分层干预的策略。

本研究存在一定局限性。一是尽管通过严格纳入标准最大限度减少选择偏倚,但回顾性设计仍可能影响病例代表性和因果推断。二是样本量(虽为目前国内最大规模的多中心PSC研究之一,但仍小于欧美同类研究)与地域覆盖范围有限,可能影响部分亚组分析效能。未来需开展更大规模的前瞻性研究,从而完善中国PSC患者临床数据库,构建多层次证据体系。

综上所述,中国PSC患者的临床特征及预后模式与西方存在差异,尽管以大胆管型为主但占比低于西方研究报道,合并IBD及ANCA阳性的患者比例亦低于欧美人群。TBA水平升高和症状-确诊间隔时间延长是影响PSC患者预后的独立危险因素,且其风险效应存在性别与年龄异质性。本研究通过系统阐明中国PSC人群疾病特征及进展相关风险因素,为建立风险分层诊断体系、优化高危人群筛查方案、制订个性化临床管理路径提供了循证医学证据。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCp50717