【病例报告】表现为脑梗死的中枢神经系统血管内大B细胞淋巴瘤一例

时间:2025-09-01 12:12:01 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要:血管内大B细胞淋巴瘤是非霍奇金淋巴瘤的一种淋巴结外病变亚型,以神经系统、皮肤和实质器官最常受累,该病较为少见且无特异性的临床和影像学表现。表现为脑梗死的血管内大B细胞淋巴瘤,既存在散在点状梗死灶,又有脑微出血,还可能伴有血管炎样的白质病灶,因此极易误诊。该文报道了1例以脑梗死为主要临床表现,经脑活检确诊的中枢神经系统血管内大B细胞淋巴瘤患者,并对血管内大B细胞淋巴瘤的临床特征、影像学表现及病理诊断进行了探讨,以期提高临床医师对该疾病的认识,为临床诊疗提供参考。

血管内大B细胞淋巴瘤(intravascular large B-cell lymphoma, IVLBCL)于1959年由Pfleger和Tappeiner[1]首次报道,因瘤细胞绝大部分为B淋巴细胞来源得名[2-3],是一种十分罕见的弥漫大B细胞淋巴瘤亚型[4-5]。中枢神经系统IVLBCL可存在多种表现,如中枢神经系统血管炎、进行性多灶性白质脑病、急性播散性脑脊髓炎、淀粉样血管病相关炎症等[6]。笔者拟报道1例以脑梗死为主要表现的IVLBCL,以期深化临床医师对该疾病的认识。

患者

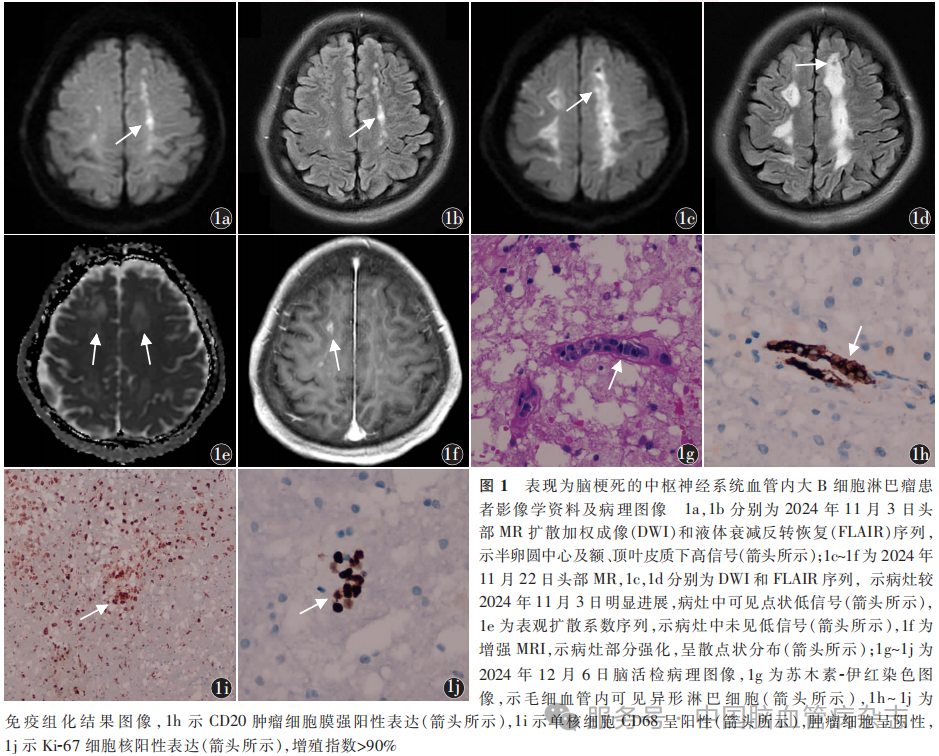

女,59岁,主因“头晕3d”于2024 年 11 月 3 日入住青岛市黄岛区人民医院神经内科。患者于2024年10月31日开始出现头晕症状,呈阵发性,以头部昏沉感为主,无恶心、呕吐。2024年11月3日患者头晕症状加重,呈持续旋转性头晕,改变体位时加重,伴有恶心、呕吐,遂于青岛市黄岛区人民医院神经内科就诊。既往有胃炎史,曾于头晕前数天出现腹泻和荨麻疹。就诊当日头部CT示左额叶略低密度灶;胸部CT未见明显异常;心电图提示窦性心动过缓,多导联T波改变。以“脑血管病”收入院。入院体格检查:体温36.2℃,心率52次/min,呼吸18次/min,血压147/97mmHg,心、肺、腹内科检查未见明显异常。神经系统体格检查:意识清楚,精神尚可,颅神经检查未见异常。四肢肌力Ⅴ级,肌张力正常,腱反射正常,双侧痛、温觉对称存在,双侧共济检查正常,脑膜刺激征阴性,Babinski征阴性。2024年11月3日行头部MR,扩散加权成像(DWI)和液体衰减反转恢复(FLAIR)序列均显示半卵圆中心、额顶叶皮质下高信号(图1a,1b)。实验室检查血常规、凝血常规、肝功能、肾功能、心肌酶、电解质均正常。诊断为“脑梗死”。给予口服阿司匹林肠溶片100mg/次,1次/d,口服瑞舒伐他汀10mg/次,1次/d,患者眩晕症状缓解后于2024年11月10日出院。出院后患者仍反复头晕、呕吐,进食减少,伴心慌、腹部不适、乏力、消瘦,不能自行行走,盗汗,睡眠差。于2024年11月22日以“脑梗死”再次入住青岛市黄岛区人民医院神经内科。再入院体格检查:体温36.8℃,心率86次/min,呼吸20次/min,血压128/86mmHg,心、肺、腹内科检查未见明显异常,皮肤未见硬结、红斑等;神经系统体格检查:意识清楚,精神差,颅神经检查未见异常;双上肢肌力Ⅳ级,双下肢肌力Ⅲ级,肌张力正常,腱反射正常,双侧痛、温觉对称存在,双侧指鼻试验及跟膝胫试验不合作,脑膜刺激征阴性,Babinski征阴性。再入院后实验室检查肿瘤标志物、肝炎、梅毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、风湿免疫、凝血、肝肾功能及脑脊液常规、生化、脱髓鞘四项等均正常;抗核抗体弱阳性,甲状腺过氧化物酶抗体126 IU/ml(正常值:0 ~ 34 IU/ml),铁蛋白849.2μg/L(正常值:12.0~135.0 μg/L),总胆红素51.2 μmol/L(正常值:0 ~ 21.0μmol/L),乳酸脱氢酶正常。2024年11月22日头部MR示右侧脑桥臂、左侧小脑半球、双侧额顶叶、侧脑室旁多发异常信号,病灶较2024年11月3日明显进展;FLAIR、DWI高信号病灶中均存在点状低信号(图1c,1d);表观扩散系数序列病灶中未见低信号(图1e);头部增强MRI可见病灶部分强化,呈散点状分布(图1f)。患者存在双侧皮质下散在多发病灶和脑桥臂病灶,病前存在腹泻和荨麻疹病史,考虑感染后免疫介导的中枢神经系统脱髓鞘可能性大,可能为急性播散性脑脊髓炎,于2024年11月26日起给予静脉滴注甲泼尼龙琥珀酸钠500mg/次,1次/d,应用3d后患者精神状态及四肢肌力均未见好转,且出现嗜睡、四肢无自主活动等病情加重表现。2024年12月6日行脑活检,镜下脑组织样本可见部分毛细血管内异形淋巴细胞(图1g),免疫组化结果显示CD20肿瘤细胞膜强阳性表达,单核细胞CD68呈阳性,肿瘤细胞呈阴性,Ki-67细胞核阳性表达,增殖指数>90%(图1h~1j),病理诊断为血管内大B细胞淋巴瘤。诊断明确后家属未同意继续治疗,患者于2024年12月9日死亡。

讨论

IVLBCL的特征性病理表现为淋巴瘤细胞在小血管、毛细血管腔内选择性异常增生、聚集,而淋巴结周围组织未被浸润[7-8]。由于IVLBCL临床表现多样且缺乏临床和影像学特异性[9],因此早期诊断较为困难。IVLBCL分为西方型和亚洲型,西方型以中枢神经系统和皮肤受累为主,亚洲型常表现为多器官衰竭、肝脾增大、全血细胞减少及噬血细胞综合征[10]。中枢神经系统IVLBCL多位于脑内,少数可累及脊髓[11]。本例患者属于西方型,但皮肤并未受累。

本例患者急性起病,反复头晕、呕吐,结合2024年11月3日MRI检查结果,考虑为脑梗死,但患者短期内病情迅速进展,病灶扩大,影像学并非多发性脑梗死的典型表现。患者2024年11月22日MR检查DWI序列显示病灶较前明显进展,病灶边界不清,且FLAIR序列弥散受限范围比DWI序列更大,这与Wu等[12]在2021年报道的IVLBCL患者的影像学表现一致。本例患者头部MRI高信号病灶中均存在低信号,这与特鲁索综合征、嗜酸性粒细胞增多症、各种细菌性和非细菌性心内膜炎、卵圆孔未闭和肺动静脉瘘所致的反常栓塞和低灌注导致的点状病灶均不同[13],其可能为血管病相关炎症,影像学上较难与脑淀粉样血管病相关炎症和β淀粉样蛋白相关性血管炎鉴别[6]。头部MRI肿瘤样表现和微出血并存,病灶逐渐进展且病灶边界呈毛刺状,可高度怀疑IVLBCL[14]。既往研究显示,影像学上表现为缺血性卒中的血管内淋巴瘤患者的增强MRI表现不同,部分患者可见强化病灶,也有患者无强化表现[15-16],本例患者增强MRI可见病灶部分强化。IVLBCL在中枢神经系统的主要表现为头痛、头晕、进行性意识障碍、癫痫,部分患者具有亚急性脑病的临床特点,表现为记忆力下降、定向力障碍以及局灶性神经功能缺损[17],另有患者表现为多灶性脑血管病[18],如短暂性脑缺血发作或脑梗死。Glass等[19]报道的121例IVLBCL患者中约2/3发生进展性脑血管事件、脊髓和神经根血管综合征、亚急性脑病及周围或颅神经症。本例患者表现为反复眩晕、运动障碍、癫痫,与既往研究报道一致。

局限于血管内生长的肿瘤细胞在脑脊液细胞学和外周血涂片中很难被发现,需要依赖组织病理学检查[19]。本例患者脑脊液细胞学检查及脱髓鞘四项检查均为阴性。IVLBCL患者血乳酸脱氢酶水平可能会出现不同程度的升高[20],发病初期出现发热、盗汗及消瘦等症状[21],本例患者存在盗汗和消瘦,但乳酸脱氢酶水平正常,无发热症状,且血常规、肿瘤标志物、肝炎、梅毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、风湿免疫等检查均为阴性。

IVLBCL目前尚无最佳治疗方案,通常采用以利妥昔单抗联合环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和泼尼松为基础的联合化疗[22]。随着淋巴瘤微创检测技术的进展,循环肿瘤脱氧核糖核酸分析有望成为淋巴瘤个体化管理的核心要素,进而有助于早期干预和精准治疗策略的制定,新兴基因组检测技术也可为未来精准医疗提供支持[23],嵌合抗原受体T细胞及双特异性抗体[24]等新型治疗手段或可为患者提供不同的治疗选择。

综上所述,以缺血性卒中发作为首发症状,不伴有皮肤症状且早期影像学无特异性表现的IVLBCL极易误诊为脑梗死。因此,当患者出现缺血性卒中症状、影像学表现逐渐加重、病情迅速恶化时,需警惕IVLBCL可能。