【骨麻征途】耻骨下闭孔神经阻滞可减少髋关节镜术后阿片类药物消耗量:一项三盲、随机、安慰剂对照试验

时间:2025-09-12 12:13:09 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要

背景 髋关节镜手术会在术后监护室(PACU)的最初几小时内引起剧烈疼痛。这可能是由于术中牵拉髋关节囊所致。缓解疼痛需要大剂量阿片类药物,这可能延长恢复时间并可能导致阿片类药物相关不良事件。

髋关节囊的大多数伤害性感受器位于前部。闭孔神经支配髋关节囊的前内侧部分。我们假设使用15 mL 布比卡因(5 mg/mL)加肾上腺素(5 µg/mL)进行耻骨下闭孔神经阻滞可以减少髋关节镜术后的阿片类药物消耗。

方法 40名日间髋关节镜手术患者被纳入这项随机、三盲对照试验。所有患者被分配接受术前活性或安慰剂耻骨下闭孔神经阻滞。主要结局是术后在麻醉后监护室(PACU)最初3小时内的阿片类药物消耗量。次要结局包括疼痛、恶心和髋内收肌肌力。

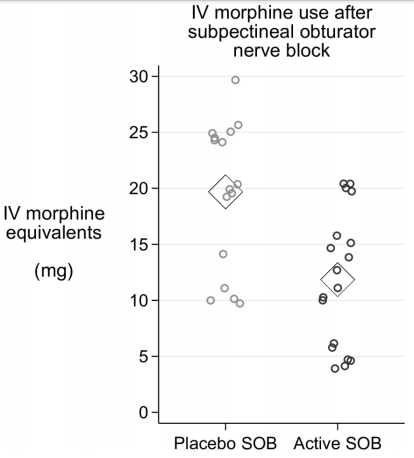

结果 34名患者被纳入主要结局分析。耻骨下闭孔神经阻滞组的静脉吗啡等效消耗量平均为11.9 mg,而安慰剂组为19.7 mg(p<0.001)。活性组的髋内收肌肌力显著降低。在次要结局方面未观察到其他组间差异。

结论 我们发现接受活性耻骨下闭孔神经阻滞的患者阿片类药物消耗量显著减少。在这项随机、三盲试验中,接受耻骨下闭孔神经阻滞的患者在术后最初疼痛的3小时内,静脉吗啡等效消耗量减少了40%。

试验注册号EudraCT 数据库 2021-006575-42。

1 引言

髋关节镜的适应症主要是切除导致股骨髋臼撞击症(FAI) 的骨关节炎性骨赘,从而推迟髋关节置换术的需要。

髋关节镜是一种快速通道门诊手术,但术后疼痛会导致患者不满意、术后镇痛药需求增加以及住院。根据我们的临床经验,髋关节镜术后最初3小时的中至重度疼痛和高阿片类药物消耗会妨碍行走并延迟出院回家。

髋关节镜手术期间,会对腿部施加强力牵引,将股骨头从髋臼中拉出,暂时分离关节面,这有助于手术操作,但也会在术后最初几小时引起中至重度疼痛。

股神经阻滞会因股四头肌麻痹增加跌倒风险。然而,通过选择性阻滞支配髋关节的股神经感觉纤维,髂腰肌平面阻滞可使髋关节镜术后阿片类药物消耗减少50%以上。伤害性感受器主要位于髋关节囊前部,由股神经、闭孔神经和可能存在的副闭孔神经支配。因此,髋关节镜术中牵拉关节囊后的残余疼痛很可能由闭孔神经和副闭孔神经传递。

一项测试耻骨下闭孔神经阻滞的尸研证实了注射剂有效扩散至支配髋关节囊的闭孔神经分支。

2 材料与方法

试验于2022年10月27日(纳入首例患者)至2023年11月17日在丹麦Horsens地区医院进行。纳入了40名计划接受髋关节镜手术的患者。研究于2021年12月15日在EudraCT数据库注册(2021-006575-42)。试验由奥尔堡和奥胡斯大学医院的药物临床试验质量管理规范(GCP)部门监查。所有受试者在入组前均签署书面知情同意书。本研究是在我们关于髂腰肌平面阻滞对髋关节镜术后阿片类药物消耗影响的研究数据揭盲和分析之前启动的。

人群

纳入标准:股骨髋臼撞击症(FAI)、初次髋关节镜手术、使用丙泊酚和瑞芬太尼的全身体麻、年龄≥18岁、知情同意。排除标准:无法合作、无法理解和/或说丹麦语、对布比卡因或肾上腺素过敏、对吗啡和羟考酮不耐受、因慢性疼痛每日使用超过一剂阿片类药物、使用阿片类拮抗剂、抗精神病药或抗癫痫药、酗酒/吸毒史、既往髋部手术史、妊娠。

随机化与盲法

本研究设计为随机、三盲、优效性试验。患者按1:1分配至两组,接受活性或安慰剂耻骨下闭孔神经阻滞。活性阻滞剂为15 mL 布比卡因 5 mg/mL 加肾上腺素 5 μg/mL,安慰剂为15 mL 生理盐水 9 mg/mL。使用REDCap(研究电子数据采集系统)作为数据采集系统并进行区组(4, 6或8)在线随机化。两名经过方案(PP)培训的重症监护护士执行随机化和研究药物的双重核对。这些护士在医院其他部门工作,不参与研究的其他环节。数据分析在分配揭盲前进行。

麻醉

全身麻醉前口服对乙酰氨基酚1000 mg和布洛芬400 mg。全身麻醉使用丙泊酚和瑞芬太尼诱导和维持。瑞芬太尼是术中唯一的阿片类药物。除一名患者行气管插管外,其余均使用喉罩管理气道。所有患者均接受静脉注射氟哌利多0.625 mg、昂丹司琼4 mg和地塞米松8 mg预防恶心呕吐。

耻骨下闭孔神经阻滞

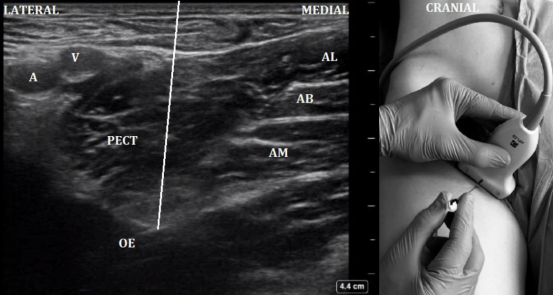

耻骨下闭孔神经阻滞的目标是耻骨肌和闭孔外肌之间的筋膜平面(图1)。由主要研究者(CI)在全身麻醉后、手术前,在超声引导下(使用15–6 MHz线阵探头和22G、80 mm SonoTAP针)进行。

所有神经阻滞操作均录像并存储在医院的电子医学影像存储系统中。^1313所有录像在揭盲前均由一位区域麻醉专家(TFB)审查。如果录像未记录到注射剂在耻骨下间隙正确扩散,则将该患者从数据分析中排除。

手术

手术由一位外科医生(BL)完成。患者取仰卧位,髋关节内旋。使用会阴柱辅助牵引患肢。关节镜入口处(最多两个)使用5 mL 布比卡因 2.5 mg/mL 加肾上腺素 5 μg/mL 浸润。

结局指标

一项预试验表明,在PACU停留至符合出院回家标准的中位时间为3小时。因此,本试验的随访时间定为3小时。

主要结局是PACU最初3小时内的静脉吗啡等效消耗量。

次要结局包括:(1)到达PACU时及之后每30分钟测量一次静息时和髋关节屈曲45°时的数字评分法(NRS)疼痛评分(0-10分,0为“无痛”,10为“最痛”),持续3小时;(2)比较阻滞前与术后(出院回家时)的内收肌肌力的相对差异(分子为术后肌力减去术前肌力,分母为术前肌力);(3)PACU停留时间(从到达PACU至达到丹麦麻醉与重症监护医学会标准的出院准备就绪时间;(4)术后恶心呕吐(PONV)评分;(5)呕吐频率;(6)止吐药消耗量;(7)患者满意度。

同时报告术中髋关节牵引时间(从开始牵引到结束牵引)、麻醉时间(从麻醉诱导到气道装置移除)以及术中丙泊酚和瑞芬太尼的消耗量作为患者特征。

结局评估

所有患者术前均接受NRS评分、患者自控镇痛(PCA)泵和当NRS评分超过3分时静脉注射5 mg吗啡的剂量教育。PCA泵设置如下:无背景输注,5 mg单次剂量,20分钟锁定时间,15 mg最大小时剂量。若疼痛控制不足,主要研究者可评估患者后绕过PCA设置,额外给予5 mg静脉推注。数据电子存储并在患者出院回家后传输至REDCap。若已知对吗啡不耐受,则改用5 mg静脉羟考酮(相当于6.67 mg静脉吗啡)。要求患者从到达PACU时起,每30分钟评估一次静息时和主动屈髋45°时的NRS疼痛评分(0-10分)。PACU护士均按方案(PP)培训。报告的NRS评分记录在PACU患者文件中。

基线髋内收肌最大自主等长收缩力(牛顿)由主要研究者在阻滞前测试。在出院回家前由PACU护士重新评估。肌力数据由主要研究者和PACU护士通过不同的权限直接记录在安全的在线数据库系统REDCap中。

髋内收肌肌力测试采用仰卧位,从腹股沟到脚部放置一个楔形垫。在楔形垫和肢体之间、内踝近端5 cm处放置测力计。患者根据预录的音频指令进行三次连续的最大髋内收肌收缩,每次持续5秒,间隔30秒。三次测试中的最大值用于统计分析。

每30分钟用言语量表(无、轻度、中度、重度)评估PONV。中度和重度PONV主要使用昂丹司琼2 mg静脉注射(30分钟后可重复,最大4 mg)治疗,其次使用氟哌利多0.625 mg静脉注射。出院回家前,患者满意度用NRS评分(0-10分)评估。PACU护士将PONV评分、呕吐事件、PONV治疗、停留时间和患者满意度记录在PACU患者文件中。

患者在3小时随访后,若符合丹麦标准(清醒、SpO2>97%、呼吸频率10-20次/分、心率50-100次/分、收缩压>100 mm Hg、NRS疼痛评分≤3、无或轻度恶心)即可出院回家。若提前达到出院标准,记录时间,但患者仍需按方案(PP)完成3小时随访。

主要研究者将所有术中数据(髋牵引时间、麻醉时间、丙泊酚和瑞芬太尼消耗量)记录在麻醉文件中,并传输至REDCap。

样本量计算与统计分析

一项非盲预试验(n=15)表明,因FAI接受髋关节镜手术的患者,术后最初三小时静脉吗啡消耗量均值(SD)在接受与未接受耻骨下闭孔神经阻滞时分别为17(12)mg 和 30(12)mg。为检测出具有统计学意义的差异,在5%显著性水平和90%把握度下,至少需要34名患者(www.sealedenvelope.com)。最终纳入40名患者以考虑脱落和排除情况。

通过分位数-分位数图评估分布的正态性。连续、正态分布数据以均值(SD)表示,组间方差相等时采用Student t检验分析组间差异。有序数据以中位数和IQR表示。连续非正态分布数据和有序数据的组间差异采用Mann-Whitney检验分析(STATA V.18.0)。

3 结果

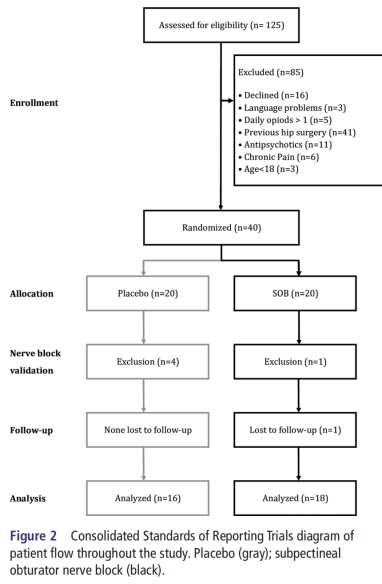

共纳入40名患者(图2)。5名患者通过录像评估注射剂在耻骨下间隙扩散的充分性后被排除(分配设盲)。1名患者因关节囊外钙化阻碍手术入路而被排除。4名患者因既往对吗啡有不良反应而使用羟考酮。

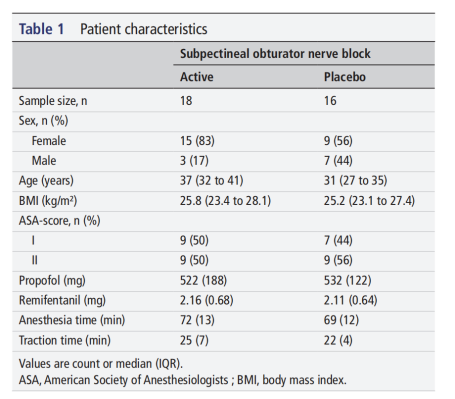

未观察到组间人口统计学差异(表1)。

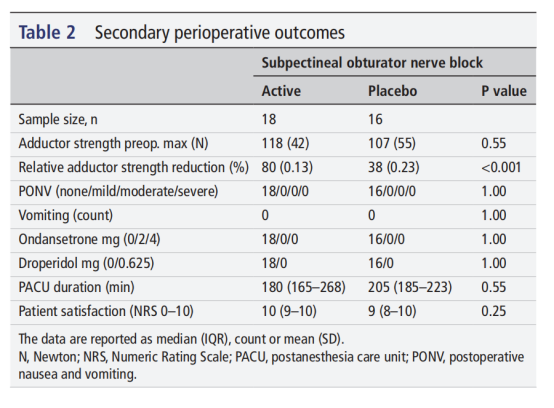

次要围术期结局报告见表2。

主要结局

术后最初三小时,活性耻骨下闭孔神经阻滞组与安慰剂组的静脉吗啡等效消耗量分别为11.9 mg (5.8) 和 19.7 mg (6.7) (p<0.001)(图3)。组间平均差异为7.8 mg (3.5–12.2)(40%),相当于口服吗啡等效量减少23.4 mg。

次要结局

组间髋内收肌肌力差异具有统计学意义。在3小时随访期间未观察到组间疼痛NRS评分差异(图4)。任何其他次要结局均未观察到组间差异(表2)。3小时随访期间未发生不良事件,包括跌倒。

4 讨论

这是首个评估耻骨下闭孔神经阻滞对髋关节镜术后阿片类药物消耗影响的随机临床试验。静脉吗啡消耗量减少7.8 mg (3.5–12.2) 相当于术后最初三小时口服吗啡减少23.4 mg。

我们最近证明了髂腰肌平面阻滞可使髋关节镜术后最初3小时阿片类药物消耗减少50%。

髂腰肌平面阻滞和PENG阻滞都涉及在髂腰肌深面的筋膜间隙注射局部麻醉药,但均不会使注射剂扩散至闭孔神经。因此,联合使用髂腰肌下和耻骨下注射用于髋关节镜术后镇痛可能是相关的。

两项随机对照试验显示耻骨下闭孔神经阻滞在全髋关节置换术后无镇痛效果。髋关节镜与全髋关节置换术的不同之处在于术中会对髋关节囊进行强力牵引——推测这会导致术后疼痛。因此,耻骨下闭孔神经阻滞在髋关节镜术后有效的疼痛缓解并不转化为对全髋关节置换术后疼痛的任何效果。

未观察到组间疼痛评分差异。然而,安慰剂组需要比活性组多消耗40%的吗啡才能达到满意的疼痛控制。

可以推测,与神经阻滞相比,关节腔内注射可能为麻醉关节囊伤害性感受器提供更直接的操作方法。然而,先前一项研究比较了关节腔内注射与股神经阻滞对髋关节镜术后疼痛的影响。股神经阻滞导致术后疼痛评分显著降低。股神经阻滞的问题在于神经阻滞期间患者跌倒频率更高和行走延迟。选择性麻醉支配髋关节的股神经感觉纤维不会增加跌倒风险。 在本研究中,我们证明选择性闭孔神经阻滞同样有助于减少髋关节镜术后的阿片类药物消耗。

本研究存在一些局限性。首先,3小时的随访是一个局限,可能引起对神经阻滞期间累积阿片类药物消耗量的担忧。选择3小时是基于感兴趣的结局。根据我们的临床经验,髋关节镜术后最初3小时是中至重度术后疼痛的典型持续时间。相应地,两组患者在出院回家时NRS疼痛评分均≤3(图4)。我们认为,了解选择性阻滞闭孔神经可在髋关节镜术后关键的3小时内减少40%(相当于23.4 mg口服吗啡)的阿片类药物消耗具有临床意义。从学术角度了解闭孔神经在髋关节的伤害性感受器在髋关节镜术后疼痛中起重要作用——与全髋关节置换术后疼痛相反——也很有趣。

其次,除非盲态录像明确显示注射剂在目标耻骨下间隙可见且准确的扩散,否则39名患者中有5名被排除。这是对扩散充分性的严格标准,一些被排除的操作可能在临床上是成功的,但未在录像屏幕上转化为清晰可见的准确扩散。因此,排除不能等同于失败。39例中有5例在意向性治疗(ITT)分析中算作较高的失败率。在设计临床试验时,选择ITT还是PP分析取决于多种因素。如果试验目的是评估治疗在现实世界中的有效性(无论依从性或方案偏离情况),则首选ITT。然而,本研究是一项“概念验证”研究,因此设计并执行了PP分析。我们旨在评估与安慰剂神经阻滞相比,准确执行的耻骨下闭孔神经阻滞是否会减少髋关节镜术后的阿片类药物消耗。

为清晰起见,我们对入组的39名患者进行了事后ITT分析。结果显示,活性组与安慰剂组的静脉吗啡消耗量均值(SD)分别为12.3 mg (5.9) 和 19.5 mg (8.3) (p=0.004)。主要结局在PP和ITT分析之间的差异很小(7.8 mg vs 7.2 mg),这一事实支持了研究结果的稳健性。这种微小变异表明,无论采用何种分析方法,治疗的总体效果是一致的,表明排除并未引入显著偏倚。

第三,本研究样本量是专门为评估耻骨下闭孔神经阻滞是否会减少髋关节镜术后最初3小时阿片类药物消耗而计算的。然而,其样本量不足以评估阿片类药物相关不良反应的频率和影响。满意的术后疼痛控制通常需要大剂量阿片类药物,本试验也证实了这一点:安慰剂组术后最初3小时静脉吗啡消耗量均值(SD)为19.7 mg (6.7)。均值19.7 mg静脉吗啡相当于59.1 mg口服吗啡。临床问题在于,控制术后最初三小时疼痛所需的相对较高的阿片类药物消耗会产生频繁的阿片类药物不良反应。高频率的阿片类药物相关不良反应对患者满意度、护理工时、快速通道行走和出院回家具有众所周知的负面影响。

第四,样本量计算表明,需要34名患者(每组17名)才能检测到具有统计学意义的组间差异。但只有16名患者被分配至安慰剂阻滞组。尽管如此,由于先验效能计算高估了方差,耻骨下神经阻滞活性组与安慰剂组相比吗啡消耗量减少40%的结果具有高度显著性(p<0.001)。

第五,耻骨下闭孔神经阻滞并非选择性感觉神经阻滞,因为它会降低髋关节内收能力。活性组髋内收肌肌力下降了80%,而安慰剂组下降了38%。然而,在本研究中,这并未导致临床上显著的行走或步态障碍,也未增加跌倒风险。本研究的一个局限性是未按方案(PP)评估耻骨下闭孔神经阻滞术后的行走能力。然而,我们之前发表的研究结果表明,与未接受该阻滞的术后对照组相比,计时起走测试(Timed-Up-and-Go)时间不受耻骨下闭孔神经阻滞的影响。

展望未来,通过联合两种神经阻滞,有可能将髋关节镜作为一种快速通道门诊手术来实施,实现有效无痛、无阿片类药物的行走和出院回家。需要进一步的研究来证实这一观点。

总之,与安慰剂相比,活性耻骨下闭孔神经阻滞可使术后最初三小时的静脉阿片类药物消耗量减少约40%。

骨麻征途 点评

该研究是一项方法学严谨、设计出色的随机对照试验,为髋关节镜术后多模式镇痛提供了重要的高级别循证医学证据。其核心价值在于精准地探讨了闭孔神经阻滞在管理特定手术源性疼痛中的作用。研究设计上的“三盲”、使用超声引导并辅以视频记录由专家审核以确保阻滞技术的准确性,极大地减少了偏倚,增强了结果的可信度。研究发现耻骨下神经阻滞活性组阿片类药物消耗量显著降低40%,这一结果不仅具有统计学意义,更具重要的临床意义,因为它直接关联到减少阿片类药物相关不良反应的风险,如恶心、呕吐、嗜睡等,从而可能促进患者更快速地康复和出院,契合了加速康复外科(ERAS)的理念。

然而,该研究也揭示了几个关键点:

首先,虽然疼痛评分在两组间无差异,但安慰剂组需要消耗更多阿片类药物才能达到同等镇痛效果,这凸显了该阻滞在优化镇痛方案中的价值,而非完全替代其他镇痛手段。

其次,阻滞导致内收肌肌力显著减弱,明确表明这是一种感觉-运动混合阻滞,而非选择性感觉阻滞,这提示需权衡其镇痛获益与潜在的肌力下降风险,尽管本研究未观察到跌倒事件。

最后,研究的随访时间限定在术后3小时,虽然这抓住了疼痛最剧烈的阶段,但无法说明该阻滞对更长期疼痛控制及阿片总消耗量的影响。

综上所述,此项研究强有力地证实了耻骨下闭孔神经阻滞是髋关节镜术后早期高效镇痛策略的重要组成部分;未来的研究方向应聚焦于探索将其与髂腰肌平面阻滞等选择性感觉阻滞相结合,以构建一个既能覆盖髋关节前囊更全面神经支配、又能最大限度保留运动功能的“最优”镇痛方案,从而真正实现无痛、早下地、早出院的理想门诊手术目标。