TFE3重排检测助力“误诊”为「上皮样血管平滑肌脂肪瘤/PEComa」的「TFE3重排PEComa样肾脏肿瘤」诊断

时间:2025-09-01 12:10:42 热度:37.1℃ 作者:网络

TFE3重排的血管周上皮样细胞肿瘤(PEComa)样肿瘤是一种新近被认识的间叶性肿瘤,具有黑素细胞免疫表型和TFE3基因重排,但常缺乏平滑肌分化。本文报告一例肾脏TFE3重排PEComa样肿瘤,以拓展其临床病理特征和生物学行为的认识。一名 22 岁女性因左侧腰痛 20 余天就诊。腹部计算机断层扫描(CT)显示左肾上极有一不均质肿块。患者接受了保留肾单位的肾肿瘤切除术。组织学检查显示癌样形态,特征为大的嗜酸性细胞巢,核仁明显,伴有丰富的毛细血管网。免疫组织化学显示HMB45、melan-A和组织蛋白酶K阳性,局灶性SMA反应,Pan-CK和PAX8阴性,初步诊断为上皮样血管平滑肌脂肪瘤/PEComa。术后 17 个月,患者出现快速复发和多发转移。CT引导下穿刺活检显示相似的组织学和免疫组织化学特征,但有丝分裂活性增加和坏死。随后的TFE3免疫组织化学和荧光原位杂交证实TFE3基因重排,修正诊断为TFE3重排PEComa样肿瘤。本病例加深了临床对TFE3重排PEComa样肿瘤的理解,尤其是其形态学谱系和侵袭性行为,这对诊断和预后预测具有重要价值。

背 景

TFE3重排的血管周上皮样细胞肿瘤(PEComa)样肿瘤,又称为色素性Xp11肿瘤,是一种新近被认识的间叶性肿瘤,其特征为黑素细胞免疫表型和TFE3基因重排。然而,与同时表达黑素细胞标志物和平滑肌标志物的传统PEComa不同,该肿瘤常缺乏平滑肌分化。由于其罕见性,在临床实践中易被误诊。需要更多研究来阐明这种罕见肿瘤的临床病理特征和生物学行为。本研究报告一例肾脏TFE3重排PEComa样肿瘤,表现为癌样形态学模式和快速进展。

病 例

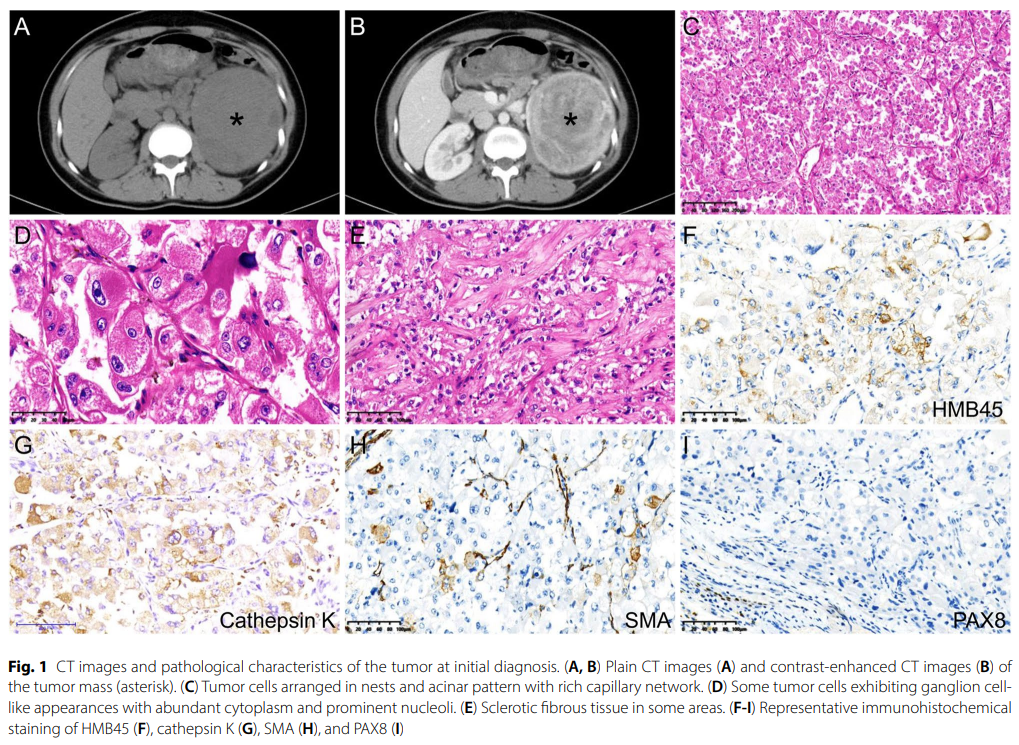

患者女,22 岁,因左侧腰痛 20 余天就诊。患者无肉眼血尿、尿频、尿急、尿痛或尿路疼痛病史。腹部计算机断层扫描(CT)显示左肾上极有一个 120×100 mm的肿块,密度不均,伴有钙化、囊性变、坏死,与邻近肾实质边界不清(图1A-B)。患者接受了保留肾单位的肾肿瘤切除术。大体观察,肿块大小为 120×90×60 mm,切面呈灰棕色至白色,局灶性坏死和出血。组织学检查显示,肿块大部分区域与邻近肾实质分界清楚,仅局灶区域边界不清。肿块呈癌样形态(图1C-D)。肿瘤细胞主要排列成巢状和腺泡状,其间穿插丰富的毛细血管网(图1C)。这些细胞为圆形或多边形上皮样细胞,胞质丰富,呈嗜酸性或透亮,细胞核圆形,核仁明显,类似神经节细胞(图1D)。核分裂象罕见,局灶可见坏死和出血。肿瘤部分区域可见硬化性纤维组织,该区域的肿瘤细胞排列成条索状或小梁状(图1E)。免疫组织化学显示,大多数肿瘤细胞HMB45(图1F)、melan-A和组织蛋白酶K(图1G)阳性。SMA局灶阳性(图1H)。Pan-CK、PAX8(图1I)、SF1、突触素和嗜铬粒素A均为阴性。Ki-67增殖指数小于 1%。因此,该肿瘤被诊断为上皮样血管平滑肌脂肪瘤/PEComa。

▲图1 初诊时肿瘤的CT图像和病理特征

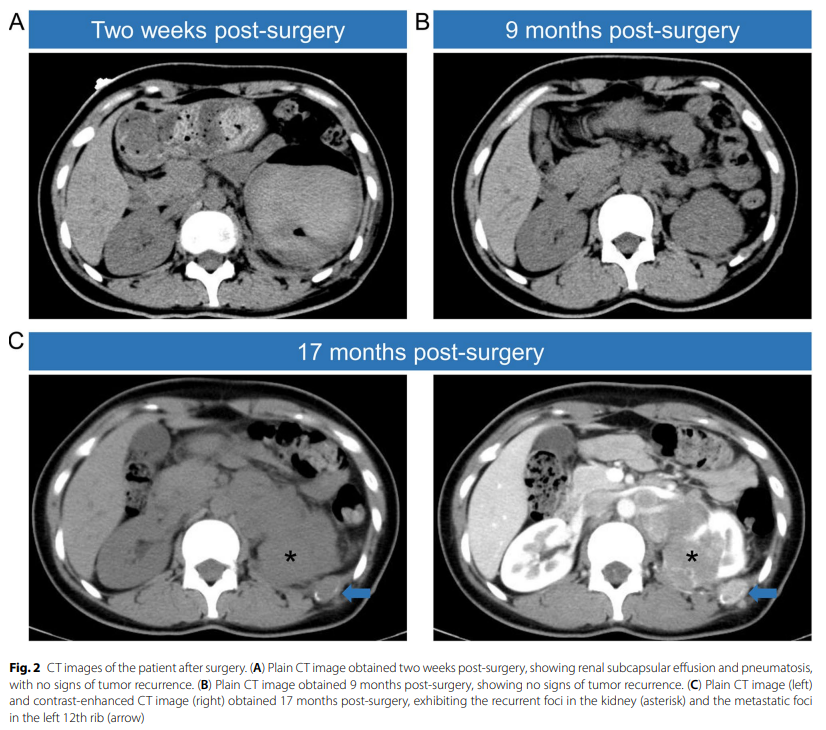

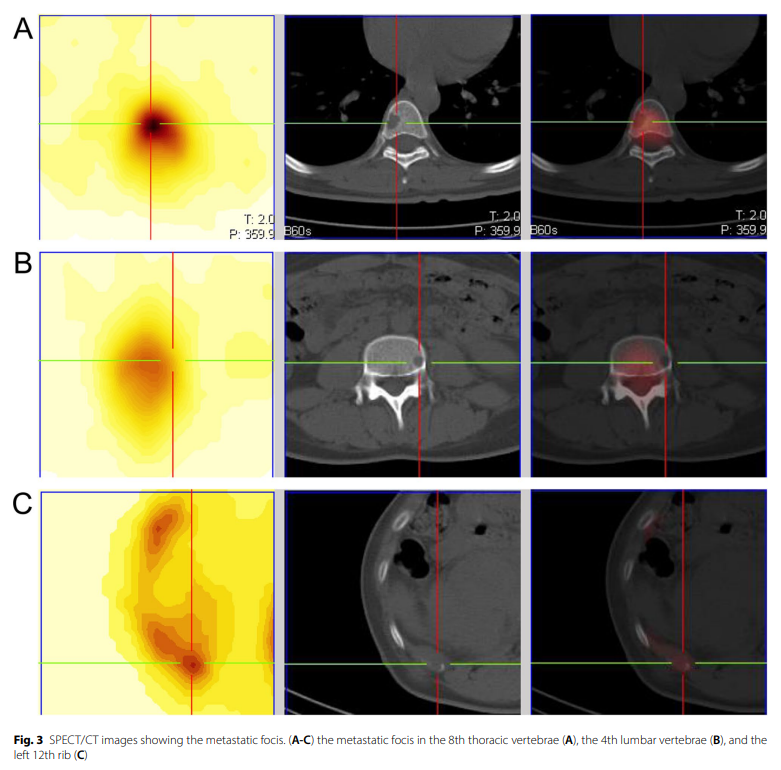

术后 9 个月,胸腹部CT扫描未见异常(图2B)。术后 13 个月,患者左侧腰痛复发,发现左腰下部有一个直径约 30 mm的肿块。由于疼痛可自行缓解,患者未到医院进行临床检查或治疗。术后 17 个月,患者因左侧腰痛加重入院。胸腹部CT扫描显示左肾有一个 38×41 mm的软组织密度肿块,强化不均(图2C)。还显示左肾周围多个软组织密度结节,以及第 8 胸椎、第 4 腰椎和左侧第 12 肋骨的骨破坏(图2C)。SPECT/CT进一步证实了原发灶和转移灶的这些影像学表现(图3A-C)。

▲图2 术后CT影像

▲图3 SPECT/CT图像显示存在转移灶

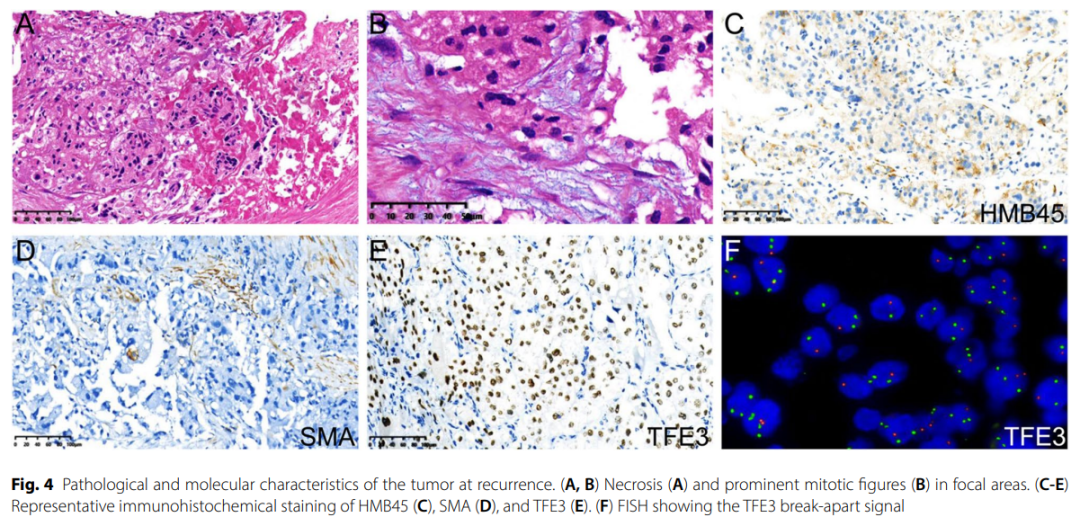

鉴于肿瘤进展迅速,召开了多学科团队会诊。会诊结果认为其侵袭性过高,偏离了典型血管平滑肌脂肪瘤的特征,故进行CT引导下穿刺活检。组织学和免疫组织化学特征与首次病理检查相似(图4A-D)。然而,与首次检查相比,本次病理检查中坏死(图4A)和核分裂象(图4B)明显。对标本进行TFE3染色,随后在肿瘤细胞中检测到阳性表达(图4E)。荧光原位杂交(FISH)证实存在TFE3基因重排(图4F)。因此,诊断修正为TFE3重排PEComa样肿瘤。明确诊断后,患者前往另一家医院进一步诊治。患者接受了依维莫司 10 mg/日治疗 3 个月,期间病情相对稳定(该期间的影像学资料不可用)。然而,由于经济原因,患者停止了依维莫司治疗。停药后疾病进展,患者在停用依维莫司治疗 7 个月后(术后 27 个月)死亡。

▲图4 复发时的病理和分子特征

讨 论

PEComa是一种间叶性肿瘤,其特征为黑素细胞和平滑肌标志物表达,常与TSC1或TSC2基因失活相关。近年来,已发现一小部分PEComa存在TFE3基因重排。该亚型有多种命名,包括“Xp11易位PEComa”、“色素性Xp11易位肾癌”、“伴黑素细胞分化的Xp11肿瘤”和“黑素性Xp11肿瘤”。与传统PEComa相比,该亚型常缺乏平滑肌分化和TSC1/TSC2失活。此外,其基因表达特征与传统PEComa不同,但与腺泡状软组织肉瘤相似。这些发现表明其代表一个独特的实体。Wang等人提出用“黑素性Xp11肿瘤”命名该实体,而Argani等人则建议使用“TFE3重排PEComa样肿瘤”。

TFE3重排PEComa样肿瘤是一种罕见肿瘤,文献报道不足 100 例。可发生于任何年龄,中位年龄 28-38 岁,更常见于女性。该肿瘤可发生于肾脏及多种肾外器官,包括膀胱、输尿管、前列腺、子宫、肺、胃、结肠、胰腺、皮肤和骨。组织学上,肿瘤细胞通常呈上皮样形态,胞质丰富、嗜酸性或透亮,细胞核圆形、核仁明显。细胞主要排列成巢状和腺泡状,其间穿插丰富的毛细血管网。本病例显示,肿瘤小部分区域在硬化区呈条索状或小梁状排列,拓展了TFE3重排PEComa样肿瘤的形态学谱系。黑素色素可缺失或存在于某些肿瘤细胞中。然而,黑素性TFE3重排PEComa样肿瘤的某些临床病理特征可能与其非黑素性对应物不同。免疫组织化学显示,肿瘤细胞表达黑素细胞标志物(HMB45、MelanA等)、TFE3和组织蛋白酶K。平滑肌标志物如SMA常阴性或有时局灶阳性。上皮标志物如Pan-CK和肾源性标志物如PAX8均持续阴性。由于TFE3重排PEComa样肿瘤罕见,临床实践中易被误诊。本病例在首次病理检查时未考虑TFE3重排PEComa样肿瘤,仅在肿瘤快速进展后,后续病理评估中对标本进行TFE3染色,才确诊为TFE3重排PEComa样肿瘤。

TFE3重排PEComa样肿瘤也称为“色素性Xp11肿瘤”。值得注意的是,“色素性Xp11肿瘤”与“Xp11易位肾细胞癌”命名相似,可能造成混淆。两者均存在TFE3基因重排,但前者为不表达上皮标志物的间叶性肿瘤,而后者为表达上皮标志物(如Pan-CK)和肾源性标志物(如PAX8)的肾源性肿瘤。

TFE3重排PEComa样肿瘤与腺泡状软组织肉瘤有许多相似病理特征。两种肿瘤形态相似,均呈实性巢状或腺泡状结构,免疫表型相似,TFE3和组织蛋白酶K阳性,PAX8阴性。此外,两者均存在TFE3基因重排,预后不良。一个显著区别是,TFE3重排PEComa样肿瘤常表达黑素细胞标志物,而腺泡状软组织肉瘤通常缺乏此类表达。

与传统PEComa相比,TFE3重排PEComa样肿瘤侵袭性更强,确诊患者的 5 年总生存率为 47.6%。然而,预后因素报告的不一致性可能降低其准确预后预测的效用。Argani等人报告,肿瘤超过 50 mm、存在坏死和核分裂象 ≥2/10 HPF与不良结局相关。Wang等人报告,肾外受累、浸润性生长模式、核多形性、核分裂象 ≥2/50 HPF、坏死和淋巴血管侵犯与不良预后相关。部分病例即使缺乏侵袭性特征仍可能进展。因此,无论其形态学特征如何,长期随访对于监测疾病进展至关重要。

目前,TFE3重排PEComa样肿瘤尚无确立的标准治疗方案。鉴于其侵袭性,建议患者接受根治性手术。由于TFE3可上调RagD表达,从而激活mTOR通路,抑制该通路可能为这些患者提供治疗获益。Purwar等人报告 1 例患者接受化疗联合mTOR抑制剂依维莫司治疗,6 个月内达到完全缓解。Zhang等人报告 1 例患者最初接受抗VEGFR TKI阿帕替尼治疗,15 个月后疾病进展。进展后改用mTOR抑制剂依维莫司,症状缓解,但 15 个月后肿瘤再次进展。本病例中,患者接受依维莫司治疗期间病情稳定。值得注意的是,已有报告显示TFE3重排PEComa样肿瘤对mTOR抑制剂无反应。调整mTOR抑制剂的类型或剂量是否会影响TFE3重排PEComa样肿瘤的结局,仍需进一步探索。

实体瘤1560基因融合RNA检测(NGS方法学),可检测包括TFE3融合在内的超过1560种已知融合和数百个基因相关的未知融合;TFE3(Xp11.2)基因断裂(FISH方法学),可辅助TFE3重排肾细胞癌的诊断、评估预后和指导治疗。

参考文献:

Chen ZJ, Cai J, Li L, Ji J, Yan XC, Bian XW, Cao MF, Duan GJ. TFE3-rearranged PEComa-like neoplasm of the kidney with carcinoma-like morphology and rapid progression: a case report. World J Surg Oncol. 2025 May 29;23(1):206. doi: 10.1186/s12957-025-03864-5. PMID: 40442772; PMCID: PMC12121297.