JAHA 西苑医院刘玥团队提出心肌梗死的肝源机制—代谢相关脂肪性肝病新视角

时间:2025-09-02 12:10:06 热度:37.1℃ 作者:网络

随着现代饮食结构的变迁,代谢相关脂肪性肝病(MAFLD)已发展成为影响全球数亿人健康的重大公共卫生挑战。研究表明,MAFLD与致命性心血管事件发生及进展密切相关,MAFLD患者的心血管风险独立于传统危险因素,心肌梗死(MI)已成为MAFLD患者的首要死因。

近日,中国中医科学院西苑医院(国家中医心血管病临床医学研究中心)、西苑医院苏州医院心血管中心刘玥团队在心血管领域知名学术期刊Journal of the American Heart Association (JAHA)发表题为“The Hepatic Mechanisms of Myocardial Infarction: A New Perspective in Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease”的综述文章,首次从MAFLD角度系统阐释MI的肝源机制,提出了“心-肝轴”作为创新视角,为心血管疾病的跨器官防治开辟新路径。

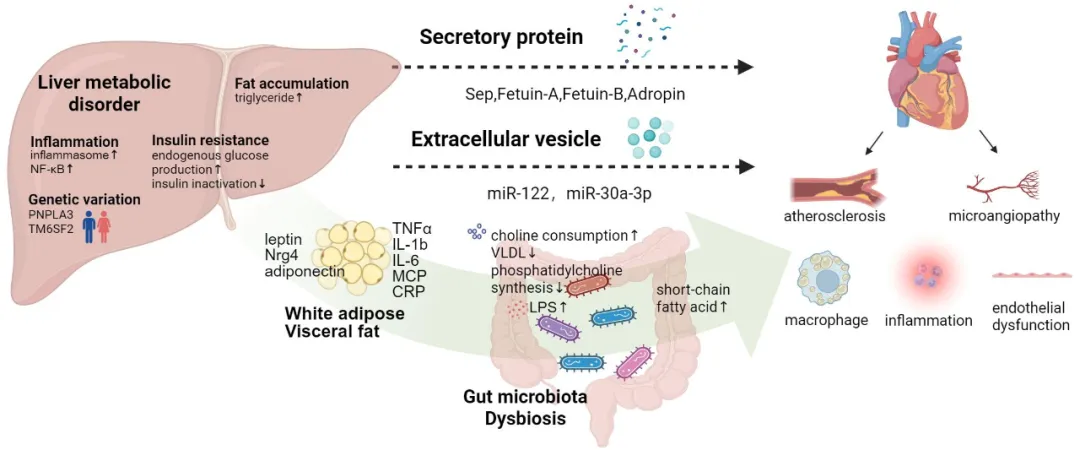

文章首次整合代谢稳态失衡、跨器官对话和遗传因素,突破传统心血管风险框架,聚焦肝脏在MI发病中的核心作用。MAFLD不仅加剧胰岛素抵抗和代谢失衡,还通过多途径促进MI发展(图1)。

图1. MAFLD导致心血管疾病发生的病理机制

代谢稳态失衡:MAFLD推动MI的核心桥梁

●心脏与肝脏“直接对话”:系统总结目前的心-肝跨器官对话机制研究进展。MI后IL-6/STAT3信号抑制肝脏盐皮质激素受体(MR),上调成纤维细胞生长因子21 (FGF21),FGF21通过激活Nrf1和ERK1/2-p38 MAPK-AMPK通路,减轻心肌炎症和氧化应激,以内分泌途径促进心脏修复。脂肪肝细胞分泌的细胞外囊泡通过miR-30a3p/ABCA1通路抑制巨噬细胞胆固醇逆转运,加剧泡沫细胞形成和AS进展。

●肝脏蛋白质代谢的关键作用:从单纯脂肪肝到肝纤维化,从动脉粥样硬化到心肌梗死,肝脏合成的多种蛋白独立影响MI进程,硒蛋白P (SeP)抑制血管新生并加重缺血再灌注损伤,而Adropin蛋白通过AMPK信号抑制血管平滑肌增殖,减轻AS。反之,胎球蛋白B (Fetuin-B)水平升高则抑制心脏胰岛素信号,加剧心脏损伤。

●外周脂肪与全身炎症:MAFLD诱导的系统性炎症异常激活外周脂肪细胞,加重代谢紊乱并分泌促炎因子,直接损伤心肌,加速动脉粥样硬化(AS)。

肠道菌群与遗传因素:MAFLD-MI关联的双刃剑

肠道菌群失调是MAFLD与MI共享的风险枢纽,遗传与性别因素同样值得关注。

●菌群代谢物失调:MAFLD患者肠道短链脂肪酸(SCFAs)减少和氧化三甲胺(TMAO)升高破坏肠屏障,诱发全身炎症,直接促进AS和MI。临床大样本分析揭示,MAFLD的“心脏代谢亚型”以特定菌群代谢物浓度升高为特征。菌群代谢物(如氧化三甲胺和苯乙酰谷氨酰胺)被确定为MI独立风险因子,突显肠道-肝脏-心脏轴的临床相关性。

●遗传与性别差异:PNPLA3 I148M基因变异虽增加MAFLD风险,却因降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)而发挥心脏保护作用;雌激素通过ERα调控PNPLA3表达,绝经后女性MAFLD风险显著上升,凸显性别特异性机制。

协同干预:肝心同治的临床转化价值

纠正代谢紊乱可同时改善MAFLD和MI,积极推动多靶点干预与精准诊疗,形成“肝心共益”防治策略。

●新药研发有突破:美国FDA于2024年批准上市的甲状腺激素受体β激动剂Resmetirom通过肝靶向机制改善肝脏组织学、减少脂肪和纤维化和调节血脂,发挥多重临床效应,实现“肝心共护”;他汀类药物改善MAFLD患者血脂和肝功能,但长期肝代谢负担需权衡;PCSK9抑制剂降低残余心血管风险,但需更多随机试验验证其在MAFLD中的安全性。

●降糖药物的双重获益:GLP-1受体激动剂通过调节脂肪酸氧化和NLRP3炎性体,降低MI风险;SGLT-2抑制剂抑制心肌纤维化并改善肝损伤;DPP-4抑制剂显著降低MI发生率和全因死亡风险,通过抑制氧化应激和炎症过程改善MAFLD。

●营养与中药干预:ω-3多不饱和脂肪酸和Saskatoon berries通过调节菌群SCFAs,降低炎症和总胆固醇,逆转肝脂肪积累。中药提取物水蛭素通过激活Akt信号减轻肝脂肪变和心肌肥厚;含佛手柑提取物的营养剂能够改善血管内皮功能,为早期干预提供支持。

结论与展望:从肝源机制到精准防治

MAFLD与心血管疾病的代谢关联虽受关注,但从肝脏角度探索MI机制仍属前沿探索性研究。本综述创新性地将MAFLD定位为MI的独立驱动因子,揭示心-肝直接通信机制,超越传统代谢框架。未来借助人工智能和机器学习,建立资源共享的MAFLD动态队列研究大数据平台,积极推动心血管疾病的早期分层防治。临床意义在于倡导多学科干预:结合靶向药物、饮食调控和遗传风险评估,可显著降低CVD发病率和死亡率。未来需深化跨器官机制研究,推动精准医疗在代谢性心血管疾病中的应用。

中国中医科学院西苑医院(国家中医心血管病临床医学研究中心)在读博士生崔京为本文第一作者,刘玥主任医师为独立通讯作者,该研究得到中国中医科学院卓越青年科技人才培养专项、西苑医院中医药领军人才及青年岐黄学者培养项目资助。