南邮赵强团队《Angew. Chem.》:研发新型AIO型Cu(I)基闪烁体,为低剂量3D X射线成像开辟新路径

时间:2025-09-03 12:13:55 热度:37.1℃ 作者:网络

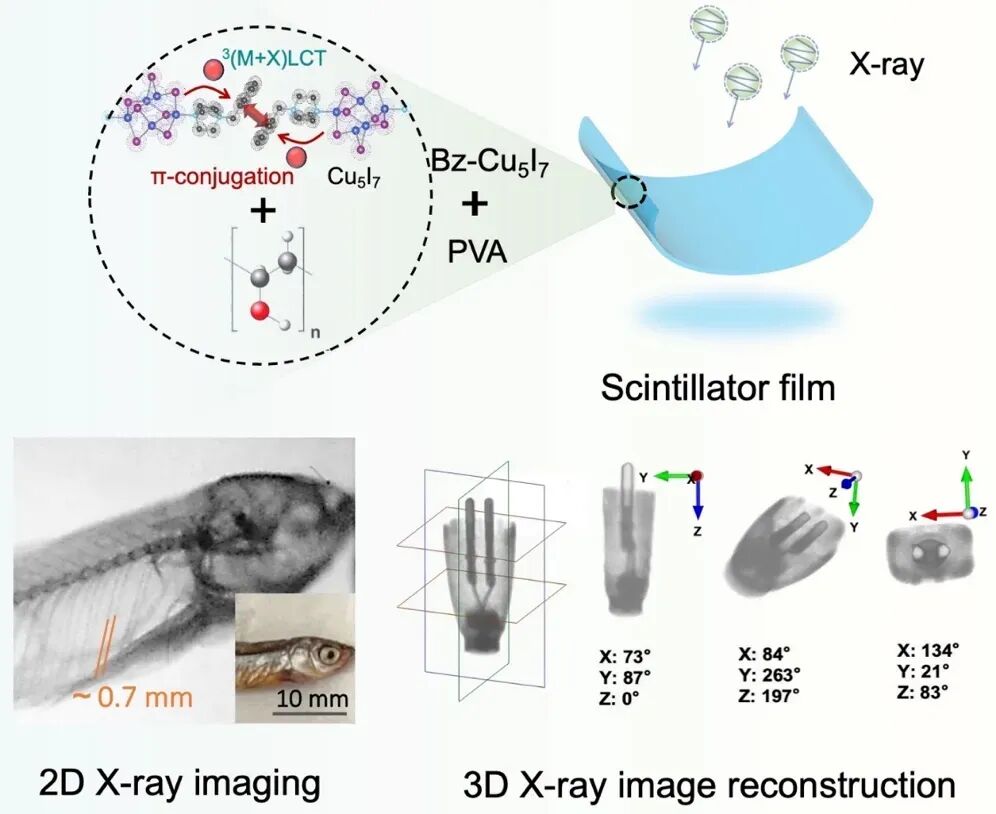

高性能X射线探测器对于计算机断层扫描(CT)中的三维(3D)X射线成像至关重要,但传统系统需要高辐射剂量才能实现高分辨率。All-In-One(AIO)Cu(I)基卤化物配合物能够在单个结构内形成离子键和配位键,具有高结构和性能稳定性,但是它们的发光性能仍然受到高能X射线到低能可见光转换过程中非辐射能量损失的限制。近日,南京邮电大学赵强团队在这一领域取得重大突破,成功开发AIO型碘化亚铜闪烁体实现了近100%的光致发光量子产率(PLQY),并实现了对电子器件的无损、柔性高分辨X射线成像及3D重构(图1)。

图1.铜(I)基闪烁体薄膜的设计策略以及X射线成像和3D重构

一、材料设计:引入刚性配体,实现高量子效率

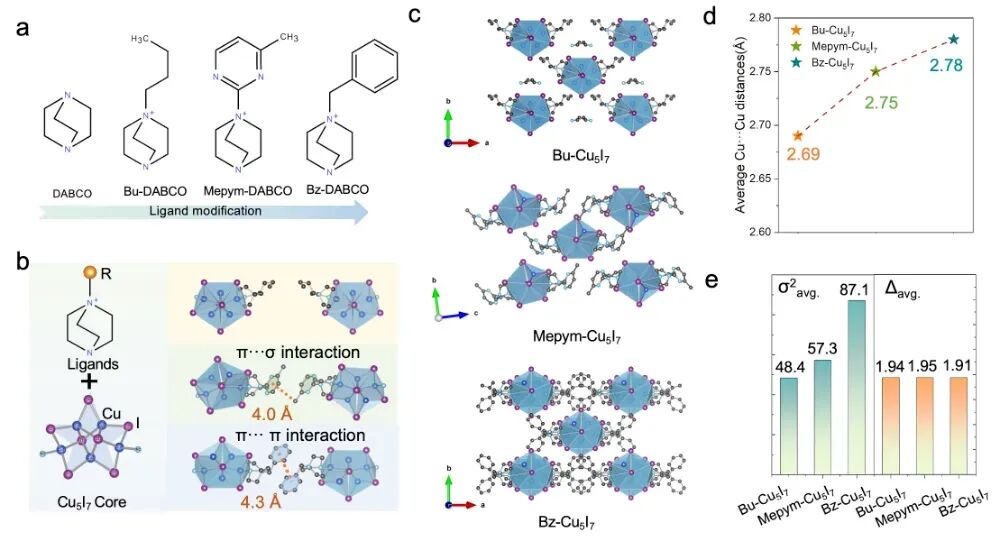

图2.配体的合成策略与铜(I)基闪烁体的结构分析

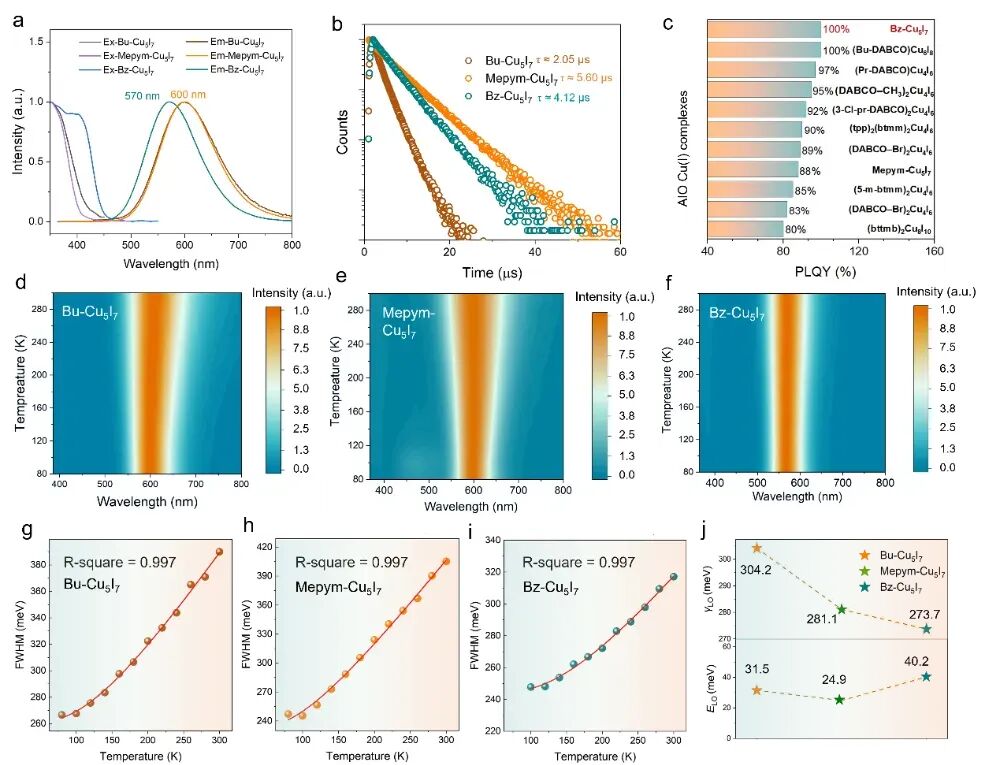

团队设计并合成了三种配体:Bu-DABCO、Mepym-DABCO和Bz-DABCO,通过溶剂扩散法得到了对应的三种AIO型碘化亚铜闪烁体(Bu-Cu₅I₇、Mepym-Cu₅I₇、Bz-Cu₅I₇),其中Bu-Cu₅I₇和Bz-Cu₅I₇为首次报道。研究发现,Bz-Cu₅I₇因苯环间存在面-面堆叠的π-π相互作用,结构刚性显著高于另外两种复合物(图2)。这种高刚性结构能有效稳定三重态发光态,大幅减少非辐射能量损失,最终使Bz-Cu₅I₇实现了近100%的PLQY,远超Bu-Cu₅I₇(23.4%)和Mepym-Cu₅I₇(46.9%),成为目前AIO型铜基闪烁体中PLQY 最高的材料之一。进一步的电子-声子耦合分析证实,Bz-Cu₅I₇激发态结构稳定性的提升是其光物理性能显著增强的关键因素(图3)。该系列配合物的发光机制就一步结合DFT计算得以阐明,研究详细探讨了其发光特性与晶体结构、电子结构之间的调控规律。

图3.铜(I)基闪烁体的光物理性能表征及电子-声子耦合分析

二、性能表征:多维度验证材料优势

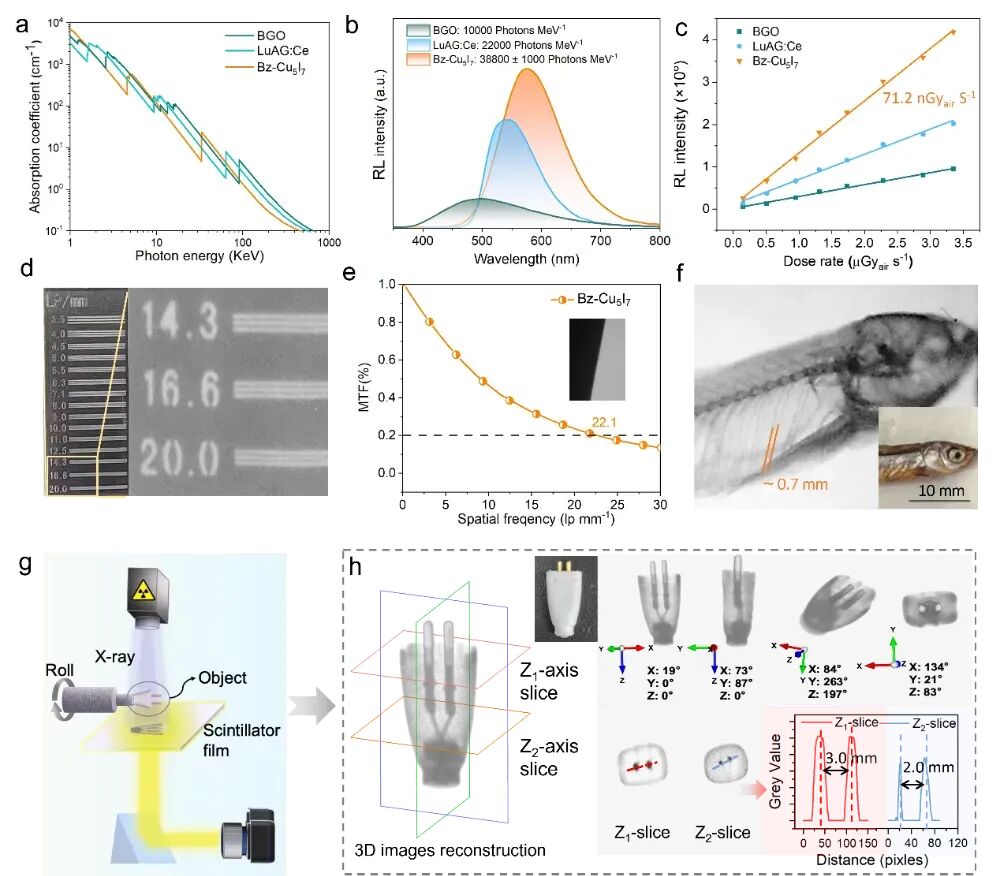

团队表征了该材料的辐射发光性能,将我们的材料与商用的闪烁体进行对比,Bz-Cu5I7铜基闪烁体的光产额是BGO的4倍,还具有71.2nGyairS−1的低检测限与良好的辐射稳定性。克服了离子型铜基闪烁体稳定性差的问题。我们通过使用PVP作为表面活性限域微晶生长,显著提升了晶体的结晶质量和尺寸均一性。以聚乙烯醇(PVA)为模版,制备出了具有高亮度、高均匀、低散射的闪烁体柔性薄膜。Bz-Cu5I7的柔性闪烁体薄膜具有优异的X射线成像性能,该柔性薄膜实现了超过20 LP mm−1空间分辨率(图4)。

三、应用突破:柔性高分辨X射线成像及3D重构

为验证实际应用能力,团队进行了一系列成像实验。对小鱼干成像时,能清晰呈现不同部位的吸收对比度及精细结构;针对耳机插头、电子芯片等小型电子元,通过多角度捕捉辐射发光(RL)获取X射线投影,再结合3D重建算法生成全景3D模型。从不同轴采集耳机插头的X射线图像与断层切片,并进一步获取灰度值分布,可全面捕捉内部特征、清晰描绘内部结构(图4);电子芯片的3D模型及对应断层图像等进一步信息,也验证了该薄膜实现详细准确3D重建的能力,充分凸显其在高精度无损检测及先进X射线CT应用中的潜力,为未来X射线成像技术发展提供重要方向。

图4. Bz-Cu5I7的辐射发光性能与高分辨X射线成像

研究成果以“Ligand-Engineered All-In-One Cu (I) Iodide Complex Enables Near-Unity Photoluminescence and Advanced 3D X-ray Image Reconstruction”为题,发表在国际顶级化学期刊《AngewandteChemie International Edition》(《德国应用化学》)上,并被编辑精选为 “Very Important Paper”(VIP 论文)。南京邮电大学材料科学与工程学院/柔性电子全国重点实验室梁铭利副教授、硕士研究生冮焜为论文共同第一作者,刘湘梅教授、王洒洒教授与赵强教授为共同通讯作者。研究受到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、江苏省基础研究计划等多项基金的共同资助。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202512471