Frontiers in Public Health:急诊护士躯体化症状与职业倦怠的相关性研究

时间:2025-09-09 12:15:23 热度:37.1℃ 作者:网络

急诊护士作为医疗体系中的重要组成部分,其职业健康问题日益受到关注。由于工作环境的高压性、任务的紧急性以及工作负荷的繁重,急诊护士常面临身心双重压力,进而出现一系列健康问题。躯体化症状障碍(SSD)是一种以躯体症状为主要表现的心理健康问题,常伴随焦虑、抑郁等情绪障碍,严重影响个体的功能状态和生活质量。近年来,越来越多的研究表明,职业倦怠与躯体化症状之间存在密切关联。

职业倦怠是一种由于长期工作压力导致的情绪衰竭、去人格化和个人成就感降低的综合症,2019年被世界卫生组织正式认定为一种职业现象。尤其在医疗卫生行业,职业倦怠的发生率较高,急诊护士更是高发人群之一。然而,目前关于急诊护士躯体化症状与职业倦怠之间关系的研究仍较为有限,尤其在中国背景下的大样本调查更为少见。因此,开展相关研究对于制定有效的健康干预措施、改善急诊护士的工作环境和心理健康状况具有重要意义。

本研究采用横断面调查设计,于2023年12月26日至2024年1月18日期间,在中国七大地理区域的30所三级医院中进行。通过分层整群抽样方法,共纳入1540名符合标准的急诊护士作为研究对象。纳入标准包括具有至少一年急诊工作经验、持有有效护士执业证书且年龄在18岁及以上。排除标准包括正在接受培训或进修的护士、已有精神疾病诊断的个体以及目前处于长期病假、产假或哺乳假的护士。数据收集采用电子问卷形式,通过微信平台发放,所有参与者均匿名填写,并在提交前完成知情同意过程。研究工具包括一般社会人口学信息调查表、中文版躯体化症状自评量表(SSD-CN)和中文版马氏职业倦怠量表—通用版(MBI-GS)。SSD-CN共20个条目,涵盖躯体化症状、焦虑、抑郁和焦虑抑郁混合四个维度,总分范围20至80分,分数越高表示症状越严重。MBI-GS共16个条目,分为情绪衰竭、去人格化和工作成就感三个维度,采用7级Likert评分,总分用于评估职业倦怠的程度,分数越高代表倦怠越严重。数据分析使用SPSS 25.0软件,采用描述性统计、方差分析、Pearson相关分析和多元线性回归等方法进行。

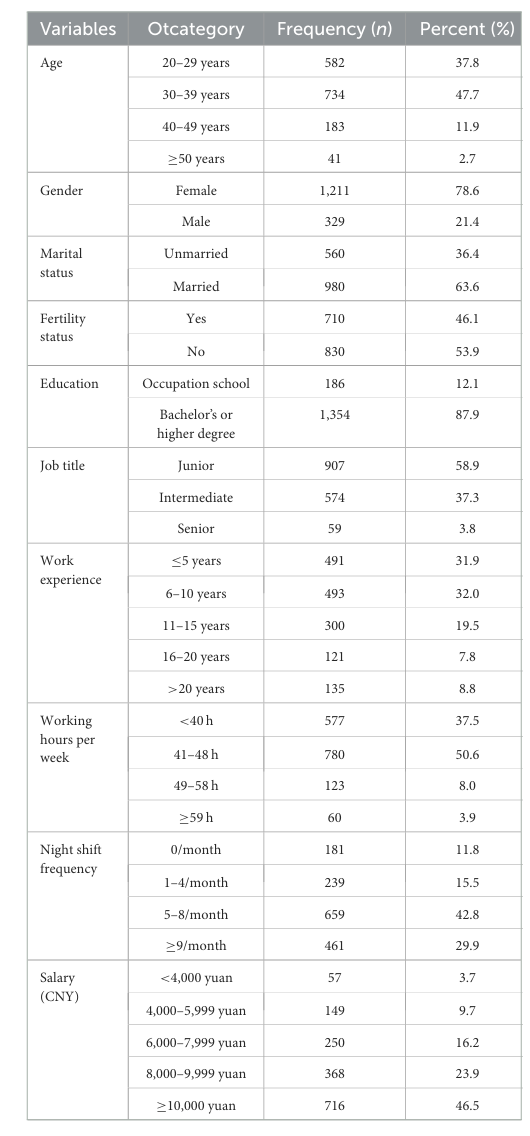

表1 一般人口学信息

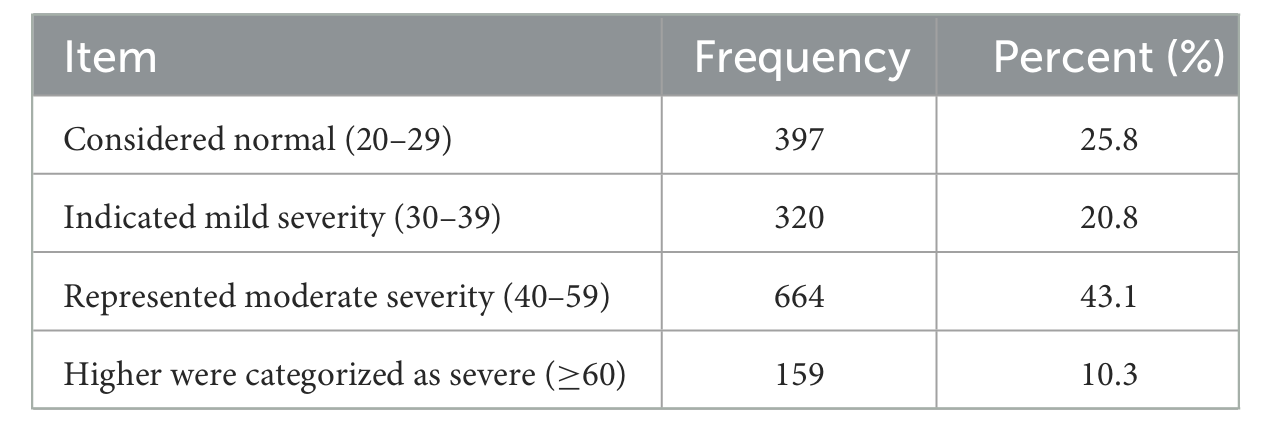

结果显示,参与调查的急诊护士中,女性占78.6%,男性占21.4%,年龄以30至39岁为主(47.7%),大多数具有本科及以上学历(87.9%)。每周工作时间以41至48小时居多(50.6%),88.2%的护士需要值夜班。SSD总平均得分为39.58±13.61,其中53.4%的护士表现为中度至重度的躯体化症状,仅有25.8%的护士无明显症状。职业倦怠总平均得分为4.77±6.16,57.3%的护士存在职业倦怠,21.2%为疑似倦怠。进一步的相关分析表明,职业倦怠总分与SSD总分呈显著正相关(Pearson相关系数=0.534,p<0.01)。情绪衰竭和去人格化两个维度与SSD各维度及总分均呈正相关(p<0.01),而工作成就感维度与SSD得分无显著相关。

单因素分析显示,性别、年龄、婚姻状况、生育状态、每周工作时间、夜班频率、职称、月收入、工作年限和教育水平等因素均对躯体化症状有显著影响(p<0.05)。多元线性回归分析发现,工作年限6至10年(B=2.914)和11至15年(B=3.374)、每周工作时间41至48小时(B=1.443)和49至58小时(B=2.524)、每周夜班5至8次(B=2.294)和9次及以上(B=2.575)、月收入≥10000元(B=-5.598)以及职业倦怠总分(B=1.092)是影响躯体化症状的显著因素(p<0.05)。

表2 SSD得分情况

总之,急诊护士中存在较高水平的躯体化症状和职业倦怠,且二者之间存在显著正相关关系。职业倦怠是影响躯体化症状的重要因素,其他如工作时长、夜班频率、工作年限和收入水平等也在一定程度上影响了护士的健康状况。这些发现提示,医疗机构和管理部门应重视急诊护士的身心健康问题,通过优化排班制度、减少夜班频率、合理配置人力资源、提高薪酬待遇等措施,降低职业倦怠的发生率,从而改善护士的躯体化症状。此外,个人层面的干预措施,如正念训练、瑜伽、心理干预和个性化音乐疗法等,也可作为辅助手段帮助护士缓解压力、提升心理韧性和整体健康水平。未来的研究可进一步通过纵向设计探讨职业倦怠与躯体化症状之间的因果关系,并将研究成果推广至其他医疗专业群体,以更全面地保障医疗卫生人员的职业健康。

原始出处:

Li N, Xie N, Chen X, Zhang H, Zhong L, Diao D, Zhu L and Zhou Y (2025) Somatization symptoms and burnout: a correlational study among emergency nurses. Front. Public Health 13:1647123. doi: 10.3389/fpubh.2025.1647123

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。