ESC 2025丨HOTLINE 6研究速览!SWEDEPAD、PULSE、AQUATIC、DUAL-ACS等研究

时间:2025-09-09 12:15:33 热度:37.1℃ 作者:网络

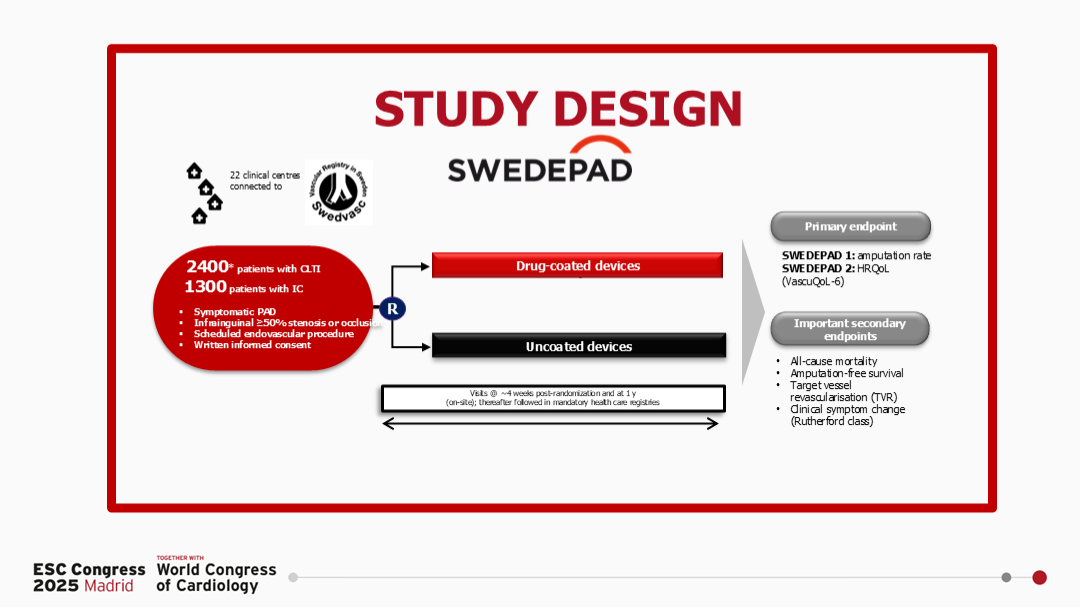

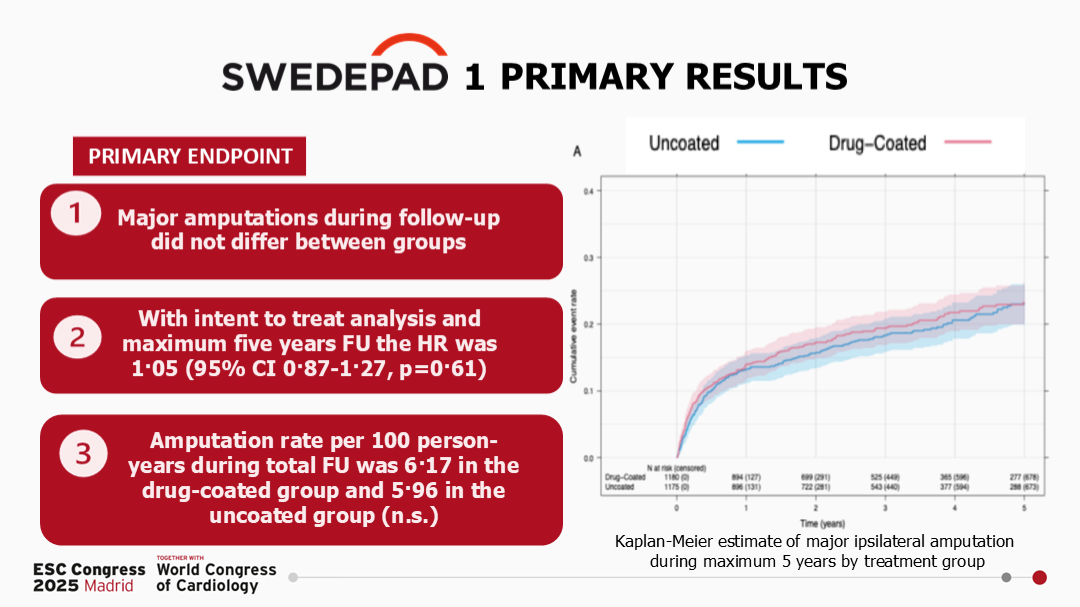

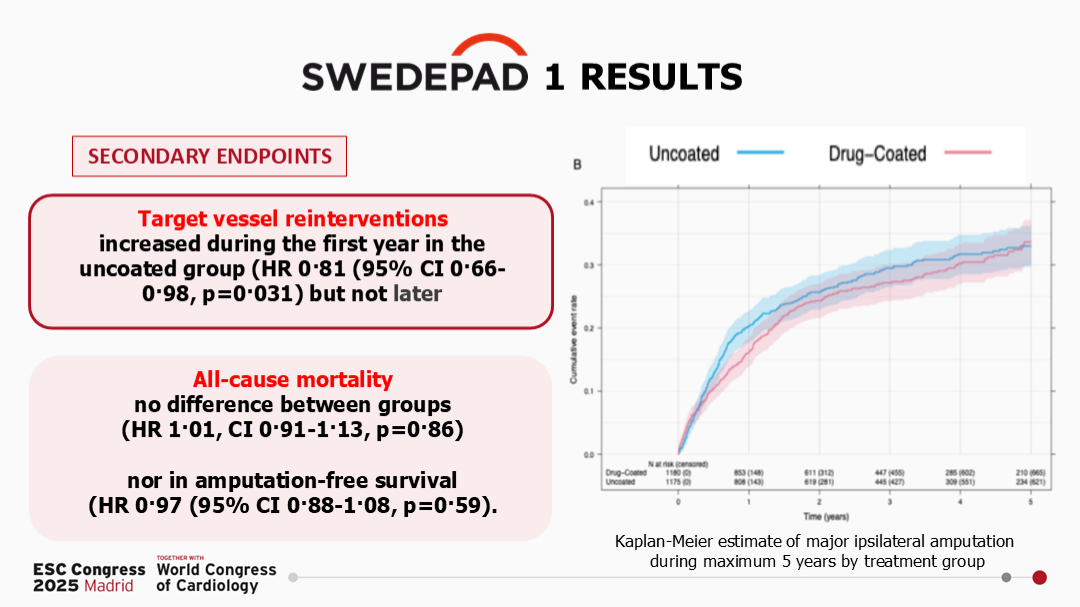

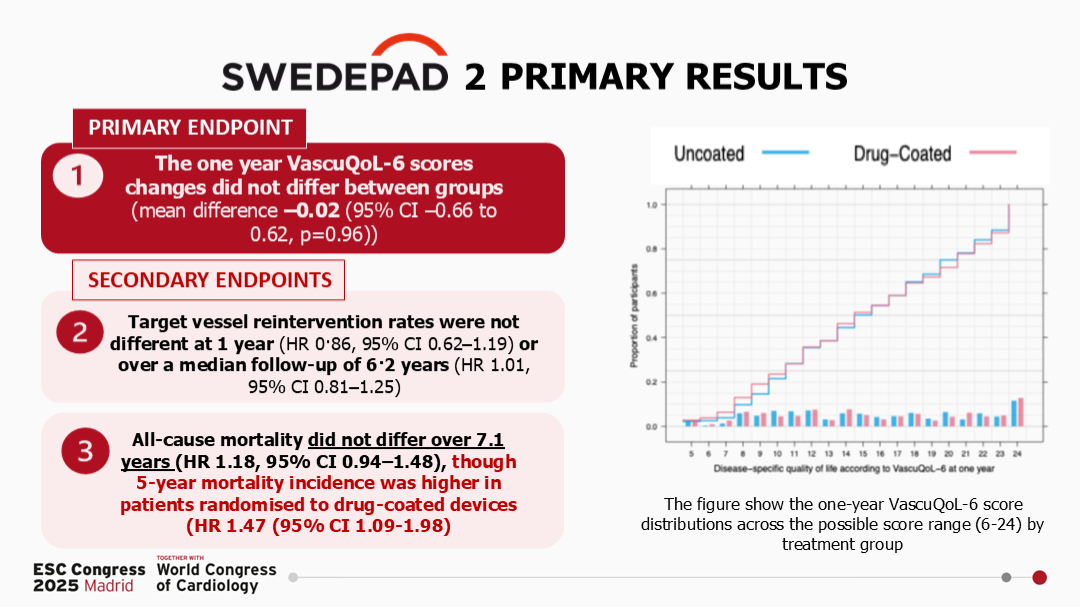

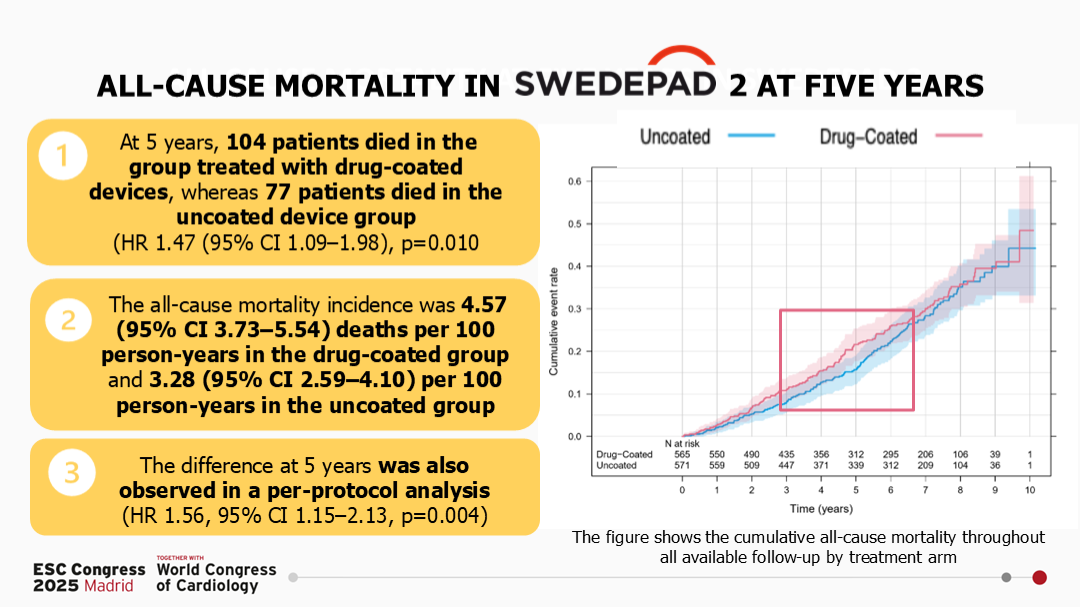

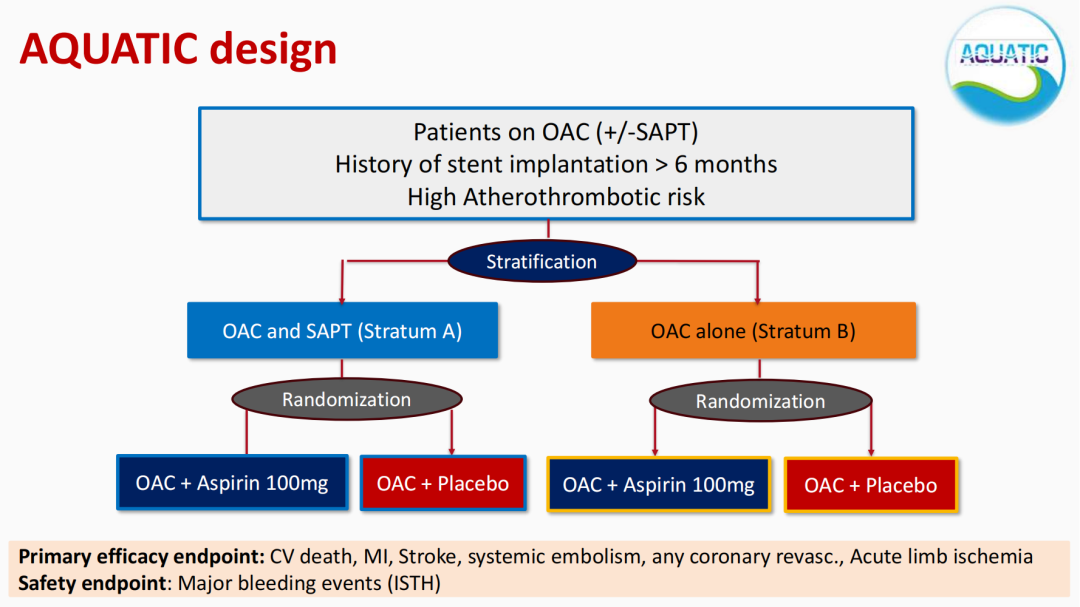

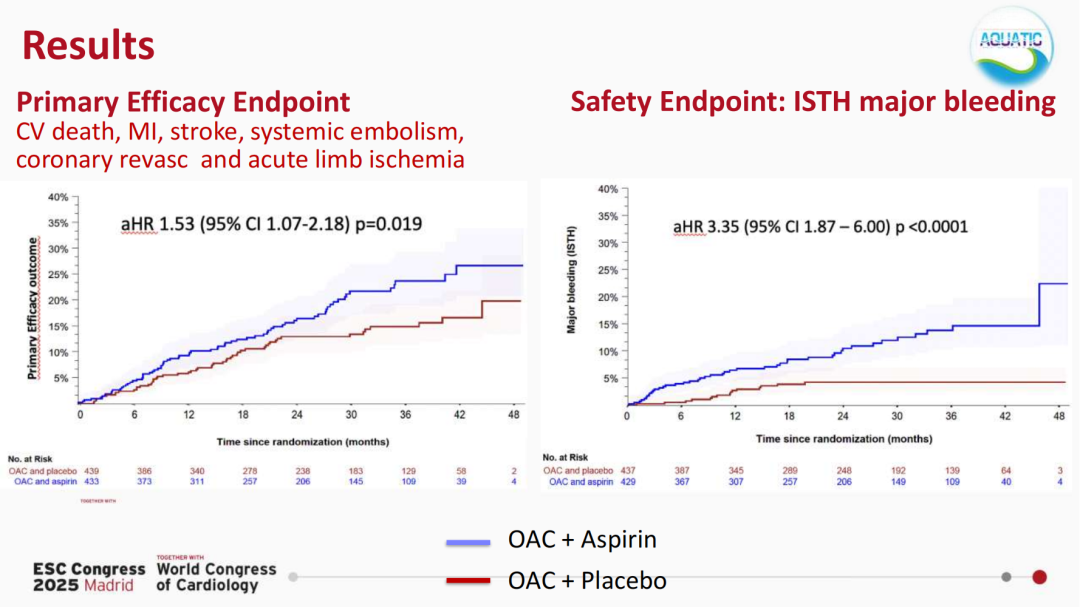

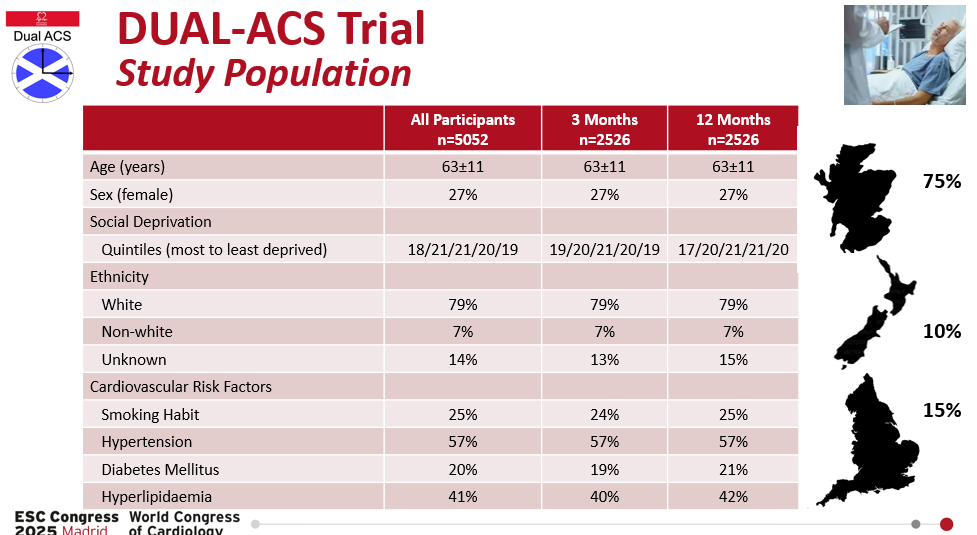

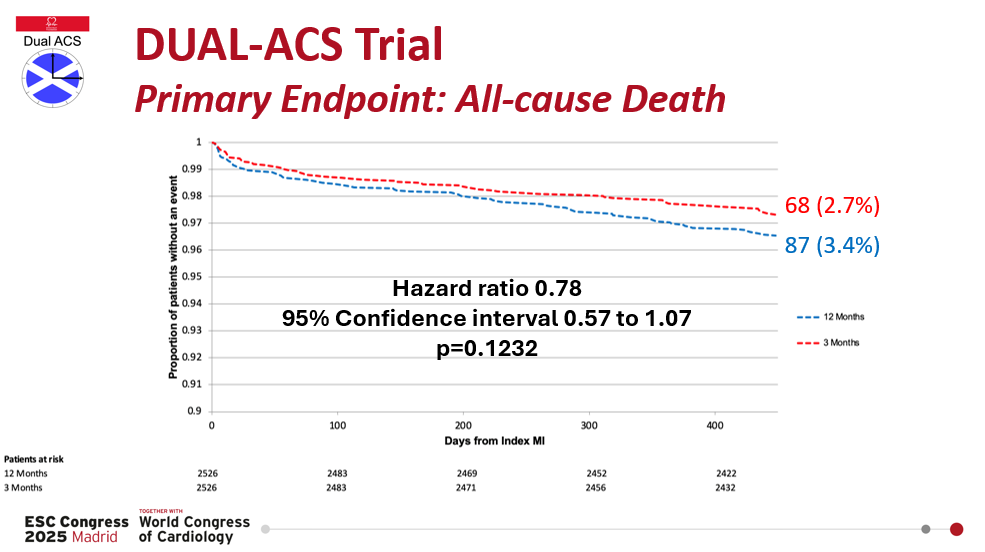

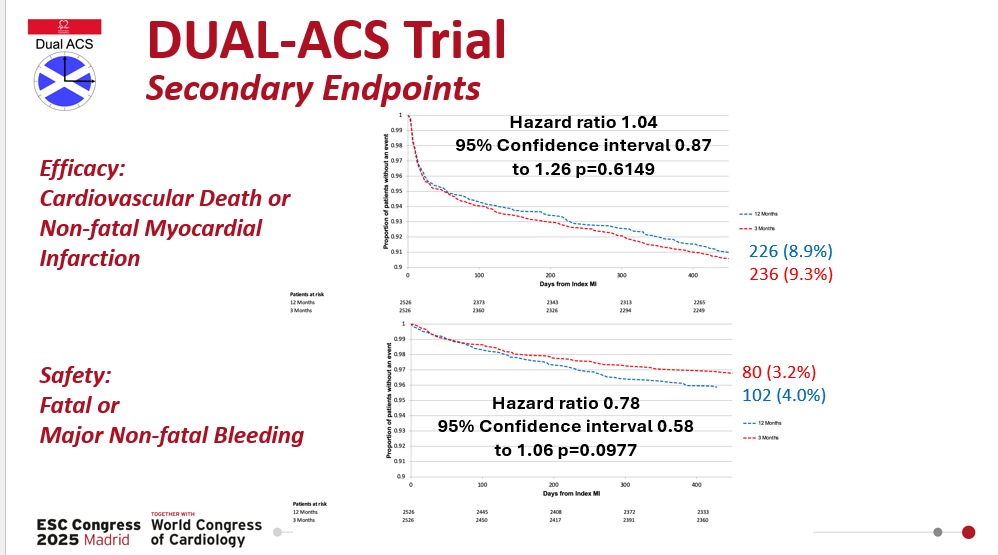

北京时间8月29日-9月1日,2025年欧洲心脏病学年会(ESC 2025)在西班牙马德里拉开帷幕。在大会第三日的HOT LINE 6专场上,共公布了5项研究: SWEDEPAD 1和2研究 PULSE随机对照研究 AQUATIC研究 DUAL-ACS研究 OPTION-STEMI研究 01 SWEDEPAD研究:药物涂层装置并未改善外周动脉疾病患者的临床结局 尽管药物涂层支架和球囊在治疗外周动脉疾病(PAD)时已显示出某些益处,但其对患者重要终点事件的影响尚不明确。2025年8月31日,在ESC 2025的HOT LINE 6专场,瑞典哥德堡大学Sahlgrenska学院Marten Falkenberg教授了发布了针对外周动脉疾病(PAD)的SWEDEPAD 1和2研究结果,证实与无涂层装置相比,药物涂层支架和球囊并未降低截肢风险或改善生活质量。 研究背景与目的 药物涂层球囊和支架已被证明可减少PAD血管内治疗中的再狭窄和再干预需求。然而,尚不确定药物涂层装置能否改善对患者有意义的结局(如生活质量和降低截肢率),且存在一些安全性担忧。 研究者在分别针对慢性危及肢体缺血和间歇性跛行的SWEDEPAD 1和2研究中,探讨了与无涂层装置相比,紫杉醇涂层装置能否降低截肢风险或改善生活质量。 研究设计 SWEDEPAD 1和2是在瑞典22个中心开展的实用性、参与者盲法、基于注册的随机试验。 在SWEDEPAD 1研究中,2355例接受膝下血管内治疗的慢性危及肢体缺血(Rutherford分期4–6)患者按1:1比例随机分配至药物涂层或无涂层球囊或支架组。在置入的药物涂层装置中,几乎所有(>99%)使用的药物均为紫杉醇。 在SWEDEPAD 2研究中,1155例接受膝下血管内治疗的间歇性跛行(Rutherford分期1–3)患者在导丝成功通过后按1:1比例随机分配至药物涂层或无涂层球囊或支架组。所有置入的药物涂层装置均使用紫杉醇。 研究结果 SWEDEPAD 1研究随访5年发现,药物涂层装置与无涂层装置在主要终点(同侧踝上截肢时间)上无显著差异(风险比[HR] 1.05;95%置信区间[CI] 0.87-1.27)。药物涂层组在第1年内靶血管再干预率降低(HR 0.81;95%CI 0.66-0.98),但随着随访时间延长,这一差异消失。全因死亡率或生活质量(通过VascuQoL-6问卷评估)均无差异。 SWEDEPAD 2研究随访12个月时,药物涂层组与无涂层组在主要有效性终点(生活质量)上无差异(VascuQoL-6评分平均差:–0.02;95%CI –0.66-0.62,图4)。1年时或中位随访6.2年期间的靶血管再干预率无差异。尽管药物涂层装置组的5年死亡率高于无涂层装置组(HR 1.47;95%CI 1.09-1.98),但7.1年期间的全因死亡率无差异(HR 1.18;95%CI 0.94-1.48)。 研究结论 紫杉醇涂层装置在预防慢性危及肢体缺血截肢或改善间歇性跛行患者生活质量方面无效。鉴于间歇性跛行患者中使用这些装置可能增加死亡风险,临床医生在考虑使用这些昂贵装置时应仔细评估潜在风险和益处。除紫杉醇外,其他抗增殖药物涂层装置尚待在PAD中进行进一步研究。 02 PULSE研究:冠脉左主干支架置入术后无需常规进行心脏CT扫描 冠状动脉左主干病变经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后可能发生支架内再狭窄和缺血性事件等有害并发症;但相关的最佳监测策略仍存在争议。2025年8月31日,在ESC 2025的HOT LINE 6专场,意大利citta della salute医院Ovidio De Filippo教授发布了PULSE研究结果,证实冠状动脉左主干PCI后,与基于症状的标准随访相比,基于常规冠状动脉计算机断层扫描(CCT)的随访并未减少死亡、心肌梗死(MI)、不稳定型心绞痛或支架内血栓形成。 研究背景及目的 冠状动脉左主干供应大部分心肌,左主干明显病变与高致死率和高致残率相关。冠状动脉支架的应用以及技术和药物管理的进步,增加了PCI在这些高危患者中的应用,其结果与冠状动脉旁路移植术相当。 对于接受PCI的冠状动脉左主干病变患者,尚未明确检出并发症和进一步堵塞的最佳监测策略。近年来,CCT已成为诊断和监测的重要工具,其准确性可与侵入性血管造影相媲美,同时最大限度地降低了操作风险并降低了医疗成本。 研究者开展了首项随机试验,在冠状动脉左主干病变PCI术后患者中,评估与症状和缺血驱动的标准管理相比,基于6个月时常规CCT的随访是否具有潜在益处。 研究方法 PULSE是一项在欧洲和南美洲15个中心进行的开放标签、盲终点、研究者发起的随机试验。受试者为因冠状动脉左主干病变接受PCI的连续严重狭窄患者。受试者按1:1随机分配接受6个月时CCT指导随访(试验组)或症状和缺血驱动的标准管理(对照组)。对受试者进一步随访12个月(总随访期18个月)。 在CCT组中,如果检出显著的左主干支架内再狭窄,患者将接受侵入性冠状动脉造影,如果确认支架内再狭窄,则进行靶病变血运重建。如果在其他部位检测到任何显著狭窄,则根据现行指南进行处理。在标准治疗组中,患者根据临床指南和各中心的标准实践进行管理。主要终点是由18个月时全因死亡、自发性MI、不稳定型心绞痛或明确/可疑支架内血栓形成组成的复合终点。 研究结果 共有606例患者被随机分组,平均年龄69岁,18%为女性。试验组中89.8%的患者在中位时间200天时接受了CCT检查。 18个月时,CCT组有11.9%的患者发生主要终点事件,对照组为12.5%(HR 0.97;95%CI 0.76-1.23;P=0.80)。 与对照组相比,CCT组自发性MI风险降低(0.9% vs. 4.9%;HR 0.26;95%CI 0.07-0.91;P=0.004)。与对照组相比,CCT组中影像学触发的靶病变血运重建有所增加(4.9% vs. 0.3%;HR 7.7;95%CI 1.70-33.7;P=0.001);然而,临床驱动的靶病变血运重建发生率在两组间相似(5.3% vs. 7.2%;HR 0.74;95%CI 0.38-1.41;P=0.32)。 研究结论 6个月基于CCT的系统随访并未带来18个月时全因死亡、自发性MI、不稳定型心绞痛和支架内血栓形成的减少。虽然普遍的基于CCT的随访可能并无用处,但自发性MI的显著减少以及对需要重复PCI的阻塞性病变的识别表明,这种方法可能值得在特定的具有复杂解剖结构的患者中进行更长时间的随访和进一步研究。 03 AQUATIC研究:对于需要长期抗凝治疗的高风险慢性冠脉综合征患者,加用阿司匹林显著增加了主要心血管事件、全因死亡和大出血的风险 北京时间8月29日-9月1日,2025年欧洲心脏病学年会(ESC 2025)在西班牙马德里拉开帷幕。在HOT LINE 6 专场上,来自法国布雷斯特卡瓦勒布朗什医院的Martine Gilard教授报告了AQUATIC研究的最新结果,对于患有慢性冠状动脉综合征(CCS)且有既往支架植入史、需要长期口服抗凝治疗的患者,加用阿司匹林显著增加了心血管事件、全因死亡和大出血风险。 研究背景 对于患有慢性冠状动脉综合征(CCS)且有既往支架植入史、需要长期口服抗凝治疗(OAC)的患者,其抗栓管理在日常实践中极具挑战性,尤其是当合并糖尿病、慢性肾病、弥漫性多支血管病变等情况时,其心血管事件风险将进一步升高。目前指导该类人群最佳抗栓策略的临床试验证据有限,而临床实践中常采用阿司匹林联合OAC的方案。AQUATIC研究旨在评估在该高风险人群中,加用阿司匹林 vs. 安慰剂的有效性与安全性。 研究设计 AQUATIC研究是一项双盲、安慰剂对照、平行组、随机试验,在法国51个中心开展。符合以下条件的患者可纳入研究:患有CCS且既往(>6个月前)接受过支架植入,属于动脉粥样硬化血栓形成高风险人群(高风险定义为:有急性冠脉综合征[ACS]期间经皮冠状动脉介入治疗[PCI]史[植入≥1枚支架且>6个月]),并因任何原因(主要为房颤)需要长期OAC治疗,或非ACS背景下PCI史(>6个月)但合并糖尿病、慢性肾病、弥漫性多支血管病变(累及三支冠脉)、复杂PCI史或外周动脉疾病等高风险特征。纳入的患者按1:1的比例随机分配,在OAC(直接口服抗凝药或维生素K拮抗剂)治疗基础上,接受阿司匹林或安慰剂治疗。 研究的主要有效性终点是心血管死亡、心肌梗死、卒中、体循环栓塞、冠状动脉血运重建和急性肢体缺血的复合终点;关键的次要安全性终点是根据国际血栓与止血学会(ISTH)标准定义的大出血事件。 研究结果 研究在中位随访2.2年后,由于阿司匹林组全因死亡率过高,经独立数据安全监查委员会建议提前终止。共872例患者被随机分组,平均年龄72岁,男性占14.5%。 在主要有效性终点方面,相较于安慰剂组,阿司匹林组复合终点事件的发生率显著更高(16.9% vs. 12.1%,调整后HR 1.53,95%CI 1.07-2.18,P=0.019),阿司匹林组的全因死亡率同样也显著高于安慰剂组(13.4% vs. 8.4,调整后HR 1.72,95%CI 1.14-2.58,P=0.010)。 在关键的次要安全性终点方面,阿司匹林组的大出血事件风险是安慰剂组的三倍以上(10.2% vs. 3.4%,HR 3.35,95%CI 1.87-6.00,P<0.0001)。此外,阿司匹林组和安慰剂组分别报告了467起和395起严重不良事件。 研究结论 研究表明,在需要OAC治疗的动脉粥样硬化血栓形成高风险的CCS患者中,阿司匹林显著增加了主要心血管事件、全因死亡和大出血的风险,因此应避免使用。与此同时,虽然已有其他研究探讨了稳定型冠心病合并房颤的抗栓治疗,但AQUATIC研究是首个纳入既往支架植入且具有动脉粥样硬化血栓形成高风险患者的随机试验,其事件发生率约为以往试验的七倍,该研究结果或可为未来ESC指南的更新提供依据,以补充当前基于专家共识的推荐。 04 DUAL-ACS研究:真实世界MI患者中,3个月DAPT与12个月DAPT疗效无显著差异,且死亡与大出血风险呈降低趋势 北京时间8月29日-9月1日,2025年欧洲心脏病学年会(ESC 2025)在西班牙马德里拉开帷幕。在大会HOT LINE 6专场上,大不列颠及北爱尔兰联合王国爱丁堡大学David Newby教授公布了DUAL-ACS试验最新结果。真实世界MI患者中,3个月双联抗血小板治疗(DAPT)与12个月DAPT治疗后,全因死亡风险、心血管死亡或非致死性MI发生风险均无显著性差异,且致死性或非致死性大出血发生风险呈降低趋势。 核心要点 MI后,推荐进行12个月的DAPT,不过有证据表明,3个月的DAPT疗效相当,且可能降低死亡率和出血风险。 在DUAL-ACS试验中,研究对象为真实世界中心肌梗死(MI)患者。结果显示,3个月DAPT与12个月DAPT主要终点与次要终点发生风险无显著差异,且死亡与出血发生率呈降低趋势。 这些研究结果应作为未来指南制定的参考依据。 研究背景与目的 在心脏病发作后的患者中,发病后1-3个月是复发事件风险最高的时期。有证据表明,与指南推荐的12个月DAPT相比,缩短 DAPT 疗程在降低复发事件风险方面疗效相当,且能降低大出血风险,对于接受支架治疗的MI患者,其死亡率也呈现出降低的趋势。DUAL-ACS研究旨在真实世界人群中,探究3个月与12个月 DAPT对接受支架治疗、旁路移植术治疗或仅接受药物治疗的 MI 患者的疗效差异。 研究设计 DUAL-ACS是一项开放标签、研究者发起的随机试验。该试验最初在苏格兰开展,但新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情对受试者招募产生了不利影响,随后研究纳入了来自英格兰和新西兰的患者。符合条件的患者需满足:12周内发生过 1 型MI,且经主治临床医生评估后认为需要接受 DAPT(阿司匹林联合一种P2Y₁₂ 抑制剂)治疗。患者按1:1的比例随机分配至两组,分别接受3个月或12个月的 DAPT 治疗。所有患者均根据当地临床实践进行管理。住院统计数据和死亡率通过常规收集的健康记录数据获取。该试验的主要终点为全因死亡率。 研究结果 共5052例患者被随机分组,这些患者的平均年龄为63岁,其中27%为女性。在初始入院后,23%的患者仅接受药物治疗,70%的患者接受了经皮冠状动脉介入治疗,6%的患者接受了冠状动脉旁路移植术。 经过15个月的随访,分析主要终点,3个月DAPT组全因死亡率为2.7%和12个月DAPT组为3.4%(HR 0.78;95%CI 0.57-1.07;P=0.1232)。 分析次要终点,心血管死亡或非致死性MI,3个月DAPT组发生率为9.3%,12个月DACT组为8.9%,无显著性差异(HR 1.04;95%CI 0.87-1.26;P=0.6149)。致命性和非致命性大出血,3个月DAPT组发生率为3.2%,12个月DACT组为4.0%(HR 0.78;95%CI 0.58-1.06;P=0.0977)。 研究结论 本项真实世界试验只招募了30%的计划参与者,无法明确地解决主要问题。然而,无证据表明12个月的DAPT会带来任何额外的好处。事实上,3个月DAPT降低死亡率和出血风险的趋势与既往荟萃分析一致。该结果表明将DAPT持续时间限制在3个月在真实世界中可能更安全。 05 OPTION-STEMI研究:对于合并多支血管病变的STEMI患者,立即完全血运重建未能被证明非劣效于分阶段完全血运重建 北京时间8月29日-9月1日,2025年欧洲心脏病学年会(ESC 2025)在西班牙马德里拉开帷幕。在HOT LINE 6专场上,来自韩国全南大学医院的Youngkeun Ahn教授报告了OPTION-STEMI研究的最新结果,对于合并多支血管病变的STEMI患者,立即完全血运重建未能被证明非劣效于分阶段完全血运重建,且在有心力衰竭体征的患者中危害可能较大,因此建议仅对低临床风险的稳定患者考虑立即血运重建策略。 研究背景 在ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者中,近半数患有多支冠状动脉病变即至少两支冠状动脉存在阻塞。当前ESC指南建议对该类患者进行完全血运重建,即通过经皮冠状动脉介入治疗(PCI)处理导致心肌梗死的主要阻塞(罪犯病变)以及其他受影响的血管(非罪犯病变),但指南并未明确非罪犯病变血运重建的最佳时机。基于此,OPTION-STEMI研究旨在比较在同一手术中立即对罪犯和非罪犯病变进行完全血运重建,与在同一住院期间分阶段处理非罪犯病变的两种策略的效果。 研究设计 OPTION-STEMI 是一项由研究者发起的、开放标签、随机非劣效性临床试验,在韩国的14个中心进行。研究纳入患有STEMI和多支冠状动脉病变,并已成功接受罪犯血管PCI治疗的患者。纳入的患者按1:1的比例被随机分配至两组:立即完全血运重建组:在同一手术中同时对罪犯病变和非罪犯病变进行 PCI;分阶段完全血运重建组:在同一住院期间的另一天对非罪犯病变进行PCI。 研究的主要终点是1年内发生的全因死亡、非致死性心肌梗死以及所有非计划性血运重建的复合终点事件;次要终点包括主要终点中的各组成部分、靶病变血运重建、靶血管血运重建、非靶血管血运重建、心源性死亡、非心源性死亡、不稳定性心绞痛住院、心力衰竭住院、明确或可能的支架内血栓、出血学术研究联合会(BARC)标准定义的大出血以及造影剂肾病等。 研究结果 共有994例患者接受了随机分组。患者中位年龄为66岁,男性占79%。三分之一(33%)患者的心功能Killip分级为Ⅱ或Ⅲ级,表明存在心力衰竭体征。立即完全血运重建组的中位住院时间为4天,分阶段完全血运重建组为5天,在分阶段组中,第二次手术的中位时间为3天。 在主要终点方面,1年时立即完全血运重建组的事件发生率为13.1%,分阶段完全血运重建组为10.8%(HR 1.24,95%CI 0.86-1.79,非劣效性P=0.24),未建立非劣效性结果。预先设定的亚组分析显示,治疗效果根据Killip心功能分级存在异质性。相较于无心力衰竭体征的患者(KillipⅠ级:HR 0.84,95%CI 0.50-1.41),立即完全血运重建对存在心力衰竭体征的患者(Killip≥Ⅱ级:HR 1.79,95%CI 1.05-3.05)危害更大(交互作用P=0.04)。 在次要终点方面,立即完全血运重建组和分阶段完全血运重建组中分别有3.9%和5.1%的患者发生非致死性心肌梗死(HR 0.77,95%CI 0.42-1.39),同时分别有7.5%和5.3%的患者死亡(HR 1.44,95%CI 0.87-2.38)。 研究结论 在OPTION-STEMI研究中,立即完全血运重建策略未能被证明非劣效于住院期间分阶段完全血运重建,这意味着尚无确凿证据表明立即血运重建与分阶段血运重建效果相似。尽管最近有两项试验表明立即完全血运重建非劣效于分阶段完全血运重建,但其中一项试验纳入了STEMI或非ST段抬高型急性冠脉综合征患者,另一项则纳入了低临床风险的STEMI患者,且这两项试验中的分阶段手术均在初次手术数周后进行。基于OPTION-STEMI的研究发现,该试验的PI Youngkeun Ahn教授指出,鉴于在有心力衰竭体征患者中观察到的结果,将立即完全血运重建策略限制于低临床风险的稳定STEMI多支血管病变患者似乎是更为审慎的做法。