Diabetes Care:连续血糖监测在妊娠糖尿病中的应用与意义

时间:2025-09-25 15:40:49 热度:37.1℃ 作者:网络

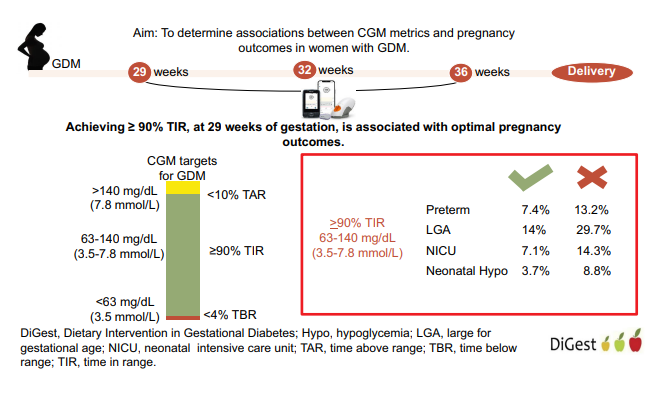

随着现代医疗技术的发展,连续血糖监测(CGM)已成为糖尿病管理的重要工具。尤其在妊娠糖尿病(GDM)的管理中,CGM提供了动态、精准的血糖数据,有助于优化治疗方案,改善母婴结局。然而,目前关于CGM在妊娠糖尿病中的最佳指标、血糖控制范围以及目标尚未明确。本文基于DiGest研究的最新数据,详细分析CGM指标与妊娠结局的关系,探讨如何利用CGM数据实现孕期血糖的精准管理。

妊娠糖尿病背景及连续血糖监测的重要性

妊娠糖尿病是一种妊娠期首次发现的糖耐量异常状态,影响孕妇及胎儿的健康。GDM患者若血糖控制不佳,容易导致巨大儿(LGA)、胎儿发育受限(SGA)、早产等不良妊娠结局。传统血糖监测多依赖指尖血糖检测,频率有限且不能完整反映全天血糖波动,限制了治疗的及时调整。 连续血糖监测技术通过皮下传感器实时测量血糖,提供全天候血糖波动曲线,尤其适合孕期管理。CGM不仅能监测平均血糖,还能评估血糖波动、时间范围内(Time in Range, TIR)和超标时间(Time Above Range, TAR)等指标,促进个性化治疗方案制定。

研究概述

DiGest研究概况及数据采集

DiGest研究招募了425位BMI≥25 kg/m²的妊娠糖尿病孕妇,平均诊断于孕中期(约25周),进行饮食干预并佩戴隐匿式Dexcom G6 CGM设备,监测时间分别在29、32和36周。研究以此为基础,采用逻辑回归、受试者特征曲线(ROC)及尤登指数(Youden index)等统计方法,评估不同CGM指标与孕期结局之间的关联及预测能力。

核心CGM指标及其临床意义

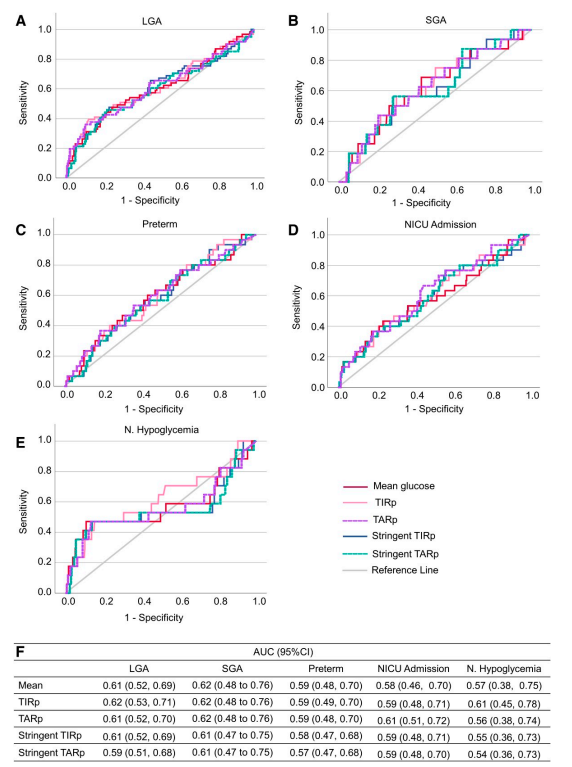

本研究重点关注孕期特异性的血糖时间范围(TIRp,63–140 mg/dL或3.5–7.8 mmol/L),及其对应的低血糖和高血糖时间指标。主要指标包括:平均血糖值(Mean glucose)、妊娠特异性血糖时间范围(TIRp)、妊娠特异性高血糖时间(TARp)、平均夜间血糖值。研究发现,在29周时,这些指标与巨大儿(LGA)和胎儿发育受限(SGA)的风险显著相关。特别是:平均血糖<110 mg/dL(6.1 mmol/L)、TIRp≥90% 、TARp<10% 三项指标均显著降低LGA和SGA的发生风险。具体数据显示,达到这些目标的孕妇,LGA风险降低至约原来的40%,而SGA风险则降低至20%-30%。此外,TARp<10%和夜间平均血糖<110 mg/dL也与早产风险显著下降有关。

图:妊娠29周时CGM的平均血糖、TIR和TAR与妊娠结局的ROC分析

血糖控制范围的选择与挑战

除了上述孕期特异性区间(63–140 mg/dL),研究还试验了更严格的控制范围(63–120 mg/dL,3.5–6.7 mmol/L)。结果显示,虽然更严格的范围在整体表现上相似,但未能找到对所有妊娠结局均有效的统一TIR/TAR目标。这提示临床实践中可能需要根据孕妇个体差异及具体风险,灵活调整血糖控制目标。

连续血糖监测在妊娠糖尿病管理中的应用前景

DiGest研究为CGM在GDM管理中提供了科学依据,强调了早期(约29周)精准血糖控制的重要性。利用CGM数据实现: - 动态调整饮食和药物治疗 - 预测并预防不良妊娠结局 - 个体化设定血糖目标 将极大提升GDM管理的效果,减少巨大儿、发育受限和早产等风险。未来,结合人工智能和大数据分析,CGM有望实现智能预警和自动化调控,辅助医生和孕妇实现最佳妊娠结局。

尽管CGM技术优势明显,但在孕期推广仍面临成本、穿戴舒适度、数据解读标准化等问题。此外,如何建立统一且科学的血糖控制标准,满足不同人群的需求,是未来医学研究的重要方向。加强多中心大样本研究,结合遗传、代谢等多维度信息,将进一步完善GDM管理体系。

原始出处

Laura C. Kusinski, Nooria Atta, Danielle L. Jones, Suzanne Smith, Louise Cooper, Linda M. Oude Griep, Kirsten L. Rennie, Emanuella de Lucia Rolfe, Helen R. Murphy, Eleanor M. Scott, Stephen J. Sharp, Roy Taylor, Claire L. Meek; Continuous Glucose Monitoring Metrics and Pregnancy Outcomes in Women With Gestational Diabetes Mellitus: A Secondary Analysis of the DiGest Trial. Diabetes Care 2025; dc250452. https://doi.org/10.2337/dc25-0452

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。