【中西合璧】电针缩短胃癌腹腔镜胃切除术后肠麻痹持续时间:一项随机临床试验

时间:2025-09-25 15:47:20 热度:37.1℃ 作者:网络

一、背景

1. 胃癌与腹腔镜胃切除术的临床现状

①胃癌的疾病负担:胃癌是全球第五大常见恶性肿瘤,在中国新增病例占全球37%,且为中国第三大癌症死亡原因,疾病防控与治疗需求迫切。

②腹腔镜胃切除术的优势与局限:腹腔镜胃切除术作为胃癌的主流根治性治疗方式,相比开腹手术具有更优的短期预后,尤其在术后胃肠道恢复方面更具优势。但胃肠道手术普遍存在术后肠麻痹(POI)问题,会阻碍患者术后恢复、延长住院时间并增加医疗成本。

2. 术后肠麻痹(POI)的现有应对困境

①现有策略效果有限:尽管加速康复外科方案、微创手术等策略在减少POI 方面显示出一定潜力,但未能显著缩短 POI 持续时间。在腹腔镜胃切除术后,POI 仍可能持续长达 3 天,临床亟需更有效的干预手段。

②针灸相关干预的研究缺口:针灸作为促进腹部手术后胃肠道恢复的潜在疗法,其中电针(EA)在临床应用广泛。近年多项系统综述指出电针可缩短腹部手术后 POI 持续时间,但针对腹腔镜胃切除术后 POI 的电针疗效证据有限。

③既往研究的局限性:已有的胃癌切除术后POI 针灸相关干预研究,因样本量小、缺乏假对照、单中心实施等问题,研究结论的可推广性受限,无法为临床提供充分可靠的证据支持。

3. 本研究的提出目的与假设

①研究目的:鉴于上述研究缺口,本研究旨在评估电针在缩短胃癌腹腔镜切除术后POI 持续时间、促进胃肠道恢复中的疗效与安全性。

②研究假设:假设电针相比假电针(SA)或单纯标准护理,在加速胃癌腹腔镜切除术后患者胃肠道恢复方面更具有效性。

二、方法

1. 研究设计

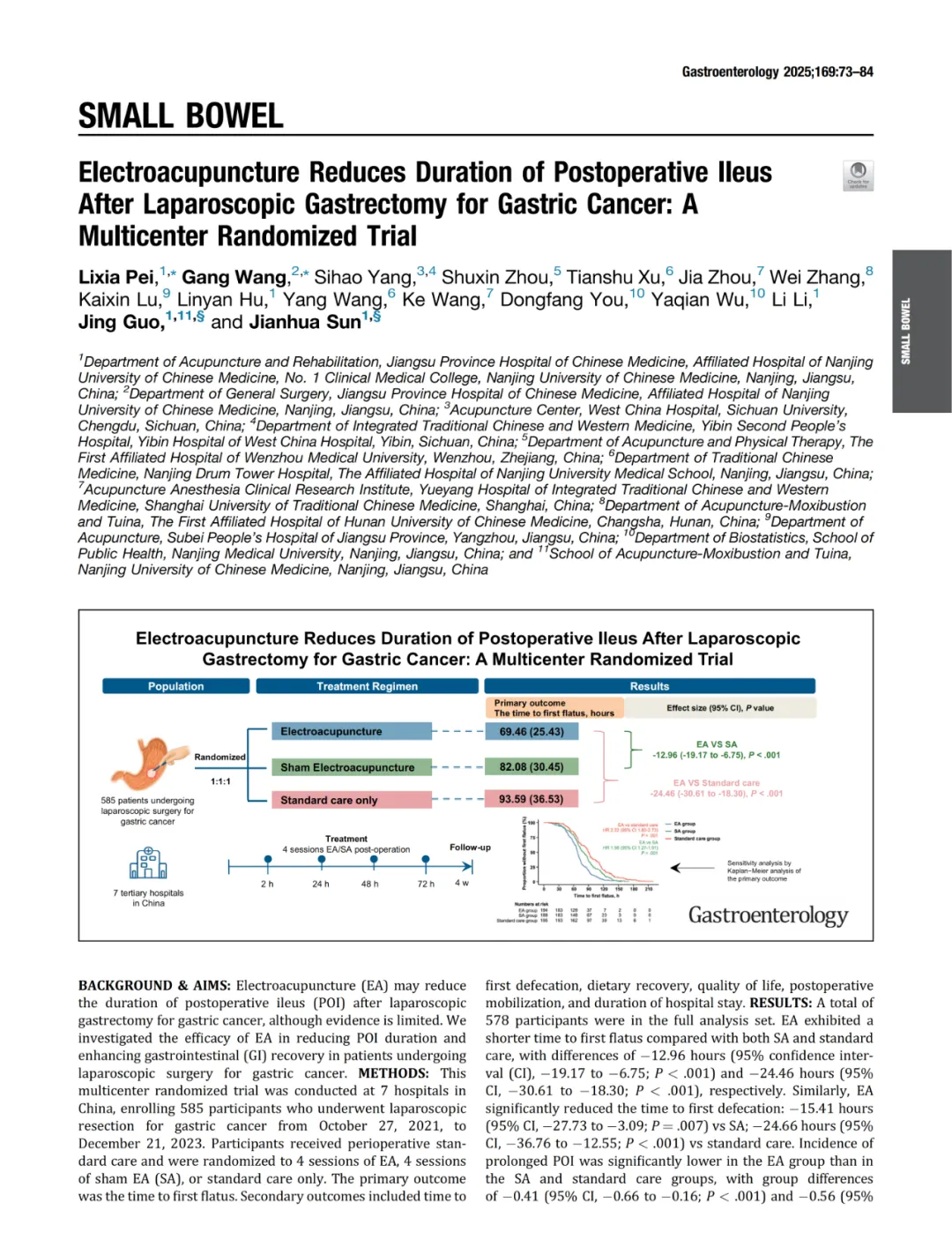

该研究为一项多中心、随机、3 组平行设计的临床试验,于 2021 年 10 月 27 日至 2023 年 12 月 21 日期间在中国 7 家医院开展(中国临床试验注册中心编号:ChiCTR2100050660)。研究方案已通过协调中心及各研究中心的机构审查委员会批准。所有受试者在随机分组前均签署了书面知情同意书。试验周期共 6 周,包括 1 周的基线评估期、4 天的治疗期以及 4 周的治疗后随访期。

2. 纳入标准

1)确诊胃癌;

2)年龄18-75 岁;

3)ASA分级为 Ⅰ-Ⅲ 级;

4)胃癌分期为Ⅰ-Ⅲ 期

5)计划接受择期腹腔镜切除术。

3. 排除标准

1)有腹部手术史;

2)计划接受姑息性手术或急诊手术;

3)需联合切除其他脏器;

4)手术方式由腹腔镜转为开腹;

5)术中出现严重并发症(如吻合口漏、消化道出血);

6)确诊严重心、肝、肾疾病或精神疾病;

7)以及不愿接受针灸治疗的患者。

4. 随机化与盲法

符合纳入标准的受试者按1:1:1 的比例随机分配至 3 个组:电针(EA)联合标准护理组、假针灸(SA)联合标准护理组、单纯标准护理组。随机化过程按纳入中心进行分层,区组大小设为 9,且对研究人员设盲。随机化与分配隐藏通过南京中医药大学附属医院的电子数据采集系统完成。外科医师、结局评估者及统计师均对治疗分组情况不知情(设盲)。

5. 干预方案

所有受试者均接受围手术期标准护理,包括多模式镇痛、患者自控麻醉、尽早拔除导尿管与鼻胃管、尽早进水进食以及尽早下床活动。当患者满足以下条件时即可出院:无需继续静脉补液、排气排便规律、可耐受口服流质饮食或肠内营养、口服镇痛药可有效控制疼痛、可独立下床活动。

电针与假针灸治疗由9 名持照针灸师实施,每位针灸师均拥有 5 年以上临床经验,且在试验开始前接受了统一的集中培训。治疗所用器械包括华佗牌一次性针灸针(规格 0.30×40 mm)、安慰剂钝针(规格 0.30×25 mm)、绝缘粘贴垫以及 SDZ-V 型电针仪(苏州医疗器械厂生产)。

除上述标准化术后管理外,受试者在麻醉复苏后的特定时间点(复苏后2 小时、24 小时、48 小时、72 小时)接受 30 分钟的电针或假针灸治疗。

1)电针组:受试者取仰卧位,在双侧内关穴(PC6)、足三里穴(ST36)、上巨虚穴(ST37)进行电针治疗(具体穴位定位详见补充材料 2 中的补充表 1 及补充图 1)。皮肤消毒后,将无菌粘贴垫贴于穴位处,针灸针透过粘贴垫缓慢垂直刺入,内关穴刺入深度约 15 mm,足三里穴与上巨虚穴刺入深度约 30 mm。通过手法捻转使受试者产生 “得气” 感后,在双侧足三里穴与上巨虚穴的针柄上横向连接成对电极,采用 50 Hz 连续波进行电刺激,刺激强度以针柄出现轻微颤动且受试者无疼痛感为宜。

2)假针灸组:在与电针组相同的穴位处,将安慰剂钝针透过粘贴垫放置,但确保针尖不穿透皮肤。治疗操作流程及电极放置方式与电针组一致,但不施加电刺激,也不进行手法捻转。

3)单纯标准护理组:仅接受统一的围手术期管理,不进行电针、假针灸治疗,也不采用其他可能影响肠道恢复的干预措施。

三、临床评估

1. 主要结局指标

首次排气时间,以小时为单位,指从腹腔镜手术结束至首次记录到排气的时间,该指标用于反映肠道功能恢复情况。

2. 次要结局指标

1)延长性术后肠麻痹(POI)发生率(定义为术后 72 小时仍未排气);

2)首次排便时间;

3)首次进水时间;

4)首次耐受流质饮食时间;

5)首次耐受固体饮食时间(其中“耐受”指摄入流质或固体食物后 4 小时内无恶心、呕吐症状);

6)术后恶心发作次数、呕吐发作次数、腹胀发作次数;

7)术后疼痛程度(采用0-100 毫米视觉模拟评分量表测量);

8)首次下床活动时间、首次独立行走时间、总住院时间及术后住院时间(术后住院时间指从腹腔镜手术结束至患者出院的时间段)。

上述时间相关结局指标由患者自行记录,之后由各8 小时轮班的护士提醒患者上报。

9)受试者需在三个时间点(基线、术后72 小时、术后 4 周随访)完成自评量表:营养风险筛查量表2002 版(NRS-2002)和欧洲癌症研究与治疗组织生活质量量表(EORTC-QoL),后者包含核心 30 条目量表(EORTC QLQ-C30)和胃癌专用 22 条目模块(EORTC QLQ-STO22)。NRS-2002 量表基于患者的营养状况和疾病严重程度评估营养不良风险,评分范围为 0-7 分。QLQ-C30 量表采用多条目和单条目评分法评估癌症患者的生活质量(QoL),评分范围为 0-100 分,该量表包含全球健康状况 / 生活质量量表、5 个功能量表、3 个症状量表及 6 个症状条目。QLQ-STO22 量表包含 5 个多条目量表(分别评估吞咽困难、疼痛、反流症状、进食限制和焦虑)和 4 个单条目(分别评估口干、味觉、身体意象和脱发)。次要结局指标还包括 NRS-2002 评分,以及从基线到术后 72 小时、术后 4 周时 QLQ-C30 和 QLQ-STO22 各分量表及条目的评分变化。

10)在随机选取的两个研究中心,于基线时评估受试者对电针(EA)积极疗效的预期值。在每次电针或假针灸(SA)治疗结束后 5 分钟内,询问受试者猜测自己接受的是电针还是假针灸。

在整个研究期间,所有不良事件(AEs)均由受试者、针灸师及临床专科医生共同记录;若发生严重不良事件,需在 24 小时内上报至主要研究者及医学伦理委员会。

四、统计学方法

1. 样本量计算

该研究的主要假设是验证电针在缩短首次排气时间方面是否比假针灸或单纯标准护理更有效。根据预试验数据,预计电针组与假针灸组的首次排气时间差异为6.72 小时(标准差 [SD] 21.10),电针组与单纯标准护理组的差异为 7.93 小时(标准差 23.29)。设定检验效能为 80%、双侧检验水准 α=0.05、脱落率 20%,经计算需纳入 585 名受试者(每组 195 名)。

2. 数据分析

1)数据集:①全分析集(FAS):用于主要分析,纳入随机后至少 1 次治疗且有 1 项疗效数据者,主结局无缺失,次结局用实际数据;②安全性集:纳入随机后至少 1 次针灸治疗者。

2)分析方法:①连续变量:正态用 ANOVA,非正态用 Kruskal-Wallis 检验;分类变量:卡方或 Fisher 精确检验;②主结局(首次排气时间):ANCOVA(调中心、胃癌家族史),固定序列检验(α=0.05,多数次结局同用);③部分次结局(QLQ 量表基线变化):GLMM(调中心、家族史),Bonferroni 校正;不良事件仅描述。

3)补充分析:①4 项敏感性分析(如符合方案集、Kaplan-Meier 法等)验证稳健性;②4 项亚组分析(年龄、肿瘤分期等)探首次排气时间影响因素。

4)工具与标准:SAS 9.4(独立统计师),双侧 P<0.05 有统计学意义。

五、研究结果

1. 受试者流程

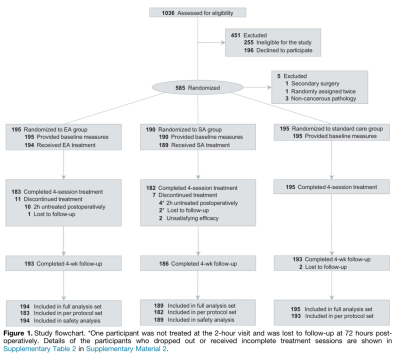

2021 年 10 月至 2023 年 12 月期间,共筛选 1036 名受试者,基线时纳入 585 名。随机分组后有 5 名受试者被排除:其中 1 名被错误分配两次,1 名因术后严重并发症接受二次手术,3 名被确诊为胃部良性病变。

共有9 名受试者失访(电针组 2 名、假针灸组 5 名、单纯标准护理组 2 名),其中 2 名受试者未接受任何干预,且无疗效结局数据记录。此外,另有 13 名受试者在术后 2 小时的治疗时间点未接受治疗。因此,全分析集共纳入 578 名受试者,符合方案集共纳入 558 名受试者(图 1)。

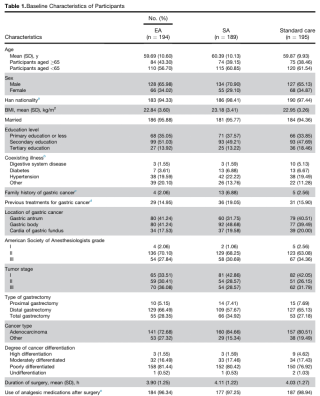

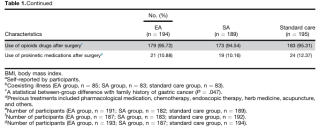

2. 基线特征

除胃癌家族史外,各组受试者的基线特征无显著差异(表1)。受试者平均年龄为 59.98 岁(标准差 10.21);其中男性 389 名(占 67.30%),腺癌类型患者 458 名(占 79.24%),平均手术时长为 4.01 小时(标准差 1.25)。

基线时,电针组(EA 组)与假针灸组(SA 组)受试者对针灸治疗的预期值无显著差异。电针组中有 75 名(71.43%)受试者、假针灸组中有 68 名(68.00%)受试者认为自己接受的是真实电针治疗。

3. 主要结局指标

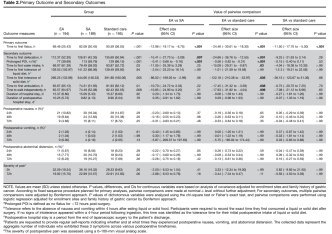

腹腔镜胃切除术后,电针组(EA 组)、假针灸组(SA 组)、单纯标准护理组的首次排气时间均值(标准差)分别为 69.46(25.43)小时、82.08(30.45)小时、93.59(36.53)小时。与假针灸组和单纯标准护理组相比,电针组均能显著缩短首次排气时间:其中电针组与假针灸组的组间差值为 - 12.96 小时(95% 置信区间:-19.17 至 - 6.75,P<0.001),电针组与单纯标准护理组的组间差值为 - 24.46 小时(95% 置信区间:-30.61 至 - 18.30,P<0.001)(表 2)。

4. 次要结局指标

1)电针组(EA 组)的首次排便时间显著短于假针灸组(SA 组)和单纯标准护理组:与假针灸组的组间差值为 - 15.41 小时(95% 置信区间:-27.73 至 - 3.09,P=0.007),与单纯标准护理组的组间差值为 - 24.66 小时(95% 置信区间:-36.76 至 - 12.55,P<0.001)。

2)电针组的延长性术后肠麻痹(POI)发生率显著低于假针灸组和单纯标准护理组:与假针灸组的组间差值为 - 0.41(95% 置信区间:-0.66 至 - 0.16,P<0.001),与单纯标准护理组的组间差值为 - 0.56(95% 置信区间:-0.82 至 - 0.31,P<0.001)。

3)此外,电针组在首次进水时间、首次耐受固体饮食时间、首次下床活动时间及首次独立行走时间方面均显著缩短(表2)。

4)术后72 小时,电针组的全球健康状况 / 生活质量(GHS/QoL)评分较基线的变化值高于假针灸组和单纯标准护理组:与假针灸组的组间差值为 4.46(95% 置信区间:0.70 至 8.21,P=0.01),与单纯标准护理组的组间差值为 7.79(95% 置信区间:4.11 至 11.47,P<0.001)。

5)在4 周随访期内,电针组 GHS/QoL 评分较基线的变化值仍高于假针灸组和单纯标准护理组。欧洲癌症研究与治疗组织生活质量核心量表(EORTC QLQ-C30)结果显示:与单纯标准护理组相比,电针组受试者的躯体功能和情感功能更优,且症状严重程度(疲劳、恶心呕吐、呼吸困难、失眠、食欲减退、便秘)显著降低;与假针灸组相比,电针组受试者的失眠和便秘症状也更少(图 2)。

6)欧洲癌症研究与治疗组织胃癌专用生活质量量表(EORTC QLQ-STO22)结果显示:与假针灸组和单纯标准护理组相比,电针组受试者在术后 72 小时的吞咽困难程度更低,且在术后 4 周的疼痛、上消化道不适、进食限制及味觉问题均显著减轻;此外,电针还能有效缓解受试者的焦虑程度。

7)三组受试者的营养风险筛查量表2002(NRS-2002)评分无统计学差异。

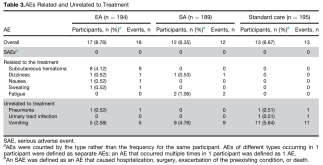

5.不良事件

1)电针组(EA 组)中有 11 名受试者报告了 12 例与针灸相关的不良事件,具体包括:皮下血肿 9 例、头晕 1 例、恶心 1 例、出汗 1 例。假针灸组(SA 组)中有 3 名受试者报告了 3 例与针灸相关的不良事件,具体包括:疲劳 1 例、头晕 2 例。

2)本研究采用《不良事件通用术语标准(第5.0 版)》(Common Terminology Criteria for Adverse Events version 5.0)对不良事件进行评估,结果显示所有与针灸相关的不良事件均判定为 1 级(轻度不良事件),无需特殊医疗干预。研究期间未发生严重不良事件(表 3)。

中西合璧述评

1、核心结论

电针(EA)作为胃癌腹腔镜胃切除术后辅助手段,效果显著且安全性较高,可纳入多模式治疗策略以助力患者胃肠道功能恢复:

1)疗效优势:相较假针灸(SA)与单纯标准护理,电针能显著缩短患者首次排气时间,还可改善术后相关症状与生活质量(QoL),同时降低延长性术后肠麻痹(POI)发生率,且在促进患者术后活动能力恢复上表现更优(首次下床、独立行走时间更短)。

2)安全性:电针相关不良事件(AEs)发生率较低。

2、穴位选择依据

该研究选取内关穴(PC6)、足三里穴(ST36)、上巨虚穴(ST37)联合刺激,原因如下:

1)中医经络理论及既往研究表明,足三里(ST36)、上巨虚(ST37)是治疗胃肠道功能紊乱的常用穴位,内关穴(PC6)可缓解术后恶心呕吐(手术常见并发症),且三者联用能促进肠道传输与胃排空。

2)过往研究证实,刺激足三里穴(ST36)的电针可显著促进结直肠癌术后患者肠道功能恢复,而刺激天枢穴(ST25)无此效果,进一步支撑了本研究的穴位选择。

3、与既往研究的一致性

1)一项纳入3 项结直肠癌手术相关临床试验的 Meta 分析显示,电针可使首次排气、排便时间均显著缩短 10.81 小时,与本研究结果一致。

2)Yang 等人研究发现,刺激足三里穴(ST36)的电针可使首次排便时间缩短 25.41 小时,与本试验观测到的 “缩短 24.66 小时” 高度吻合,且两项研究均采用 “电针联合标准护理” 方案,以足三里穴(ST36)为核心穴位,术后均开展 4 次治疗。

3)另有采用腹腔镜手术的研究,刺激百会穴(GV20)、内关穴(PC6)、足三里穴(ST36)及天枢穴(ST25),电针组首次排气时间短于假针灸组,与本研究结果具有可比性。

4、特殊发现与待解问题

1)亚组差异:电针对远端胃切除术与全胃切除术患者有效,但对近端胃切除术患者无效,可能因近端胃切除术患者样本量不足,或手术损伤了对胃肠蠕动至关重要的迷走神经。

2)未达预期的效果:本试验未观测到电针在术后镇痛(术后2 小时及 72 小时评估)、预防术后恶心呕吐上的优势。前者可能是腹腔镜手术与多模式镇痛联用降低了术后疼痛强度,掩盖了电针镇痛效果;后者则可能因围手术期管理已大幅降低此类症状发生风险,电针难以进一步发挥作用。不过,术后 4 周 QLQ-STO22 量表结果显示,电针组患者在未使用镇痛药物时疼痛缓解效果更优,提示其在术后疼痛管理中仍有辅助潜力。

3)假针灸相关:假针灸对缩短首次排气时间有一定作用,但与电针存在组间差异,证实电针疗效更优;且假针灸组与单纯标准护理组在首次排便时间、延长性术后肠麻痹风险上结果相近,同时两组患者对电针的预期值及盲法评估无差异。

5、研究局限性

1)首次排气、排便时间作为疗效评价指标,主观性较强,可能导致结果异质性;虽实时肠鸣音分析是理想的肠道活动定量评估工具,但因设备限制,本研究仅监测30 例术后患者,未来需纳入该客观指标。

2)部分术后患者因耐受度低,不愿在术后2 小时接受电针或假针灸治疗。

3)干预仅在术后进行,若覆盖整个围手术期,疗效或更显著。

4)仅2 个研究中心开展受试者预期值评估与盲法评估,覆盖范围有限。

5)采用的钝头安慰剂针(未穿透皮肤但有类似针灸触感),可能在穴位处引发生理反应,低估电针治疗效果。

6)研究仅针对腹腔镜胃切除术后患者,结论应用有局限性,未来需验证其在开腹手术患者、合并严重基础疾病患者中的适用性(虽有研究提示经皮电针或可推广至开腹手术场景,但合并复杂基础疾病患者疗效仍需真实世界研究验证)。

原文链接

Pei L, Wang G, Yang S, et al. Electroacupuncture Reduces Duration of Postoperative Ileus After Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer: A Multicenter Randomized Trial.Gastroenterology. 2025;169(1):73-84. doi:10.1053/j.gastro.2025.02.006