片剂 VS 压碎药:哪种更适合脑卒中吞咽障碍患者?一项前瞻性研究的关键结论

时间:2025-09-25 15:47:36 热度:37.1℃ 作者:网络

脑卒中作为全球范围内导致死亡和残疾的主要原因之一,其后续并发症中尤以脑卒中后吞咽障碍(PSD)最为常见,约有高达75%的急性期患者会出现不同程度的吞咽功能受损。吞咽障碍不仅增加了患者发生吸入性肺炎和营养不良的风险,也使得口服药物的给药过程变得复杂且充满挑战。在临床实践中,为了降低误吸风险,医护人员普遍会将固体剂型药物(如片剂、胶囊)压碎后给予患者服用,然而这一做法缺乏充分的器械评估证据支持,尤其是缺乏通过纤维内镜吞咽评估(FEES)这一金标准方法对压碎与整片药物吞咽安全性进行的系统比较。当前国际指南虽建议对脑卒中患者进行标准化吞咽筛查,并在评估中包括药物吞咽情况,但针对固体剂型管理的有效筛查工具或器械证据仍然缺失,这使得临床决策往往依赖于经验而非实证。因此,填补这一证据空白对于指导脑卒中后吞咽障碍患者安全用药具有重要意义。

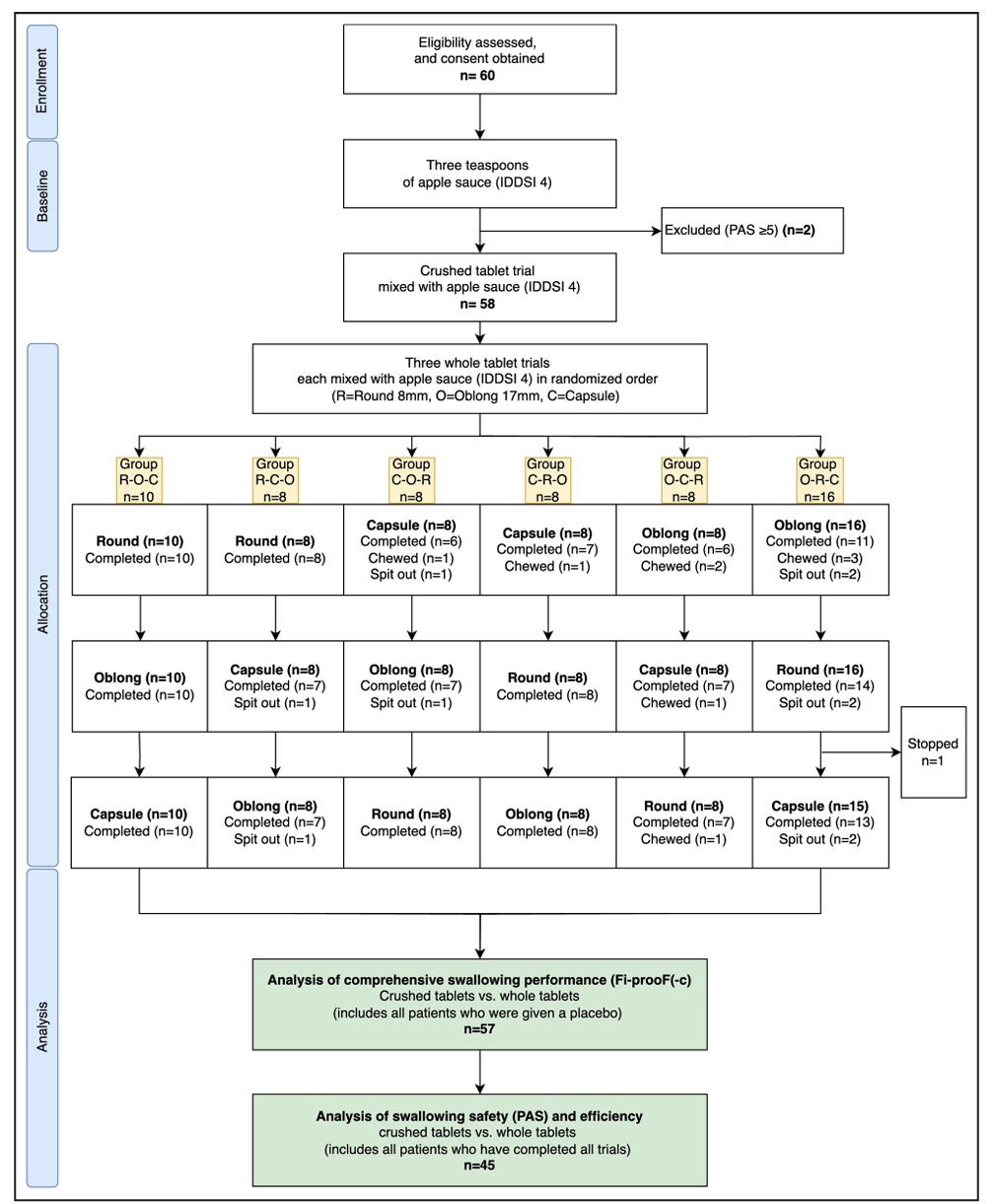

为了系统评估整片与压碎固体剂型在脑卒中后吞咽障碍患者中的吞咽安全性和效率,研究团队设计了一项前瞻性、单中心、横断面实验研究,共纳入了60名急性脑卒中(发病7天内)且存在吞咽障碍的患者。所有患者的中位Gugging吞咽筛查得分为14分,表明存在中度吞咽困难。研究采用随机顺序给患者服用三种不同形状的整片安慰剂(包括直径8毫米的圆形片、17×8.2毫米的长形片和2号填充胶囊)以及一种压碎的长形安慰剂片,每种药物均与3毫升苹果酱(符合国际吞咽障碍饮食标准倡议IDDSI 4级稠度)一同给予。吞咽过程通过FEES进行录制,并由经验丰富的言语治疗师团队进行评估。

主要结局指标采用穿透-误吸量表(PAS)评分,将PAS得分1-2分定义为安全吞咽,3-8分定义为不安全吞咽;次要结局包括咽部残留物严重程度(采用耶鲁咽残留严重度量表)、是否需要额外食团以及药物是否残留在咽部等。此外,研究还引入了新开发的FI-prooF量表(包括针对压碎药物的FI-prooF-c变体)对吞咽安全性和效率进行综合评分。为确保评估的客观性,研究还随机抽取了44段吞咽视频由独立评估者进行盲态评分,计算了评估者间一致性。

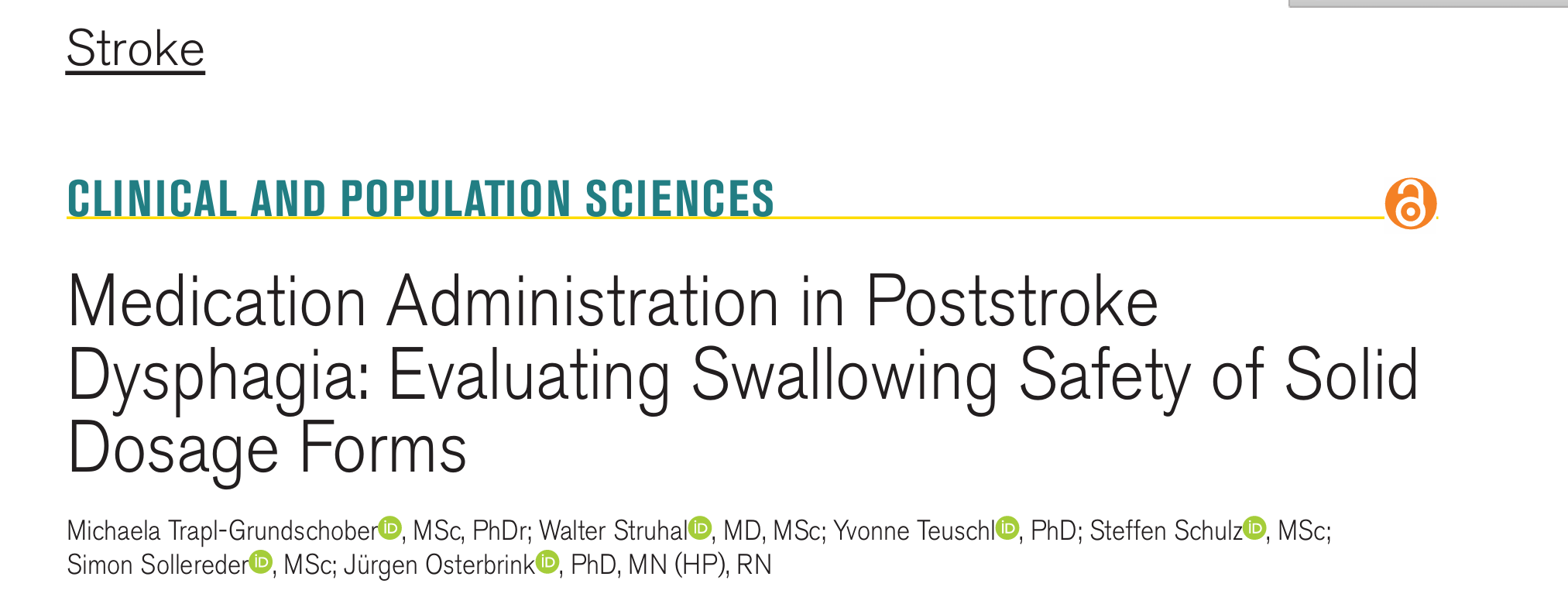

图1:所使用的安慰剂展示。A,整片和压碎状态。B,与3毫升苹果酱混合后

在研究过程中,共有58名患者完成了压碎药物试验,而整片药物试验中有20次(共174次试验)因患者咀嚼、吐出或中止而未纳入最终分析。结果显示,所有被完整吞下的整片药物(共154次)均未出现穿透或误吸事件,吞咽安全率达到100%。相比之下,伴随整片药物给予的苹果酱食团中有22次(14.3%)被评为不安全吞咽,压碎药物试验中有7次(12.1%)被评为不安全,两者之间无统计学显著差异。在吞咽效率方面,压碎药物在会厌谷残留的严重程度显著高于整片药物或伴随食团,且残留部位多集中于舌根和咽后壁。通过耶鲁残留量表进一步分析发现,压碎药物在会厌谷产生高残留(评分3-5分)的比例显著高于所有类型的整片药物。综合吞咽性能(FI-prooF-c量表)评估表明,8毫米圆形片剂的吞咽表现显著优于压碎药物,而不同整片剂型之间(如8毫米片与17毫米片)在某些比较中虽初显差异,但经多重比较校正后不再显著。

图2:患者入组及随机分配至FEES试验组的流程图

本研究的结果挑战了长期以来在临床中普遍采用的将固体药物压碎后给药的惯例。研究发现,整片固体剂型在伴有苹果酱作为辅助食团的情况下,对急性脑卒中后吞咽障碍患者而言是安全的,并未增加误吸风险。相反,压碎药物虽未显著提高不安全吞咽的发生率,但却显著增加了咽部(尤其是会厌谷)的残留物,这可能延迟药物溶解与吸收,甚至增加局部刺激或后续误吸的风险。这些结果强调了基于器械评估(如FEES)的个体化给药策略的重要性,避免对固体剂型进行不必要的机械改性。研究的局限性包括单中心设计、排除了严重合并症患者以及评估者间一致性仅属中等水平,未来需通过多中心大样本研究进一步验证。

原始出处:

Trapi-Grundschober M, Struhal W, Teuschi Y, Schulz S, Sollereder S, Osterbrink J. Medication Administration in Poststroke Dysphagia: Evaluating Swallowing Safety of Solid Dosage Forms. Stroke. 2025;56:2494-2502. doi:10.1161/STROKEAHA.125.051237

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。