奇异的趾动症(Athetosis)

时间:2025-08-30 12:19:07 热度:37.1℃ 作者:网络

论坛导读:趾动症(Athetosis)是一种以四肢远端,特别是手指和足趾出现缓慢、不规则、扭动样不自主运动为特征的神经系统综合征。它并非独立疾病,而是多种基底节及其联系通路受损后的常见临床表现,常与舞蹈症并存,合称为舞蹈性趾动症(Choreoathetosis)。趾动症目前仍是一种致残性较高的运动障碍,其根源在于基底节运动调节环路的损害。尽管其临床识别相对明确,但治疗仍是临床神经病学领域的一大难题。

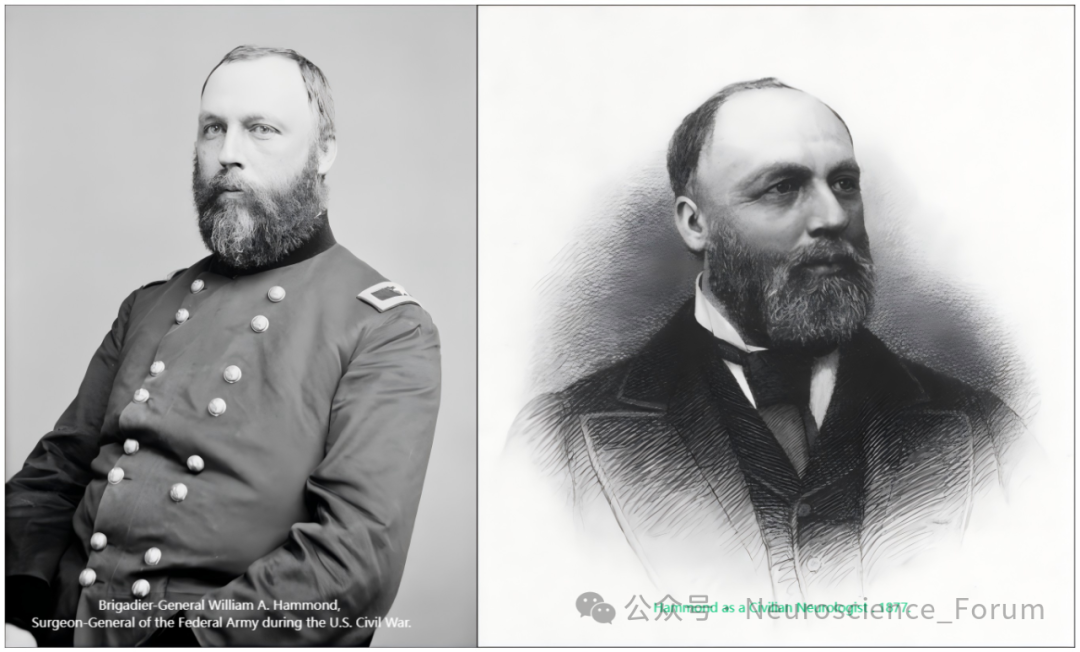

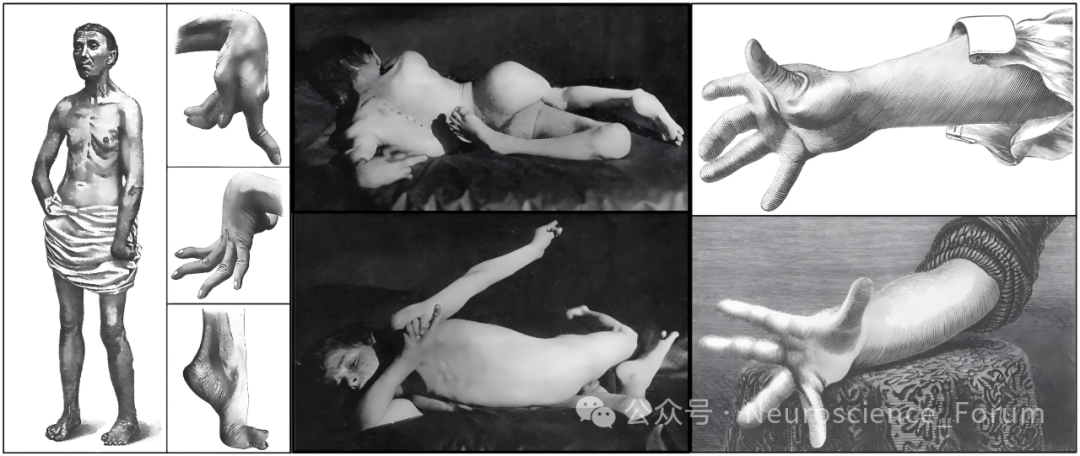

运动障碍疾病(Movement Disorders)是神经病学中的一个重要分支,其核心表现为随意运动的调节功能障碍,导致运动的速度、节律、质量和效率出现异常,可伴有不自主运动。不自主运动(involuntary movements)是锥体外系病变所致,是患者在意识清醒时出现不能控制的骨骼肌不正常运动。不自主运动表现形式多样,通常情绪激动时加重,睡眠时停止。多见于基底节病变引起的姿势及运动异常。趾动症(Athetosis)一词源于希腊语“athetos”,意为“不固定的”、“无法保持稳定”,由Hammond于1871年首次提出,用以描述一种独特的、无法控制的肢体蠕动样运动,又称手足徐动症。其特征性的表现为肢体远端(手指、足趾)持续的、缓慢的、蜿蜒的、扭动性的不自主运动,动作幅度可大可小,常在自主运动或情绪紧张时加剧,睡眠时完全消失。

doi: 10.7916/D8TT4PPH.

趾动症通常涉及远端肢体,有时涉及面部、颈部和躯干。它与肌张力障碍的区别在于缺乏持续的姿势,与舞蹈病的区别在于缺乏可识别的运动片段。关于趾动症是一个独立的症状还是肌张力障碍谱的一部分还是一种“慢舞蹈症”的形式还存在争议。在临床实践中,纯粹的趾动症相对少见,更多见的是其与舞蹈症(Chorea)——一种更快速、跳跃样、无规律的不自主运动——合并出现,称为舞蹈性趾动症(Choreoathetosis)。这表明两者在病理生理基础上可能存在重叠,均与基底节功能紊乱,特别是纹状体(尾状核和壳核)的损害密切相关。趾动症本身是大脑受损的一个“信号”,其背后隐藏着从遗传代谢病到围产期损伤,从药物副作用到神经退行性变的广泛谱系病因。因此,准确识别趾动症,并深入探究其根本原因,对于疾病的诊断、治疗和预后判断至关重要。

病理生理机制

趾动症的病理生理机制尚未完全阐明,但普遍认为其核心在于基底节-丘脑-皮层运动调节环路的平衡被打破。

基底节神经环路

基底节是大脑深部一群核团的总称,主要包括纹状体(尾状核、壳核)、苍白球(内侧部GPi和外侧部GPe)、丘脑底核(STN)和黑质(致密部SNc和网状部SNr)。经典的基底节模型描述了“直接通路”和“间接通路”如何精细调控运动。直接通路促进运动,而间接通路抑制不必要的运动。多巴胺能神经元从SNc投射至纹状体,通过激活D1受体增强直接通路,通过抑制D2受体抑制间接通路,从而整体上起到促进运动的作用。

环路失衡假说

当纹状体(尤其是壳核)发生病变时,会对这两条通路产生复杂影响。研究表明,导致舞蹈症和趾动症的病变,可能造成了间接通路活动不足和直接通路活动相对亢进,最终导致GPi/SNr对丘脑的抑制性输出减少。丘脑因此能够过度激活大脑皮层运动区,从而产生无法抑制的不自主运动。这种神经冲动的异常释放,在肢体远端肌肉表现尤为突出,因为支配远端精细运动的神经投射在皮层中占据了更大区域且更易受到异常输出的影响。

神经病理学基础

从解剖学上看,导致趾动症的最常见病变部位是纹状体(壳核和尾状核),其次是苍白球。这些结构的损伤可以是神经元丢失、胶质增生、髓鞘形成不良或代谢物质沉积。例如,在核黄疸导致的趾动型脑性瘫痪中,胆红素的毒性作用主要损害苍白球和纹状体神经元;而在缺氧缺血性脑病中,这些对能量代谢需求高的区域也最为脆弱。

病因学

趾动症的病因繁多,可根据起病年龄和病因性质进行分类。

按起病年龄分类

儿童期起病:这是趾动症最常见的群体。脑性瘫痪(Cerebral Palsy)是儿童趾动症最主要的原因,通常由围产期缺氧、缺血、早产、核黄疸等引起。其中,手足徐动型脑瘫以趾动症和舞蹈症为主要表现。遗传性/代谢性疾病如肝豆状核变性(Wilson‘s Disease)、亨廷顿病(Huntington’s Disease,青少年型可表现为肌张力障碍和趾动症)、线粒体病、脑内铁沉积神经变性病(NBIA,特别是PKAN)、GLUT1缺乏症等。自身免疫性/感染性疾病如西德纳姆舞蹈病(Sydenham’s Chorea)、抗NMDAR脑炎等,也可出现趾动样表现。

成人期起病:基底节区或丘脑的出血或梗死是成人急性起病趾动症的常见原因。长期使用左旋多巴(见于帕金森病患者)、抗精神病药物(多巴胺受体阻滞剂)是常见原因。此外,某些抗癫痫药、兴奋剂等也可诱发。神经退行性疾病亨廷顿病(成人型)、神经棘红细胞增多症等。代谢异常高血糖性非酮症偏身舞蹈症/趾动症,通常累及单侧基底节。脑外伤、颅内肿瘤、中枢神经系统感染等。

按病因性质分类

遗传性如亨廷顿病、Wilson病、NBIA等,有明确的基因突变位点。获得性包括缺氧缺血性:围产期窒息、心脏骤停、一氧化碳中毒等。毒性/代谢性:核黄疸、药物副作用、电解质紊乱等。免疫炎症性:自身免疫性脑炎、脑血管炎等。结构性:卒中、肿瘤、外伤等造成的基底节区结构性损害。

临床特征与诊断

趾动症的核心特征是远端为主、缓慢、扭动、不规则的不自主运动。患者的手指和足趾会表现出不断的屈曲、伸展、外展、内收的交替变换,形成一种“蠕虫爬行”或“演奏钢琴”般的奇异景象。这些运动在自主运动、情绪紧张、焦虑时加剧,在全身放松、安静休息时可减轻,睡眠中完全消失。可影响面部、舌头、颈部、躯干,但通常肢体远端最显著。常伴有肌张力的波动性变化(齿轮样或铅管样强直与肌张力减低交替出现)。严重的趾动症会显著干扰患者的日常生活功能,如书写、穿衣、进食、行走,并可能带来巨大的心理和社会压力。

doi: 10.7916/D8TT4PPH.

诊断与评估

趾动症的诊断主要依赖于详细的病史询问和细致的神经系统检查。病史需重点询问起病年龄、诱因、进展方式、用药史、围产期史、发育史、家族史等。神经系统检查观察不自主运动的模式、分布、诱发因素,并评估肌张力、肌力、共济运动、感觉和认知功能。量表评估可采用统一肌张力障碍评定量表(UBDRS)、伯克-法恩-马尔斯登肌张力障碍评定量表(BFMDRS)等对运动障碍的严重程度和功能损害进行量化评估。

辅助检查

神经影像学头颅磁共振成像(MRI)是首选检查。可发现基底节、丘脑的结构性病变,如梗死、出血、软化灶、异常信号(如Wilson病的“熊猫脸”征、NBIA的“虎眼”征)、萎缩等。实验室检查包括血常规、肝肾功能、电解质、血糖、铜蓝蛋白、血清铜、甲状腺功能、自身免疫抗体、抗链球菌溶血素O等,以排查代谢性和免疫性病因。遗传学检测对疑似遗传性疾病的患者,可进行针对性基因测序(如HTT基因、PANK2基因、ATP7B基因等)。神经电生理检查脑电图(EEG)可用于排除癫痫性活动,但对趾动症本身诊断价值有限。

鉴别诊断

需与以下运动障碍疾病相鉴别:①舞蹈症(Chorea)运动更快速、随机、闪电样,与趾动症常并存,单纯鉴别有时困难。②肌张力障碍(Dystonia)表现为持续的肌肉收缩导致的扭转和重复运动或姿势异常,动作模式更具持续性和固定性,常有感觉诡计(sensory trick)可缓解。③抽动秽语综合征(Tourette Syndrome)运动抽动可为简单或复杂,但具有刻板性、可被暂时抑制、并伴有前驱冲动感。④颤搐(ballism)又称为投掷运动,是丘脑底核或联系径路受损,引起肢体抛掷样不随意运动或肢体强力不自主的舞蹈样运动。

治疗与管理

趾动症的治疗应采取个体化、多学科协作的综合管理模式,目标在于减轻不自主运动、改善功能、提高生活质量。病因治疗这是最根本的治疗。一旦明确病因,应积极处理停用可疑诱发药物,Wilson病患者需终身驱铜治疗,免疫性疾病患者需进行免疫调节或免疫抑制治疗,纠正代谢紊乱(如控制血糖)。

趾动症药物治疗多数通过调节基底节神经递质平衡起作用,疗效因人而异,需从小剂量开始缓慢滴定。多巴胺耗竭剂如丁苯那嗪(Tetrabenazine)和氘代丁苯那嗪(Deutetrabenazine),可耗竭突触前膜的多巴胺,是治疗亨廷顿病相关舞蹈症/趾动症的一线药物。抗精神病药(多巴胺受体拮抗剂)如氟哌啶醇、利培酮、奥氮平等,通过阻断多巴胺D2受体起效。但需警惕其锥体外系副作用(如迟发性运动障碍)及其他不良反应。抗胆碱能如苯海索(Trihexyphenidyl)对儿童期起病的趾动型脑瘫可能有一定效果,尤其适用于伴有肌张力增高者。苯二氮卓类药物如氯硝西泮,通过增强GABA能抑制起作用,可缓解焦虑并减轻不自主运动。其他如左乙拉西坦、巴氯芬等在某些病例中也报告有效。

深部脑刺激(Deep Brain Stimulation, DBS)是目前主流的外科疗法。通过植入电极向特定脑核团发放高频电脉冲,以调节异常的神经环路活动。治疗趾动症/肌张力障碍的最常用靶点是苍白球内侧部(GPi)。大量研究证实,GPi-DBS对多种原因导致的难治性运动障碍(包括遗传性肌张力障碍、脑瘫等)安全有效,能显著改善运动症状和生活质量。立体定向毁损术如苍白球毁损术,因DBS的可逆、可调优势,现已较少应用。

物理治疗(PT)通过姿势控制、平衡训练、放松技巧、使用支具或矫形器(如腕部负重)来稳定肢体,抑制异常运动,改善运动功能。作业治疗(OT)专注于日常生活活动(ADL)的训练和适应性设备的应用(如加重餐具、防滑垫、特制笔具),帮助患者最大程度地实现生活自理。若累及口面部和咽喉部肌肉,需进行言语和吞咽功能评估与训练。提供心理咨询,处理焦虑、抑郁、病耻感等情绪问题,并链接社会资源,提供职业和教育支持,对患者及家属至关重要。

总结与展望

趾动症作为一种复杂的运动障碍综合征,是基底节环路功能失调的临床窗口。其病因谱系广泛,从围产期脑损伤到成人卒中,从罕见遗传病到常见药物副作用,要求临床医生具备缜密的诊断思维。诊断流程始于详尽的病史与查体,辅以神经影像学和针对性实验室检查,以溯本求源。治疗上,已从过去的束手无策发展到如今多元化的综合策略,包括病因治疗、药物调节、先进的DBS技术以及全面的康复支持,旨在为患者提供全人、全程的医疗照护。通过基础与临床研究的紧密结合,多学科团队的紧密协作,我们有望在未来为趾动症患者带来更有效、更根本的治疗方案,最终改善其长期预后和生活质量。