无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔胸腔镜辅助前纵隔肿物手术

时间:2025-09-26 12:10:50 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

目的 评估一种创新的手术技术—无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔胸腔镜辅助手术在前纵隔肿物切除术中的临床应用价值。方法 回顾性分析2025年3—4月在四川大学华西医院胸外科行无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔胸腔镜辅助前纵隔肿物切除术患者的临床资料。结果 共纳入4例患者,其中男2例、女2例,年龄58~75岁。肿物长径2.5~3.0 cm,手术时间60~150 min,出血量5~10 mL,术后第3天疼痛评分均为0分,术后住院时间2~3 d。所有患者均实现肿物及胸腺完整切除,无围手术期并发症。结论 无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔胸腔镜辅助技术通过优化手术视野和操作空间,显著提升了前纵隔肿物微创切除术的效果。该技术在确保手术安全性的同时,避免传统麻醉及管路相关并发症,有效减轻术后疼痛、加速患者康复,具有临床推广价值。

正 文

前纵隔肿物(anterior mediastinal masses,AMMs)涵盖多种肿瘤性及非肿瘤性病变,主要来源于胸腺,约占所有纵隔肿物的50%以上[1]。胸腺切除术是目前可切除AMMs的标准治疗方式[2]。微创胸腺切除术(minimally invasive thymectomy,MIT)凭借其切口小、住院时间短、术后疼痛轻等优势,已逐步成为主流选择[3]。然而,无论是经颈部入路、剑突下入路、单侧或双侧胸壁入路电视辅助胸腔镜手术(video-assisted thoracoscopic surgery,VATS),还是机器人辅助胸腔镜手术,其狭窄的手术视野和有限的操作空间,限制了MIT的应用与开展[4–7]。

为解决这一技术难题,多种机械式胸骨抬高装置应运而生[8–10]。现有装置主要通过直接硬性机械牵拉胸骨及肋骨来扩大胸骨后间隙,易对患者胸骨造成损伤[10]。团队此前报道的“双拉钩剑突下单孔VATS全胸腺扩大切除术”虽具有微创优势[11-12],但仍存在技术局限。首先,双拉钩并置易造成术野遮挡而影响操作;其次,剑突下牵引角度受限致胸骨抬升不足,从而限制术野暴露。此外,“硬性悬吊”装置直接接触并牵拉胸骨,存在损伤胸骨的风险,在老年及骨质疏松症患者中尤为显著。为此,本团队进行了器械改良和术式优化,创新性地研发了“天平拉钩抬高胸骨法”[13],该方法采用经皮“软性悬吊”技术间接抬高胸骨,在保证AMMs切除术野充分暴露的同时,降低医源性损伤风险,实现微创与安全的双重优化。

传统双腔气管插管联合机械通气是AMMs切除的标准麻醉方式,常规需配合中心静脉置管、导尿及术后胸腔引流等操作[14]。然而,此类操作不仅可能导致气管损伤、喉头水肿、术后感染、尿道损伤等并发症,还会因为多管路留置加重术后疼痛,延长住院时间,从而影响患者的康复进程[15]。

随着VATS和麻醉技术的协同发展,无管化电视胸腔镜技术(tubeless VATS)已成功应用于临床,在严格把握适应证的前提下,采用喉罩通气技术可安全有效地替代传统气管插管麻醉,减少插管相关并发症[16]。与此同时,Tubeless VATS还通过避免尿管及胸腔引流管等传统管路的留置,显著降低了管路相关并发症风险,研究数据更证实其在MIT中兼具安全性和有效性,可促进患者快速康复[17]。

基于前期研究基础,本研究创新性地提出“无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔VATS前纵隔肿物切除术”,重点探讨该技术在AMMs微创切除中的标准化操作流程及临床疗效。

1 资料与方法

1.1 临床资料

纳入2025年3—4月在四川大学华西医院胸外科行无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔VATS前纵隔肿物切除术的患者。收集患者基线资料,围术期资料,疼痛评分以及随访资料。纳入标准:(1)胸部增强CT确诊AAMs;(2)接受无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔VATS 前纵隔肿物切除术。排除标准:(1)新辅助治疗史;(2)有慢性疼痛病史或长期服用止痛药;(3)既往胸骨手术史;(4)活动性感染或合并原发性肿瘤。

1.2 手术方法

手术遵循MIT标准流程,手术原则及具体操作步骤参照既往文献报道[18-19]。本研究中所有无管化天平拉钩经皮悬吊单孔VATS前纵隔肿物切除术均由同一经验丰富的手术团队完成,确保手术操作的规范性和一致性。

1.2.1 器械组件

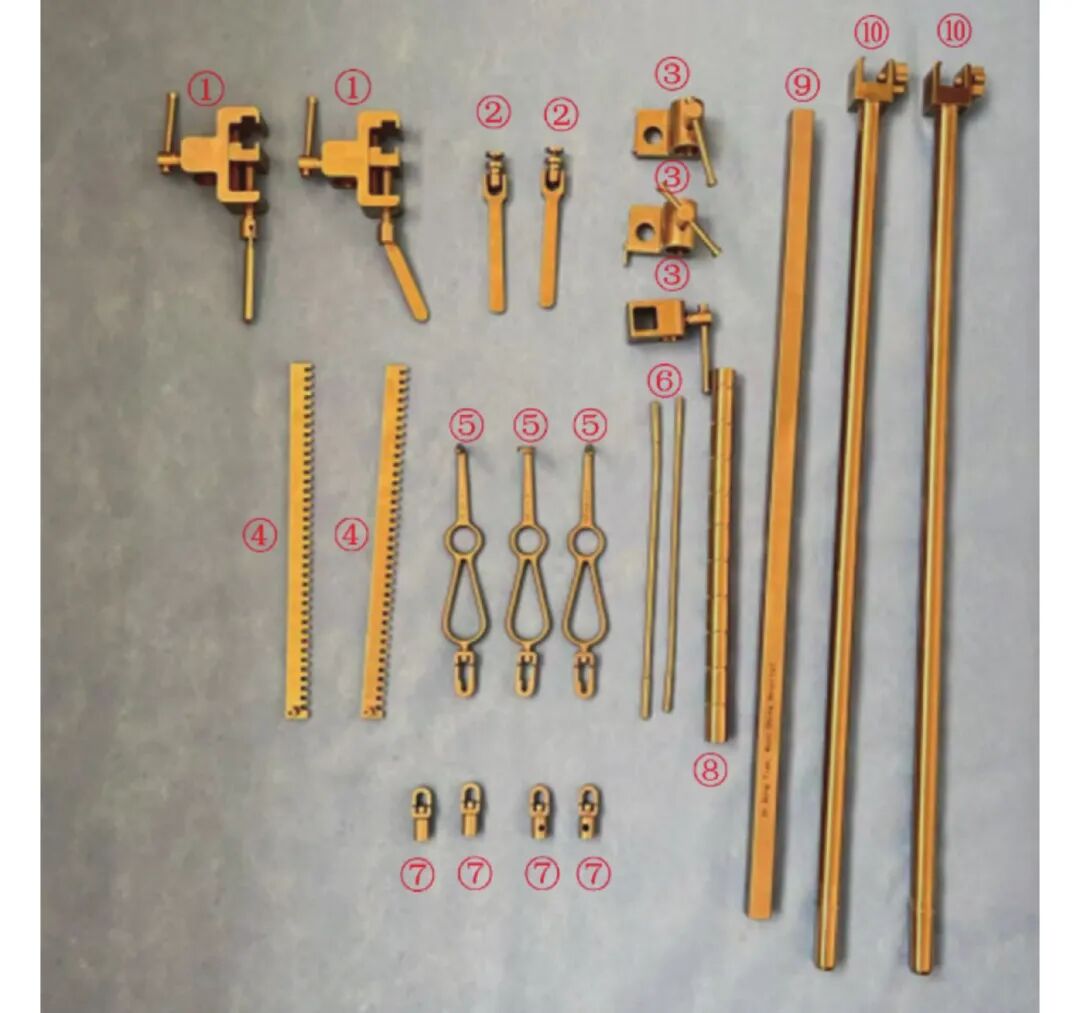

天平拉钩器械系统主要由三部分组成:(1)门型基座结构:包含2个固定器、2根竖杆和1根横杆;(2)平衡系统:由天平固定器和竹节式平衡杆构成;(3)提拉系统:包括拉钩、钢条隧道针、齿型调节杆、摇柄和转动鞘。其中,平衡杆一端垂直固定于基座横杆,另一端连接提拉系统。通过摇柄驱动转动鞘的机械传动,可实现天平拉钩的精确纵向提升,从而为手术提供稳定的操作空间。天平拉钩胸骨抬高装置已获中国国家专利授权(专利号:CN221830680U),所用器械由杭州创盟医疗设备有限公司生产;见图1。

图1 天平拉钩器械组件

① :基座固定器;② :摇柄;③ :天平固定器;④ :齿型提拉系统;⑤ :拉钩;⑥:钢条隧道针;⑦:隧道针提拉固定器;⑧:竹节平衡杆;⑨:横杆;⑩:基底竖杆。

1.2.2.1 麻醉和体位

患者起始取分腿仰卧位,麻醉实施过程中,应预先使用面罩进行充分给氧去氮,可采用以丙泊酚联合阿片类药物为主的静脉麻醉药,或七氟醚、异氟醚等吸入麻醉药用于麻醉诱导和维持,术中应采用有创血压监测。对于合并重症肌无力的患者,原则上应避免使用肌松药物,若临床必需则建议选用小剂量短效非去极化肌松药(罗库溴铵或维库溴铵),使用剂量约为常规剂量的1/5至1/4,并在手术结束时使用舒更葡糖钠进行拮抗。推荐使用可视喉罩[20],置入喉罩时,患者头部处于嗅物位,头后仰,打开口腔,托提下颌舌根前移,使咽腔增大;将喉罩背侧紧贴硬腭中线,向后、向下推进至下咽,尖端遇阻力时停止,气囊注气(免充气喉罩除外);确认喉罩位置正确,妥善固定,并用转换接头连接喉罩通气管,避免受压、移位并监测潮气量及气道阻力等参数以评估通气效果。 应严格掌握喉罩的禁忌证:(1)反流误吸高风险(如饱胃、胃排空延迟);(2)张口度严重受限以及口咽解剖结构异常;(3)咽部严重炎症、水肿、血肿、出血、脓肿、肿瘤;(4)重度肥胖伴睡眠呼吸暂停低通气综合征;(5)不能立即进行有效气管插管。胸骨上抬过程中,麻醉医生应注意保护患者颈椎和头部,并在体位固定后检查喉罩通气情况,必要时可通过实施气囊抽气-注气、托下颌、Up-Down手法等方法调整喉罩位置,保证对位和通气良好,若经处理无法改善,应更换喉罩或行气管插管。

1.2.2.2 主刀/助手位置及术前准备

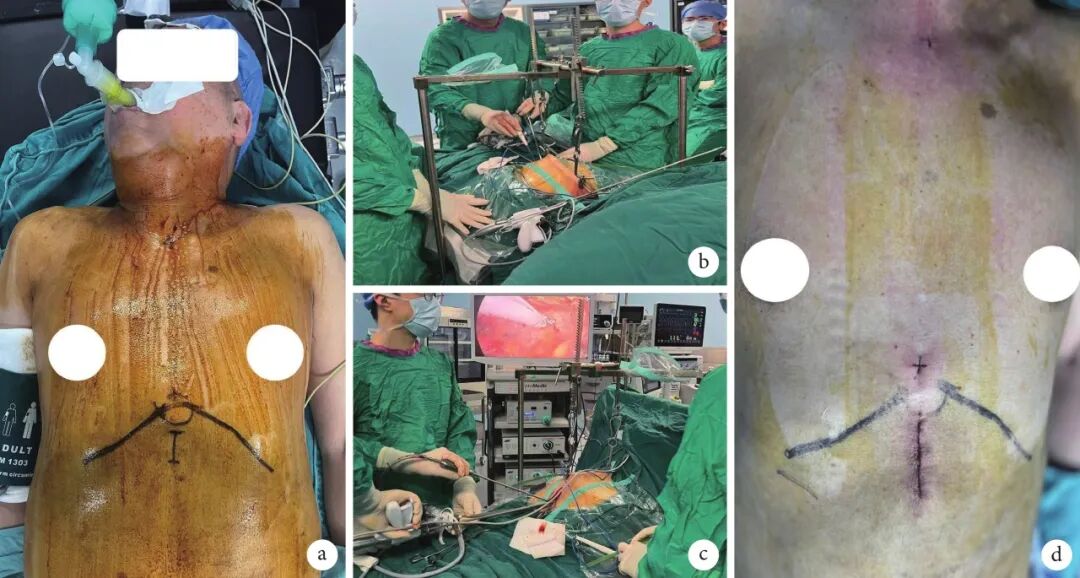

主刀医师位于患者两腿之间,两名助手分别站立于患者两侧,其中扶镜手位于患者右侧。术前准备阶段,手术团队根据解剖标志在胸骨上切迹和剑突处精确标记切口线,并以两标记点连线的中点作为天平拉钩底座的定位基准;见图2a。

图2 手术流程

a:喉罩麻醉及术前体表标记(胸骨上切迹-剑突切口,剑突下单孔切口);b:天平拉钩胸骨抬高装置;c:剑突下单孔入路VATS操作;d:皮肤缝合后切口情况;VATS:电视辅助胸腔镜手术。

1.2.2.3 天平拉钩系统的建立及调整

消毒铺巾后,巡回护士协同外科医师完成天平拉钩系统的安装。首先将天平拉钩底座固定于手术床两侧轨道,在胸骨上切迹和剑突上方放置胸骨抬高装置,使用隧道穿刺针沿术前标记线,在胸骨正前方自剑突向胸骨上切迹方向行皮下纵行穿刺,穿刺距离约等于胸骨长度。穿刺操作完成后,在隧道针尖端安装保护帽,并在其两端稳妥固定提拉装置,确保术中胸骨抬举的稳定性和可调节性。在剑突下方作3~4 cm纵行切口,使用抬高系统将隧道针两端向上提起,通过皮肤张力悬吊间接抬高胸骨(经皮“软性”悬吊),有效抬高胸骨并扩大胸骨后操作空间;见图2b。

1.2.2.4 手术步骤

胸骨悬吊满意后,术者使用电刀紧贴胸骨分离胸骨后间隙,并使用电刀保护套隔离电刀尖端,最大限度保护周围血管及重要组织结构并实现精确分离。主刀医师沿胸骨后前纵隔间隙向上解剖至左无名静脉水平,麻醉团队通过调节通气参数间接减少肺通气,优化术野。同时巡回护士将手术床调整为右高左低体位,确保左肺的充分氧合,避免术中低氧饱和度。以右侧膈神经为界,采用“从下到上、从右往左”的分离策略,系统性地处理胸腺及周围脂肪组织,依次显露心包、上腔静脉、右无名静脉、左无名静脉、头臂动脉干、气管、主动脉弓和左颈总动脉等重要结构。在游离胸腺右上极后,使用超声刀精确处理左无名静脉属支,进一步裸化左无名静脉。处理完右侧纵隔后,转换手术侧别,按照“从下到上、从左往右”的镜像原则完成左侧纵隔解剖,直至显露左无名静脉远端。两侧纵隔解剖相汇合后,进一步切除周围脂肪组织。整个解剖过程中,术者需准确识别膈神经,紧贴心包表面操作以保护重要结构;见图2c。

1.2.2.5 取出标本和关闭切口

肿物切除后,将完整切除的肿物装入专用标本袋,经剑突下切口完整取出,严格遵循无瘤原则。手术全程贯彻Tubeless VATS理念,术前不常规放置中心静脉导管和导尿管,术后不留置胸腔引流管。在彻底止血并确认肺复张满意后,有序拆除天平拉钩胸骨抬高装置,逐层关闭切口,完成手术;见图2d。

1.2.2.6 术后管理

术后密切观察患者生命体征,鼓励患者术后早期活动。采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评估术后疼痛情况,观察有无术后并发症。常规术后2~3 d复查胸部CT,评估术区及胸腔情况。

1.2.2.7 紧急情况处理

如果术中发生紧急情况,例如术中出血、心脏骤停或心包压塞等,需要紧急转为开胸手术,处理方案与传统剑突下单孔VATS一致。中转开胸无需更换体位,在原手术体位做第4或第5肋间前外侧切口快速进胸,必要时切断第4肋。使用牵开器扩大肋间隙并暴露术野。根据临床情况,暴露心脏及纵隔结构,以便进行血管修复、心内按压、心包切开等操作。

1.3 伦理审查

本研究已通过四川大学华西医院伦理委员会审查。批准号:2024 年审(1591)号。

2 结果

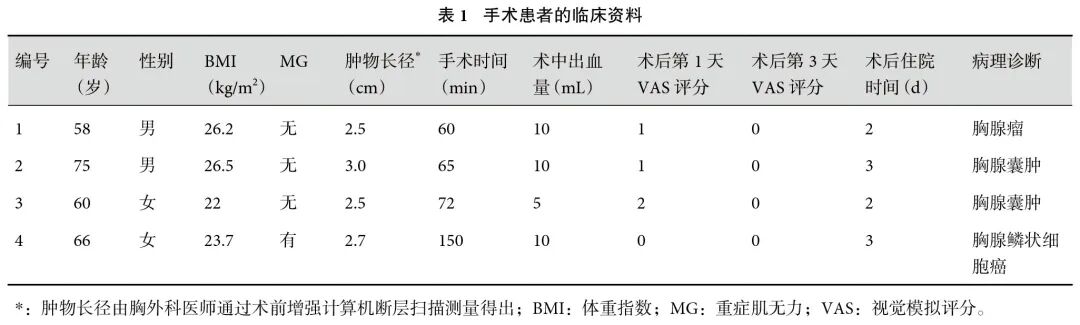

共纳入4例AMMs患者,其中男2例、女2例,年龄58~75岁。肿物长径2.5~3.0 cm。所有患者均完成肿物及胸腺完整切除。其中1例(患者4)术前诊断为重症肌无力Ⅰ型(眼肌型),行AMMs微创切除联合全胸腺扩大切除术。4例患者中位手术时间68.5(60~150)min,术中出血量5~10 mL,术后第1天VAS评分0~2分,术后第3天VAS评分均为 0 分。患者术后中位住院时间2.5(2~3)d。最终病理诊断:胸腺瘤1例,胸腺囊肿2例,胸腺鳞状细胞癌1例。患者临床资料见表1。

3 讨论

近年来,微创外科技术的进步使MIT成为AMMs治疗的首选方案。本团队前期系统综述证实MIT较传统手术方式具有显著临床优势[21]。然而,术野暴露不足及操作空间受限仍是当前微创技术面临的主要挑战。针对这一难题,本团队研发了“天平拉钩胸骨抬高装置”,并将其与Tubeless VATS结合,首次提出“无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔VATS前纵隔肿物切除术”。本研究首次系统阐述该创新术式的技术要点与临床应用经验。通过手术入路和麻醉方案的双重优化,该技术不仅改善了术野显露效果、操作空间,实现了AMMs的微创切除,同时促进患者术后快速康复,为AMMs的微创治疗提供新策略。

过去数十年来,AMMs微创手术入路得到了持续优化。目前临床常用的手术入路主要包括单侧胸壁三孔/四孔入路和剑突下入路[6,22]。与传统开胸手术相比,单侧胸壁入路虽具有创伤小、恢复快的优势[5],但存在对侧纵隔显露不足、操作困难等局限,且肋间神经损伤风险可能导致术后慢性疼痛[4]。与之相比,Kido团队提出的经剑突下入路[23],在避免骨损伤与肋间神经损伤的同时,提供了与开胸手术相当的手术视野,降低了重要组织的损伤风险。天平拉钩胸骨抬高装置进一步提升了剑突下入路的优势:通过3~4 cm的剑突下单孔切口即可完成全部手术操作和标本取出,并规避肋间神经损伤风险,且无需增加额外手术切口。根据手术原则,所有患者均接受了肿物及胸腺切除术,短期随访中未发现胸腺相关并发症。对于前纵隔良性占位(如胸腺囊肿),可选择行肿瘤切除术或肿物及全胸腺切除术,以避免复发[18,24]。

为改善手术视野和操作空间,Suda团队提出人工气胸技术[25],虽能横向扩展视野,但存在胸骨后间隙扩展不足、气体泄漏及血流动力学不稳定等缺陷。自Cooper团队报道框架-直角牵开器复合装置以来[8],机械式胸骨抬高装置在临床实践中逐步得到应用和改进。2013年,Zielinski等[9]首次提出胸骨双拉钩技术,通过“硬性悬吊”技术机械提拉胸骨显著改善了术野暴露,但其锥形拉钩可能导致胸骨医源性损伤。2016年以来,范江团队[26]在国内率先开展并推广双拉钩辅助剑突下双孔/单孔纵隔肿瘤切除术,该技术在国内多家医疗机构得到应用并取得良好的临床疗效。然而,临床实践表明,尽管经过多次改良,双拉钩辅助技术虽能较好抬高胸骨,但还存在着框架结构稳定性不足、胸骨抬升有限、“硬性悬吊”相关医源性损伤风险较高、操作及安装繁琐等问题[27]。天平拉钩胸骨抬高装置凭借其“门”型结构基座,实现两侧对称均匀受力,提供比单边拉钩更大的支撑力,显著提高了稳定性,减少了术中胸壁倾斜风险,同时避免了应力分布不均问题,使手术视野更加稳定。此外,该装置广泛适用于各类手术床,其模块化器械设计简化了术前准备时间,安装快速便捷,提高手术效率。在进行推广应用过程中,我们发现天平拉钩抬高胸骨器械操作直观简便,学习曲线短,即使经验较少的手术团队也能快速掌握,在提升手术效率的同时具有显著的临床推广价值;经皮“软性悬吊”技术安全性高、易于推广,目前已拓展应用于漏斗胸矫治术。此外,天平拉钩胸骨抬高装置和经皮悬吊技术优化了术者操作体验,同时实现了微创与美容的双重获益。该技术仅需建立两个5 mm穿刺孔配合剑突下单孔切口(3~4 cm),即可在确保充分手术视野的前提下,将组织损伤降至最低程度,术后伤口愈合几乎不留明显瘢痕。本中心随访数据显示,患者术后疼痛明显减轻,这可能是由于非破坏性胸骨抬高技术避免了骨膜损伤,以及剑突下入路对肋间神经的有效保护[13]。

“精准麻醉”是快速康复外科理念的重要实践。自2004年Pompeo团队首次报道非气管插管VATS以来[28],该技术在全球范围内得到持续创新与拓展[29]。何建行团队于2012年成功实施国内首例非气管插管VATS手术[30],证实了其可行性及安全性。2015年,王述民团队进一步将该技术应用于机器人辅助纵隔肿瘤手术[31]。近年研究[16, 32]表明,与传统双腔气管插管相比,非气管插管VATS不仅简化了麻醉流程,降低了术后并发症发生率,同时有效减轻了患者术后不适症状,为加速康复提供了有利条件。本研究采用TubelessVATS(喉罩置入)麻醉方案,在确保安全的同时避免了气管插管相关并发症。临床观察显示,患者术后中位住院时间缩短至2.5 d,证实非气管插管VATS在促进患者快速康复方面的临床应用价值,为胸外科微创手术的围术期管理提供了新的优化方向。

传统纵隔手术常规留置胸腔引流管、尿管及中心静脉导管,可能增加感染风险并限制患者早期活动。Liu等[33]的研究表明免除胸腔引流管可显著降低术后VAS评分[ 降低(1.1±0.9)分,P=0.003],且不增加气胸、胸腔积液及皮下气肿等并发症发生率。另有研究[17]指出,对于短时间手术,免除中心静脉导管及尿管同样安全可行。本团队基于这些证据,通过术中确切止血及系统性肺复张评估,对所有患者实施无管化管理。结果显示,该方案不仅避免了管路相关并发症,且明显减轻术后疼痛(术后第3天VAS评分均为0分),证明无管化 VATS在减少侵入性操作、优化围手术期管理方面的显著优势。

尽管我们已初步验证了无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔VATS技术在AMMs切除术中的可行性,但仍存在以下局限:首先,本研究仅纳入4例患者,研究样本量过少,未来需开展多中心、大样本的随机对照试验,并结合长期随访数据,以进一步验证该技术的有效性与安全性;其次,本研究未能直接测量皮肤组织所受拉力及胸骨抬升高度,后续研究需量化评估这类生物力学指标,提升技术安全性并促进其标准化;此外,尽管术后随访未观察到皮肤缺血或坏死相关并发症,但长时间皮肤牵拉所致缺血性损伤的理论风险仍需重视,未来研究将系统监测术中皮肤提拉时间,并评估术后皮肤血流灌注及组织活力,以量化经皮悬吊技术的安全性边界;最后,该技术对病例选择具有严格要求,当肿物侵犯肺实质需联合肺叶切除时,气管插管配合单肺通气仍是不可替代的麻醉方案;对于手术时间长或切除范围广泛(如累及心包、大血管)的复杂病例,仍需谨慎评估尿管及胸腔引流管留置的必要性。

综上所述,“无管化天平拉钩经皮悬吊剑突下单孔VATS前纵隔肿物切除术”通过创新性的器械设计与无管化 VATS整合,成功实现了手术视野与操作空间的双重优化,并将围手术期创伤降至最低,加速患者术后康复进程,为AMMs的微创手术治疗提供了新范式。尽管仍需针对特定复杂病例完善技术细节,但该术式凭借其技术优势,有望成为前纵隔微创手术的新标准。

利益冲突:无。

作者贡献:朱峻民、王俊杰负责论文设计、资料查阅及论文撰写;田东、岳建明负责论文设计、审阅及修改;唐宏涛、赵佳圣、孙艺馨、刘伊晨负责数据分析、论文修改;王蕾、林琳、李洁、赵金兰、涂雪花、丁宁莹、胡建容、何春梅、田蕾蕾负责数据收集及整理;田东、陈龙奇、王允、马林、宋永祥、陈成、田运伟、肖勇、李凯迪负责论文审校和质量控制。