【骨麻征途】超声引导下锁骨上神经阻滞联合胸锁筋膜平面阻滞与锁骨上神经阻滞联合臂丛上干阻滞在锁骨手术中的比较

时间:2025-09-26 12:11:04 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要

背景与目的: 锁骨手术的区域麻醉侧重于部位特异性神经阻滞,以最小化药物容量、避免不必要的神经阻滞并减少并发症。本研究旨在比较选择性阻滞锁骨上神经和臂丛上干的SCUT阻滞与锁胸筋膜平面阻滞作为锁骨手术部位特异性区域麻醉策略的有效性和动力学。

方法: 在这项单中心、双盲、随机研究中,50例接受锁骨手术的患者在超声引导下使用20 mL 0.5%罗哌卡因,分别接受SCUT阻滞或CPF阻滞联合SC神经阻滞。主要结局是镇痛总持续时间。次要结局是感觉阻滞起效时间、运动功能损害程度、膈肌移动度、视觉模拟评分法评分和患者满意度评分。统计分析包括Student's t检验、卡方检验和Mann-Whitney U检验(视情况而定),统计学显著性设定为 P < 0.05P<0.05。

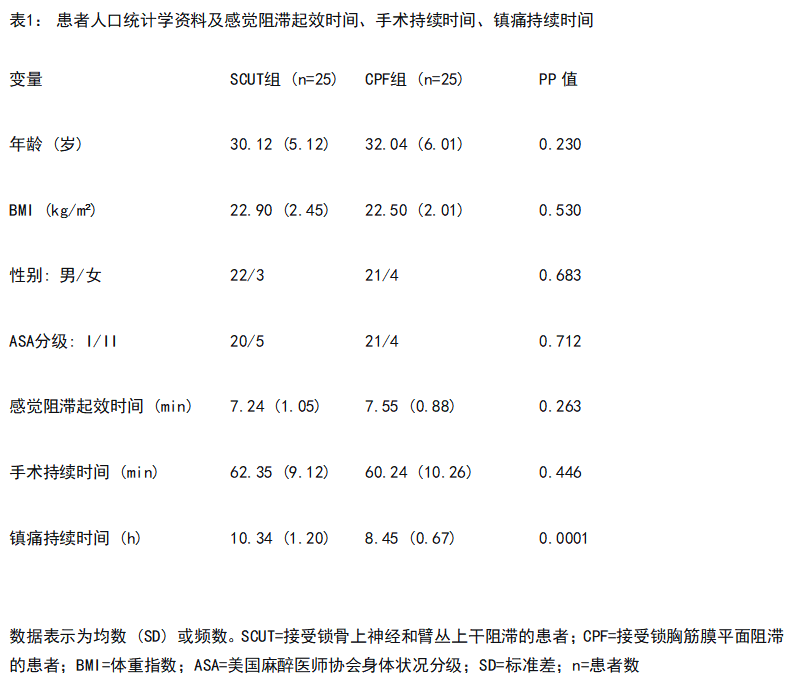

结果: SCUT组术后镇痛平均持续时间为10.34 [标准差:1.20]小时,CPF组为8.45 [标准差:0.67]小时 (P < 0.001P<0.001) [均数差:1.89 (95% CI: 1.15, 1.29)]。SCUT组表现出较低的VAS评分,但比CPF组有更高的运动功能损害和更低的膈肌移动度。然而,感觉阻滞起效时间和患者满意度评分的差异无统计学显著性。

结论: SCUT阻滞和CPF阻滞联合SC神经阻滞是锁骨手术有效的部位特异性区域麻醉策略。

关键词: 臂丛阻滞,锁骨手术, 胸锁筋膜阻滞,SCUT阻滞,锁骨上神经阻滞,超声引导神经阻滞

引言

对于锁骨手术,区域麻醉相比全身麻醉能带来更优的患者康复结局。现有文献包含多种区域麻醉方法,包括颈丛阻滞、选择性锁骨上神经阻滞、上干阻滞和斜角肌间沟阻滞,但这些方法并非部位特异性。[2] 超声引导区域麻醉的广泛普及导致了新的阻滞技术,如上干阻滞,以及筋膜间平面技术,如锁胸筋膜平面阻滞。

锁骨手术中的"SCUT阻滞"是指一种超声引导的区域麻醉技术,结合了SC神经阻滞和臂丛上干阻滞,为锁骨区域的手术提供靶向麻醉。SCN起源于颈浅丛,由C2-C4腹侧支发出,支配锁骨上方的感觉区域。选择性SCN阻滞可使用3-5 mL的减少麻醉药容量实现。CPF阻滞是指将局部麻醉药注射到CPF中,旨在阻滞在支配锁骨之前穿透锁胸筋膜的感觉神经(除了支配锁骨上方皮肤的SCN;因此,必须额外补充SCN阻滞)。

在本研究中,我们对锁骨手术患者实施了超声引导下SCN阻滞联合CPF阻滞或SCUT阻滞,以评估两种阻滞的临床有效性和阻滞质量。主要目的是比较在这两种阻滞下接受单侧锁骨手术患者的镇痛持续时间。次要目的是感觉阻滞起效时间、运动功能损害、同侧膈肌移动度、VAS评分和患者满意度。我们假设SCUT阻滞和CPF阻滞联合SCN阻滞能为接受锁骨骨折手术的患者提供相似的镇痛持续时间。

方法

在获得机构伦理委员会批准后(批准号:GIMS/IEC/HR/2023/33,日期:2023年10月21日),本研究在印度临床试验注册中心注册(注册号:CTRI/2024/05/068199,可访问https://ctri.nic.in/Clinicaltrials/login.php)。这是一项随机、双盲的干预性研究,遵循《赫尔辛基宣言》(2013年)、CONSORT声明和良好临床实践指南。本研究于2024年5月至2024年12月在一家三级甲等医院进行。招募了52名年龄在18-60岁、美国麻醉医师协会身体状况分级为I/II级、计划接受单侧锁骨手术的患者。获得了参与研究及使用患者数据用于研究和教育目的的书面知情同意书。

通过计算机生成的随机化表(使用Open Epi软件版本3.01,亚特兰大,佐治亚州,美国)进行简单随机化,将患者按1:1比例随机分配到SCUT组或CPF组,每组25名参与者。由不参与研究的技术人员使用顺序编号、不透明、密封信封法进行分配隐藏。由独立观察员进行数据收集。入组的参与者和独立数据收集人员对患者的分组和所给予的阻滞不知情。排除标准包括:拒绝参与者、双侧锁骨骨折或肋骨骨折、心脑血管疾病、呼吸功能不全、凝血功能异常、穿刺部位感染或血肿、过去3个月内持续使用镇痛药、以及对局部麻醉药过敏。

经过麻醉前评估后,向患者解释阻滞程序和VAS评分。手术当天将患者送至术前准备室,建立静脉通路,并开始标准监测。在实施阻滞前,静脉注射咪达唑仑1 mg、昂丹司琼4 mg和芬太尼1 µg/kg。根据随机分组实施阻滞:

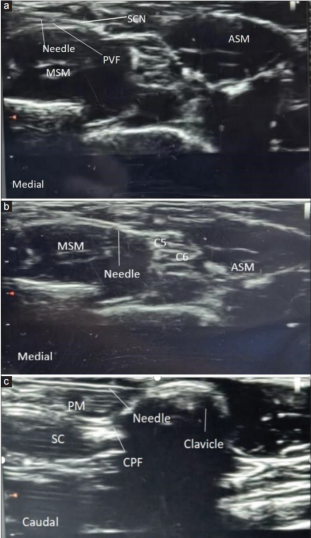

SCN阻滞:患者取仰卧位,头转向对侧。在所有无菌操作下,将高频超声探头(4–12 MHz, Philips Innosight, Philips Ultrasound Inc., Bothell, WA, USA)置于颈部外侧,胸锁乳突肌中点,环状软骨水平。[8] 在皮肤注射1 mL 1%利多卡因后,使用后路平面内技术,从外向内引入22-G、50-mm绝缘针(Stimuplex D, B Braun, United States),直至其尖端置于椎前筋膜上方的SCN附近,注射5 mL 0.5%罗哌卡因 [图1a]。

臂丛上干选择性阻滞:完成SCN阻滞后,将超声探头向内侧移动扫描斜角肌和C5、C6神经根,并沿其向远端追踪直至它们在锁骨上区域汇合形成上干。针从外侧向内侧方向进针,注射15 mL 0.5%普通罗哌卡因 [图1b]。[4-7]

CPF阻滞:完成SCN阻滞后,再次进针,在胸锁筋膜下方注射15 mL 0.5%普通罗哌卡因,使其与锁骨骨膜分离。[8-10] 注射在锁骨骨折断端的两侧进行,每侧注射7.5 mL [图1c]。

在阻滞实施后20分钟,在三个区域测量阻滞效果:胸锁关节、锁骨中点和肩锁关节。设定四个等级:0表示感觉无减退,1表示针刺感减退,2表示无针刺感,3表示无触觉。采用改良Bromage量表评分评估上肢运动功能。[11] 4分表示相关肌群肌力正常,3分表示肌力减弱但能抗阻力运动,2分表示能抗重力运动但不能抗阻力,1分表示仅有肌肉群轻微活动,0分表示无活动。记录患者术后1、2、3、4、6、8、10、12、18、20和24小时的VAS评分。通过实时M型超声检查评估膈肌移动度。患者在直立坐位下评估从静息呼气位到深吸气位(叹息试验)的膈肌移动范围。在阻滞前和阻滞后30分钟记录。膈肌移动度减少超过75%、无移动或矛盾运动视为完全麻痹。减少在25%至75%之间视为部分麻痹,移动度减少小于25%视为无麻痹。[12] 记录阻滞相关不良事件,包括局部麻醉药全身毒性反应、神经损伤、霍纳综合征、气胸和血胸。在20分钟时或直至达到感觉运动阻滞2级(视为完全传导阻滞)进行评估。若30分钟结束时未达到完全传导阻滞,则视为阻滞失败,排除出研究。

术后疼痛管理方案包括每8小时静脉注射扑热息痛1 g。当VAS评分≥4时,静脉注射曲马多2 mg/kg作为补救镇痛。在基线时及术后第1-4小时每小时,以及术后6、8、10、12、18、20和24小时评估锁骨疼痛。术后24小时内评估潜在不良事件,包括低氧血症、呼吸困难、声音嘶哑、呃逆和霍纳综合征。使用7点Likert量表评估患者满意度。[13] 在术后24小时询问患者满意度:1=极不满意,2=不满意,3=有点不满意,4=无所谓,5=有点满意,6=满意,7=非常满意。从阻滞时间到患者首次主诉疼痛的时间被视为术后镇痛持续时间。

图1: (a) 锁骨上神经阻滞, (b) 上干阻滞, (c) CPF阻滞过程中的超声图像。PVF = 椎前筋膜;ASM = 前斜角肌;MSM = 中斜角肌;SCN = 锁骨上神经;C5 = 第五颈神经根;C6 = 第六颈神经根;ASM = 前斜角肌;CPF = 锁胸筋膜;PM = 胸大肌;SC = 锁骨下肌

本研究的主要结局是术后镇痛总持续时间。次要结局是感觉阻滞起效时间、使用MBS评估的相关上肢运动功能损害程度、同侧膈肌移动度的变化、以及最初24小时内的VAS评分。最后,由患者在术后第一天结束时评估满意度水平。

使用Epi Info软件(美国佐治亚州亚特兰大疾病控制与预防中心制造的统计软件)计算样本量。我们的研究样本量基于Xu等人[8]之前的一项研究计算,该研究观察到阻滞后首次镇痛时间的均数差为7.0 [标准差:1.5]小时。样本量确定时,显著性水平为0.05,每组至少20例,检验效能为0.80。考虑到脱落率和标准差的差异,我们每组取样本量为25例。

所有数据使用统计产品与服务解决方案28版(International Business Machines Corporation, Armonk, NY, USA)进行整理和分析。使用Shapiro–Wilk检验评估连续变量的正态性。年龄、BMI、感觉阻滞起效时间、手术持续时间、镇痛持续时间和膈肌移动度等呈正态分布的变量,使用配对Student's t检验进行比较。配对t检验也用于组内比较(例如阻滞前后膈肌移动度)。非正态分布变量(中位数和四分位距)为VAS和患者满意度评分。对这些变量使用Mann–Whitney U检验。分类变量包括性别(男/女)、ASA身体状况分级(I/II)、MBS评分、达到完全感觉阻滞的患者数、补救镇痛需求、以及膈肌麻痹发生率。这些变量使用卡方检验或Fisher精确检验(视情况而定)进行分析。P值小于0.05认为有统计学意义。

结果

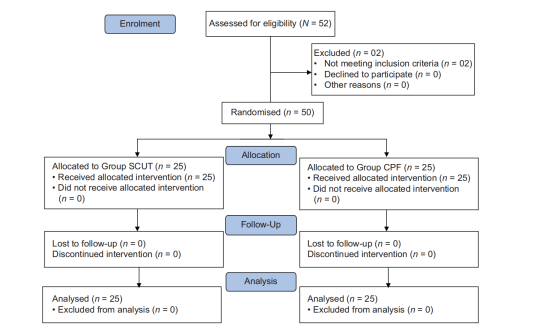

本研究招募了52名患者,其中2名被排除;1名患者因注射部位血肿被排除,另1名因同时患有多发性肋骨骨折被排除。其余50名参与者被平均随机分配接受SCUT阻滞或CPF阻滞联合SCN阻滞 [图2]。纳入患者的身体特征、手术程序和平均手术持续时间如表1所示,所有患者术中均未转为全身麻醉。

图2: 参与者入组的CONSORT流程图。SCUT = 锁骨上神经和臂丛上干选择性阻滞;CPF = 锁胸筋膜阻滞;n = 患者数

SCUT组所有25名患者均在阻滞下成功完成手术,无需任何补充镇痛干预,镇痛平均持续时间为10.34 (SD: 1.20) (95% CI: 9.87, 10.81) 小时。在CPF组中,镇痛平均持续时间为8.45 (SD: 0.67) (95% CI: 8.18, 8.71) 小时,有3名患者在暴露锁骨外侧骨块时出现疼痛,经外科医生进行补充皮下浸润后缓解。SCUT组首次请求补救镇痛的时间显著长于CPF组,均数差为1.89小时 (95% CI: 1.15, 1.29,P < 0.001P<0.001)。

所有患者在24小时时感觉和运动功能完全恢复。两组感觉阻滞起效时间相当,SCUT组为7.24 (SD: 1.05) (95% CI: 6.82, 7.65) 分钟,CPF组为7.55 (SD: 0.88) (95% CI: 7.20, 7.89) 分钟,均数差为0.31分钟 (95% CI: -0.86, 0.24;P = 0.263P=0.263)。

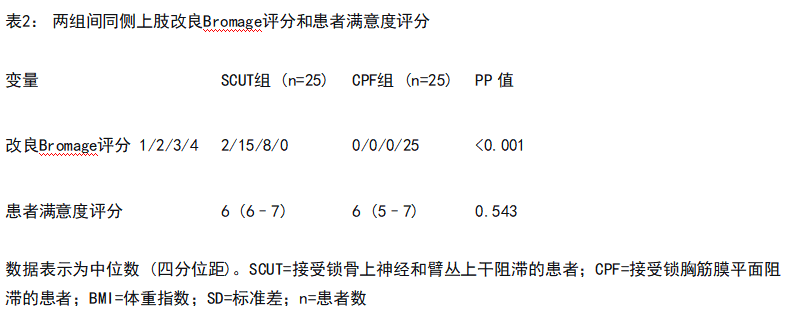

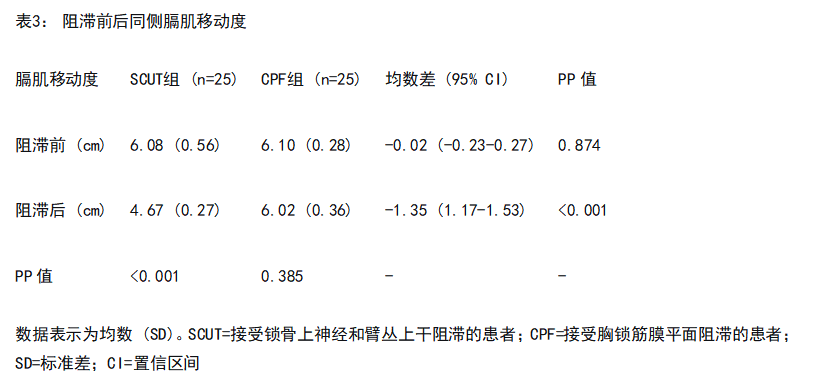

CPF组未表现出同侧上肢运动功能损害,所有患者的三角肌和肱二头肌MBS评分均为4分。在SCUT组,三角肌或肱二头肌运动功能显著下降,有8例评分为3分,15例评分为2分,2例评分为1分,具有统计学显著性 (P < 0.001P<0.001) [表2]。阻滞前基线膈肌移动度在SCUT组和CPF组分别为6.08 (SD: 0.56) (95% CI: 5.86, 6.30) cm 和 6.10 (SD: 0.28) (95% CI: 5.99, 6.21) cm;阻滞后30分钟,SCUT组和CPF组的膈肌移动度分别为4.67 (SD: 0.27) (95% CI: 4.56, 4.77) cm 和 6.02 (SD: 0.36) (95% CI: 5.87, 6.16) cm。SCUT组膈肌移动度的减少显著高于CPF组,均数差为-1.35 cm (95% CI: 1.17, 1.53;P < 0.001P<0.001) [表3]。SCUT组有1名患者的膈肌移动度减少超过基线值的25%(28.3%)。SCUT组其余参与者的膈肌移动度基线值减少均小于25%。尽管存在统计学显著差异,但无患者出现呼吸功能不全症状或需要氧疗。

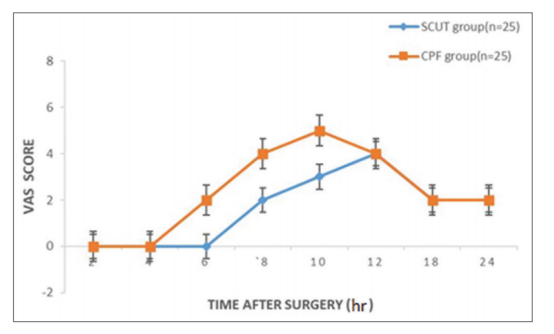

两组间术前及术后最初4小时内的VAS评分无统计学显著差异。然而,CPF组在术后8、10、12、16和24小时的VAS评分显著较高。相比之下,SCUT组在术后10小时的VAS评分显著较高 [图3]。患者满意度在术后8、10、12、16和24小时CPF组并未显著较高。相比之下,SCUT组在术后10小时的评分显著较高 [图3]。

图3:锁骨手术后SCUT组和CPF组随时间变化的VAS评分。SCUT = 接受锁骨上神经和臂丛上干阻滞的患者;CPF = 接受锁胸筋膜平面阻滞的患者;VAS = 视觉模拟评分法

患者满意度评分在两组间未显示出统计学显著差异[表2]。术后最初24小时内未观察到不良事件。

讨论

本随机研究比较了SCUT阻滞与CPF阻滞联合SCN阻滞作为锁骨手术唯一麻醉技术的效果。SCUT组的术后镇痛持续时间长于CPF组 (P < 0.001P<0.001)。

Mohamed等人[14]的一项研究也得出SCUT阻滞比锁胸筋膜阻滞镇痛持续时间更长的结果,但他们的持续时间更长:18.76 (SD: 0.89) 小时 vs 15.34 (SD: 1.38) 小时,均数差为3.42小时 (P < 0.001P<0.001)。这可以通过他们在局部麻醉药中使用了辅助剂(硫酸镁和地塞米松)来解释。另一项类似研究也发现SCUT阻滞对锁骨手术有效。[4]

在本研究中,两组的感觉阻滞起效时间相当(P = 0.263P=0.263),这与一项感觉阻滞起效时间相似的研究结果一致。[14]

Xu等人[8]的一项研究发现,在锁骨手术中,与斜角肌间沟阻滞相比,锁胸筋膜组的上肢运动功能完好且MBS评分更高,这与我们的研究一致。Jo等人[15]在比较上干阻滞和肋锁间隙阻滞用于肩关节镜手术时,发现半侧膈肌麻痹的发生率更高,与本研究相似。然而,Kim等人[16]得出结论,上干阻滞保留了呼吸功能,并显著减少了半侧膈肌麻痹。

本研究中CPF组的VAS评分高于SCUT组,患者满意度在两组间无统计学显著差异,这与之前的研究一致。[14] SCUT阻滞和CPF阻滞因其安全且适用于锁骨手术而日益普及,从而避免了全身麻醉的风险,特别是在困难气道或伴有多种合并症的患者中。[17-19]

本研究有一些局限性需要考虑。首先,它是单中心研究且样本量较小。其次,未考虑不同骨折部位和类型的影响。第三,需要在老年和合并症患者中进行更多研究。此外,需要探索这些阻滞提供充分麻醉所需的最小药物剂量。

结论

锁骨上神经和臂丛上干阻滞以及锁胸筋膜平面阻滞联合锁骨上神经阻滞能有效地为锁骨手术提供部位特异性区域麻醉,并可作为独立的麻醉技术。

骨麻征途 点评

本篇研究通过严谨的设计,比较了两种超声引导下的部位特异性阻滞技术——锁骨上神经联合臂丛上干阻滞(SCUT阻滞)与锁骨上神经联合胸锁筋膜平面阻滞(CPF阻滞)的临床效果。研究最核心的发现在于明确了两种阻滞方案的优劣权衡。SCUT阻滞展现了显著的镇痛优势,其术后镇痛持续时间(10.34小时)显著长于CPF阻滞(8.45小时),且术后多个时间点的疼痛评分(VAS)更低。这证实了通过直接阻滞臂丛上干(C5-C6),可以更彻底地阻断传导锁骨大部分骨性结构疼痛的神经信号。然而,这种镇痛的代价是不可避免的运动功能损害(由改良Bromage评分证实)和同侧膈肌移动度的显著减少,尽管研究中未导致呼吸功能不全,但这一发现提示,对于存在严重呼吸系统疾病的患者,SCUT阻滞需慎用。反之,CPF阻滞作为一种筋膜平面阻滞,保留了上肢运动功能和膈肌功能,体现了其作为感觉选择性阻滞的特点,但其镇痛强度和持续时间相对较弱,本研究中有3例患者术中需要补充浸润也反映了其可能存在的阻滞不全风险。

该研究的方法学值得肯定,其采用单中心、双盲、随机对照设计,有效减少了偏倚,样本量虽不算大,但基于合理的先验计算,并且遵循了CONSORT报告规范,增强了结果的可靠性。此外,研究对次要结局的评估较为全面,涵盖了感觉阻滞起效时间、患者满意度及安全性指标,为临床决策提供了多维度的参考。

从临床实践的角度看,本研究的意义在于强调了“个体化”麻醉方案选择的重要性。SCUT阻滞和CPF阻滞并非简单的相互替代关系,而是适用于不同临床场景的互补技术。对于术后疼痛剧烈、需要早期活动或对阿片类药物需求低的健康患者,SCUT阻滞是优选的镇痛方案。而对于存在困难气道、严重呼吸功能受损、或希望术后立即恢复上肢运动功能(如门诊手术)的患者,CPF阻滞则提供了更安全的选择,尽管可能需要准备好术中补救或加强术后镇痛方案。

当然,本研究也存在一定的局限性,如作者所述,单中心设计和相对较小的样本量可能限制结果的普适性。未来研究可聚焦于探索更低有效浓度的局部麻醉药以进一步减少运动阻滞、评估不同骨折类型对阻滞效果的影响,以及在老年和合并症人群中的安全性及有效性。

综上所述,Gupta等人的这项研究扎实地论证了SCUT阻滞和CPF阻滞均可作为锁骨手术有效的区域麻醉技术。研究结果清晰地勾勒出两种技术之间的风险-效益图谱,为麻醉医师根据患者具体情况和手术需求做出最适宜的个体化决策提供了重要的循证依据。