J Allergy Clin Immunol Pract:慢性鼻窦炎伴鼻息肉生物制剂疗效间接比较,tezepelumab 与 dupilumab 表现最优

时间:2025-09-27 12:13:47 热度:37.1℃ 作者:网络

慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)是一种常见的上呼吸道慢性炎症性疾病,常伴随2型炎症(T2I)特征,如血液和组织中嗜酸性粒细胞增多。患者常表现为嗅觉丧失、鼻塞、流涕及面部疼痛等症状,严重影响生活质量。传统治疗以高剂量鼻用皮质类固醇为主,急性加重时需使用全身性皮质类固醇和抗生素,部分患者还需接受内镜鼻窦手术(ESS)以切除息肉、改善通气。然而,对于既往有嗜酸性粒细胞增多或合并哮喘的患者,术后复发风险较高,常需多次手术。近年来,针对T2I通路的生物制剂为难治性CRSwNP的治疗带来了突破,其通过靶向上游上皮细胞因子或下游炎症介质,调节免疫反应,从而改善临床症状和降低手术需求。

本研究旨在系统评估目前已完成的3期随机对照试验中不同生物制剂在CRSwNP治疗中的相对疗效,包括抗TSLP单抗(tezepelumab)、抗IL4Rα单抗(dupilumab)、抗IL5/IL5Rα单抗(mepolizumab、benralizumab、depemokimab)以及抗IgE单抗(omalizumab)。研究方法并非传统荟萃分析,而是通过提取各试验中主要和次要终点的均值差异及其95%置信区间(CI),绘制森林图进行视觉比较,以间接推断不同药物之间的疗效差异。重点关注的结果指标包括鼻息肉评分(NPS)、鼻塞评分(NCS)、嗅觉评分(LOS)、宾夕法尼亚大学嗅觉识别测试(UPSIT)、生活质量量表(SNOT22)、影像学Lund-Mackay评分(LMS)、是否需要手术或全身皮质类固醇救援,以及合并哮喘患者的哮喘控制问卷(ACQ)和肺功能(FEV1)变化。各试验基线特征如NPS、NCS、SNOT22、LOS和血嗜酸性粒细胞计数也进行了汇总比较,以评估研究间的异质性。

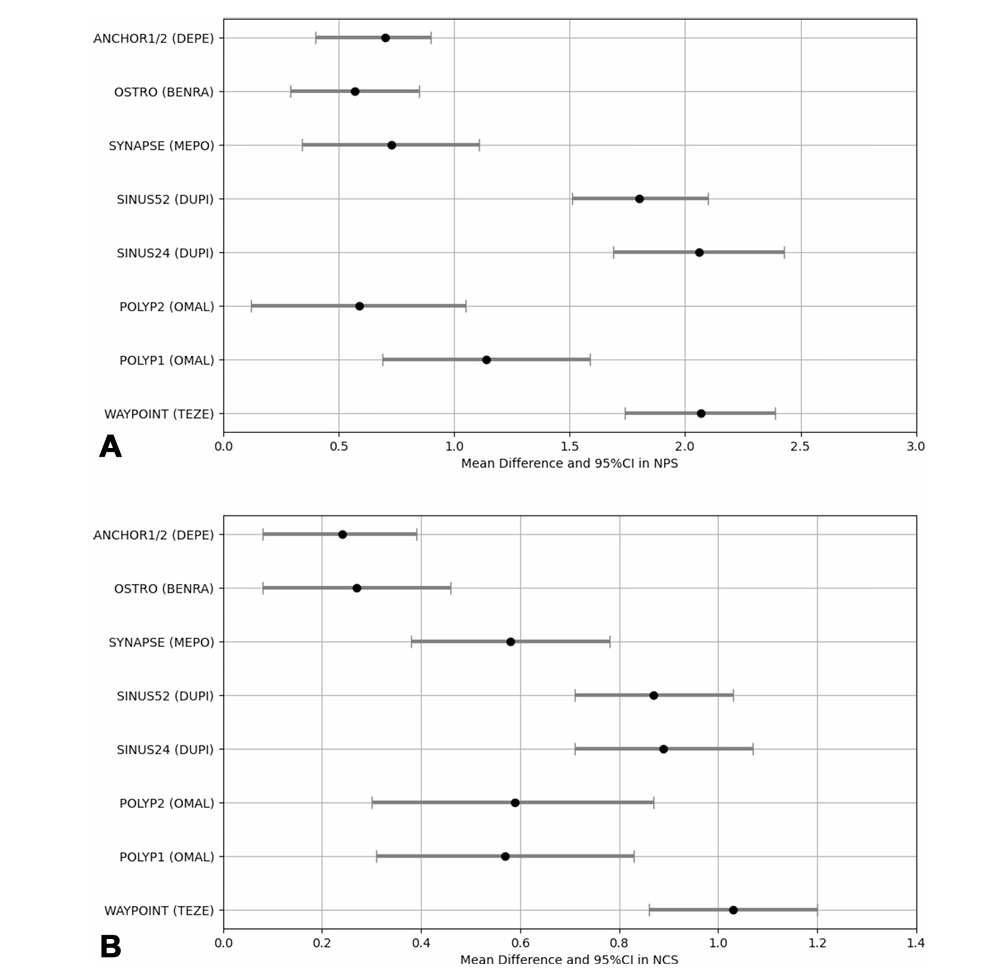

结果显示,tezepelumab和dupilumab在NPS和NCS的改善上表现最为显著,提示这两类药物在改善息肉大小和鼻塞症状方面优于其他生物制剂。此外,tezepelumab和dupilumab的均值变化均超过了最小临床重要差异(MCID)阈值(NPS为1.0,NCS为1.0),而抗IL5/IL5Rα药物和omalizumab在部分试验中未达到该标准。特别值得注意的是,tezepelumab在低嗜酸性粒细胞(<150 cells/μL)和高嗜酸性粒细胞(≥300 cells/μL)患者中均显示出显著疗效,且在高T2I表型患者中疗效更为突出,而其他生物制剂在低T2I患者中疗效不显著。这一发现提示tezepelumab可能具有更广泛的适用性,但作者也指出血嗜酸性粒细胞计数存在较大时间变异性,临床决策应基于长期多次检测而非单次测量。

图:生物制剂与安慰剂在基线变化上的均值差和95%置信区间,用于共同主要终点(A)鼻息肉评分(NPS,MCID=1.0)和(B)鼻塞评分(NCS,MCID=1.0)

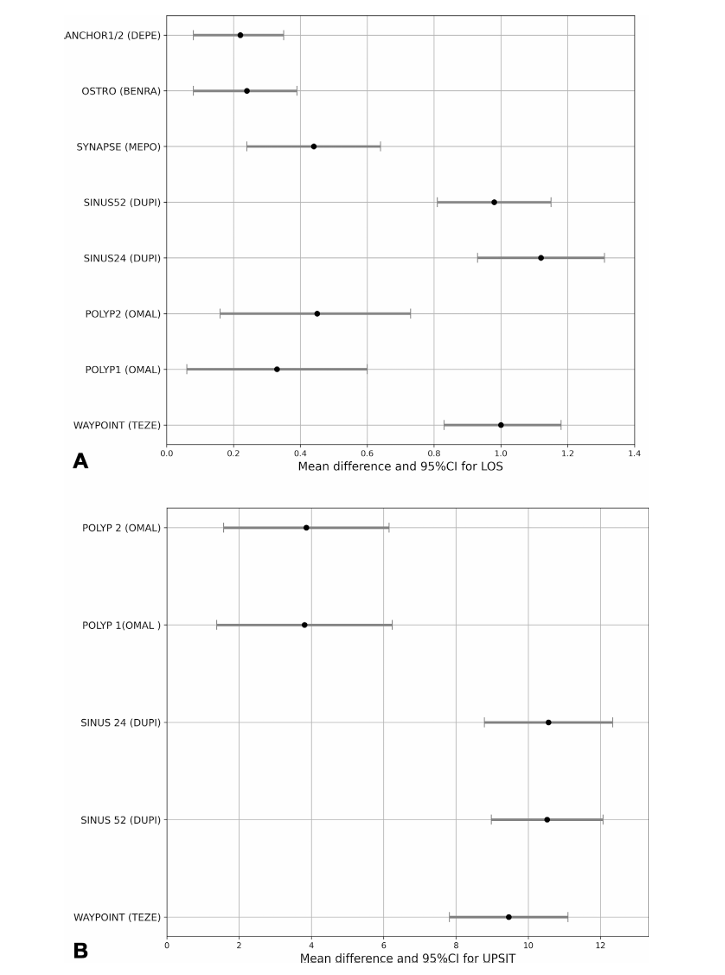

tezepelumab和dupilumab在嗅觉改善(LOS和UPSIT)方面也表现最优,其疗效显著优于抗IL5/IL5Rα药物和omalizumab,且dupilumab在LOS的均值变化超过MCID(1.0),而两者在UPSIT中也均超过MCID(8.0)。在生活质量评估(SNOT22)中,tezepelumab、dupilumab和mepolizumab均显示出显著改善,且均值变化超过MCID(9.0),而benralizumab和depemokimab未达到该阈值。影像学评估(LMS)结果显示,dupilumab和tezepelumab在改善鼻窦炎症方面优于benralizumab和depemokimab,且仅前者两者的均值变化超过MCID(5.0)。在减少手术需求方面,dupilumab和tezepelumab的风险比(HR)显著低于安慰剂,且与抗IL5药物相比具有优势;在联合终点(手术或全身皮质类固醇使用)上,tezepelumab和dupilumab也显著优于benralizumab和depemokimab。对于合并哮喘的患者,dupilumab和depemokimab在ACQ改善方面表现最佳,均值变化超过MCID(0.5),而tezepelumab虽然也有显著改善,但其幅度较小,可能与基线哮喘严重程度无关。

图:生物制剂与安慰剂在基线变化上的均值差和95%置信区间,用于次要终点(A)嗅觉丧失评分(LOS,MCID=1.0)和(B)宾夕法尼亚大学嗅觉识别测试(UPSIT,MCID=8.0)

综上所述,本研究通过间接比较多项3期试验数据,表明针对上游TSLP或下游IL4/IL13通路的生物制剂(tezepelumab和dupilumab)在CRSwNP的多个临床终点上表现出最优疗效,包括息肉大小、鼻塞、嗅觉、生活质量、影像学改善以及降低手术和激素救援需求。这些药物尤其适用于T2I表型明显的患者,但tezepelumab在低T2I患者中仍具一定疗效。在合并哮喘的患者中,各类生物制剂在哮喘控制方面的差异较小,选择药物时可优先考虑对上气道症状改善更显著的品种。未来仍需开展头对头比较研究,以直接验证不同生物制剂在难治性CRSwNP及其合并症中的相对疗效,并探索其在实现临床缓解和预防术后复发方面的长期效果。

原始出处:

Lipworth BJ, Greig R, Chan R, Kuo CR. Reappraisal of Biologic Efficacy from Phase 3 Trials in Refractory Chronic Rhinosinusitis and Nasal Polyps. J Allergy Clin Immunol Pract. 2025;13(8):1943-1951. doi:10.1016/j.jaip.2025.04.043

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。