咖啡摄入与痤疮发病:潜在益处与风险分析

时间:2025-09-28 12:16:42 热度:37.1℃ 作者:网络

现代快节奏生活使压力和熬夜成为常态,长痘问题随之困扰许多人。寻常痤疮(acne vulgaris)是一种累及毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病,为八大常见皮肤病之一,多见于青少年,也可影响成年人。多数痤疮表现为多形性病变,包括粉刺、丘疹、脓疱等。尽管有一定自限性,其后遗症可能导致机体产生伴随终生的疤痕,严重者甚至需要治疗。

寻常痤疮的全球患病率为9.38%,目前估计青少年患有痤疮的比例高于95%。在日常生活中,为提升工作效率、缓解疲劳,许多人选择饮用咖啡。咖啡不仅是全球广泛消费的饮品,亦是重要的膳食抗氧化剂来源之一。《2024年中国城市咖啡发展报告》指出,2023年中国人均年饮用咖啡达16.74杯,青年群体的消费需求尤为显著。然而,咖啡对长痘的影响以及平衡皮肤健康与咖啡摄入的可靠建议尚不明确,本文因此对相关内容进行阐述。

1.痤疮发病原因

以寻常痤疮为例,它常发于面颈部和胸背部等皮脂腺丰富的区域,典型特征为闭合或开放性粉刺、丘疹脓疱型痤疮及结节性痤疮等。痤疮的发生是多种因素综合作用的结果。病因包括毛囊表皮过度增生、皮脂过度分泌、痤疮丙酸杆菌的过度增殖,以及炎症免疫因素等四类,也受激素和免疫机制的调节。

粉刺是痤疮的早期阶段,其形成的关键起始于毛囊表皮增生引发的过度角化。此时,自然脱屑现象减少,角蛋白生成堆积并形成角蛋白栓,从而堵塞毛囊,就像垃圾堵住了下水道口;毛囊破裂使皮脂、角蛋白等进入周围皮肤组织,引发炎症形成粉刺。若毛囊口被角质层覆盖,内部皮脂、角质不能排出,则是白色的闭合性粉刺;若毛囊口开放,内部物质与空气接触被氧化变黑,则是黑色的开放性粉刺。

雄激素是“痤疮加速器”,对皮脂细胞活性的促进作用位于许多病理生理因素的上游。二氢睾酮等雄激素能与皮脂腺内皮脂细胞中表达的雄激素受体结合,通过诱导皮脂产生相关基因的表达来调节皮脂腺活性,刺激皮脂细胞增殖,导致皮脂分泌过量或成分发生改变。此外,皮脂细胞还表达包括胰岛素和胰岛素样生长因子1(insulin like growth factor 1, IGF-1)在内的其他几种调节炎症途径和皮脂产生的激素受体。IGF-1促进皮脂生成,并增加皮脂细胞中促炎细胞因子的表达。皮脂中存在的脂肪酸可以加速角质形成细胞分化,并诱导与粉刺形成相关的表皮屏障功能障碍,从而引起粉刺。过多的皮脂还为细菌生长提供有利的环境,并促进痤疮杆菌的定植。

事实上,生理状态下,痤疮丙酸杆菌不会威胁人体健康,反而有益于皮肤稳态。目前认为痤疮的发生是菌群比例失衡或是某些促炎性痤疮丙酸杆菌繁殖而导致。痤疮丙酸杆菌激活皮脂细胞、角质形成细胞上的Toll样受体(Toll like receptor, TLR),进而经核因子kappa B(nuclear factor kappa B, NF-κB)等信号通路促使血液中的单核细胞释放多种促炎因子(如IL-1β、IL-6和TNF-α等)。这些促炎因子进一步趋化免疫细胞(如中性粒细胞、淋巴细胞)聚集到局部病灶,并通过一系列的级联反应放大炎症效应,共同构成诱发痤疮发病的复杂途径。

痤疮还有一定的遗传倾向,如2022年的一项全基因组关联荟萃分析确定了29个新的痤疮易感位点。除此之外,当人长期处于潮湿、闷热环境的时候,痤疮病情也可能会不断加重。

2.咖啡摄入量对皮肤影响的临床实证

目前有较多针对咖啡摄入量与健康结局的关联分析研究,能直观揭示咖啡与皮肤健康包括痤疮之间的关系。美国农业部和美国卫生与公众服务部发表的《美国人膳食指南(2020-2025年)》以及欧洲食品安全局都建议每天摄入咖啡因的上限为400mg,适度上限为110~260mg。在这一剂量范围内,咖啡因不仅可以减轻压力、焦虑和抑郁情绪,降低人体虚弱风险,改善整体心理健康,还可能通过其抗氧化和抗炎特性,对痤疮具有潜在的抑制作用。一项超过8万余人的研究也指出,坚持每日饮用适量咖啡的人群发生与痤疮类似的慢性炎症性皮肤病酒渣鼻的概率显著降低,并且饮用量越大风险越低。这提示咖啡摄入可能具有 一定的抗炎效应,可减缓或抑制痤疮的发生与发展。研究表明,咖啡中的组分具有一定的抗痤疮效应。如由咖啡提取物制成的凝胶具有抗痤疮药物的抗菌活性,绿原酸可抑制痤疮丙酸杆菌的生长及其引发的炎症。

然而也有一些研究提出了相反观点,认为咖啡摄入可能加重痤疮或引发其他皮肤问题。有研究表明过量咖啡因的摄入会伴随焦虑、多尿、生物节律紊乱及水分流失等不良反应。长期且大量摄入咖啡因还会使人体对其生物活性成分产生耐受,进而在停止摄入时可能引发“戒断综合征”,包括头痛、面部潮红等不适症状。一项针对寻常痤疮的病例研究也发现,痤疮患者的每日咖啡饮入量高于对照组健康人群。此外,考虑到咖啡摄入时可能有额外成分如糖类或乳制品, 一些研究也对这些“咖啡伴侣”是否会间接加重痤疮进行了调查,但尚未获得明确结论。

结合部分理论知识与观察性研究结果可知,糖类等高血糖负荷的食物会增加 IGF-1和胰岛素水平,这是引发痤疮的危险因素之一,因此高血糖指数与痤疮的发病呈正相关。乳制品饮食也会比单纯的咖啡饮品提供更多的亮氨酸。由于亮氨酸会激活哺乳动物雷帕霉素靶蛋白1(mammalian target of rapamycin 1, mTORC1),上调脂质代谢调控的关键转录因子家族1c(sterol regulatory element binding protein 1c, SREBP1c),增加雄激素和皮脂合成,使得游离脂肪酸增多。痤疮的危险因素累积,从而可能加重与痤疮有关的炎症反应。然而,以上研究未深入到具体的咖啡类别。值得注意的是,不同个体对咖啡的反应存在显著差异,可能与个体的咖啡因代谢速率、遗传多态性、年龄、性别及身体状况等因素相关。

综上,咖啡与痤疮的关系在临床研究中呈现出复杂的现象,需进一步的机制研究和更大规模的观察性研究精准阐释,以明确咖啡对痤疮的确切影响。

3.咖啡组分在痤疮发生发展中的作用及其可能机制

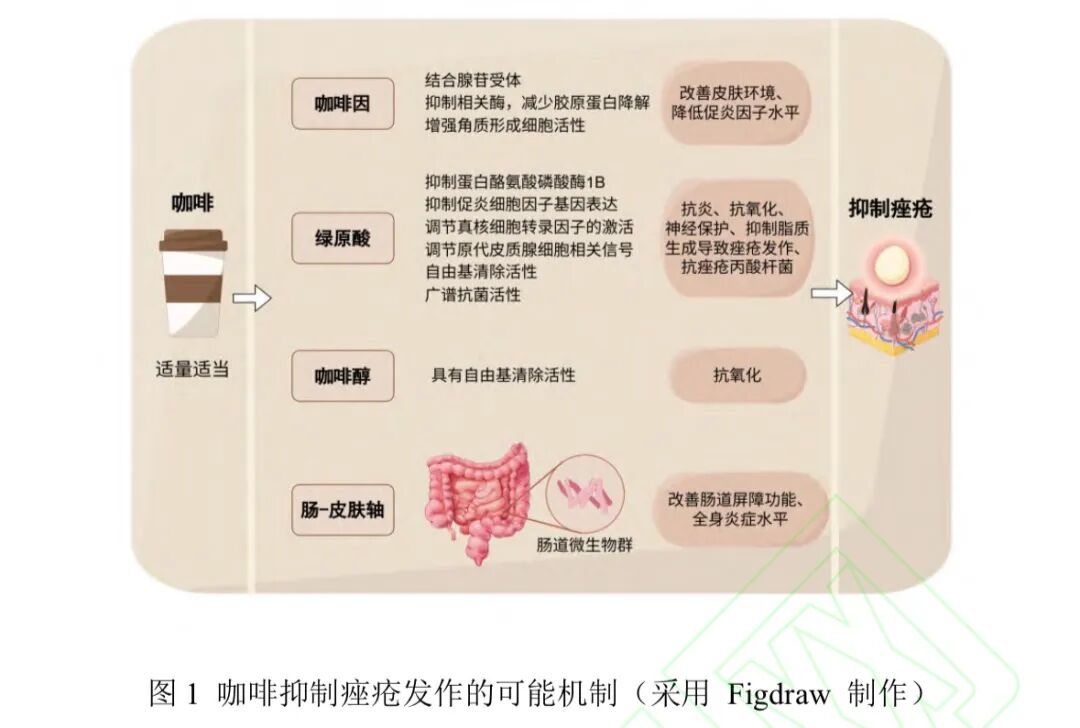

咖啡化学成分复杂,由千余种活性化合物构成,涵盖咖啡因等生物碱类,咖啡酸、绿原酸等酚类化合物,咖啡醇、咖啡豆醇等二萜类化合物,以及可溶性纤维和其他次生代谢物。多项研究表明,咖啡有抗氧化和抗炎活性,可清除皮肤中的自由基、延缓衰老,改善皮肤屏障。咖啡还可通过收缩血管减轻皮肤的红肿炎症反应。它们均可在抑制痤疮中发挥作用。以下对咖啡中的几种主要组分的作用及可能机制(图1)进行阐述。

3.1咖啡因的皮肤保护作用:

咖啡因是目前研究较深入的化合物,因与腺苷结构相似,咖啡因就像“兴奋剂”能和身体里的腺苷受体“握手”结合,阻止腺苷本身的生理效应,令人精神百倍。腺苷受体广泛表达于不同细胞和组织,参与多种生理及病生理过程。咖啡因也通过腺苷受体抑制与危险相关的分子模式信号,发挥抗氧化、抗炎与神经保护作用。如咖啡因对腺苷A2A受体具有显著拮抗作用,抑制腺苷效应。咖啡因还对抗氧化转录因子Nrf2(nuclear factor E2-related factor2)具有较强的激动作用,增强细胞的抗氧化能力,减少氧化应激对皮肤 的损害。腺苷还是一种血管扩张剂,通过阻断其受体,咖啡因可减少或消除腺苷的血管扩张作用,收缩血管,减少血流,从而改善红肿病症。然而部分针对咖啡因抗炎活性的研究显示,咖啡因的皮肤保护功能可能取决于其作用剂量。早产儿中,治疗剂量的咖啡因可降低促炎因子、提高抗炎因子水平;而使用较高剂量的咖啡因时,会产生相反结果。

另外,在抗衰老方面,已有研究证明,咖啡因可以显著抑制胶原酶、弹性蛋白酶和酪氨酸酶等的活性。胶原酶和弹性蛋白酶的抑制可减少细胞外基质内胶原蛋白和弹性蛋白的降解,延缓皮肤衰老。酪氨酸酶 则是黑色素生成的关键酶,因此咖啡因还与美白效应相关。当咖啡因被外涂而非口服时,可激活特定通路增强角质形成细胞活性,改善皮肤屏障,对痤疮有防治作用;外用咖啡因也可对损伤毛囊起到一定修复作用。综上所述,咖啡因具有的抗炎、抗氧化、收缩血管、促进损伤毛囊修复等作用,可以改善皮肤屏障,对痤疮具有缓解和防治作用。

3.2绿原酸的抗痤疮效应:

绿原酸在咖啡中含量丰富,是饮食中最丰富、功能最强的多酚化合物之一,可以通过多种机制发挥抗炎和抗痤疮效应。绿原酸能抑制调控多种信号通路与免疫细胞活性的蛋白酪氨酸磷酸酶1B,抑制促炎细胞因子基因表达。它还能调节真核细胞转录因子的激活,通过抑制NF-κB的活化, 可以减轻热灭活的痤疮丙酸杆菌引起的相关炎症。通过调节原代皮脂腺细胞和角质细胞中的相关信号,绿原酸可以抑制脂质生成,从而调节脂质分泌,减轻痤疮症状。作为一种抗氧化剂,绿原酸还能发挥自由基清除的活性,减轻痤疮病程中氧化应激对皮肤的损伤,阻止身体里的炎症兴风作浪,减少皮肤的红肿和痘痘。 除此之外,绿原酸还有广谱抗菌活性,可以改变细胞膜的通透性、损伤细胞形态、破坏细胞膜、抑制细菌生物膜形成,抑制包括痤疮丙酸杆菌在内的多种病原微 生物的生长。

3.3咖啡醇的抗氧化作用:

咖啡醇是一种二萜类化合物,主要存在于咖啡豆中。咖啡醇分子结构中的酚羟基可与自由基反应,因此具有清除自由基的活性,可阻止自由基引发的链式反应。当活性氧自由基被清除,脂质过氧化反应降低,细胞膜的完整性得以被保护。未过滤的咖啡豆中含有咖啡醇,有利于减少致炎症或组织损伤物质的表达。若提高咖啡原料利用率,将咖啡渣外用作为去角质原料,发挥其抗氧化作用,也可降低痤疮发生概率。

4.肠-皮肤轴的调节作用

近年来,肠道微生物群与皮肤健康之间的“肠-皮肤 轴”(gut-skin axis)被认为是影响痤疮在内的多种皮肤疾病的重要因素。肠道微生物群对痤疮发病和发展影响的确切机制及其贡献尚未确定,但有证据表明肠-皮肤轴的存在,且主要机制可能参与了炎症免疫反应。饮食可调节肠道微生物群,其与皮肤健康之间的平衡对皮肤健康至关重要。与健康人相比,痤疮患者的肠道菌群结构和多样性不同。对于类似的皮肤疾病红斑痤疮与酒渣鼻,患者可能出现伴随小肠细菌过度生长入侵造成的黏膜损伤、毒素影响、吸收不良及刷状缘酶活性降低等病理后果。当小肠细菌被药物治疗抑制后,皮肤疾病也得以缓 解。推及咖啡对寻常痤疮的影响,也可能存在类似的效应,当咖啡中组分如多酚类物质在肠道中被微生物代谢后,代谢产物可能通过肠-皮肤轴对皮肤发挥炎 症抑制作用。但也有团队发现,含有10%蔗糖的低剂量咖啡因会促进慢性炎症条 件下结肠上皮细胞的致癌效应。此外,咖啡可能通过代谢或调整机体生物节律来影响肠道蠕动和菌群组成,从而改变肠道屏障功能和全身炎症水平,进而影响皮肤。

综上,咖啡中的多种活性成分可通过不同机制发挥皮肤保护和抗痤疮作用。 咖啡因主要依托其抗氧化、抗炎及收缩血管作用,抑制胶原降解,改善皮肤屏障。绿原酸通过抗炎、抗菌及调节脂质分泌,减轻痤疮相关炎症和感染。咖啡醇也具有抗氧化活性,可清除自由基,减少炎症损伤。除此之外,人体的肠-皮肤轴可调 节肠道菌群平衡,改善全身炎症水平,间接影响皮肤健康。

然而,若咖啡摄入不当(如过频繁摄入超量咖啡因,或添加过量糖、乳制品等成分),也可能通过降低胰岛素敏感性、升高皮质醇水平及刺激皮脂分泌,从而加重痤疮,对皮肤健康产生威胁。尽管长期摄入咖啡因可以逆转衰老引起的胰 岛素抵抗,短期研究表明,咖啡因会导致胰岛素水平上升,降低胰岛素敏感性并增加皮质醇水平。皮质醇可使皮肤分泌更多油脂,加重痤疮。频繁摄入咖啡还可能会打破皮质醇在睡眠记忆巩固、能量平衡调节、自主神经功能维持和受体敏感性保持等方面的平衡,产生负面影响。同时,咖啡中加有糖类、乳制品等时,血糖升高可引发高胰岛素血症和胰岛素抵抗,促使身体产生更多胰岛素样生长因子并增加雄激素分泌,刺激皮脂腺分泌油脂、促进角质形成细胞增生,从而抵消抗炎作用甚至诱发、加重痤疮。

4.结语与展望

咖啡含有多种生物活性成分,对健康潜在益处众多。其中咖啡因、绿原酸、咖啡醇等成分被认为可能通过多种机制影响痤疮的发生发展,例如调节皮脂分泌、抑制痤疮丙酸杆菌的活性,或通过抗氧化与抗炎作用减缓炎症反应,抑制痤疮的发生或减轻其症状。咖啡还可能改变肠道微生物的生态环境,通过肠-皮肤轴调 节皮肤状态。对于健康成人,建议每天摄入咖啡因的上限为400mg,适度上限为110~260mg,即一日一杯500ml的咖啡为适宜量。在协调个人饮食和控制糖与乳制品摄入的前提下,适量咖啡摄入有助于减少痤疮发作可能。考虑到个体差异等影响,咖啡饮用习惯对痤疮的影响还需要更深入观察和研究。

咖啡因的抗炎作用也促使相关外用产品的开发。针对其血管收缩和改善血液循环特性,已研发出可以改善眼部浮肿的眼霜和面部精华液等产品。而在抗炎方面,尽管咖啡因显示出一定的潜力,目前尚未有专门针对痤疮治疗的咖啡因相关药霜。

未来的研究方向可深入到不同咖啡类别中,针对不同咖啡所含的不同成分研究其对痤疮的影响。考虑到肠-皮肤轴的调节作用,可以尝试筛选出有益于治疗痤疮的益生菌配合咖啡研制出新品。还可以对痤疮治疗开展长期临床试验、标准化制剂的开发以及个体化治疗方案的探索。此外,跨学科研究的重要性也不容忽视,结合皮肤科学、营养学和免疫学等多学科的研究方法,将有助于深入揭示咖啡与皮肤健康的关系及其作用机理。

参考文献:

1.罗丹妮,李淑艳.咖啡摄入与痤疮发病:潜在益处与风险分析[J/OL].生理科学进展..https://doi.org/10.20059/j.cnki.pps.2025.09.1234.

2.Turkmen D, Altunisik N, Sener S. Investigation of monocyte HDL ratio as an indicator of inflammation and complete blood count parameters in patients with acne vulgaris. Int J Clin Pract. 2020, 74: e13639.

3.Ning X, Jiang L, Yu R, et al. Advances in the application of noninvasive skin imaging techniques in acne scars. Am J Clin Dermatol. 2024, 25: 823-835.

4.Heng AHS, Chew FT. Systematic review of the epidemiology of acne vulgaris. Sci Rep. 2020, 10: 5754.

5.其他文献略。