Gastroenterology:人工智能在胃肠病学中的临床应用,现状、监管挑战与伦理问题

时间:2025-09-25 15:39:49 热度:37.1℃ 作者:网络

人工智能在胃肠病学领域的应用正以前所未有的速度发展,尤其在消化内镜领域展现出巨大潜力,计算机辅助检测和诊断系统已经通过多项随机对照试验证实了其在结肠镜检查中提高腺瘤检出率的临床效能,这标志着人工智能技术开始从实验阶段走向临床实践。然而,尽管技术前景广阔,人工智能在真实世界医疗环境中的全面实施仍面临多重复杂挑战,包括不断演变的监管要求、证据生成的不确定性、经济可行性问题以及伦理与法律层面的考量,这些因素共同构成了实现人工智能在胃肠病学中全部价值的主要障碍。本文旨在全面审视当前人工智能在胃肠病学临床实施中的现状,深入分析其面临的各类挑战,并探讨可能的解决方案,以促进该技术安全、有效且符合伦理地融入常规临床工作流程。

为全面梳理相关证据,本研究采用叙述性综述的方法,系统检索了多个英文文献数据库,包括PubMed、Google Scholar和Scopus,使用的检索词较为宽泛,涵盖了“人工智能”、“内窥镜”、“障碍”、“实施”、“监管”和“胃肠病学”等关键概念。除了学术文献,研究还查阅了主要内镜设备制造商的官方网站和新闻稿,以获取产品最新动态,并重点参考了美国食品药品监督管理局和欧盟委员会等监管机构的公开信息,特别是其官方数据库和文件库,例如欧盟医疗器械数据库,以确保所获监管状态信息的准确性和时效性。这种综合性的信息搜集策略旨在确保综述能够反映截至2024年底该领域的最新进展和监管动态。

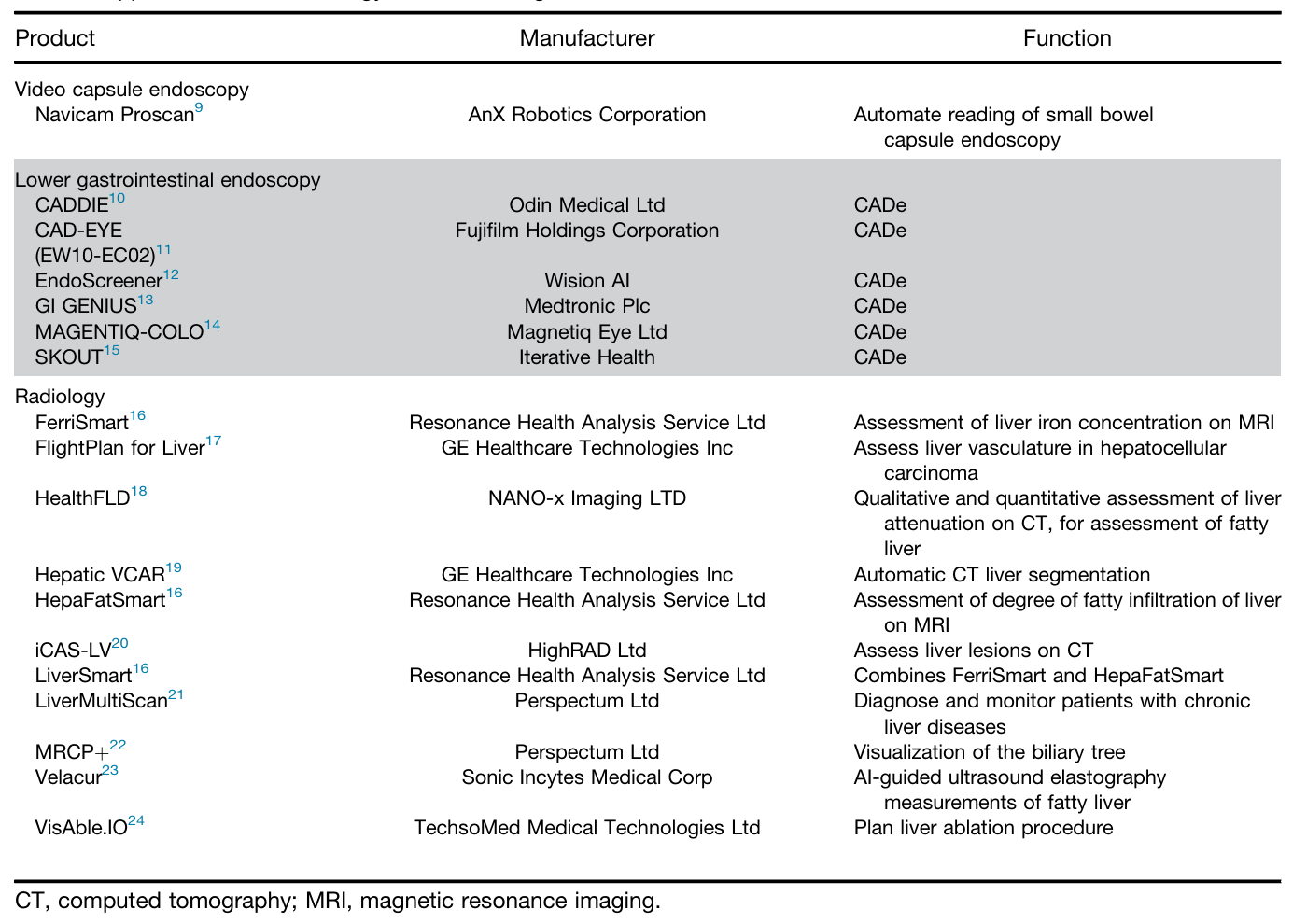

在监管批准现状方面,全球主要司法管辖区如美国和欧盟已建立了相应的审批路径,但具体要求存在差异。美国FDA将医疗器械根据风险分为I、II、III类,并提供510(k)、De Novo和上市前批准三种主要途径,其中510(k)途径要求证明新设备与已获批的谓词设备实质等效,通常所需证据水平相对较低,而De Novo途径针对无谓词的新型设备,上市前批准则适用于高风险III类设备,要求最为严格。欧盟自2021年起实施新的医疗器械法规,同样基于风险进行分类,但将中风险类别细分为IIa和IIb类,并要求在大多数情况下由公告机构进行符合性评估。目前,已有相当数量的胃肠病学人工智能设备获得批准,例如用于结肠息肉检测的GI Genius、EndoScreener和SKOUT等系统在美国通过510(k)或De Novo途径获批,而欧盟则批准了包括CADe和CADx在内的更多功能系统,值得注意的是,欧盟的审批似乎并不总是要求随机对照试验证据,这与FDA通常要求更严格临床数据形成对比。此外,获批设备的应用范围已从结肠镜扩展到胶囊内镜自动读片和肝脏影像学分析等多个领域。

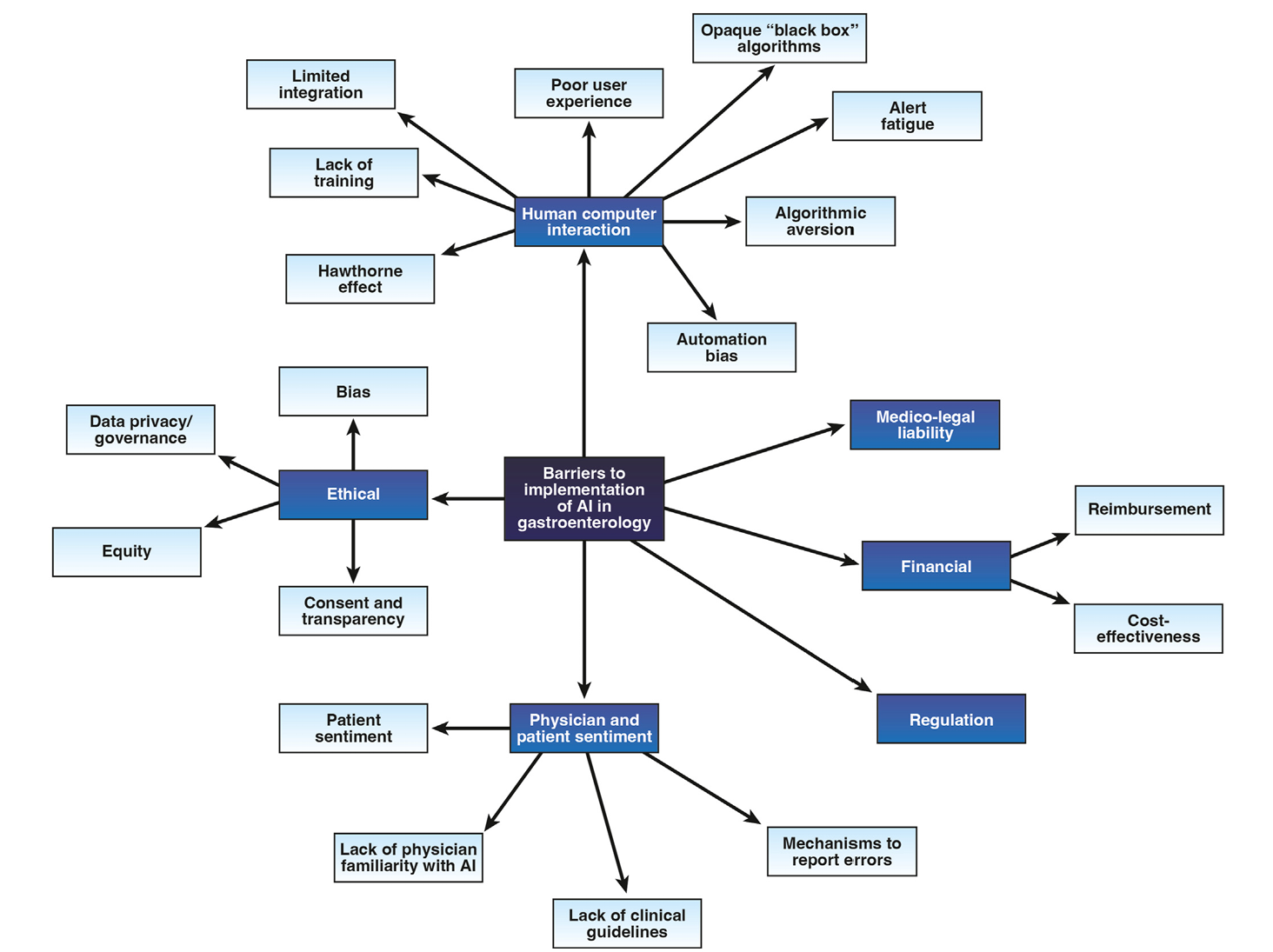

图1:人工智能在胃肠病学中实施的障碍

监管环境本身也构成了重大挑战,传统的医疗器械监管框架难以适应人工智能技术快速迭代和自适应学习的特性。欧盟新实施的医疗器械法规和人工智能法案增加了制造商的合规负担,特别是对资源有限的中小企业而言,获取公告机构服务困难,可能导致产品在欧洲市场供应减少。在美国,尽管FDA已认识到需要建立适应人工智能特点的监管方案,并提出了全产品生命周期监管方法和预定义变更控制计划等新理念,但目前多数人工智能算法仍通过510(k)途径获批,这可能导致“谓词蔓延”风险,即后续设备仅与先前的人工智能设备而非最初的非人工智能谓词进行比较,潜在地降低了安全标准。生成式人工智能等新技术的出现进一步加剧了监管复杂性,其广泛的能力、可能产生的“幻觉”输出以及模型开发的不透明性,对传统的基于风险和预期用途的分类方法及安全有效性评估构成了新挑战。

临床证据的生成是支持人工智能实施的核心环节,目前胃肠内镜领域的计算机辅助检测已成为证据等级最高的医疗人工智能应用之一,多项随机对照试验及其荟萃分析一致表明其能提高腺瘤检出率。然而,一些非随机观察性研究却显示其效果有限或无效,这凸显了试验设计的重要性,随机对照试验可能因霍桑效应而高估效益,而观察性研究虽更贴近真实世界但易受选择偏倚影响。人机交互是影响人工智能临床效能的另一个关键因素,眼动追踪研究表明,计算机辅助检测系统的使用会改变内镜医师的注视模式,可能忽视周边区域的病变,同时存在自动化偏见和算法厌恶等心理现象,即医师可能过度信任或过度不信任算法输出,从而影响最终诊断准确性。此外,当前证据多集中于短期中间指标如腺瘤检出率的提升,但大量检出的多为微小息肉,其对长期结直肠癌发病率和死亡率的影响尚不明确,存在过度诊断和增加随访负担的风险,因此亟需开展以患者长期结局为重点的大规模前瞻性研究和更贴近真实临床场景的随机实施性研究。

成本效益和报销政策是决定人工智能技术能否被广泛采纳的经济基础,但目前相关研究仍十分有限且存在方法学局限性。针对结肠镜计算机辅助检测和诊断的微观模拟研究表明,短期内由于息肉检出、切除和组织学检查数量的增加,医疗成本可能会上升,但从长期看,通过降低结直肠癌发病率可能实现总体成本节约,例如一项研究估计在美国每年可节省约2.9亿美元。计算机辅助诊断系统通过光学诊断策略实现即时息肉定性,有望避免部分息肉的组织学检查,从而降低单次结肠镜检查成本。然而,这些模型基于多项假设,其可靠性需要真实世界的长期临床结局数据来验证。在报销方面,目前仅有少数人工智能设备获得了特定医保支付代码或新技术附加支付,美国尚未对结肠镜计算机辅助检测进行专项报销,而日本已于2024年初宣布了附加支付政策。现有的按次付费模式可能引发过度使用,因此需要探索基于价值的报销、限期报销或预先市场承诺等创新支付模型,以更好地适应人工智能技术的可扩展性和自动化特点。

表1:美国批准的胃肠病学人工智能设备

伦理和法律问题贯穿于人工智能开发和应用的全过程,数据治理是首要挑战,人工智能算法的训练和验证需要大量数据,常涉及跨机构甚至跨国数据共享,这引发了关于患者隐私、数据匿名化有效性以及知情同意模式的深入讨论。完全匿名化在实践中难以实现,再识别风险始终存在,而传统的项目特异性知情同意可能无法适应未来人工智能研究的广泛需求,因此可能需要更广泛的同意机制辅以强有力的数据治理委员会监督。当人工智能应用导致患者伤害时,责任认定变得复杂,涉及临床医生、医疗机构、算法开发者和平台供应商等多方主体,责任划分取决于人工智能的自动化程度,对于目前主要作为决策支持的系统,责任主体可能仍以临床医生为主,但随着系统自主性的提高,责任将更多地向开发者转移,美国医学会政策即指出全自主系统的开发者应承担误诊责任。人工智能还可能引入或加剧偏见,导致健康不公平,偏见可能源于训练数据缺乏代表性、算法设计问题或部署后在不同人群中的泛化性能差异,尽管国际监管机构已发布良好机器学习实践指南倡导数据代表性,但许多开发者并未公开其训练数据集的人口学特征,为此,STANDING Together等国际倡议正致力于制定医学人工智能数据集的构成和报告标准,以促进公平性。

综上所述,人工智能在胃肠病学特别是内窥镜领域的临床实施是一项复杂的系统工程,其成功依赖于多方面的协同努力。监管框架需要与时俱进,更好地适应人工智能技术的动态特性,同时保持对患者安全的高标准要求,跨国合作以促进监管标准的协调一致至关重要。生成高质量的真实世界证据,特别是关注人机交互和长期患者结局的研究,是证明人工智能价值的关键。经济评估和可持续的报销模型需要充分考虑人工智能的规模效应。建立明确的责任划分机制、确保算法的透明度和可解释性、以及在整个产品生命周期内主动识别和减轻偏见,对于建立信任和保障公平至关重要。面对生成式人工智能等新兴技术带来的新挑战,胃肠病学家、人工智能开发者、监管机构、支付方和患者等所有利益相关者必须进行持续、积极的对话与合作,共同确保人工智能能够以安全、有效、公平和符合伦理的方式整合到胃肠病学临床实践中,最终实现改善患者照护的终极目标。

原始出处:

El-Sayed A, Lovat LB, Ahmad OF. Clinical Implementation of Artificial Intelligence in Gastroenterology: Current Landscape, Regulatory Challenges, and Ethical Issues. Gastroenterology. 2025;169(3):519-530. doi:10.1053/j.gastro.2025.01.254

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。