新型冠状病毒感染后间质性肺炎患者肺移植受体评估和术后管理中国专家共识

时间:2025-09-25 15:42:51 热度:37.1℃ 作者:网络

摘 要

自2019年12月新型冠状病毒肺炎(COVID-19)大流行开始,中国感染的人群已超过85%,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)最主要累及呼吸系统,尤其是肺,重症感染患者死亡率高,6%~10%患者最终会发展为严重COVID-19相关的急性呼吸窘迫综合征(COVID-related acute respiratory distress syndrome,CARDS),需要机械通气和体外膜肺氧合支持,部分急性肺损伤幸存患者后续会出现持续的COVID-19后肺纤维化(PCPF)。充分治疗后的CARDS及严重的PCPF都是适宜的肺移植候选者,由于感染病程较为特殊,故需要采用不同于普通终末期肺病患者的筛查评估策略。COVID-19患者肺移植术后需要特殊的监测及治疗,包括规范进行SARS-CoV-2核酸检测、合理使用免疫抑制药物及规范使用抗病毒药物,这些均使肺移植术后管理面临较大的考验。本共识基于国内外大量关于SARS-CoV-2感染、治疗及肺移植手术的循证医学证据,并经过专家多次研讨达成一致意见,为SARS-CoV-2感染后间质性肺炎患者的肺移植评估及术后管理提供参考。

正 文

基于新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)抗体检测数据的推测,2019年12月—2023 年5月中国累计感染SARS-CoV-2 的人数已超过85%,大约有11~12 亿。尽管大多数患者没有症状或仅有轻微症状,但仍有大约5%的感染者会引发呼吸衰竭、休克和多器官功能衰竭[1-2]。尽管SARS-CoV-2可能累及多个器官,但主要受累的仍然是肺[3- 4]。6%~10%的患者最终会发展为严重新型冠状病毒肺炎(COVID-19)相关的急性呼吸窘迫综合征(COVID-related acute respiratory distress syndrome, CARDS),需要机械通气辅助和体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)支持[5-6],且重症COVID-19 患者的死亡率已超过30%[7, 8]。一部分COVID-19 相关急性肺损伤康复者出现持续肺纤维化样改变,肺功能出现弥散功能降低和限制性通气障碍,导致活动受限且需要额外增加的氧疗支持,这种肺部改变定义为COVID-19后肺纤维化(post COVID-19 pulmonary fibrosis,PCPF)[9]。虽然SARS-CoV-2 导致肺损伤的机制尚不清楚,但文献[10]报道可能是多因素导致的。目前主流观点认为SARS-CoV-2 主要攻击人体的呼吸系统,尤其是肺部。SARS-CoV-2 感染后,机体免疫系统被激活,释放大量炎性介质,如细胞因子等[10]。这些炎性介质可引起肺组织损伤,包括肺泡上皮细胞和毛细血管内皮细胞的损伤,进而导致间质的炎症反应[3]。

肺移植是治疗多种终末期肺病的成熟方法,例如间质性肺纤维化(interstitial pulmonary fibrosis, IPF)、慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)、囊性纤维化和肺动脉高压等[11]。目前,全球每年进行约4 000多例肺移植手术,中位生存期为6.7年[12-14]。尽管COVID-19 期间产生了大量潜在的肺移植受体,但肺移植在COVID-19 引起的间质性肺炎患者中的作用仍然存在一定争议[10, 15]。病例报道和单中心回顾性研究[16-17]的结果表明,这些患者短期生存率很高,但这些研究纳入患者数量较少、缺乏长期的生存数据以及病例中混杂了其他导致间质性肺炎的情况,因此该预后结果尚待更多研究去证实。目前,在确定急性肺损伤的可逆性和恢复所需时间是难题。只有当经过充分的治疗及给予足够的时间后尚不能达到治疗目标时,我们才考虑肺移植。

虽然肺移植作为治疗COVID-19 导致的终末期间质性肺炎的唯一有效方法,很多肺移植中心都在不断尝试,但全球实际进行的肺移植数量却仍相对较少。随着目前全球疫情的继续流行,肺移植治疗COVID-19 的需求仍持续存在[4]。评估并选择合适的肺移植受体尤其重要[18]。COVID-19 急性期患者通常应考虑双肺移植,除非存在双肺移植的绝对禁忌。但如果不存在肺动脉高压或感染定植的情况,双肺移植或单肺移植需进一步评估风险及获益决定[10]。在此共识中我们将进一步阐明COVID-19相关间质性肺炎患者肺移植受体的评估方法及一些术后管理。

1 共识的制订过程

确定目标:由呼吸科、胸外科、器官移植科的专家根据临床实际需要、学科发展现状等确定需要制定该共识的目标:规范COVID-19 相关间质性肺炎患者肺移植受体的评估方法、提高肺移植术后整体生存率。

组建团队:该团队成员除了来自呼吸病学、胸外科学、器官移植科学的专家,还包括循证医学、医学影像学、药理学、医学检验学、护理等多学科专家,以共同保障共识制定过程的科学性与专业性。

文献检索:为了获取最新、最全的循证医学证据,系统检索国内外COVID-19 相关间质性肺炎肺移植相关的所有文献,包括临床研究、Meta分析、系统评价、临床指南等,由循证医学专家进行分类及筛选。

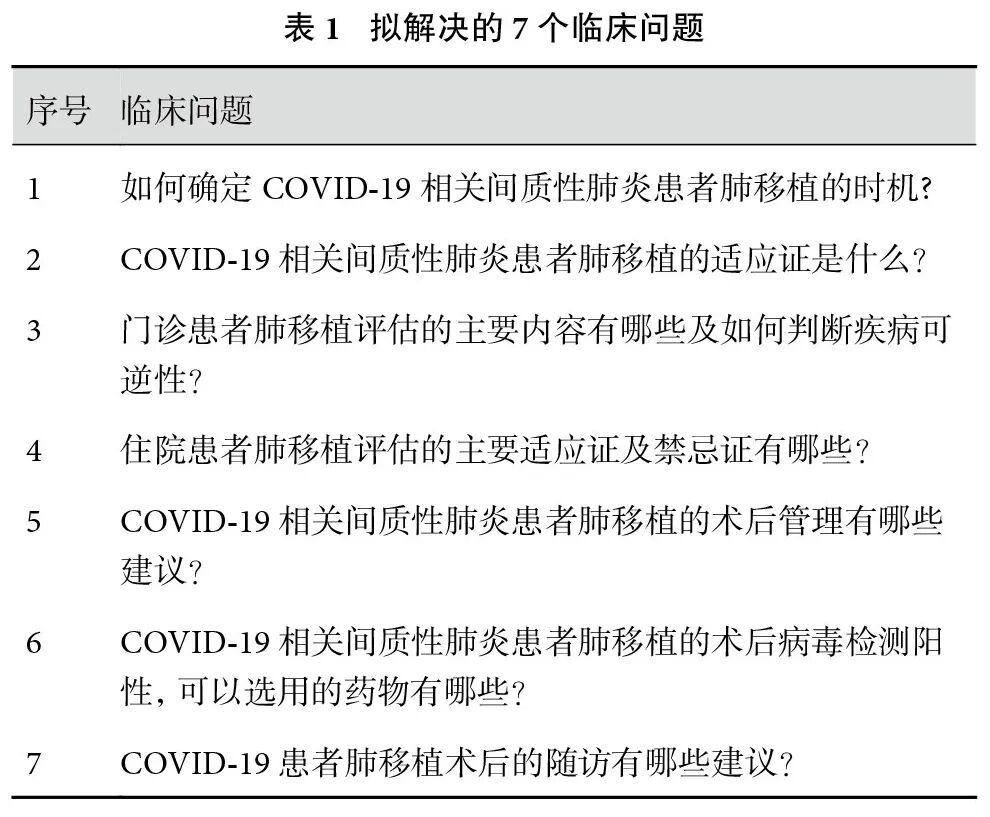

专家讨论:基于收集到的循证证据,结合自身的专业知识和临床经验,对共识涉及的7个关键问题(表1)进行深入讨论,充分发表各自的观点和意见。证据和推荐意见的评价与GRADE分级原则保持一致。

达成初步共识:通过多轮的讨论,专家们逐步对上述7个问题达成一致意见,形成初步的共识内容。对于存在争议的问题,进一步查阅文献、补充证据。

撰写及审核:根据专家讨论的结果撰写共识的草案,将共识草案在专家团队内部进行传阅审核,提出修改意见和建议。最后再邀请呼吸及肺移植领域的其他专家再次审核,以进一步修改共识的内容。

2 如何确定COVID-19相关间质性肺炎患者肺移植的时机?

在确定进行肺移植手术的最佳时机时,不仅需要关注呼吸功能,还应重点关注是否存在其他器官功能障碍情况。其中重症COVID-19 患者因病程较长,评估难度加大。在考虑到供体肺资源有限及等待者名单中其他患者存在等待风险,我们提出以下8点建议(推荐强度B,证据等级2a)。(1)患者需满足肺移植的基本标准[19];(2)患者年龄应﹤70 岁,若≥70岁则需谨慎选择;(3)当排除急性肺损伤恢复的可能后,才考虑肺移植,这个过程至少需要4~6 周[4, 15, 20];(4)不能仅依靠影像学检查结果确定肺损伤的可逆性,而应结合包括肺功能在内的其他临床特征;(5)肺移植前48 h 内至少需要2次SARS-CoV-2核酸检测阴性(2 次检测间隔至少24 h,至少有1次下呼吸道标本,如支气管肺泡灌洗液标本)[20],必要时可重复检测;(6)患者神志清楚、能相互交流并配合康复治疗,若为深度镇静状态,则需利用多种方法排除中枢神经系统不可逆性损伤;(7)评估SARS-CoV-2 感染后抗体产生情况;(8)定期对这些受体反复评估。

3 COVID-19相关间质性肺炎患者肺移植的适应证是什么?

目前,COVID-19 相关的肺移植手术主要有两个适应证:严重的CARDS及PCPF。

CARDS 通常病情较重,需要加快进行移植评估。如已经持续2周以上ECMO支持治疗,或经≥ 4周充分抗病毒和支持治疗,更应简化并加快评估流程,避免因长期机械通气或ECMO支持带来的并发症而不利于术后康复,缩短术后生存期(推荐强度B,证据等级2b)。

CARDS 患者在治疗期间如病情突然发生以下导致病情持续恶化的情况,经多学科会诊后可考虑行抢救性肺移植:(1)反复严重的细菌感染,同时排除血流感染;(2)严重的肺实变坏死;(3)严重的肺内出血或胸腔出血;(4)反复发作气胸,常规治疗效果不佳(推荐强度B,证据等级2a)。

4 门诊患者肺移植评估的主要内容有哪些及如何判断疾病可逆性?

门诊患者肺移植评估的主要内容包括COVID-19 感染史、既往肺部疾病史、基线肺功能检测(pulmonary function test,PFT)、胸部CT和6 分钟步行试验(6MWT)等。肺移植前经过足够的医疗及康复支持后病情仍不可逆,方可考虑肺移植(推荐强度B,证据等级2a)。

随着COVID-19 流行的持续,PCPF患者数量仍在不断增多。因此在对所有间质性肺病的鉴别诊断过程中,应常规记录是否有严重的COVID-19 病史。在决定把患者列入肺移植等待者名单时,应当由呼吸内科、肺移植科医生为核心的多学科移植团队综合评估。为了辅助这一决策,2014 年国际心肺移植学会(International Society for Heart and Lung Transplantation,ISHLT)及中华医学会器官移植学分会就合适的转诊时间和肺移植候选者评估时机提供了指南[19]。由于ISHLT的标准及中国的评估技术规范主要针对终末期纤维化患者,但PCPF的进展速度和恢复潜力尚不完全确定,因此这类患者是否完全适用这些标准能尚存争议。

关于PCPF进展或改善的数据有限。既往的研究[9]显示,我们看到的纤维化部分是无法恢复的。SARS-CoV-2已被证明可直接损伤或通过激活肾素-血管紧张素系统及募集细胞因子间接损伤巨噬细胞、内皮细胞和肺泡上皮细胞。

一项包含了114例重症COVID-19患者的前瞻性研究[21]发现,在感染6个月后,35%的患者胸部CT上仍呈现纤维化样改变,38%的患者影像学异常完全消退,27%的患者有残余磨玻璃影。另一项研究[22]对52 例胸部 CT 异常的COVID-19患者进行3个月随访,42% 的患者仍残存胸部CT异常。尽管那些有残存影像学异常的患者出现呼吸道相关症状的情况更多,如咳嗽、气喘或胸痛,但 33%影像学异常完全吸收的患者也有上述类似症状,这表明病情的评估不仅要考虑影像学结果,还需参考PFT情况。一项纳入57例轻至重度COVID-19患者的研究[23]显示,75% 的患者在出院后30 d出现PFT异常。此外,另一项研究[24]显示,轻至中度COVID-19 患者感染后4个月,平均肺功能指标(肺总量及弥散量)正常,而严重感染者在4个月后,患者平均肺功能指标均降低。总之,这些研究[25]表明,尽管有一部分患者可完全康复,但仍有一部分患者会持续存在呼吸道不适症状、影像学持续的肺纤维化及肺功能指标下降,其高危因素包括高龄、有吸烟或酗酒史、重症COVID-19病史、长时间的ICU住院史以及机械通气史 ,这部分患者是肺移植合适的受者。

在决定是否应对有症状的患者进行移植相关评估时,还应仔细评估SARS-CoV-2 感染前未被识别的间质性肺病。这可以通过对比既往的影像学检查结果,并获取相关病史(SARS-CoV-2 感染前的症状、与间质性肺病相关的职业史、暴露史以及结缔组织病病史)来完成。接下来,应进行基线PFT、胸部CT和6MWT。此外,尚未进行激素治疗的患者应考虑进行激素治疗,因为研究显示可能会有获益。患者应连续随访并重复进行PFT、胸部CT 和 6MWT。对于显示IPF持续进展的患者,应考虑使用吡非尼酮或尼达尼布进行抗纤维化治疗。研究[26]显示,COVID-19患者住院后表现出较多的心理问题,因此接受肺移植评估的患者应接受心理健康障碍的筛查,包括焦虑、抑郁和其他心理健康问题。如果新发现任何心理健康问题,应在移植前接受适当心理咨询及治疗。值得关注的是,对于肺纤维化非持续进展性的患者,在考虑肺移植之前,除了需要最佳医疗支持,还应当包括足够时间的呼吸康复管理。研究[27-29]数据显示,这个足够的时间建议至少6~12个月,包括建议药物治疗6个月,以及呼吸康复治疗1 年。

5 住院患者肺移植评估的主要适应证及禁忌证有哪些?

一般来说,有两类患者因COVID-19 相关疾病接受住院肺移植评估:一类是CARDS患者,往往在ICU接受机械通气或ECMO支持;另一类患者虽然新SARS-CoV-2 核酸检测结果已经转阴,但他们对氧的需求仍较高,尚未达到出院标准。这些患者都是合适的肺移植受者,可尽早开始肺移植评估。

在评估任何住院的COVID-19患者时,需要筛查移植禁忌,主要包括以下两个方面(推荐强度B,证据等级2b):(1)肺移植评估规范中已经包含的禁忌;(2)鼻咽拭子SARS-CoV-2 核酸阳性(Ct值<35),紧急状态下的抢救性肺移植除外。

6 COVID-19相关间质性肺炎患者肺移植的术后管理有哪些建议?

鉴于重症COVID-19 患者尚不能确定病毒完全清除,尤其是在下呼吸道。同时供体来源的病毒感染风险也可能存在。在肺移植术后,免疫诱导及免疫维持药物的使用可能会增加SARS-CoV-2复制的风险。同时,重症患者由于复杂的内科病程而可能伴随院内获得性感染、多器官功能不全、营养不良及获得性肌无力等并发症,为肺移植术后药物治疗方案的实施带来困难。但是不同的研究对COVID-19 肺移植受者术后并发症的发生情况结论不一。部分研究[4]显示,COVID-19肺移植受者与非COVID-19 移植人群相比,术后并发症风险无显著性差异,这可能得益于移植前的严密的监测和评估。但也有研究[30]表明,COVID-19 肺移植受者术后原发性移植物功能障碍(PGD)发生率及永久性血液透析比例更高,并且术后拔除气管插管时间、 ICU住院时间以及总住院时间都更长。以下是针对这COVID-19 肺移植受者术后管理的建议。

(1)术后24 h 内对受者进行1 次SARS-CoV-2核酸检测,可以选择鼻咽拭子和经纤维支气管镜下呼吸道标本采样,如结果阴性,术后管理规范可参考常规受者(推荐强度 B,证据等级2a)。

(2)对于有新发生的上呼吸道感染症状(尤其伴随发热、咽痛等)的患者,立即常规进行SARSCoV-

2 核酸检测(推荐强度B,证据等级2a)。

(3)由于免疫抑制药物的使用,器官移植本身即是轻/中型SARS-CoV-2 感染进展为重型甚至危重型患者的高危因素[31],如果SARS-CoV-2 核酸检测阳性,符合抗病毒治疗条件,应启动抗病毒治疗(推荐强度 A,证据等级1a)。

(4)免疫抑制方案应是包括钙调磷酸酶抑制剂(CNIs)在内的多种药物的联合[32- 34](推荐强度B,证据等级3a)。

(5)如果SARS-CoV-2 核酸检测阳性,可考虑适量减少免疫抑制药物的剂量,增加糖皮质激素的剂量,但不建议完全停用免疫抑制药物 (推荐强度

B,证据等级2b)。

(6)对于SARS-CoV-2 核酸检测Ct 值持续≤30的受者,可适当延长抗病毒药物治疗时间,并可换用或联合其他抗病毒药物治疗[35-37](推荐强度 D,证据等级5)。

(7)术后抗病毒治疗应注意与免疫抑制药物之间的相互作用,严格进行免疫抑制药物及相关(例如三唑类抗真菌药物等)药物浓度监测(therapeutic drug monitoring,TDM),避免因药物浓度波动较大而产生排斥反应及感染爆发(推荐强度B,证据等级2b)。

(8)对于新SARS-CoV-2核酸阳性的肺移植受者需要严密监测的临床预警指标包括:白细胞总数、淋巴细胞计数、C反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、铁蛋白、白介素-6(interleukin-6,IL-6)、血清淀粉样蛋白A(serum amyloid A,SAA)等[38-43],此外还需要关注多脏器功能状态(尤其是心脏、肝脏、肾脏、造血及凝血系统功能)及是否存在移植肺功能障碍(氧合指数、呼吸频率等)[44-47](推荐强度 B,证据等级2a)。

(9)有条件地进行淋巴细胞亚群等免疫相关指标的监测(推荐强度 B,证据等级2b)。

7 COVID-19相关间质性肺炎患者肺移植的术后病毒检测阳性,可以选用的治疗药物有哪些?

纵观药物治疗部分,主要包括糖皮质激素、抗病毒的小分子药物、抗炎药物,其他还包括中和抗体、康复期患者血浆及SARS-CoV-2 感染人免疫球蛋白等。

糖皮质激素是治疗的基础,其主要用于重型和危重型COVID-19 患者。研究[6]显示,糖皮质激素可以显著降低此类患者的病死率,但是对于无症状或轻型患者无明显获益。可供选择的激素种类较多,但无论选择哪一种激素,其剂量需要结合患者的临床特征(年龄、移植术后的时间、所使用的免疫抑制方案及主要器官功能状态等)进行个体化调整,一般建议予以1~2 mg/kg 甲泼尼龙或等量的激素用量,疗程1~2周,最终逐渐减至患者的基础激素用量(推荐强度B,证据等级2a)。

目前可以获得的抗病毒小分子药物包括阿兹夫定、奈玛特韦片/利托那韦片(Paxlovid)、莫诺拉韦、氢溴酸氘瑞米德韦(VV116)和先诺特韦/利托那韦等。使用之前应仔细阅读药物说明书,根据患者的脏器功能状态、所使用的免疫抑制方案等情况进行选择,尤其需要注意药物之间的相互作用,做好TDM及不良反应监测(推荐强度 B,证据等级2b)。

因为缺乏高质量的循证医学证据支持,针对SARS-CoV-2感染发生炎症反应时如何选择抗炎药物,目前可参考普通人群治疗相关指南。目前可供选择的药物包括巴瑞替尼、托珠单抗等。使用之前应仔细阅读药物说明书,特别注意是否存在相关禁忌证(推荐强度 D,证据等级 5)。

疫情大规模流行期间,曾使用中和抗体、康复期患者血浆及SARS-CoV-2感染人免疫球蛋白用于治疗COVID-19,但其在器官移植受者中的有效性及安全性仍存在较多争议。

8 COVID-19患者肺移植术后的随访有哪些建议?

在肺移植手术后,受者除了需要遵循肺移植后的常规随访要求,还需要增加疫情大规模流行期间,曾使用中和抗体、康复期患者血浆及SARS-CoV-2 感染的监测及防护。由于肺移植受者感染疫情大规模流行期间,曾使用中和抗体、康复期患者血浆及SARS-CoV-2的特点是易感且缺乏典型症状,因此出院后的患者宣教和居家监测显得尤为重要。患者宣教的内容包括居住环境的通风消毒、减少聚众活动、佩戴口罩等。居家监测的主要内容包括是否有发热、新出现的呼吸道症状(咽痛、咳嗽及气促等)及维持基线血氧饱和度所需的用氧量增加等异常情况,应尽快自行完善疫情大规模流行期间,曾使用中和抗体、康复期患者血浆及SARS-CoV-2 抗原检测并及时就医(推荐强度 B,证据等级2b)。

9 总结

COVID-19 可能导致严重CARDS或PCPF,肺移植是目前唯一可行的治疗方法[13]。COVID-19 相关肺移植改变了各中心既往关于肺移植的认知。鉴于手术过程及术后管理的复杂性,其需要在具备高水平的移植中心由经验丰富的多学科团队谨慎选择合适的受体。目前研究[20, 48]表明,COVID-19相关肺移植短期生存率与常规肺移植相当;然而,长期预后需要更长时间及更大样本的临床随访数据证实。

在全球COVID-19 大流行的背景下,中国在早期即迅速开展了针对CARDS和PCPF患者的肺移植手术,各个肺移植中心也积累了大量COVID-19重症患者抢救性肺移植的诊疗经验。虽然目前国内已经处于疫情常态化管理阶段,但大量因疫情影响而需要行肺移植手术的潜在受体众多,因此,需要各个移植中心进行谨慎评估,在合适的时机选择合适的受体,术后进行规范合理的管理,该共识旨在为提高此类患者肺移植总体预后提供参考。

利益冲突:无。

执笔:张培(同济大学附属上海市肺科医院)、戴晨阳(同济大学附属上海市肺科医院)、凌新宇(同济大学附属上海市肺科医院)、张坤鹏(同济大学附属上海市肺科医院)、孙长博(同济大学附属上海市肺科医院)

讨论和审稿专家:陈昶(同济大学附属上海市肺科医院)、蔡开灿(南方医科大学南方医院)、陈尔真(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、宋振举(复旦大学附属中山医院)、李谦(复旦大学附属华山医院)、张晓林(上海市公共卫生临床中心)、韩威力(浙江大学医学院附属第一医院)、彭桂林(广州医科大学附属第一医院)、王思桦(华中科技大学同济医学院附属协和医院)、赵德平(同济大学附属上海市肺科医院)、王海峰(同济大学附属上海市肺科医院)、段亮(同济大学附属上海市肺科医院)、谢冬(同济大学附属上海市肺科医院)、陈乾坤(同济大学附属上海市肺科医院)、何文新(同济大学附属上海市肺科医院)、谢惠康(同济大学附属上海市肺科医院)、韩彪(兰州大学第一附属医院)、金锋(山东省公共卫生临床中心)、饶栓(南方医科大学南方医院)、励新健(宁波市第一医院)、邵丰(南京市胸科医院)、沈琦斌(湖州市中心医院)、沈晓咏(华东医院)、孙健(盐城市第一人民医院)、谭黎杰(复旦大学附属中山医院)、唐华(海军军医大学第二附属医院)、王明松(上海交通大学医学院附属第九人民医院)、张昊(徐州医科大学附属医院)、杨明磊(中国科学院大学宁波华美医院)、周永新(上海市同济医院)