总是莫名焦虑?原因可能是“水没喝对”!科学补水指南帮你稳住情绪

时间:2025-09-25 15:42:54 热度:37.1℃ 作者:网络

你是不是也觉得,喝水只是为了解渴?

口渴了才想起喝水,运动完猛灌几口,平时靠咖啡奶茶“续命”——这大概是很多人的日常。我们从小就被叮嘱“多喝水对身体好”,但大多数人只把水当作满足生理需求的工具,顶多想到它能“促进代谢”或“改善皮肤”。可如果告诉你,平平无奇的白水,可能是你最随手可得的“情绪稳定剂”,甚至是一杯真正的“快乐水”,你信吗?

多项研究发现,喝水远不止解渴这么简单。当你被工作压得喘不过气、因考试紧张到手心冒汗、或是深夜焦虑难以入眠时,喝上一杯水,或许就能悄悄安抚你过度活跃的神经。水合状态不仅影响身体的运转,也直接左右着我们应对压力的能力——喝水少的人,压力激素更容易失控,情绪也更脆弱;而适当补水,则能快速降低疲劳感、提升平静度,甚至减少抑郁风险。

01 喝水少的人,情绪更“脆弱”

过去,“喝水与情绪”的关联常被认为是“主观感受”,缺乏硬科学支撑。但近年多项国际重磅研究陆续证实:从短期压力反应到长期心理状态,不同研究从不同维度证实,水合状态,是影响心理韧性的关键变量。

2025年8月,英国利物浦约翰摩尔斯大学的研究团队发表了一项研究,首次直接证实。如果平时喝水就不够,那么在面临突发压力时,身体产生的压力激素会比平时喝水足的人高出一大截。简单说,长期缺水会让压力反应“火上浇油”。

研究团队招募了32名18-35岁的健康成年人,按日常饮水量分为低饮水组和高饮水组,为排除干扰,两组在性别、年龄、焦虑基线、睡眠质量上均无差异。随后,所有参与者接受了经典的“急性心理应激测试”(TSST)——即10分钟准备后面对“假面试官”做即兴演讲,再完成限时心算,模拟日常生活中常见的高压场景。

结果令人意外:尽管两组人主观报告的“焦虑感”相似,但身体的反应却天差地别。低饮水组在测试后10、20、30分钟,唾液皮质醇(核心压力激素)水平显著高于测试前,且“皮质醇应答幅度”是高饮水组的2倍以上;而高饮水组的皮质醇几乎没有波动。

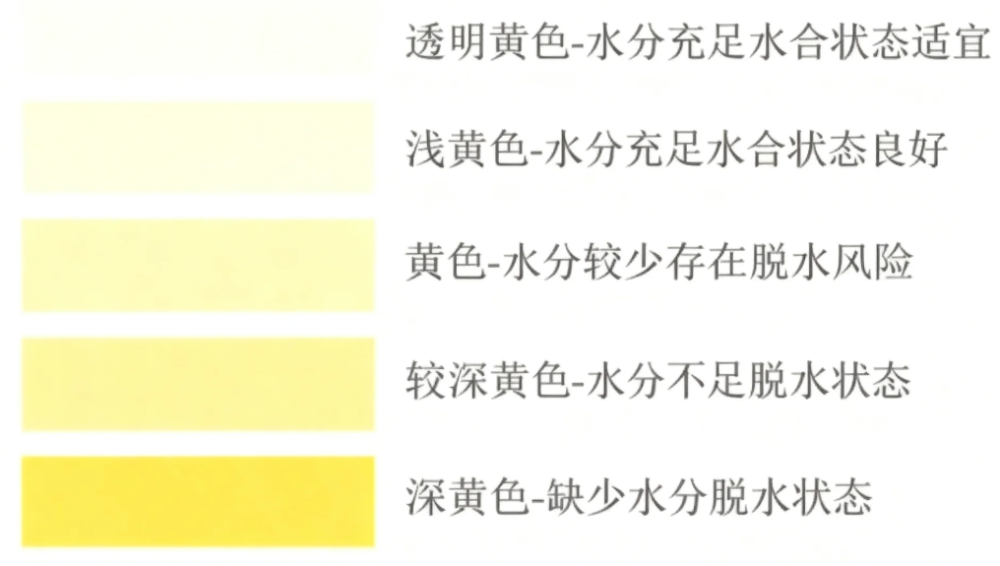

更关键的是,研究还发现:水合状态越差(尿液越浓、颜色越深),皮质醇对压力的反应越强烈。如果早晨尿液颜色达到“深黄色”(尿色评分≥4),压力下的皮质醇升高风险会增加60%。这意味着,即使你没觉得渴,长期喝水少也会让身体变成“压力敏感体质”。此外,皮质醇长期过度反应,还会悄悄增加心脏病、糖尿病的风险。

如果说英国研究聚焦“短期压力反应”,那么2018年伊朗伊斯法罕医科大学团队发表的研究,则揭示了“长期饮水”与“心理疾病风险”的关联。

这项涵盖3327名伊朗成年人的横断面研究,用“医院焦虑抑郁量表(HADS)”评估心理状态,同时记录每日饮水量,数据显示:每日饮水<2杯的人,患抑郁症的风险是“≥5杯组”的1.79倍(95%CI:1.32-2.42,P<0.0001);

按性别分层后,男性饮水<2杯时抑郁风险增加73%,女性增加54%,且差异均有统计学意义。这是首个针对普通人群的大样本研究,它也提示我们:‘喝水’或许能成为预防抑郁症的‘低成本干预手段’,尤其对生活压力大的人群,更值得关注。

如果前两项研究是“观察性”的,那么2014年法国团队在PLoS One发表的干预研究,则更有“指导意义”——它直接证明:改变饮水习惯,能快速影响情绪状态。

研究招募了52名健康成年人,全程用“情绪视觉模拟量表(eVAS)”“心境状态量表(POMS)”等评估情绪。结果清晰呈现“双向效应”:低饮水者增水后:疲劳感显著降低、困惑感减少,口渴感消失,甚至有“不那么困”的趋势;高饮水者减水后:平静感、满足感显著下降,积极情绪减少,活力值暴跌,口渴感明显加重。这说明情绪对饮水量的变化很敏感,甚至2-3天就能感受到差异。尤其对平时喝水少的人,增加饮水比想象中更快的让人心情好起来。

02 为什么喝水能“安抚”情绪?

很多人会好奇:水明明是“生理需求”,怎么会影响“心理状态”?其实,这背后是身体多个系统协同作用的结果。

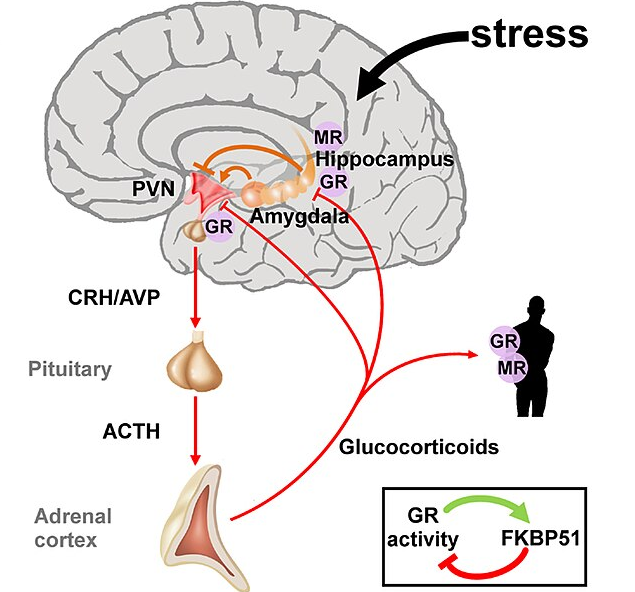

▌压力激素的“调节器”:精氨酸加压素(AVP)

我们的身体里,有一种既管“补水”又管“压力”的激素——精氨酸加压素(AVP),它是连接“水合状态”与“情绪”的核心纽带。当你饮水不足、身体处于“非最佳水合状态”时,肾脏会“报警”,大脑会释放更多AVP:一方面,AVP会让肾脏重吸收更多水分,减少尿液排出(所以缺水时尿少、尿黄);另一方面,AVP会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)——这是身体应对压力的核心通路。

图源:Wikimedia Commons

简单说,HPA轴就像“压力反应链”:下丘脑释放“促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)”,促使垂体释放“促肾上腺皮质激素(ACTH)”,最终让肾上腺分泌“皮质醇”。而AVP会“放大”这个链条——它能增强CRH对垂体的刺激,让ACTH分泌更多,进而导致皮质醇“超额释放”。

英国利物浦大学的研究也证实了这一点:低饮水组的AVP水平显著高于高饮水组,且尿渗透压(反映AVP活性)与皮质醇应激反应呈正相关。也就是说,缺水时AVP越高,压力下皮质醇越容易“爆表”,情绪自然更难稳定。

▌大脑功能的“润滑剂”:缺水会让大脑“转不动”

大脑约75%是水,它对“缺水”的敏感度远超其他器官——即使是“轻度脱水”(体重减少1%-2%),也会影响大脑的正常功能,间接诱发焦虑、烦躁。

2021年,北京大学团队在Nutrients发表的随机对照试验,就直观展示了这一点。研究让76名18-23岁的年轻人先“禁食禁水12小时+限水24小时”,达到轻度脱水状态后,再分成4组补充不同量的水,结果发现:大脑就像一台需要水才能运转的机器,缺水时“算力”下降,面对问题更容易感到挫败、焦虑。补充水分后,大脑供血、神经信号传递恢复正常,情绪自然更平稳。

▌身体不适感的“减压阀”:口渴会放大负面情绪

很多人没意识到:“口渴”本身就是一种“身体不适”,而这种不适会悄悄“放大”负面情绪。高饮水者减水后,首先出现的是“口渴感飙升”,随后才出现“平静感下降”“积极情绪减少”。这是因为,口渴时身体处于“轻微应激状态”,这种生理上的“不安全感”会让大脑对其他压力更敏感——就像“饿肚子时更容易发脾气”一样,口渴时也更容易因小事焦虑。

03 怎么喝才对?

3个实用小建议,告别“盲目饮水”

知道了“喝水能减压”,更关键的是“怎么喝”。过去“一天8杯水”的说法早已被证伪,科学的饮水方式需要“因人而异”。

▌你的“最佳饮水量”是多少?

错误认知:一天必须喝够 8 杯水(约 2000ml),少一口都不行。

科学结论:饮水量无统一标准,需根据个体差异动态调整。

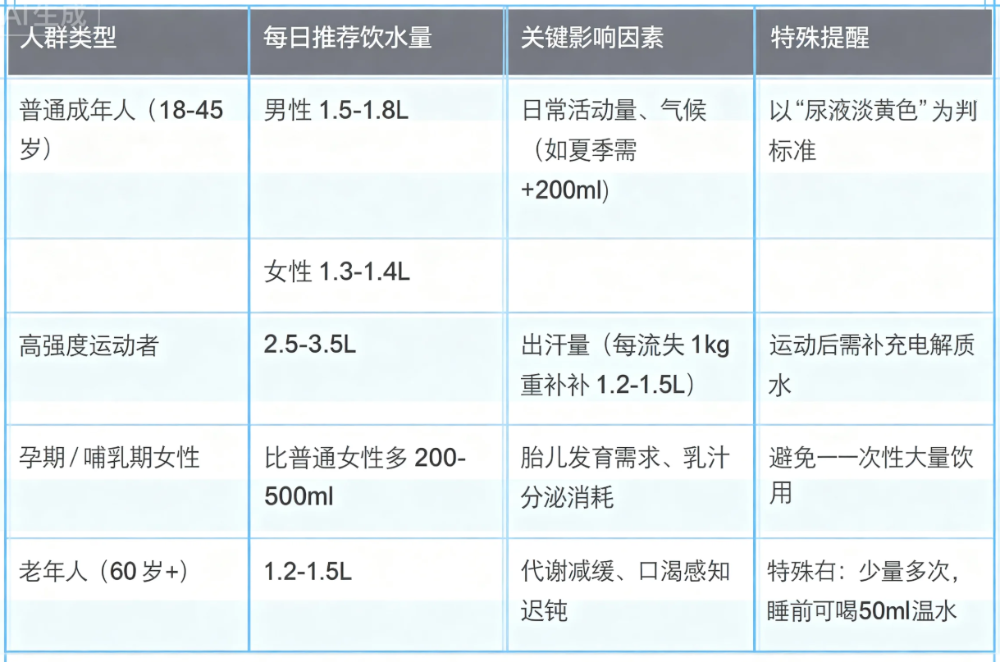

不同人群饮水推荐

小妙招:不用刻意记量,看“尿液颜色”最直观——正常颜色应为透明黄色或浅黄色,若呈“深黄色”,说明饮水不足,需及时补充。不必追求“一次性喝够”,分次饮用更利于身体吸收。

图源:中国居民膳食指南2022

▌压力大时,这样喝更有效

高压事件前:如演讲、面试、考试前30分钟,喝150-200毫升温水,避免压力下皮质醇飙升;

工作间隙:每1-2小时喝50-100毫升水,避免因长时间缺水导致“大脑疲劳、情绪烦躁”;

睡前1小时:喝50-100毫升温水(避免过量影响睡眠),缓解夜间脱水,减少因“口渴”导致的睡眠中断、多梦;

运动后:除了补水,还需补充电解质——运动时流失的钠、钾等电解质,会影响神经信号传递,导致情绪不稳定,此时喝“淡盐水”或“电解质水”,比单纯喝白开水更有效。

▌这3个饮水误区,反而伤身体

渴了才喝:渴的时候身体已处于“轻度脱水”,此时压力激素已开始升高,建议“主动饮水”,不要等渴了再喝。

用咖啡、奶茶代替水:咖啡因有利尿作用,过量饮用会加重脱水;奶茶含糖量高,反而可能因“血糖波动”导致情绪不稳定,建议每天咖啡因摄入量不超过400毫克(约4杯美式咖啡),且需额外补充水分。

短时间大量饮水:过量饮水会增加肾脏负担,甚至导致“水中毒”(低钠血症),建议单次饮水量不超过200毫升,全天饮水量不超过3升(特殊人群除外)。

总而言之,喝水是调节情绪、缓解压力的“天然良方”,不需要复杂的设备,不需要昂贵的成本,只需要在桌上放一杯水,在感到压力时喝一口,就能让身体的“压力反应”慢下来,让情绪的“波澜”平下来。健康的第一步,往往就藏在这些简单却重要的小事里。

参考文献

[1]Kashi DS, Hunter M, Edwards JP, et al. Habitual fluid intake and hydration status influence cortisol reactivity to acute psychosocial stress[J]. J Appl Physiol (1985). 2025 Sep 1;139(3):698-708. DOI: 10.1152/japplphysiol.00408.2025.

[2]Watanabe D, Muraki I, Yatsuya H, et al. Association between predicted level of water turnover deficit and all-cause and cause-specific mortalities among Japanese adults: The Japan Collaborative Cohort Study[J]. Am J Clin Nutr. 2024 Sep 23: S0002-9165(24)00753-6.

[3]Yamada Y, Zhang X, Henderson MET,et al. Variation in human water turnover associated with environmental and lifestyle factors[J]. Science. 2022 Nov 25;378(6622): 909-915.

[4]Pross N, Demazières A, Girard N,et al. Effects of changes in water intake on mood of high and low drinkers[J]. PLoS One. 2014 Apr 11;9(4):e94754. doi: 10.1371/journal.pone.0094754.

[5]Haghighatdoost F, Feizi A, Esmaillzadeh A,et al. Drinking plain water is associated with decreased risk of depression and anxiety in adults: Results from a large cross-pal study[J]. World J Psychiatry. 2018 Sep 20;8(3):88-96. DOI: 10.5498/wjp.v8.i3.88.

[6]Cousins AL, Young HA, Thomas AG,et al. The Effect of Hypo-Hydration on Mood and Cognition Is Influenced by Electrolyte in a Drink and Its Colour: A Randomised Trial[J]. Nutrients. 2019 Aug 24;11(9):2002. DOI: 10.3390/nu11092002.

[7]Zhang J, Ma G, Du S,et al. Effects of Water Restriction and Supplementation on Cognitive Performances and Mood among Young Adults in Baoding, China: A Randomized Controlled Trial (RCT)[J]. Nutrients. 2021 Oct 18;13(10):3645. DOI: 10.3390/nu13103645.

[8]中国居民膳食指南2022http://dg.cnsoc.org/article/04/wDCyy7cWSJCN6pwKHOo5Dw.html