Genome Medicine:从 28.8% 到 40.0%,基因组测序如何优化罕见病诊断,还缩短团队学习曲线?

时间:2025-09-25 15:44:25 热度:37.1℃ 作者:网络

当前,标准护理诊断流程通常包括核型分析、阵列比较基因组杂交和外显子测序等一系列技术的组合使用,这些方法虽然有效,但存在检测范围有限、流程繁琐以及难以全面覆盖非编码区变异、小型结构变异或复杂基因组重排等不足。随着高通量测序技术的发展,短读长基因组测序作为一种全面、一体化的检测手段逐渐展现出其潜力,它能够在单次检测中同时识别单核苷酸变异、拷贝数变异、线粒体变异、短串联重复扩展和结构变异,尤其擅长检测深内含子区域和非编码区域的致病变异。然而,尽管技术优势明显,基因组测序在真实世界临床诊断环境中的实际效用、与现有标准方法的比较优势以及不同实施策略的效果差异,仍需通过大规模前瞻性研究来系统评估。

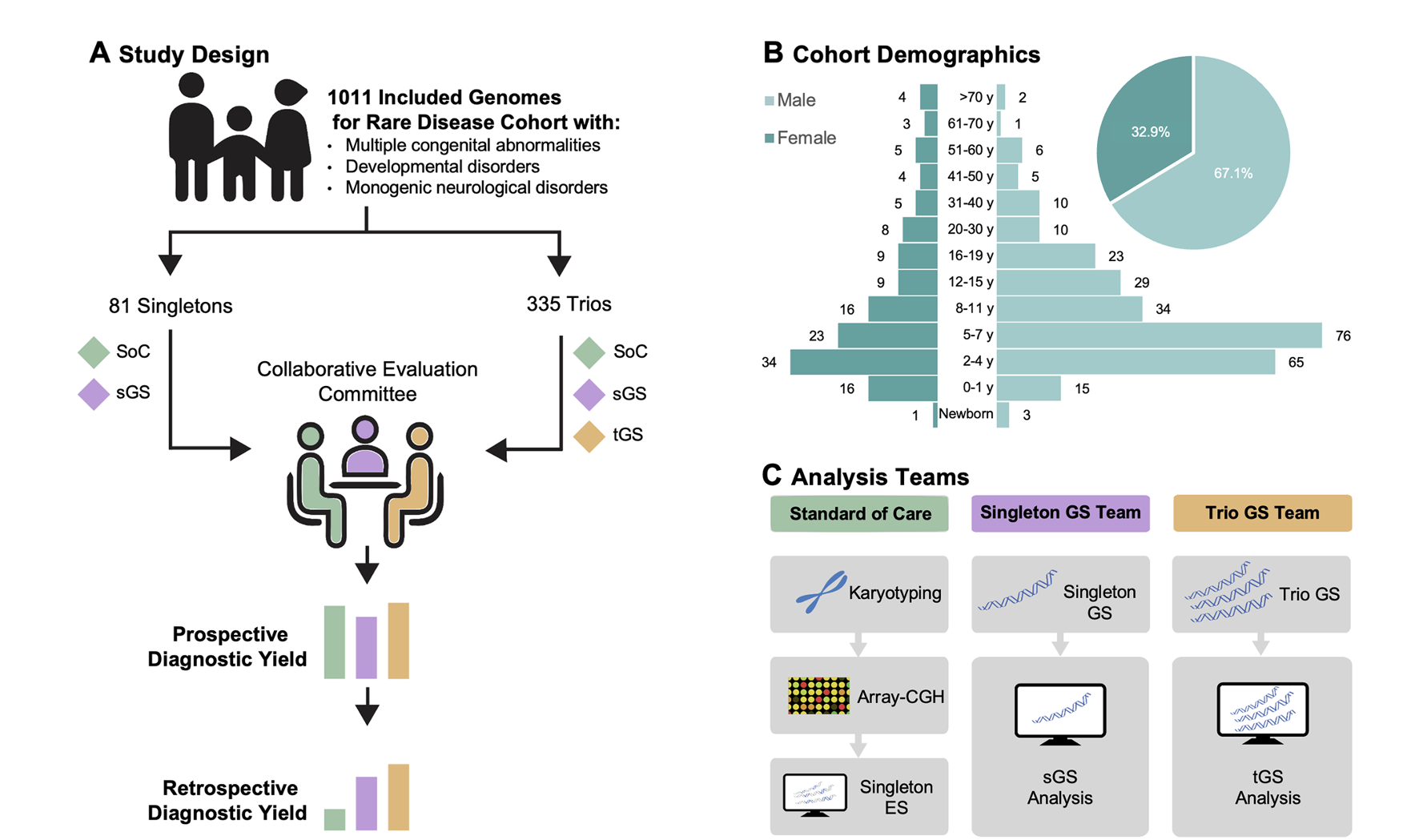

为了填补这一空白,本研究设计了一项前瞻性、设盲的对比研究,在德国石勒苏益格-荷尔斯泰因大学医院招募了416名疑似患有罕见疾病的索引患者及其家庭成员,共涉及1011个基因组。所有参与者均接受了标准护理检测以及短读长基因组测序,后者根据家系样本的可及性进一步分为单例基因组测序和三例基因组测序两种策略。研究特别设置了三个独立分析团队,分别负责标准护理数据分析、单例基因组测序数据分析和三例基因组测序数据分析,其中标准护理团队由经验丰富的诊断专家组成,而两个基因组测序团队则由新近接受基因组数据分析培训的人员构成,以此模拟新技术在临床引入初期的实际挑战。标准护理流程通常依序进行核型分析、阵列比较基因组杂交和外显子测序,若前序检测已发现致病变异则不再进行后续测序;而基因组测序则对索引患者及其父母或兄弟姐妹(如可用)进行全基因组测序,平均覆盖深度达到38倍。在变异检测环节,基因组数据使用DRAGEN生信平台进行胚系变异、拷贝数变异和短串联重复变异的调用,并通过TruSight软件套件进行注释和筛选;外显子测序数据则使用Alissa Interpret软件进行分析。所有候选变异均依据美国医学遗传学与基因组学学院指南进行致病性分类,并需与患者表型(通过人类表型本体术语描述)和遗传模式相匹配才能被视为诊断性发现。

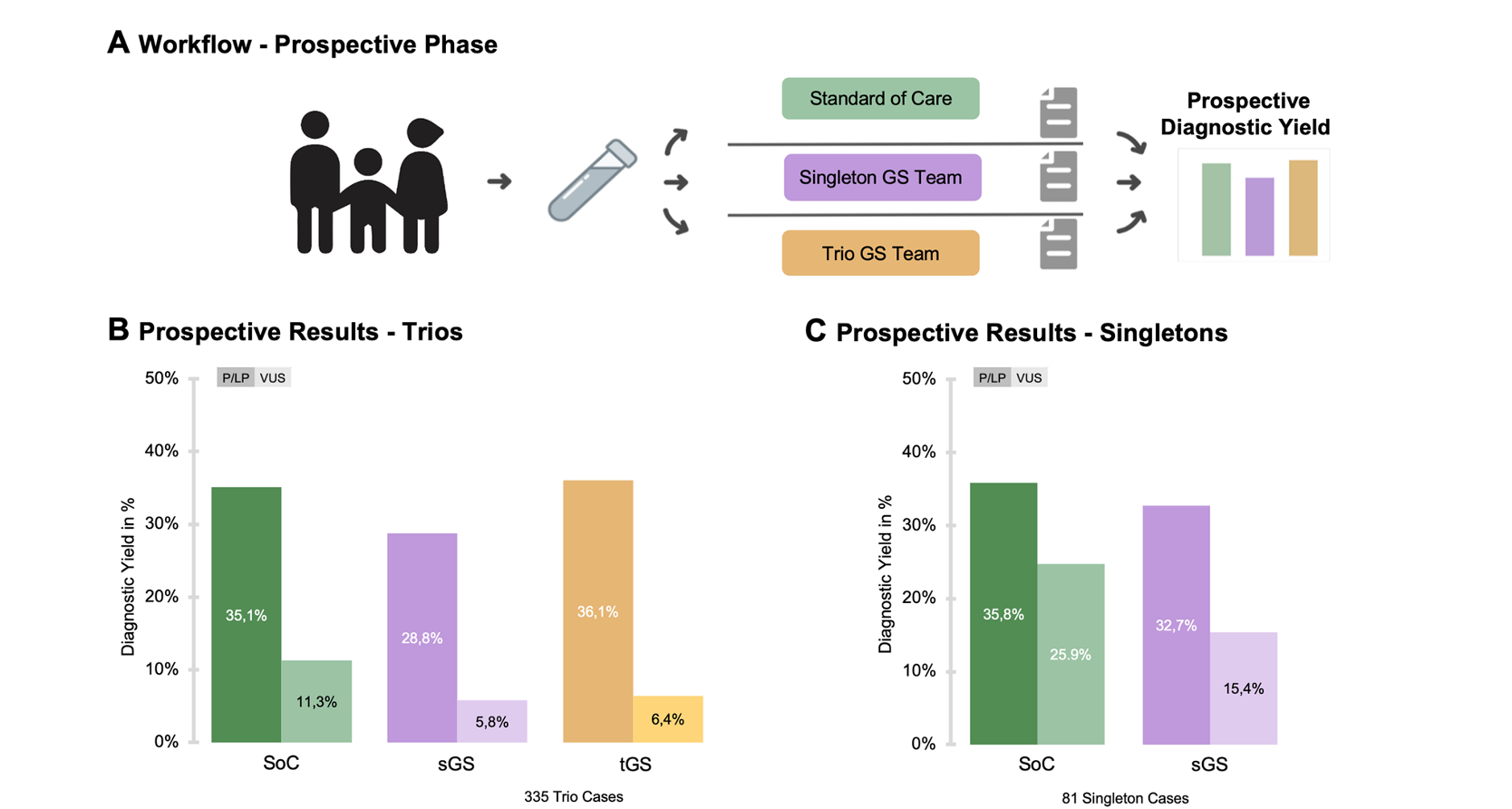

研究分为两个阶段进行分析,即前瞻性阶段和回顾性阶段。在前瞻性分析中,三例基因组测序团队在三例病例中取得了最高的诊断率,致病或可能致病变异的检出率达到36.1%,略高于经验丰富的标准护理团队的35.1%,而单例基因组测序团队的诊断率为28.8%。当将意义不明确的变异也纳入考量时,标准护理、单例基因组测序和三例基因组测序策略分别覆盖了46.4%、34.6%和42.5%的病例。

在仅包含81例单例患者的子队列中,标准护理与单例基因组测序的前瞻性诊断率差异较小,分别为35.8%和32.7%。为排除团队经验差异对结果的干扰,研究进一步开展了回顾性分析,在统一、公平的条件下重新评估所有变异的技术可检测性。结果发现,三例基因组测序的诊断率进一步提升至40.0%,单例基因组测序为39.1%,均显著超过标准护理的36.7%,统计检验证实三例基因组测序相较于标准护理具有临床意义的3.3%绝对提升。

基因组测序的优势主要体现在其能够检测到标准护理方法容易遗漏的独特变异类型,在整个队列共识别的181个致病或可能致病变异中,有11个变异仅能通过基因组测序策略被发现,这些变异包括两个基因内拷贝数变异、三个短串联重复扩展、两个内含子变异、一个非编码变异以及三个最初缺乏基因-疾病关联但后续通过GeneMatcher合作或新发表文献得以升级为新发致病变异的科学发现。

图1 研究设计和队列概述,用于罕见病分析

对变异类型和遗传模式的深入分析显示,单核苷酸变异是最常见的致病变异类型,其中错义变异占39.8%,功能丧失性变异占33.7%,拷贝数变异占18.8%。在明确遗传模式的115个三例病例中,新发突变占主导地位,比例为55.1%,其次为父源或母源遗传的杂合变异(17.7%)以及双亲复合杂合变异(15.2%)。研究还发现,不同疾病类别的诊断率存在显著差异,综合征性疾病患者的诊断率最高,达到62.5%,而伴有自闭症的神经发育障碍患者的诊断率相对较低,仅为27.8%。

此外,通过滑动窗口分析绘制学习曲线显示,缺乏经验的单例基因组测序团队在初始阶段诊断率显著落后,但随着案例积累和流程优化,其表现快速提升,并在分析约205个病例后与其他团队达到同等水平,这表明基因组测序的分析能力可通过培训和实践迅速提高。三例基因组测序策略则因提供了确切的遗传共分离信息,有效辅助了新发变异的判定,从而帮助经验较少的团队更快地达到高诊断性能,并减少了需要报告的意义不明确变异数量。

本研究通过严谨的前瞻性设计证实,短读长基因组测序,特别是三例家系检测策略,在罕见病分子诊断中能够提供优于现行标准护理的综合检测能力,其优势不仅体现在更高的诊断率上,还在于它能够一体化地检测多种变异类型,避免了多步骤检测的时间延误和技术盲区。三例基因组测序凭借其提供的遗传相位信息,显著强化了变异解读的准确性,尤其有利于新发突变的识别与分类,对于经验尚浅的诊断团队而言更具支持作用。单例基因组测序虽然在诊断全面性上略逊一筹,但在经验丰富的团队操作下仍能获得与三例策略相近的回顾性诊断率,因而在父母样本不可得或资源受限的场景中是一种具有成本效益的替代方案。值得注意的是,基因组测序所产生的全面数据为后续再分析提供了坚实基础,本研究即通过针对新发现的非编码基因RNU4-2位点的定向再分析,成功诊断了一例此前未解决的病例,凸显了基因组数据在伴随科学认知进步而持续挖掘诊断潜力方面的长期价值。当然,短读长基因组测序也存在一定局限性,例如在精确确定短串联重复扩展的 motif 长度、解析复杂结构变异或高同源性区域方面仍需长读长测序或其他辅助技术予以补充。

图2 前瞻性工作流程和三种分析策略的诊断率

综上所述,这项研究为基因组测序作为罕见病一线诊断工具的临床实施提供了强有力的现实世界证据,并详细剖析了不同测序策略在诊断效能、团队学习曲线和临床可行性方面的特点。研究结果提示,在儿科、神经科、遗传咨询等涉及罕见病诊断的临床科室中,逐步引入基因组测序,尤其是家系三例检测,有望显著缩短患者确诊时间,提高诊断成功率。未来,随着生物信息学流程的进一步优化、多组学数据的整合以及长读长测序技术的成本下降,基因组测序有望在更广泛的医疗场景中发挥其“一测全能”的潜力,最终帮助更多罕见病患者结束漫长的诊断之旅。

原始出处:

Kaschta, D., Post, C., Gaass, F. et al. Evaluating genome sequencing strategies: trio, singleton, and standard testing in rare disease diagnosis. Genome Med 17, 100 (2025). https://doi.org/10.1186/s13073-025-01516-7

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。