【爱儿小醉】儿童心脏手术患者凝血酶生成:一项前瞻性单中心队列研究

时间:2025-09-25 15:47:06 热度:37.1℃ 作者:网络

前言

自1953年首次将体外循环技术(CPB)应用于房间隔缺损修补以来,先天性心脏病手术的的灌注技术已取得巨大进步。然而,CPB相关的并发症在过去七十年里几乎未变,其中凝血功能障碍是主要风险之一,这对患儿影响尤为严重。体外循环管路预充液稀释、心肌保护液的使用以及低温技术导致的促凝与抗凝物质在数量和活性上的变化,会破坏凝血系统平衡,引发出血、输血及血栓并发症,进而影响预后。越来越多的研究表明,凝血酶生成受损是术后凝血功能障碍的重要诱因。作为关键酶类,凝血酶能促进可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白,从而参与血栓形成与分解。CPB很可能改变了这一初级止血的关键环节。

尽管凝血酶在止血中至关重要,但关于心脏手术患者(特别是儿童)凝血酶生成的数据仅来自少数小规模观察性研究。这主要是因为美国和加拿大尚未批准凝血酶生成检测用于临床。传统的凝血检测如凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)仅反映凝血酶生成的初级阶段,此外, 这项检测对高凝状态相对不敏感;而旋转式血栓弹力图(ROTEM)和血栓弹力图(TEG)虽然能全面评估纤维蛋白凝块形成, 但也不直接量化凝血酶生成。相比之下,凝血酶生成检测试验专门绘制了随时间量化凝血酶合成的参数(内源性凝血酶潜能、峰值浓度), 并深入揭示了凝血酶形成启动、扩增和终止的过程。

本文将介绍由Elena Ashikhmina Swan等于2025年7月发表在《Anesthesiology》杂志的题为“Thrombin Generation in Pediatric Cardiac Surgery Patients: A Prospective Single-center Cohort Study”的文章,作者通过这项前瞻性队列研究,评估心脏手术患儿在手术前后凝血酶生成的动态变化并探讨其与术后出血或血栓并发症之间的关联,从而为优化围术期抗凝/止血策略提供依据。

研究方法

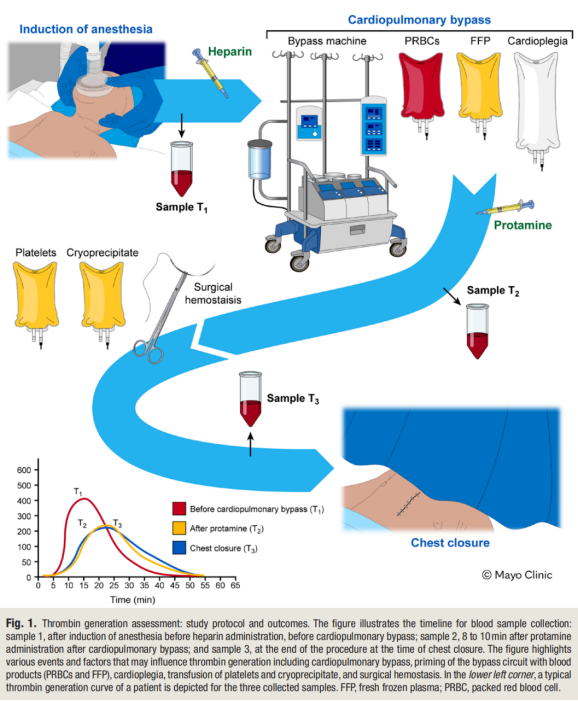

这项单中心前瞻性观察队列研究纳入的研究人群包括患有先天性心脏病并接受了体外循环心脏手术的儿科患者。纳入标准是:(1) 体重3-25kg;(2) 术前或术后24小时内没有使用机械循环支持;(3) 术前无血友病或血栓形成倾向。如果符合条件的患者在研究期间进行了多次手术,仅纳入首次术中数据。

血液采集和试验分析

每位患者术中分别在:1. 麻醉诱导后、注射肝素前(T1;基线); 2. 体外循环结束、鱼精蛋白中和后8-10min(T2); 3. 手术结束关胸时(T3)三个时间点从动脉套管采集全血约3ml,用于常规ACT、血红蛋白浓度及肝素检测后,将剩余血浆离心制备乏血小板血浆并置于−80°C冷冻保存,待后续进行分析。

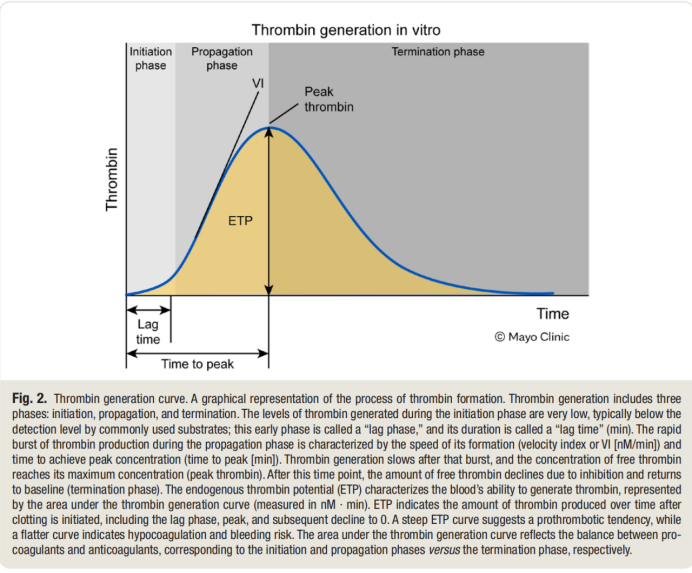

凝血酶生成检测

研究人员采用含低浓度重组组织因子的全自动荧光法试剂盒(Technoclone Ceveron®alfa)测量凝血酶生成情况,检测结果包含5个参数:

• Lag time(延迟期):从加入触发剂到首次出现凝血酶爆发(2-10nM)所需的时间;

• Time to peak(达峰时间):从加入触发剂到凝血酶浓度达到最高点所需的时间;

• Peak thrombin(峰值浓度):凝血酶最高浓度,是凝血酶生成与失活达到平衡的结果;

• Endogenous thrombin potential, ETP(内源性凝血酶潜能,曲线下面积):凝血酶总浓度,取决于生成的凝血酶及其在血浆中的存活时间;

• Velocity index(速度指数):曲线最大斜率,反应延迟时间到达峰时间之间凝血酶的生成速度(见图2)。

所有检测均重复进行,取平均值。

抗Xa因子活性检测

为排除肝素残留对凝血酶生成的干扰,作者在进行凝血酶生成检测的同时使用同一批样本一同测定了普通肝素的抗凝效果。

体外循环及抗凝管理

• 机型与灌注:采用英国LivaNova S5系统、非搏动性滚压泵。预充液根据体重(3–8.9kg 约300ml;≥11kg 约600 ml)添加浓缩红细胞(PRBCs)与新鲜冰冻血浆(FFP) , 以确保CPB开始时血红细胞压积≈30%。所有患者全程应用氨甲环酸。

• 抗凝方案:术前静脉注射肝素400U/kg,目标ACT>400s;预充液中额外加入2000U肝素。术中每30分钟监测ACT及肝素浓度,必要时补充肝素。鱼精蛋白中和量按1mg∶100 U初始肝素比例计算。

体外循环后止血管理

复温至34°C后,常规检测血小板计数、纤维蛋白原水平及含有肝素酶的血栓弹力图(TEG )(R time)。若TEG R time延长,术中即刻补充FFP;转机后确认肝素完全中和(ACT、肝素浓度、TEG对比),若持续出血和/或血小板<100×10⁹/L和/或纤维蛋白原<150 mg/dL,则输注血小板和/或冷沉淀(5–15ml/kg)。复杂病例可酌情使用激活的凝血酶原复合物(FEIBA)。术后24h内的输血量与引流量均按体重标准化记录。

研究终点

主要终点:T1、T2、T3三个时间点的ETP的变化。

次要终点:其他四项凝血酶生成参数的变化(延迟期、达峰时间、峰值浓度、速度指数);T2时刻ETP与CPB后输血量、关胸时间的相关性;T3时刻ETP与术后24h引流量的相关性;CPB后凝血酶生成减少的预测因素。

统计分析和样本量计算

连续变量以中位数(四分位距)表示,重复测量数据采用广义最小二乘回归模型检验时间效应;总体检验显著后,构造线性对比估计各时间点差异。对高度偏态分布数据采用对数转换后分析,结果以几何均数比表示;其他参数以算术差表示。敏感性分析中剔除肝素浓度≥0.1U/ml的样本,以排除肝素对凝血酶生成的影响。多变量线性回归用于探讨ETP变化的独立预测因子。所有检验双侧α=0.05。

基于前期的研究数据,假设50例患者可提供≥90%功效,以检验T1到T3 ETP下降≥25%(双侧、α=0.05)。所有分析均使用R统计软件版本4.3.2(R Foundation for Statistical Computing, Austria)进行。

结果

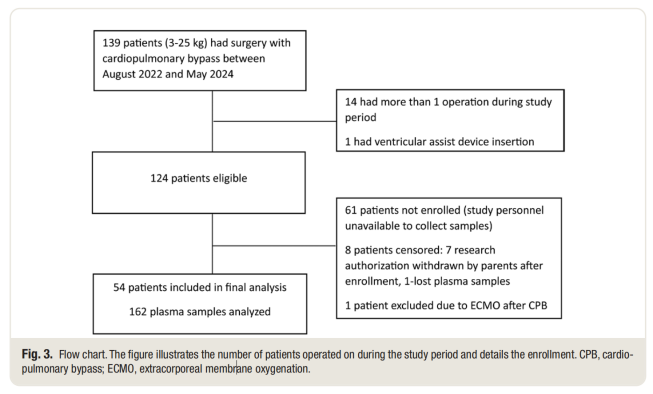

从2022年8月到2024年5月,共有124名孩子接受了心脏手术,其中54人被纳入了这项研究(见图3),共采集了162份血液样本。

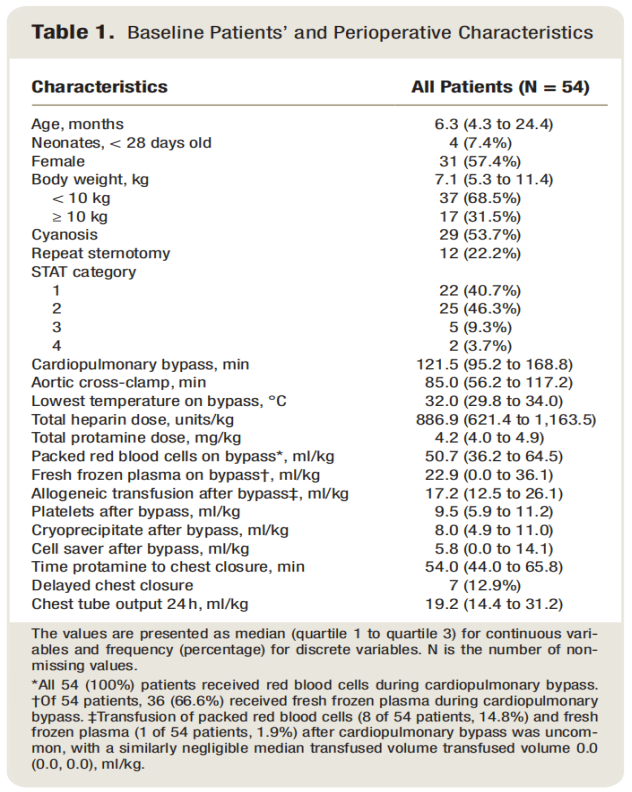

人口统计学和临床特征如表1展示。年龄中位数为6.3个月(4.3-24.4),女性患儿占57.4%。体重中位数为7.1kg(5.3-11.4),68.5%的患儿体重<10kg。53.7%的患者存在发绀;24.1%的患者术后接受了FEIBA治疗(表1)。

凝血酶生成及抗Xa因子检测结果

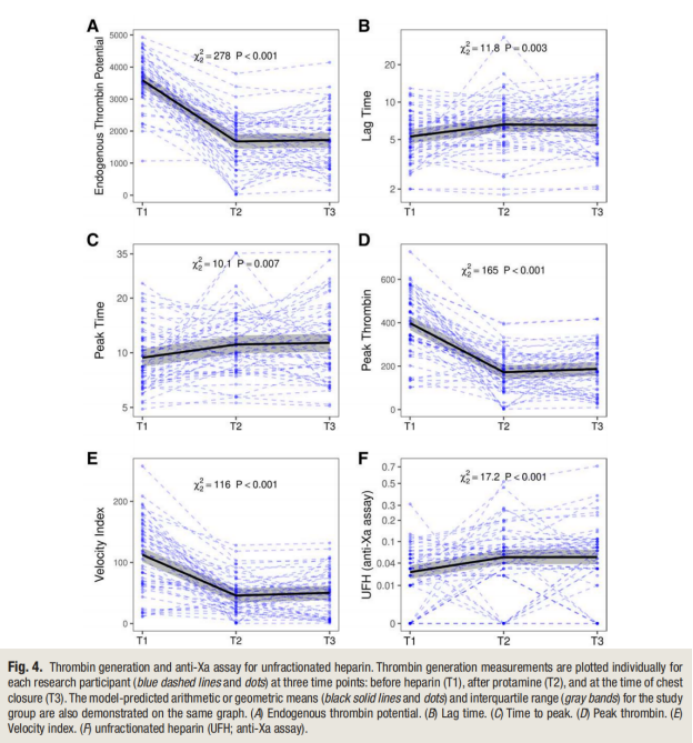

所有凝血酶生成参数在三次采样时间点均发生显著变化(表2、图4A–E)。与T1相比,T2时ETP平均下降1911nM·min(P<0.001),T3时下降1865nM·min(P<0.001)。峰值凝血酶和速度指数亦显著降低(均P<0.001),而延迟期和达峰时间轻度延长(P分别为0.003和0.007)。抗Xa因子检测显示三个时间点的普通肝素中位浓度均低于预防性抗凝范围(0.1-0.35U/ml)和治疗型抗凝范围(0.35-0.7U/ml),但总体而言, CPB后普通肝素浓度呈上升趋势, T2和T3较T1升高1.8倍(P<0.001,图4F)。

凝血酶生成与临床结局

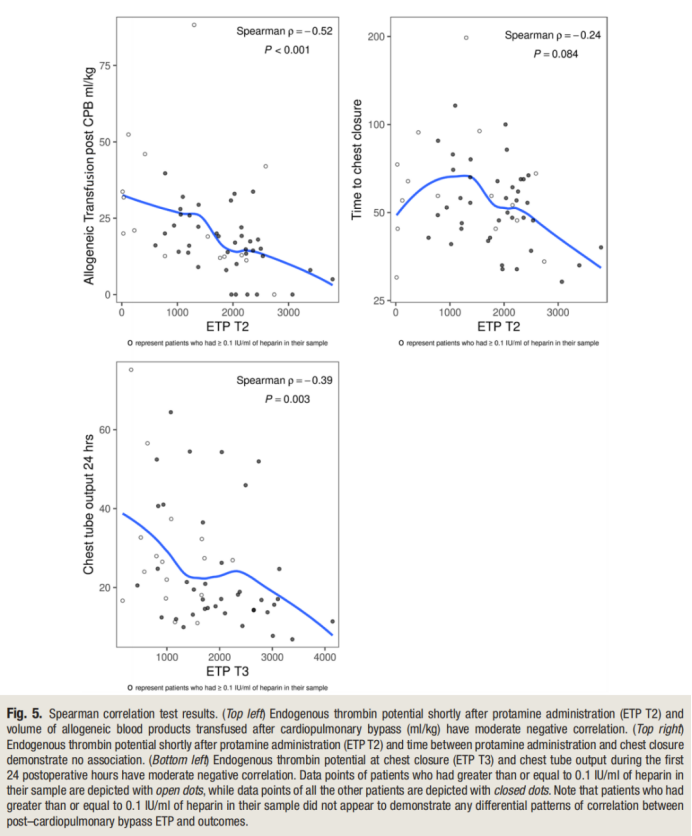

Spearman相关分析显示,T2时ETP与术后输血量(ml/kg)呈强负相关(ρ = –0.52,P<0.001);T2时ETP与关胸时间无显著相关性(ρ = –0.24,P=0.084); T3时ETP与术后24h胸腔引流量 (ml/kg) 呈中度负相关(ρ = –0.39,P=0.003)(图5)。

内源性凝血酶潜能变化幅度的预测因素

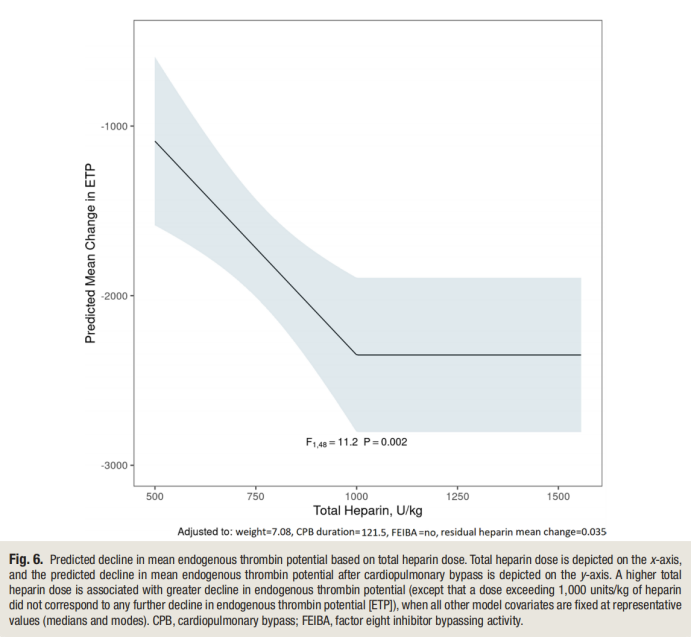

多变量线性回归纳入体重、体外循环时间、CPB期间肝素总量、是否使用FEIBA及从T1到T2/T3普通肝素浓度增加等5个变量(模型R²=0.31),结果仅CPB期间肝素总量(U/kg)能预测ETP的变化(F1.48=11.2,P=0.002),肝素剂量越高,ETP下降越明显;当肝素剂量>1000U/kg时,ETP下降不再显著加重(图6)。

讨论

作者在接受体外循环的小儿心脏手术患者中评估了术中凝血酶生成的动态变化。结果证实,CPB前后内源性凝血酶潜能(ETP)的值和生成速率均发生显著改变。鱼精蛋白中和后(T2)的ETP较基线(T1)显著下降,并在关胸(T3)时仍未恢复至术前水平。尽管术中输注了血小板、冷沉淀以及常规外科止血处理,但T2与T3的ETP差异不大。结合延迟期延长、达峰时间延后、峰值凝血酶减少和速度指数下降,可见CPB后凝血酶生成被延迟且减弱,难以回到术前状态。探索性分析显示,T2时ETP越低,术中需要的输血量越多;T3时ETP与术后24小时胸腔引流量也呈中度负相关。此外,多变量回归分析表明,CPB期间的肝素总量与ETP下降幅度独立相关,肝素用量越高,ETP下降越显著。

作者的结果与大多数先前研究一致,尽管涉及儿科患者的研究相对较少。有研究在24个月以下儿童中发现,即使术后输注血液制品,入ICU后12小时的ETP仍低于术前水平;也有研究报道29例儿童在CPB后凝血酶潜能下降;另有小样本研究在新生儿中观察到峰值凝血酶在CPB后和输注后短暂升高,但因样本量有限,结论并不确定。

本研究中,CPB后凝血酶生成显著减弱,达峰时间延长且峰值降低。值得注意的是,有近三分之二的患者在CPB过程中预先输注了新鲜冰冻血浆,约四分之一术后使用了激活的FEIBA,但这些干预仅部分替代了促凝因子,未能令ETP完全恢复。T2时凝血酶生成未能明显改善,可能与CPB导致的持续稀释及肝素-鱼精蛋白相互作用有关;而T3时尽管已行多重止血措施,大多数(87%)儿童已具备闭胸条件,却仍未见凝血酶生成回升,这一现象仍无定论。一些学者提出“肝素反弹”、凝血因子消耗、稀释效应及“摆钟理论”(即止凝—抗凝平衡向低凝状态移动)等解释。T1时样本中低水平的肝素活性,多因采样过程中冲洗液残留;而T2、T3时部分患者的肝素活性升高,则提示可能存在肝素未完全中和或反弹。但也有观点认为,肝素反弹后,抗凝蛋白(如抗凝血酶)活性恢复,也可抑制凝血酶生成。另有体外研究表明,即便稀释至95%,ETP仍能维持稳定。

作者的探索性分析特别发现,CPB期间肝素用量越大,术后ETP下降越显著。大多数患者在体外循环中同时监测ACT和肝素浓度来决定肝素追加剂量,这可能导致肝素补充用量更高。成人文献中对术中“过量”肝素的影响尚无一致意见:有研究证实肝素浓度管理策略较ACT策略更能抑制凝血酶生成,与之对应的是这些患者需要更多肝素和血液制品。由此可见,本研究中使用肝素浓度检测可能在一定程度上导致了术后凝血酶生成抑制。

需要指出的是,尽管多变量分析显示肝素总量与ETP下降相关,但这一关联可能还受其他未测量变量(如稀释程度、低温、抗凝血酶水平等)的影响。如果肝素残留是直接原因,抗Xa检测结果升高应当与ETP下降呈独立相关,但本研究未见此结果。因此,肝素用量与凝血酶生成抑制之间的因果关系仍需进一步深入探讨。

结论

这项单中心前瞻性队列研究发现,儿童心脏手术经体外循环后内源性凝血酶潜能(ETP)显著下降且在手术后仍未恢复至术前水平。尽管术中接受了FFP、血小板、PCC等止血干预,仍无法完全逆转这一下降趋势。术后凝血酶生成能力的减弱与输血量及胸腔引流量均呈负相关,提示其在评估术中/术后出血风险方面具有潜在价值。此外,术中较高的肝素总量可能与更明显的ETP下降相关,但其因果关系尚需进一步研究。未来,应优化CPB管理策略,探讨减少血液稀释、精准补充凝血因子及个性化抗凝监测对维持术中凝血平衡的作用。

爱儿小醉 点评

本研究首次在单中心大样本儿科群体中详细描绘了CPB对凝血酶生成的影响,为术中止血管理和术后输血策略的优化提供了新视角。未来需在多中心、不同临床场景中验证这些发现,并探索针对高危患者的个性化干预方案。

原始文献:

Swan EA, Lahr BD, Al-Huniti AH. Thrombin Generation in Pediatric Cardiac Surgery Patients: A Prospective Single-center Cohort Study. Anesthesiology. 2025 Jul 1;143(1):84-97.