术后“变傻”?别让误解背锅!麻醉与术后认知问题的真相

时间:2025-09-25 15:47:11 热度:37.1℃ 作者:网络

在外科手术的恢复病房里,常常能听到这样的对话:“妈,您还记得我是谁吗?”“这是哪儿啊?我怎么会在这儿?”面对术后突然出现意识混乱、记忆模糊的患者,家属们难免将矛头指向麻醉——“肯定是麻醉药把脑子弄坏了,好好的人怎么就‘变傻’了呢?”

事实上,术后认知异常并非“麻醉伤脑”这一个简单答案能解释的。据《中华老年医学杂志》2023年数据显示,我国65岁以上老年手术患者中,约20%-35%会在术后出现不同程度的认知问题,其中包含术后谵妄和术后认知功能障碍(POCD) 两种核心类型。它们的发病机制、表现形式和恢复规律截然不同,今天我们就从医学角度,彻底揭开这层“术后认知迷雾”。

一、术后谵妄:大脑的“急性迷路”,多在3天内发作

术后谵妄就像大脑突然“断了信号”,是一种急性脑功能紊乱,通常在术后24-72小时内突然发生,高峰期集中在术后第2天。它并非单一症状,而是一组“混乱综合征”,临床中常分为两种类型,表现差异显著。

1. 两种典型表现:躁动型更易被发现,安静型常被忽视

躁动型谵妄:占比约60%,患者会突然变得烦躁不安、胡言乱语,甚至试图拔掉输液管、尿管。比如有位72岁的胆囊切除患者,术后第1天晚上突然坐起来大喊:“有人要抓我!这不是医院,是监狱!”还挣扎着要下床“逃跑”,家属怎么劝都没用。

安静型谵妄:占比约40%,症状更隐蔽——患者变得沉默寡言、反应迟钝,眼神呆滞,即使家人呼唤也只是缓慢回应,甚至昏睡不醒。这类患者常被误认为“术后虚弱”,容易错过早期干预时机。

2. 诱因复杂:麻醉只是“旁观者”,这些因素才是关键

医学研究早已证实,麻醉本身并非术后谵妄的直接原因,真正的“幕后推手”多是术后身体的多重应激反应,常见诱因包括:

疼痛控制不佳:术后剧烈疼痛会让大脑长期处于“应激状态”,打乱神经递质平衡。有数据显示,术后疼痛评分≥7分(10分制)的患者,谵妄发生率是疼痛评分≤3分患者的3.2倍。

睡眠节律紊乱:手术室强光、监护仪警报、夜间采血等,会彻底打破患者的“昼夜节律”。大脑得不到充分休息,就容易出现意识混乱。

感染或代谢异常:术后肺炎、尿路感染,或是电解质紊乱(如低钠血症)、血糖剧烈波动,都会影响大脑的正常代谢,诱发谵妄。

老年与基础疾病:70岁以上、术前有高血压/糖尿病/认知功能减退的患者,大脑“耐受能力”更弱,谵妄风险会增加2-4倍。

3. 处理原则:先找诱因,再对症干预

面对术后谵妄,医生不会立刻用“镇静药”压制症状,而是先通过“三步评估法”找根源:

1.排查可逆因素:查血常规(看是否感染)、电解质(看是否紊乱)、血糖(看是否异常),同时评估疼痛程度;

2.调整环境:拉上窗帘营造昏暗环境,减少不必要的声光刺激,让家属带患者熟悉的物品(如老花镜、常用的毛巾);

3.药物干预:仅在患者有伤人或自伤风险时,才会用小剂量氟哌啶醇(每次0.5-1mg),且连续使用不超过3天。

多数患者在诱因消除后,谵妄症状会在1-3天内缓解,不会留下长期后遗症。就像前面提到的72岁患者,医生发现他术后疼痛未控制(评分8分),调整镇痛方案后,第二天就恢复了正常认知,能清楚说出家人的名字和手术原因。

二、术后认知功能障碍(POCD):记忆的“慢性模糊”,恢复需数周甚至数月

如果说术后谵妄是“急性发作”,那术后认知功能障碍(POCD)就是“缓慢显现”——患者术后1周甚至1个月,才逐渐出现记忆减退、注意力不集中、性格改变等问题,且持续时间更长。

1. 核心表现:不是“傻了”,而是“记不住、做不好”

POCD的症状更贴近“认知能力下降”,而非“意识混乱”,常见场景包括:

记忆减退:记不住医生交代的服药时间,甚至忘了刚吃过饭;

执行能力下降:以前会用的手机支付,术后反复教都学不会;

性格改变:原本温和的人变得暴躁易怒,或是原本开朗的人变得沉默抑郁。

有位68岁的髋关节置换患者,术后2周回家,发现自己连买菜算账都算不清楚,出门后找不到回家的路,家人以为他“得了老年痴呆”,赶紧带他回医院检查。医生评估后诊断为POCD,经过3个月的认知训练,他的计算能力和方向感才逐渐恢复。

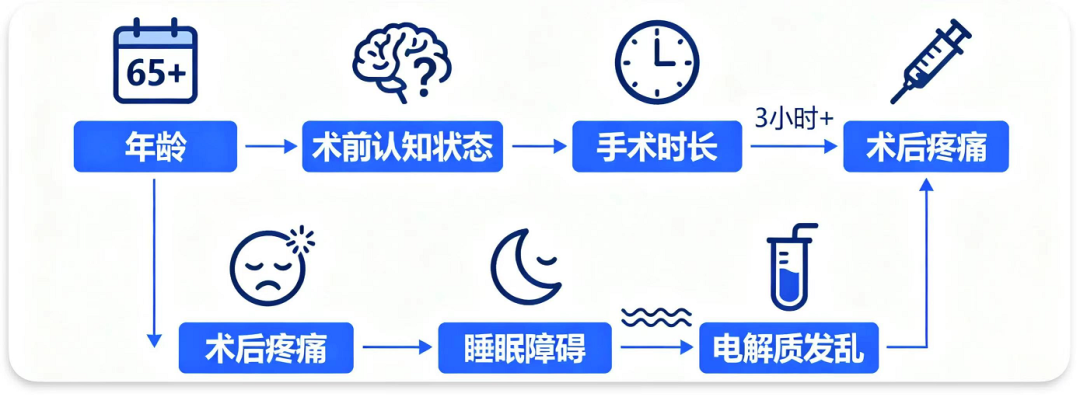

2. 风险因素:年龄是“硬伤”,但麻醉不是“元凶”

目前全球范围内的研究都未发现“麻醉直接导致POCD”的证据,反而有研究显示,某些吸入性麻醉剂(如七氟烷)能通过抑制大脑炎症反应,降低POCD风险。真正增加POCD风险的因素主要有:

年龄:65岁以上患者POCD发生率约25%-40%,80岁以上则高达50%;

术前认知储备低:平时很少读书、社交,或有轻度认知障碍的人,术后更易出现POCD;

手术类型与时长:心脏手术、大手术(手术时间≥3小时)会增加全身炎症反应,POCD风险比小手术高2倍;

合并基础疾病:术前有糖尿病、脑血管疾病的患者,大脑供血供氧本就不足,术后认知恢复更慢。

3. 恢复规律:多数能自愈,少数需干预

POCD的预后比很多人想象的好:约70%的患者会在术后3-6个月内逐渐恢复正常,20%的患者需要1年左右,仅10%的患者症状会持续超过1年,但这部分患者多本身就有早期阿尔茨海默病的倾向。

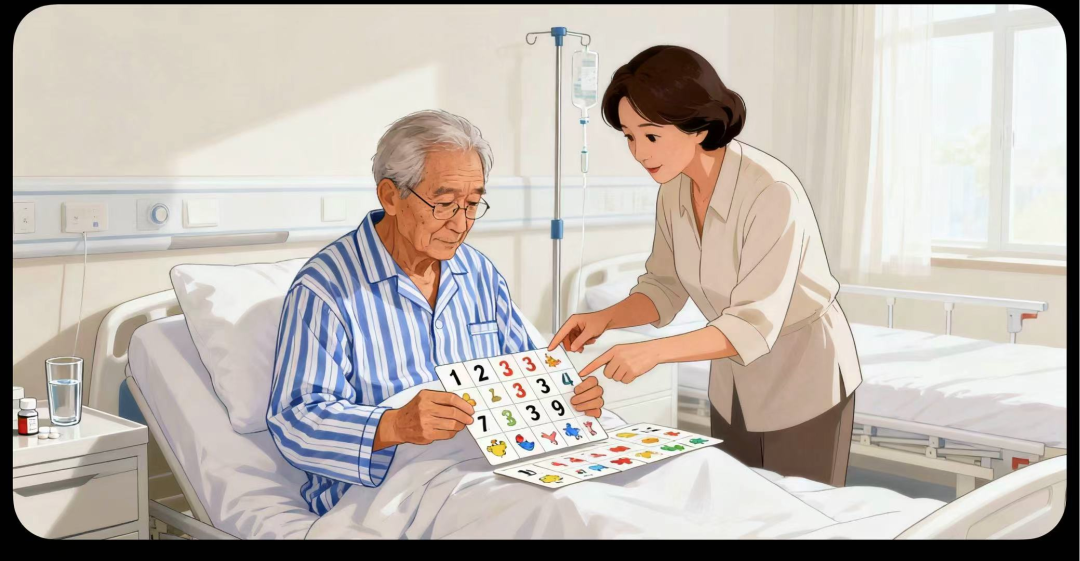

临床中,医生会通过“认知训练+生活指导”帮助患者恢复:

认知训练:每天做15-20分钟的“记忆游戏”,比如记扑克牌顺序、回忆当天做过的事;

生活指导:把服药时间、日常流程写成纸条贴在墙上,让患者按“步骤执行”;

药物辅助:仅对合并抑郁的患者使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(如舍曲林),帮助改善情绪和认知。

前面提到的髋关节置换患者,就是通过每天练习“记购物清单”“算水电费”,配合每周2次的康复科认知训练,3个月后基本恢复了术前的生活能力。

三、最常见的3个误区:别再让麻醉“背锅”

误区1:麻醉药会“损伤大脑神经”,导致永久变傻?

真相:麻醉药的作用是“可逆性抑制”大脑神经活动,就像“暂时按下暂停键”,而非“破坏按键”。手术结束后,麻醉药会通过呼吸、尿液排出体外,大脑神经功能会逐渐恢复。目前没有任何证据显示,成年人单次麻醉会导致永久性大脑损伤。

误区2:儿童麻醉会影响智力发育?

真相:中华医学会麻醉学分会2022年发布的指南明确指出:3岁以上儿童,单次、短时间(<3小时)麻醉,不会对远期智力发育产生影响;3岁以下儿童,如果累计麻醉时间不超过3小时,也不会增加智力发育异常的风险。只有反复、长时间(累计>6小时)的麻醉,才需要警惕认知发育的潜在影响,但这种情况多发生在需要多次手术的重症患儿中。

误区3:术后认知问题一定会发展成老年痴呆?

真相:术后谵妄和POCD与阿尔茨海默病(老年痴呆)是两种完全不同的疾病。老年痴呆是大脑神经元进行性坏死导致的,而术后认知问题多是“应激反应”或“可逆性损伤”。除非患者术前就有老年痴呆的早期病变,否则术后认知问题恢复后,不会直接发展成老年痴呆。

四、科学应对指南:家人术后出现认知异常,该怎么做?

如果家人术后出现认知问题,别慌,按这4步处理:

1. 第一时间告知医生,明确类型

告诉医生具体症状:“患者今天突然不认识人了”“术后一周记不住事”,医生会通过“CAM谵妄评估量表”或“MMSE简易智力状态量表”,判断是谵妄还是POCD,同时排查感染、电解质紊乱等诱因。

2. 营造“熟悉、安全”的恢复环境

保持病房安静,避免频繁探视;

把患者的生活用品放在显眼位置,比如把水杯放在床头;

用日历、时钟提醒患者日期和时间,帮助大脑建立“时间感”。

3. 耐心陪伴,避免“纠正”和“指责”

患者出现认知错误时,别直接说“你怎么又忘了”,而是温和引导:“咱们刚吃过饭,现在该吃药了”;如果患者胡言乱语,也别争论,轻轻握住他的手说“我在这儿陪着你,别害怕”。

4. 术后早期活动,促进认知恢复

在医生允许的情况下,尽早让患者下床活动:术后6小时在床上翻身,24小时坐起来,48小时下床站立或缓慢行走。研究显示,术后早期活动能促进大脑血液循环,降低认知问题的发生率。

结语:理解是最好的“康复剂”

术后认知问题不是“麻醉的错”,也不是“患者矫情”,而是身体在手术应激后的一种“正常反应”。多数情况下,它就像感冒一样,经过科学干预就能恢复。

当家人术后出现认知异常时,与其纠结“是不是麻醉伤了脑”,不如多一份耐心和陪伴——帮他记服药时间,陪他做简单的记忆游戏,带他熟悉病房环境。这些看似微小的举动,远比“指责”和“焦虑”更能帮助大脑“找回状态”。

毕竟,术后恢复从来不是患者一个人的事,家人的理解和科学应对,才是驱散“认知迷雾”最温暖的光。