为啥老年人体质越来越 “垮”?肠道菌群才是 “幕后推手”,亚油酸代谢是突破口

时间:2025-09-26 12:09:37 热度:37.1℃ 作者:网络

你有没有发现,家里长辈年纪大了以后,变化好像不止是头发变白、走路变慢——有的人悄悄胖了起来,尤其是肚子周围;有的人总说消化不舒服,吃点油腻的就犯腻;还有的人血压、血脂慢慢飘向“警戒线”。我们总把这些归为“老了就该这样”,但其实在我们的肠道里,有一群看不见的“微小镇居民”,正用一种我们几乎察觉不到的方式,参与着衰老的每一步。

最近,发表在《npj Biofilms and Microbiomes》期刊上的一项研究,就像给肠道菌群装了“显微镜”和“代谢追踪器”,第一次清晰地告诉我们:老年小鼠肠道里的菌群,不仅模样变了,还会通过调整一种关键脂肪酸的代谢,悄悄改变身体的脂肪堆积和健康状态。这背后的逻辑,或许也藏着人类对抗“衰老相关代谢问题”的钥匙。

为什么要盯着“小鼠的肠道”找答案?

在聊研究之前,我们得先搞懂一个问题:科学家为什么非要用小鼠做实验,而不是直接研究人类?

答案很简单——人类的生活太“复杂”了。一个人的肠道菌群,会被饮食(今天吃火锅还是沙拉)、运动(每天走1000步还是1万步)、吃药(降压药、降糖药)、甚至有没有慢性病(糖尿病、高血压)影响。这些因素混在一起,根本分不清是“衰老本身”让菌群变了,还是“衰老带来的生活变化”让菌群变了。

而小鼠不一样。科学家可以把它们放在完全可控的环境里:吃一样的饭、住一样的笼子、没有人类的那些“坏习惯”干扰。更关键的是,他们还能用到两种特殊小鼠:一种是“无菌小鼠”(从小在无菌环境长大,肠道里没有任何细菌),一种是“抗生素杀菌小鼠”(用抗生素把肠道细菌杀光)。通过对比这两种小鼠和“普通小鼠”的差异,就能精准揪出“肠道菌群”在衰老中到底扮演了什么角色。

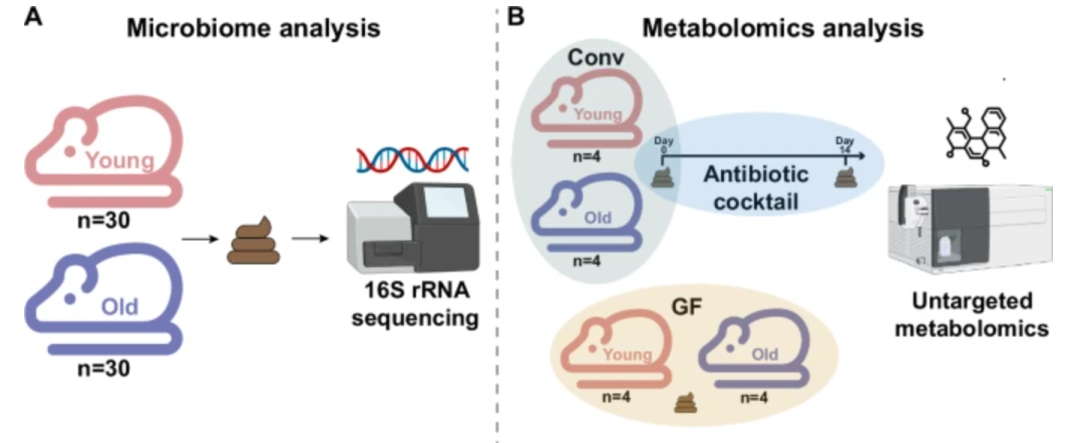

这次研究选的是雌性Swiss-Webster小鼠,理由也很特别:过去很多肠道研究只关注雄性,而雌性肠道菌群和代谢的关联一直是个“盲区”——科学家想填补这个空白。他们把小鼠分成了“青少年组”(8周大,相当于人类20岁左右)和“老年组”(18个月大,相当于人类70岁左右),然后从“菌群”和“代谢物”两个维度,一点点拆解开衰老的秘密。

老年小鼠和年轻小鼠中观察到的细菌组成是不同的

给肠道菌群“拍身份证”:老年小鼠的菌群变了啥?

要研究菌群,首先得知道“谁在肠道里”“它们多不多”“在干些什么活”。科学家用了三种方法给肠道菌群“画像”:

第一种是“16SrRNA测序”,相当于给每个细菌做“基因身份证”——通过检测细菌特有的基因片段,就能知道肠道里有哪些菌,每种菌占多少比例。第二种是“多样性分析”,比如α多样性(看菌群的“丰富度”,比如一个肠道里有10种菌还是20种菌)和β多样性(看菌群的“结构”,比如年轻小鼠和老年小鼠的菌群是不是长得不一样)。第三种是“功能预测”,用PICRUSt2工具,根据细菌的基因推测它们在“干农活”——比如是在分解碳水化合物,还是在合成脂肪。

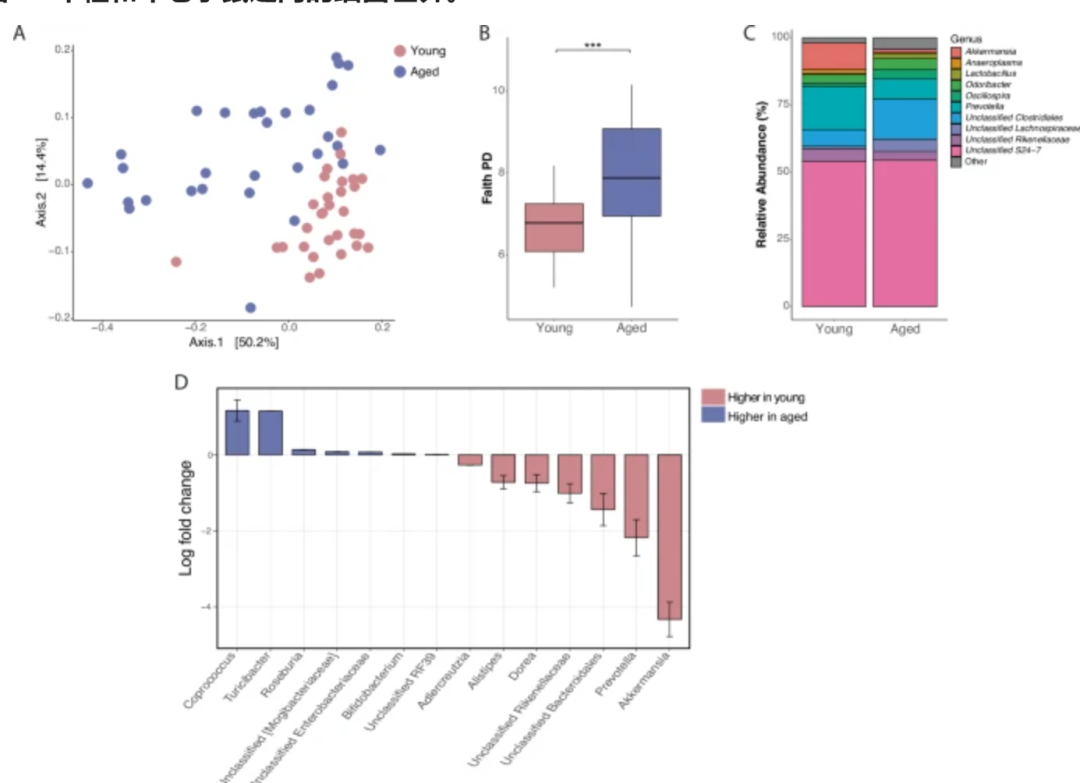

结果一出来,科学家就发现了大问题:老年小鼠的肠道菌群,和年轻小鼠几乎是“两个世界”。

首先是“菌群结构”完全不一样。用专业的“主坐标分析”画图能看到,年轻小鼠的菌群点都聚在一边,老年小鼠的点聚在另一边,中间没有任何重叠(PERMANOVA p=0.0001)。这就像两个小区,一个住的全是年轻人,一个住的全是老年人,居民构成完全不同。

然后是“菌群丰富度”变了。老年小鼠的α多样性(FaithPD指数)比年轻小鼠高很多(Mann-Whitney p=0.0007)。这一点和有些人类研究不一样——之前有研究说人类老了以后菌群会变“单调”,但小鼠没有人类的慢性病和药物干扰,单纯衰老反而让菌群变得更“多样”了,这也提醒我们:不同物种的菌群衰老规律,可能不能一概而论。

最关键的是“好菌变少、坏菌变多”。科学家找到14种差异特别大的菌属,其中:

年轻小鼠里多的是“有益菌”:比如Akkermansia(这种菌能分解肠道黏膜上的黏蛋白,保护肠道屏障,之前研究说它多的人更长寿、不容易得糖尿病)、Prevotella(能分解膳食纤维,产生短链脂肪酸,帮肠道消炎);

老年小鼠里多的是“麻烦菌”:比如Turicibacter(这种菌会促进炎症,之前研究发现它多的小鼠脂肪量更高)、Coprococcus(和肠道炎症、代谢紊乱相关)。

更有意思的是“菌群的活计变了”。老年小鼠的菌群,更擅长“搞脂质代谢”和“碳水化合物代谢”——简单说就是,它们把食物里的碳水化合物更多地变成了脂肪相关的物质;而年轻小鼠的菌群,更擅长“氨基酸代谢”,把蛋白质变成身体需要的氨基酸。这种“工作重心”的转移,可能就是老年小鼠更容易胖的关键。

年轻和年老小鼠之间的细菌差异

追踪代谢物:菌群如何“操纵”衰老的脂肪?

如果说菌群是“工人”,那代谢物就是它们“生产出的产品”——比如短链脂肪酸、胆汁酸、脂肪酸代谢物等等。要知道菌群有没有影响身体,就得看这些“产品”的种类和数量变了多少。

科学家用“非靶向LC-MS”技术,给小鼠粪便里的代谢物做了一次“全面体检”——这种技术能检测出粪便里几百上千种代谢物,相当于给肠道的“产品仓库”做了一次盘点。然后对比普通小鼠、无菌小鼠、抗生素处理小鼠的代谢物差异,就能知道哪些变化是“菌群导致的”,哪些是“身体自己老了导致的”。

结果让他们很意外:菌群居然是衰老代谢差异的“主要推手”。

普通小鼠里,老年和年轻小鼠的差异代谢物有51种;而无菌小鼠里,只有14种——也就是说,76%的代谢变化,都是菌群搞出来的。更关键的是,这些差异代谢物里,脂质占了29% ,而且全是老年小鼠里更多。

其中最显眼的是“亚油酸代谢通路”。亚油酸是一种必需脂肪酸,我们人体不能自己合成,只能从食物里获取(比如植物油、坚果里就有)。正常情况下,亚油酸会被分解成对身体有益的物质,但如果代谢出了问题,就会变成“麻烦分子”——比如促进脂肪细胞分化、引发慢性炎症。

研究发现,老年普通小鼠里,四种关键的亚油酸代谢物(亚油酸、9(10)-EpOME、9-OxoODE、13-OxoODE)都显著升高(q值都小于0.1),而且它们的下游产物12R-HETE(和花生四烯酸代谢相关,也是促炎物质)也变多了。更重要的是,当科学家给老年小鼠喂抗生素、杀光肠道细菌后,这些代谢物的水平立刻降了下来;而年轻小鼠喂抗生素,代谢物几乎没变化。

这就像找到了“证据链”:老年小鼠肠道菌群变了→菌群更爱“加工”亚油酸→亚油酸代谢物堆积→促进脂肪堆积和炎症→老年小鼠更容易胖、更可能出现代谢问题。

还有一个细节很有意思:不管是普通小鼠还是无菌小鼠,老年小鼠的体重都比年轻小鼠重。这说明“变老会胖”有两个原因:一个是身体自己的变化(比如代谢变慢),另一个是菌群的“推波助澜”——菌群会通过亚油酸代谢,让肥胖来得更快、更明显。

这个发现对人类有什么用?

可能有人会问:这是小鼠的研究,和我们人类有啥关系?其实,这个研究的每一个结论,都在给人类“健康衰老”指方向。

首先,它帮我们找到了“衰老代谢问题”的新靶点——亚油酸代谢。之前我们知道肥胖和吃太多油有关,但不知道肠道菌群会“操纵”亚油酸的代谢。未来,或许可以通过调节菌群来改善亚油酸代谢:比如补充能“抑制亚油酸异常代谢”的益生菌(比如之前提到的Akkermansia),或者吃一些能让好菌变多的益生元(比如膳食纤维),从源头减少“坏代谢物”的产生。

其次,它提醒我们“关注肠道菌群要趁早”。老年小鼠的菌群变化不是突然发生的,而是慢慢积累的。如果我们能在年轻时就注意保护肠道菌群(比如少滥用抗生素、多吃膳食纤维、规律作息),或许能延缓菌群的“衰老”,从而减少老年代谢问题的风险。

最后,它也给科学家提了醒:研究肠道菌群不能只看“谁在里面”,还要看“它们在生产什么”(代谢物)。之前很多研究只关注菌群的种类变化,却忽略了代谢物这个“中间桥梁”——而这次研究证明,代谢物才是菌群影响身体的“关键执行者”。未来的研究,可能会更关注“菌群-代谢物-身体”的联动关系。

研究的小遗憾:还有哪些问题没解决?

当然,任何研究都不是“完美的”,这个研究也有几个小遗憾,需要后续继续探索:

第一个遗憾是“没有配对样本”。科学家没有同时采集同一只小鼠的肠道菌群和代谢物,所以没法确定“到底是哪种菌在加工亚油酸”——比如是Turicibacter增多导致亚油酸代谢变多,还是Akkermansia减少导致的?这需要更精细的实验来验证。

第二个遗憾是“饲料不一样”。无菌小鼠吃的是高压灭菌饲料(为了保证无菌,会破坏一些营养成分),普通小鼠吃的是普通饲料。这就导致没法直接对比两种小鼠的代谢物,只能看“组内差异”(比如普通小鼠里年轻和老年的差异),不能看“组间差异”(比如普通小鼠和无菌小鼠的绝对差异)。

第三个遗憾是“只研究了雌性小鼠”。虽然填补了雌性研究的空白,但男性和女性的肠道菌群可能不一样,对代谢的影响也可能有差异。未来的研究需要同时纳入男性和女性,才能得出更普适的结论。

第四个遗憾是“只测了粪便代谢物”。粪便里的代谢物反映的是肠道里的情况,但这些代谢物能不能进入血液、影响肝脏、脂肪等器官,我们还不知道。如果能同时检测血清、肝脏的代谢物,就能更全面地了解菌群对全身代谢的影响。

肠道菌群是衰老的“调节器”,不是“旁观者”

看完这个研究,我们会发现:肠道菌群不是肠道里的“过客”,而是衰老的“调节器”。它们会随着年龄慢慢变化,然后通过代谢物(比如亚油酸代谢物)影响身体的脂肪堆积和炎症水平,最终改变我们的衰老状态。

更重要的是,这个研究让我们看到:衰老带来的代谢问题,不是“不可逆”的。既然肠道菌群是关键因素,那我们就可以通过调节菌群来干预——比如通过饮食、益生菌、益生元等方式,让肠道菌群保持“年轻态”,从而延缓代谢问题的发生,让衰老更健康、更有质量。

或许未来某一天,医生给长辈做“健康体检”时,除了测血压、血脂,还会加一项“肠道菌群检测”;而“调节肠道菌群”,也会成为预防老年代谢疾病的重要方法。毕竟,照顾好肚子里的“老伙伴”,就是照顾好我们自己的衰老旅程。

参考文献

Binyamin, D., Turjeman, S., Asulin, N. et al. The microbiome is associated with obesity-related metabolome signature in the process of aging. npj Biofilms Microbiomes 11, 173 (2025). https://doi.org/10.1038/s41522-025-00811-w