重症早期要不要起搏膈肌?当膈肌进入“超级松弛态”的那一刻

时间:2025-09-26 12:09:48 热度:37.1℃ 作者:网络

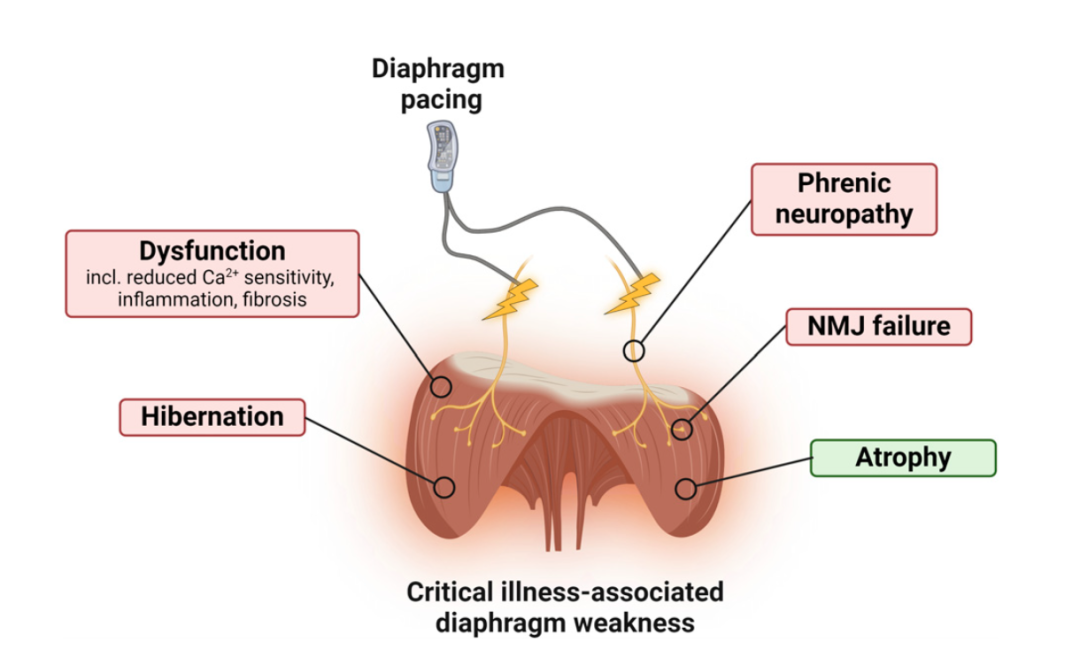

ICU患者一上机械通气,我们常担心“废用萎缩”。但最新观点与人群机制研究提示:重症早期膈肌未必“该被叫醒”,因为它可能正处于一种省能自保的“超级松弛态(SRX)”。这时贸然起搏,生理上不一定能拉出力,反而可能加重负担

1.为什么不宜在重症早期“先起搏再说”

病理并非只有废用萎缩:早期重症膈肌无力机制复杂,远不止“肌肉量变少”。作者提出“膈肌冬眠/超级松弛态”的概念:肌球蛋白头ATP消耗显著下降、暂时不可与肌动蛋白结合,因此有肌肉却发不出力,而且这一状态与机械通气时长并不线性相关,更像代谢应激与不活动共同触发的保护性省能。

起搏未必对路:观点稿直言,若把“冬眠”视为保护态,起搏膈肌可能对膈肌及其他器官有潜在不利;相反,在重症早期/代谢应激高企时应优先“卸载”膈肌,必要时探索清醒VV-ECMO或药物路径。

现有临床证据薄弱:动物研究能减轻萎缩,但“肌力”改善不稳定;极早期人体研究里,磁刺激仅43%次达到充分通气;STIMULUS 试验的早期病例仅2人、未报告结局;至于撤机困难人群(RESCUE-2,n=112),虽提高最大吸气压但并未缩短机械通气时长。

来自心脏的类比:起搏/强阳性肌力在错误的时机可能有害;传统起搏器约10%出现起搏相关心肌病,启示我们支持手段必须与底层表型精准匹配。

临床要点:重症早期的默认策略应是肺保护+膈肌卸载,而非常规起搏;待“可激活窗口”再谈主动激活/训练。

2.“超级松弛态”在人群中的证据:能解释“有肌不出力”

研究设计与样本:多中心取材,对比ICU通气患者n=54与择期肺手术对照n=27;ICU组中位通气65小时,对照约1.5小时。

结构生理学证据:

X射线衍射:ICU膈肌纤维的I1,1/I1,0比值显著降低(静息与激活均低),提示更多肌球蛋白头远离肌动蛋白、贴回粗丝主干;同时M6间距缩短,反映粗丝主干应变/张力降低——与SRX上升一致。

SRX定量:图示显示膈肌SRX比例显著升高(慢、快肌均然),直接对应“省电模式”头数上升、可用于产力的头数下降。

分子机制:

MYLK2下调+RLC去磷酸化:ICU膈肌内MYLK2蛋白与mRNA均约下降至原来的三分之一;RLC关键位点(如MYL2-S15及邻近位点)低磷酸化;将患者纤维去除RLC后,SRX比例恢复至接近对照,提示RLC去磷酸化参与促发SRX。

动物复制:健康大鼠通气18h,可见MYLK2下降与RLC低磷酸化,支持“不活动驱动”的因果方向。

膈肌特异性:同一批ICU患者的股外侧肌未见SRX上升/无RLC去磷酸化,说明这更像膈肌特异的冬眠样改变,非全身肌病。

可逆性与转化线索:离体多次激活仍不足以释放SRX;理论上需提升MYLK2/促进RLC再磷酸化方可更好“解锁”头部;与此同时,肌钙蛋白激活剂在离体能把力曲线“拉回生理范围”,为撤机阶段的药理增敏提供方向。

机制解读:SRX让膈肌“先活下来”:节能→给免疫/代谢系统让路;但代价是短期发力差。因此在应激高峰期强行起搏,多半“叫不醒”也“拉不动”。

3.如何把机制落到床旁

1)重症早期:优先“卸载”

目标:氧合/通气与灌注稳定,降低膈肌代谢应力;必要时考虑清醒VV-ECMO或药物通路,明确非起搏优先。

2)识别“可激活窗口”

指征信号:感染/炎症趋稳、血流动力学平稳、镇静减量、呼吸驱动恢复。此时再评估膈肌负荷、超声增厚分数、神经肌接头功能,循序引入有监测的主动激活/康复或药理增敏。

3)把“肌力指标”与“硬结局”分开看

当前证据提示:最大吸气压↑ ≠ 通气时间↓;在推广“早期起搏”路径前,应等待更高质量的结局研究。

4.争议与待解问题

人群异质性 & 时间轴:SRX“回暖”需要多长?MYLK2恢复节律如何?现有数据多为离体与短期观察。

最佳受益人群:是否存在可通过生物标志物/影像/电生理判别的“非冬眠型”表型,才更可能从早期起搏获益?(观点稿也呼吁先补机制、再做大试验)。

结论:先卸载,再激活;先保命,再发力。当膈肌处于超级松弛态时,早期常规起搏并非良策;等应激退潮、再在“可激活窗口”内进行精准激活/药理增敏/撤机策略,更可能把力量“复原”。

参考文献

[1] Marloes van den Berg, Zhonghua Shi1, Wout J. Claassen1,.et al. Super-relaxed myosins contribute to respiratory muscle hibernation in mechanically ventilated patients. Sci Transl Med . 2024 July 31; 16(758)

[2] Leo Heunks, Dirk W. Donker, Eline Oppersma,et al. Diaphragm Pacing in Early Critical Illness? A Plea for

a Super-Relaxed Approach. Am J Respir Crit Care Med Vol 211, Iss 3, pp 316–318, Mar 2025