经验积累:这类结节非常容易漏诊,临床上该如何尽量避免?

时间:2025-09-26 12:09:49 热度:37.1℃ 作者:网络

前言:现在的高分辨率CT很容易就显著肺周围部位的小结节,甚至结合AI找出许多仅2、3毫米的磨玻璃小结节,并罗列出来,从而引起结友的无比焦虑。但有些结节实性的位于靠近肺中央一些离肺门近的地方,与肺血管截面大小相仿,这时候却非常容易漏诊。而实性结节的遗漏有时是会导致不同预后的结果的。我们临床上该如何来尽量避免此类漏诊呢?

(一)先来看一个病例

有位患者于2023年时检查发现右肺下叶结节,但他每年都有体检,事后回顾去看发现他的结节早在2021年时就有了,而且在逐年增大进展。

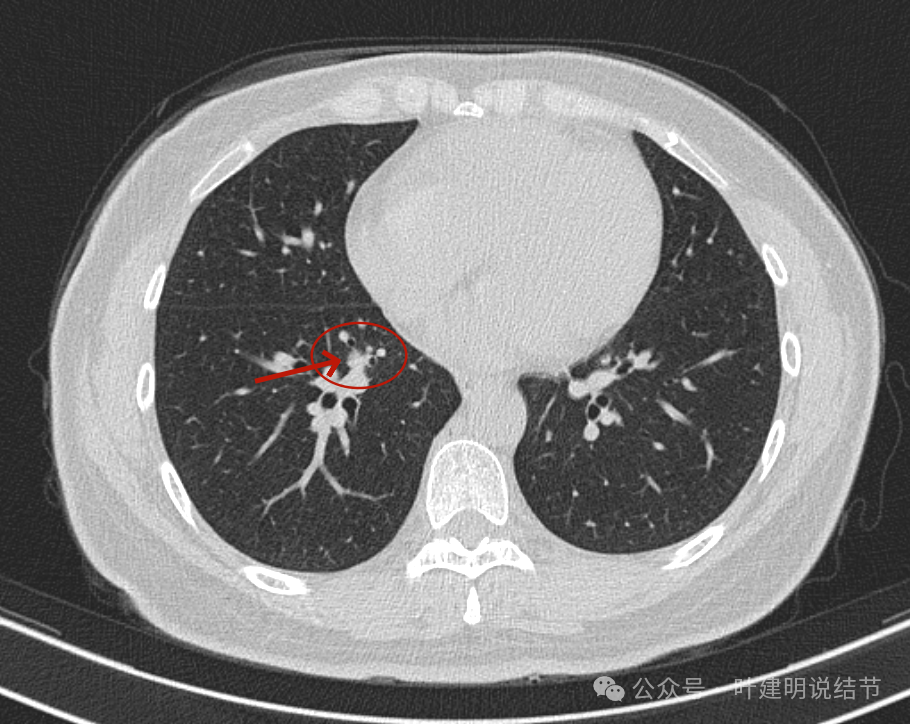

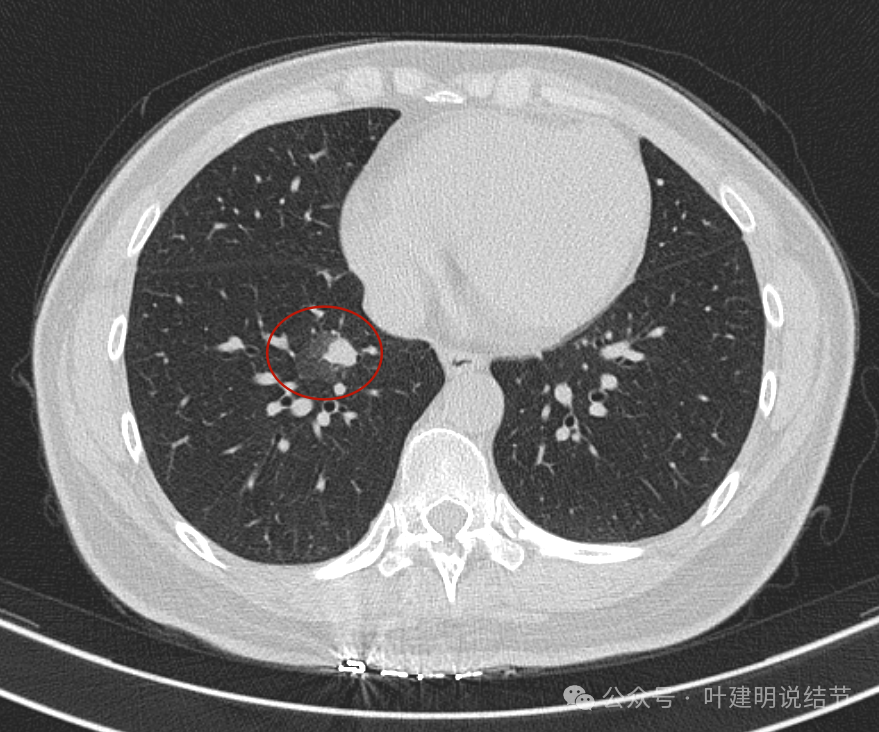

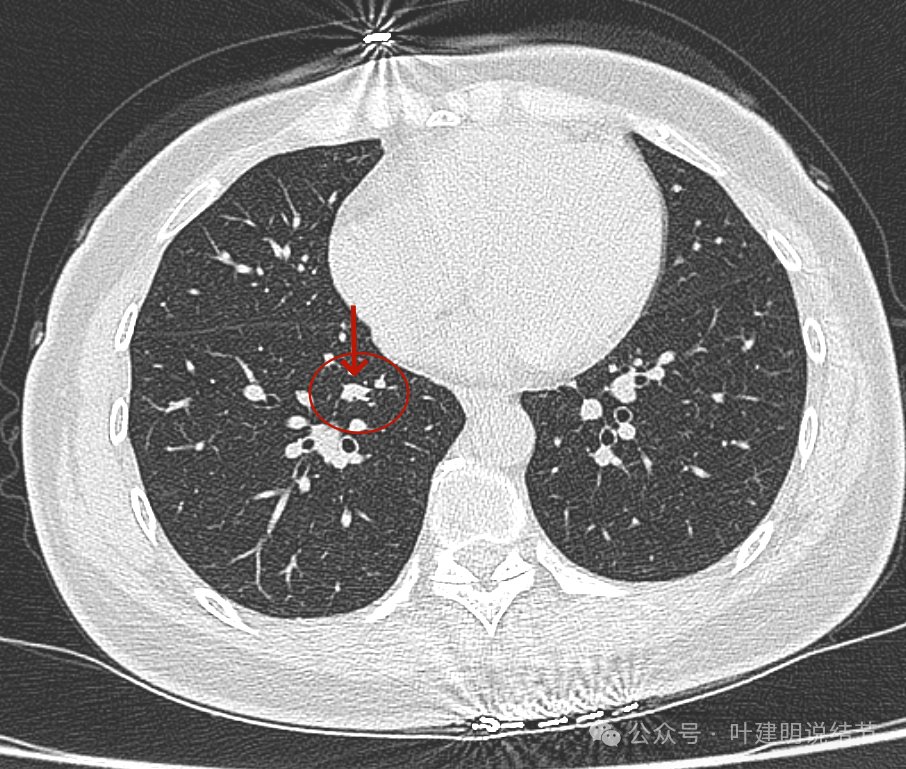

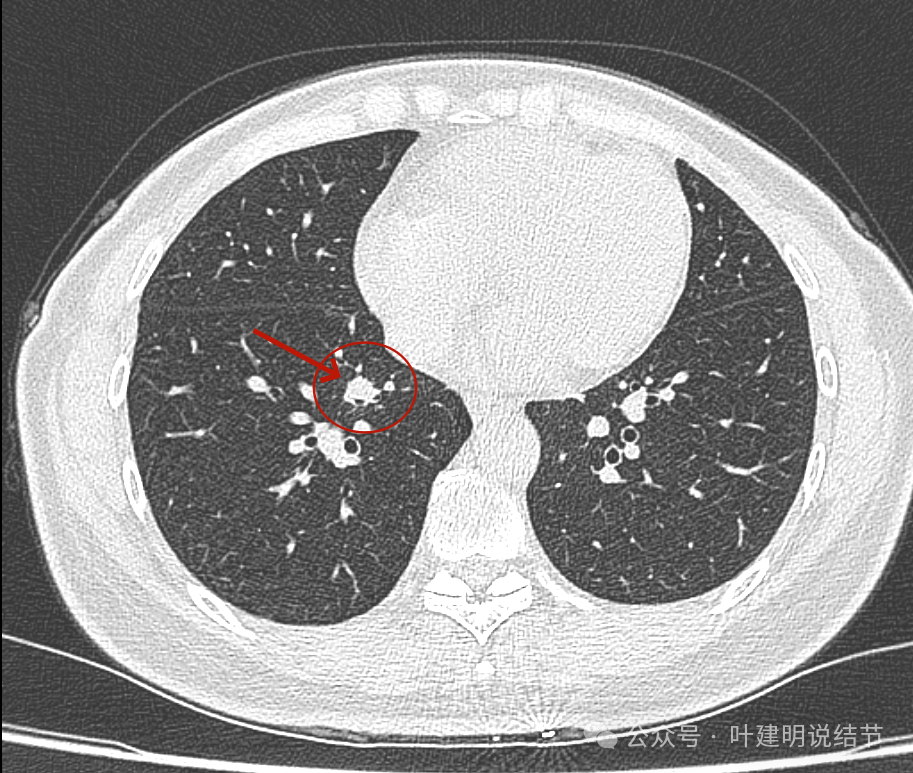

先看2023年时的影像:

右下叶靠肺门近的位置有混合密度病灶。

上图层面显得是实性的,与肺血管并非连着。

还比肺血管更粗些,边缘也是较为清楚的。

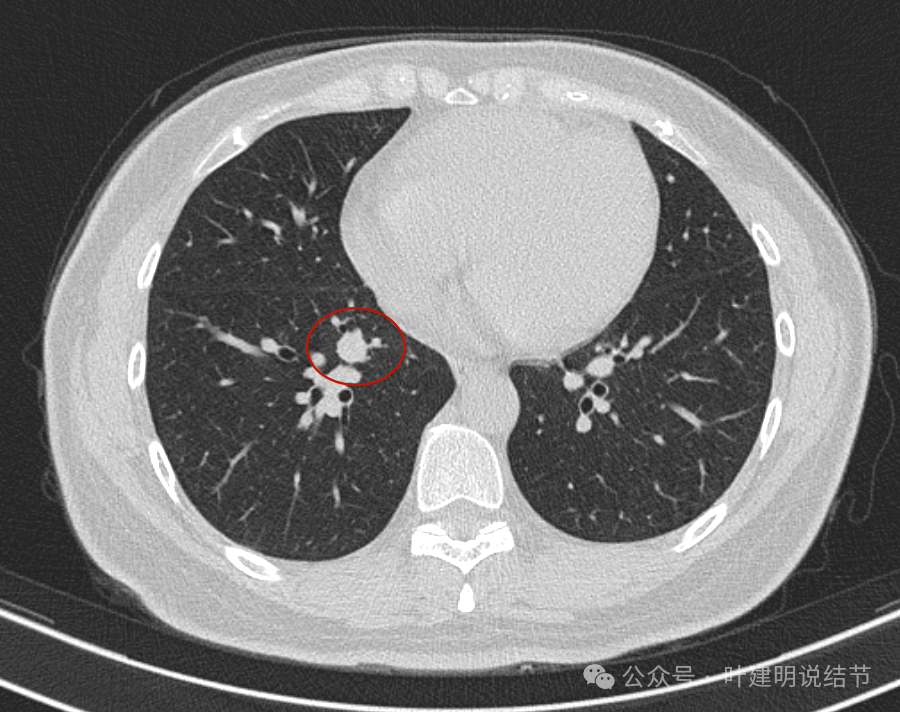

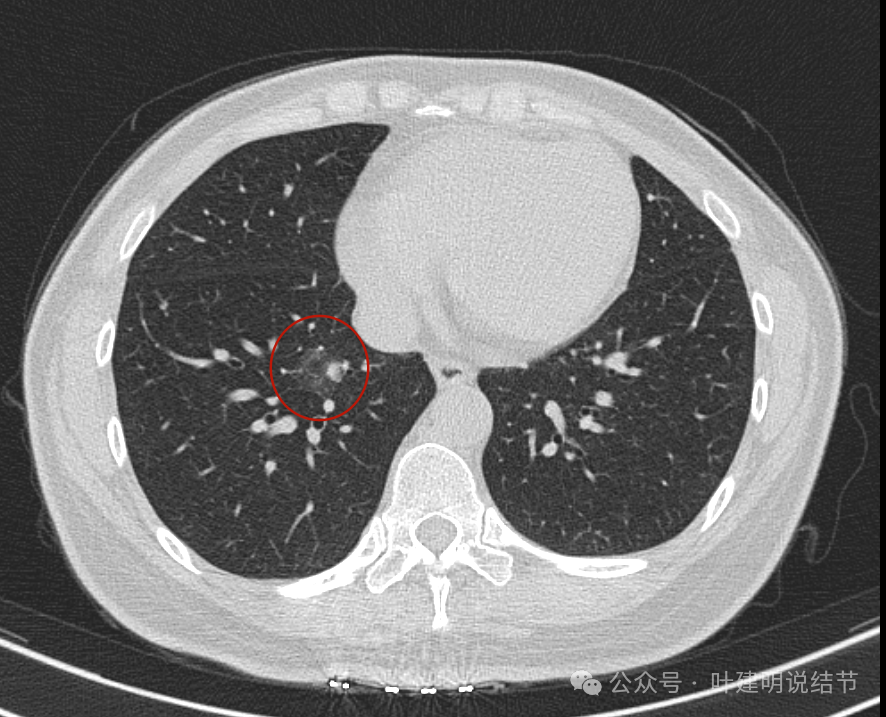

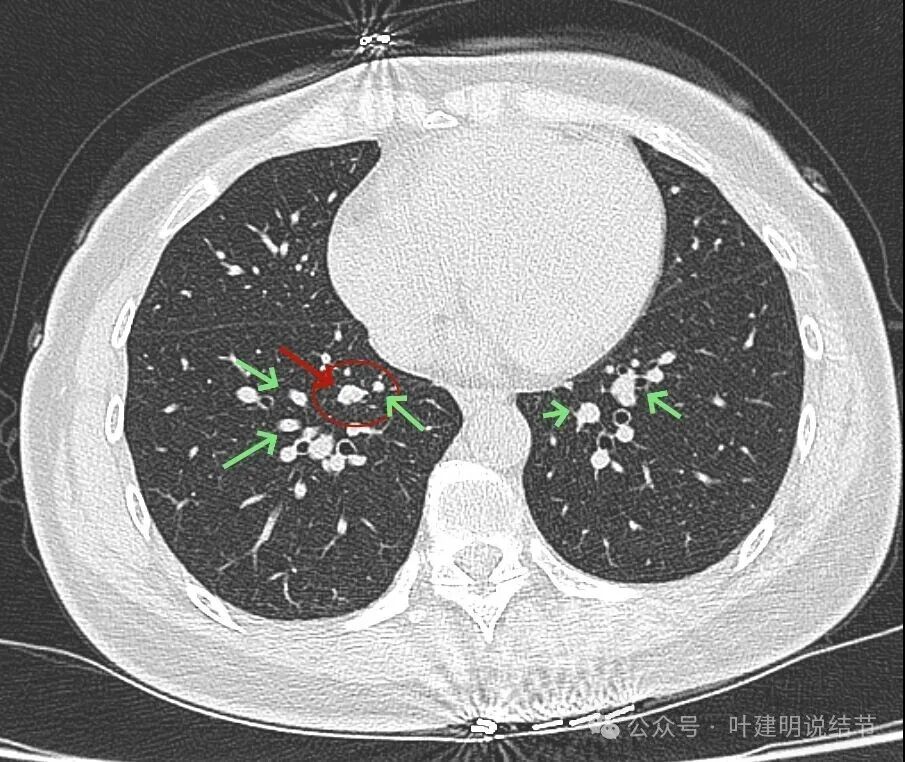

在离肺门部远点的位置,结节与血管的区别更显明显了。

周围有磨玻璃影。

周围淡的磨玻璃影,这种密度似乎更像水肿,但有血管进入,而且轮廓较炎清楚。

矢状位见病灶实性,似有支气管截断的样子。

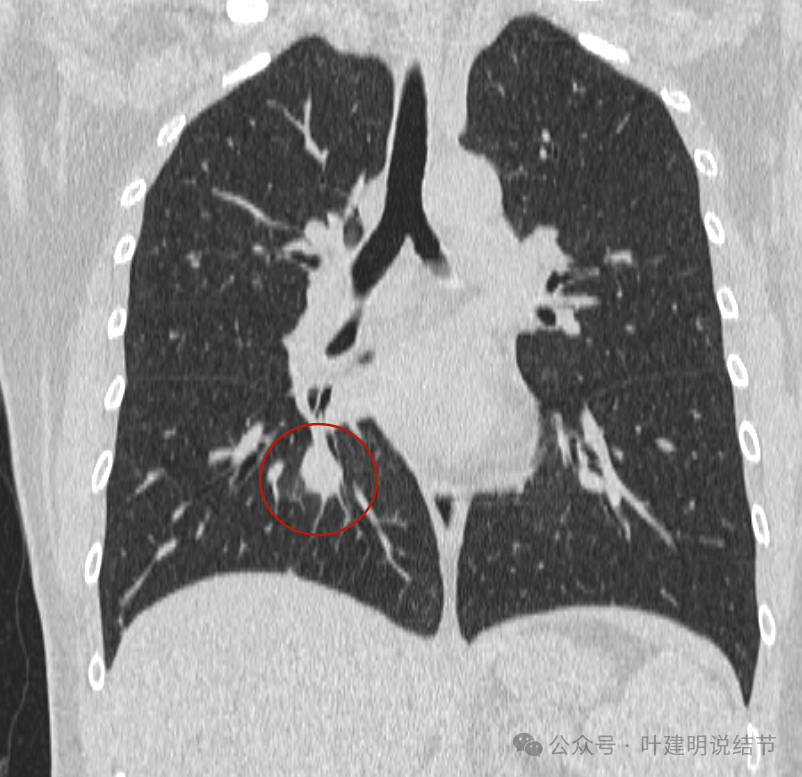

冠状位上见病灶边缘较为光滑,但对邻近的支气管有侵犯与挤压,血管有进入的样子。

再回头看2021年与2022年时的图像:

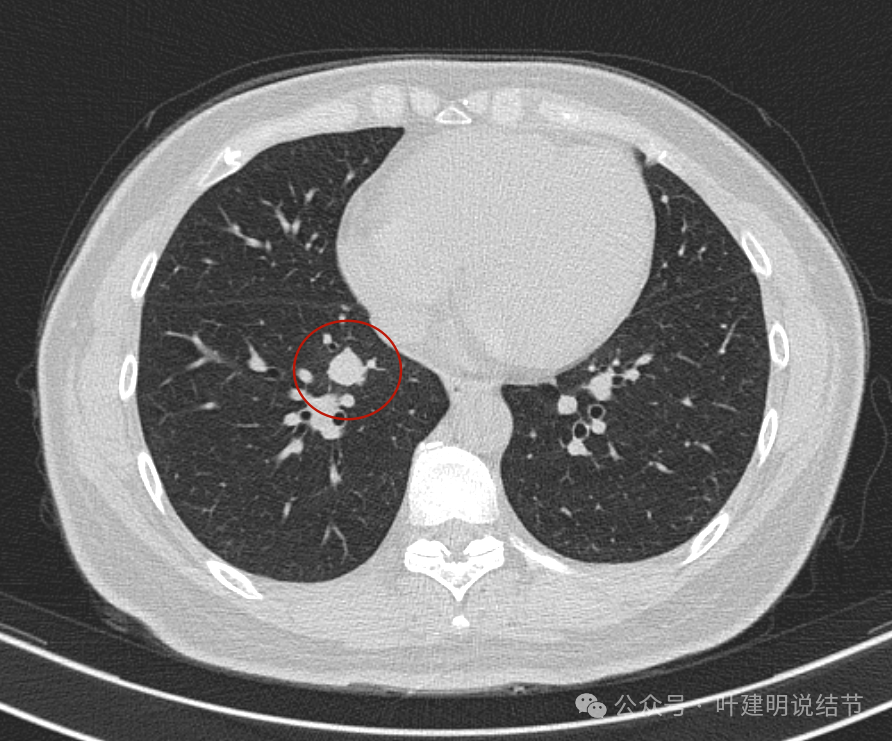

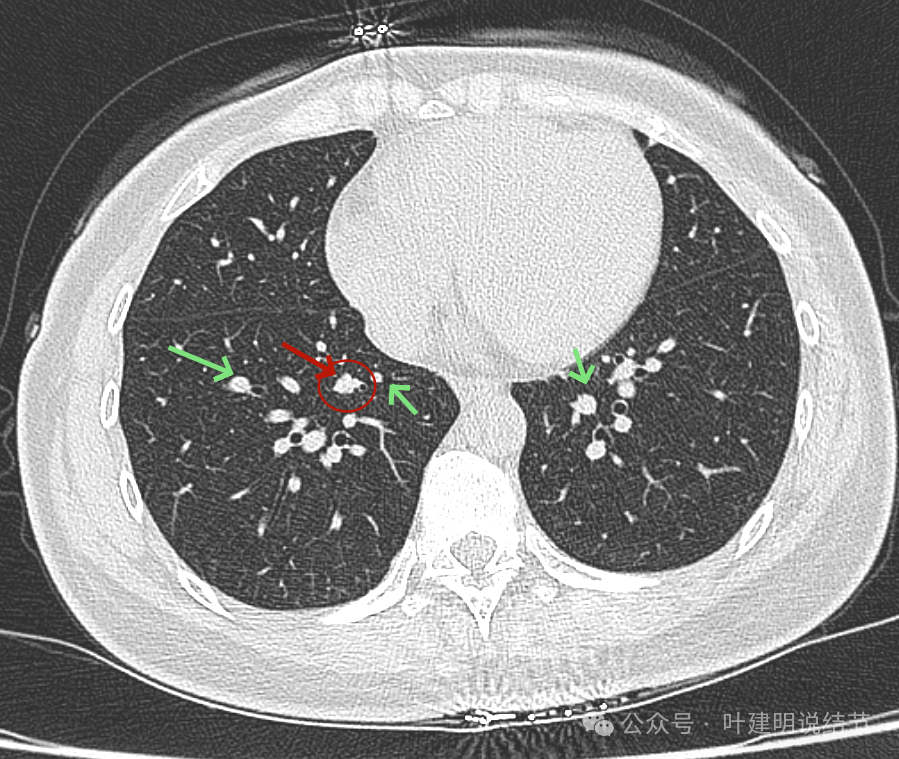

2021年时其实上图层面真的不明显,边上有细支气管,而且结节形态偏长条,没有膨胀性,在肺血管截面成簇的背景下也不显眼。

回头去看此处确实有所异常的,但如果只看这时的情况,还是难以认定恶性的。

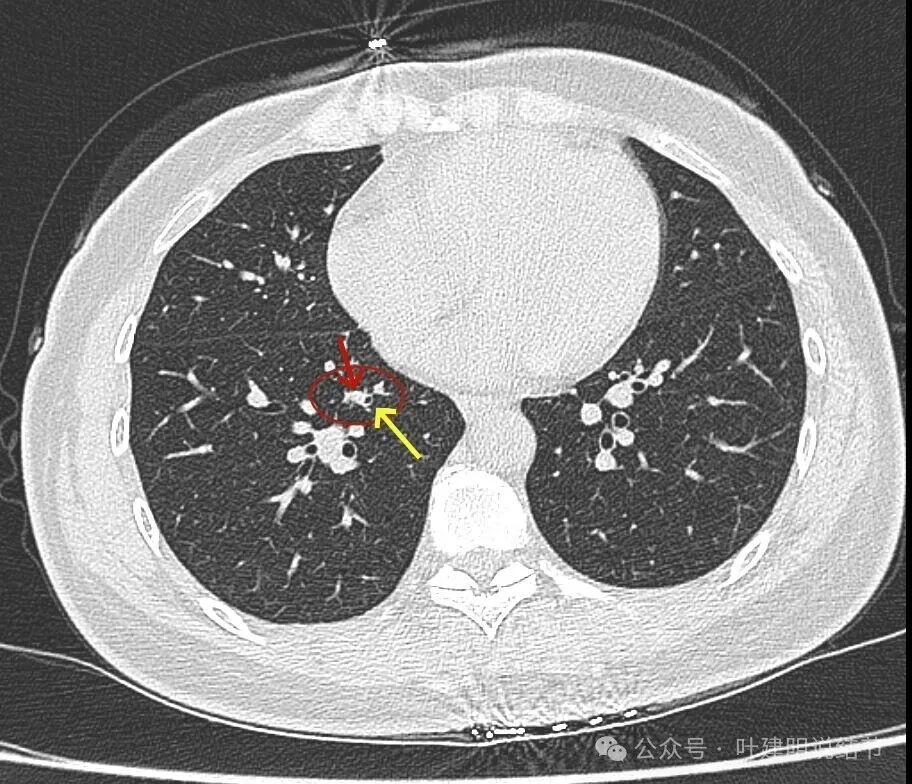

上图层更具迷惑性,同层面绿色箭头所指的都是肺血管的截面,结节与它们确实分不太清楚。

只是结节这处显得略大点而已。

到这层面已经不明显了。绿色箭头的都是肺血管截面。

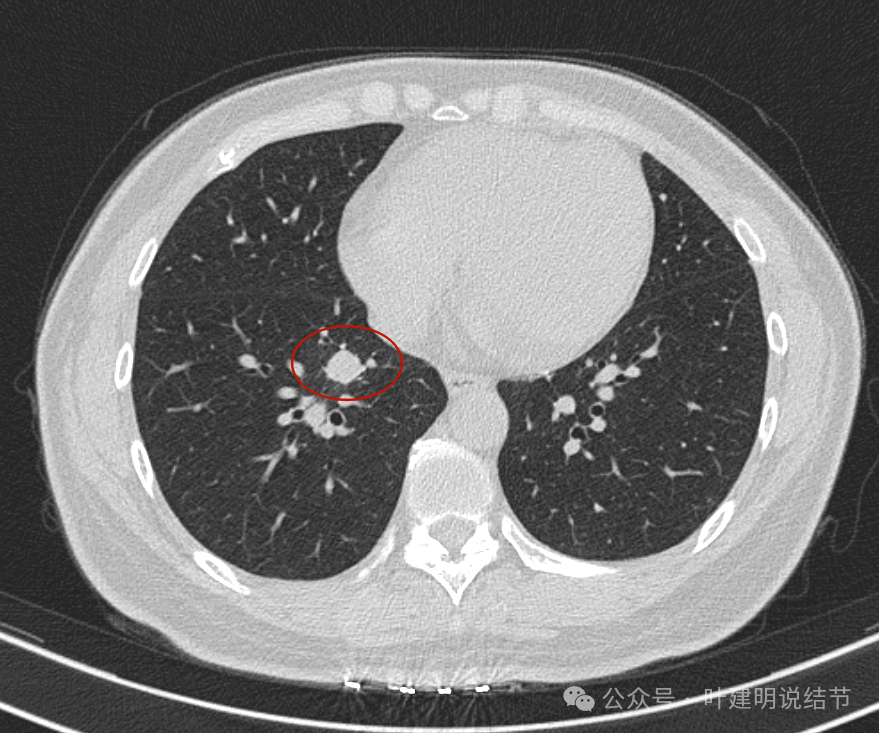

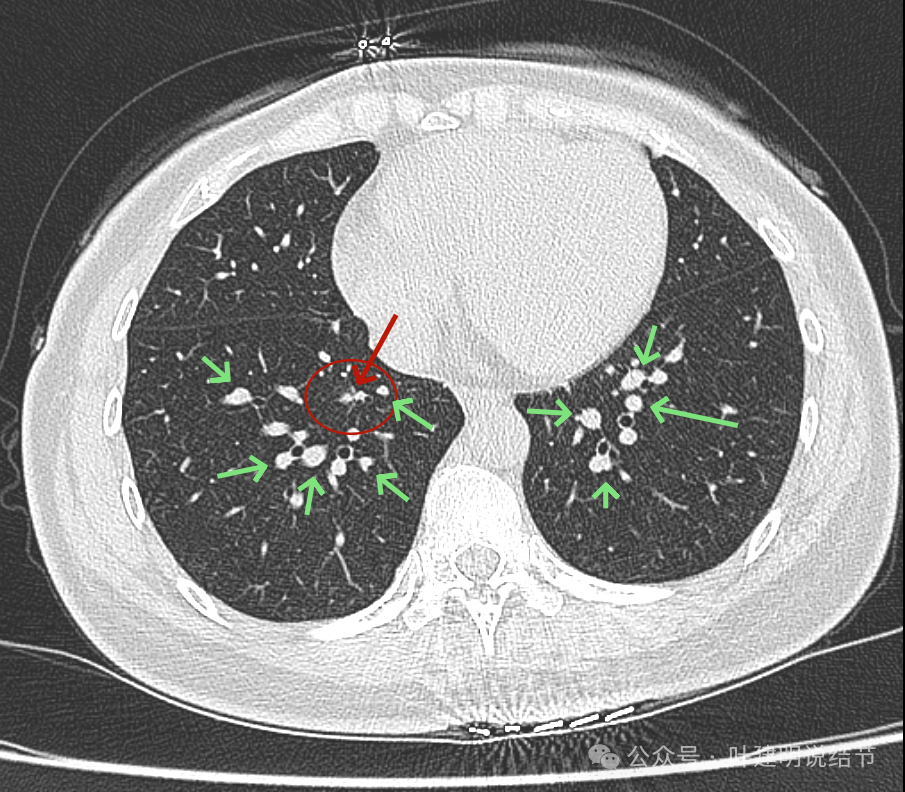

但到了2022年时,这个病灶还是较2021年明显了一些的。

此患者最后经手术证实是肺癌。

(二)如何避免此类漏诊的AI说法

要尽量避免位于肺门附近、与血管截面容易混淆的肺小实性结节(直径≤1 cm)为表现的早期肺癌漏诊,需综合应用影像技术优化、动态随访策略及多学科协作。以下是具体策略:

高分辨率薄层CT(HRCT)与靶扫描重建:

采用≤1 mm层厚的薄层CT扫描,可清晰显示结节边缘、密度特征及与邻近血管的关系。对于肺门区结节,需结合多平面重建(MPR)技术,观察结节与血管的三维空间关系,避免因血管截面重叠导致误判。

靶扫描重建技术:

针对可疑区域进行局部高分辨率扫描,重点分析结节边缘是否光滑、是否存在毛刺征或分叶征。

增强CT与动态增强扫描:

增强CT可评估结节的血供特点。恶性结节常表现为显著强化(峰值≥20 HU),而良性结节强化程度较低。动态增强扫描通过时间-密度曲线(TDC)分析,恶性结节多呈“持续强化型”(Ⅰ型曲线),而良性结节强化幅度小且廓清快。

能谱CT与碘基图分析:

能谱CT通过碘基物质图定量分析结节内碘浓度,恶性结节因新生血管丰富,碘浓度显著高于良性结节。尤其适用于磨玻璃结节与实性结节混合的病例。

严格随访时间窗:

对于肺门区孤立性实性结节,即使≤5 mm,建议首次随访间隔缩短至3-6个月,观察生长速率。若结节体积倍增时间在30-400天(典型肺癌特征),需高度警惕。

生长模式鉴别:

恶性结节常表现为“膨胀性生长”,边缘逐渐不规则或实性成分增加;良性结节(如炎性肉芽肿)可能短期增大后稳定或缩小。

特征性影像标志物识别:

血管集束征:结节周围血管向病灶聚集或穿行,多见于恶性;

胸膜牵拉与分叶征:提示肿瘤浸润性生长;

密度异质性:恶性实性结节的CT值动态变化(如增强后净增值≥25 HU)是重要鉴别指标。

PET-CT代谢评估:

对于≥8 mm的实性结节,PET-CT通过FDG代谢值(SUVmax)评估恶性风险。但需注意,部分低代谢肿瘤(如原位腺癌)可能出现假阴性。

液体活检与肿瘤标志物:

联合检测循环肿瘤DNA(ctDNA)及血清标志物(如CEA、CYFRA21-1),可辅助判断结节恶性风险,尤其适用于影像学不典型病例。

介入活检技术选择:

对高度可疑但影像不典型的肺门区结节,优先选择CT引导下经皮穿刺活检或超声支气管镜(EBUS)活检。中央型结节可经气道内超声(EBUS-TBNA)取材。

多学科诊疗(MDT)决策:

联合胸外科、放射科、呼吸科及病理科,综合影像、临床及分子特征制定个体化方案。例如,参考内容1中提到,对于多发性或位置复杂的结节,需评估手术、消融或放疗的适用性。

高危人群分层:

结合吸烟史、家族史、年龄(≥40岁)等因素,采用梅奥诊所或VA模型评估恶性概率,吸烟者肺门区结节恶性风险较非吸烟者高3-5倍。

患者依从性强化,向患者强调规律随访的重要性,避免因“结节小、无症状”而延误复查。

肺门区小实性结节的漏诊防控需依托精准影像技术(薄层CT、能谱CT)、动态随访(生长速率分析)及多学科协作(MDT、介入活检)。对于影像特征不典型但临床高危的病例,应积极应用功能影像与分子检测,避免过度依赖单一检查手段。最终目标是实现早期干预,改善预后。

上述的措施看着也都有一些作用,但我的感觉更是已经知道或注意到结节后区别良恶性的办法,而非如何减少遗漏的方法。如果由于结节混淆在肺血管截面的队列与背景中,根本没有让医生注意到此异常,那谈何增强CT、能谱CT、PET-CT以及重建技术的应用,或者气管镜、穿刺等用来鉴别或明确呢?

(三)叶建明的个人想法

要避免此类结节的遗漏,关键是要注意到此处是否是异常的。我认为最关键的是:逐层阅片并观察靠近肺门处有多处肺血管截面的区域各实性密度影的连续性。如果均是能跟踪看到延续的就是血管,往上下跟踪发现断掉的就是结节。尤其是对于5-10毫米之间的实性高密度影要特别注意,因为按肺癌诊疗指南,小于5毫米的实性结节本身就可以年度随访,即使遗漏也在医疗鉴定中不至于担责,而且就算发现了微小实性结节也是按指南或共识也是随访,不可能对于这样位置的实性微小结节实施肺叶切除来明确性质。而大于1厘米或以上的结节由于大于常见的血管断面,也不大容易遗漏。所以关键是在于5-10毫米之间的实性小结节影。此外人工辅助诊断技术的引进与使用能在很大程度上减少此类漏诊,虽对于小结节无法准确定性,但至少能提醒患者警惕并适时复查对比。当然如果已经发现了结节病灶,要确定其性质并决定是否要手术,那么上面所述的增强CT、能谱CT、PET-CT以及重建技术的应用,或者气管镜等者是可以酌情选用的,但由于位置的关系,其实经皮CT引导下肺穿刺活检并不太适合。在《直径≤2 cm肺结节胸外科合理诊疗中国专家共识(2024)》中针对6-10毫米的实性结节是这样表述的:共识10:首次发现6~10 mm 实性结节(低危)建议6个月复查肺部HRCT,如随访后结节无明显变化建议每1年复查肺部HRCT(ⅡB)。共识11:首次发现6~10 mm 实性结节(高危)建议1~3个月复查肺部HRCT,如随访后结节无明显变化,建议每6个月复查肺部HRCT;如随访后结节进展,建议手术治疗或每3个月复查肺部HRCT(ⅡB)。