肠 - 肝轴视角下的免疫介导性小肠疾病,Liver International综述解析乳糜泻、克罗恩病相关肝胆表现与管理策略

时间:2025-09-28 12:12:22 热度:37.1℃ 作者:网络

在自身免疫和免疫介导性疾病的复杂图景中,不同疾病之间的相互作用常常揭示出共享的病理途径和关联条件。胃肠道系统与肝胆系统通过门静脉系统和肠肝循环紧密相连,形成所谓的“肠-肝轴”,这一轴心允许免疫、激素、饮食以及包括肠道微生物群在内的环境因素之间进行复杂的多向互动。这种相互作用可能是自身免疫和免疫介导性小肠疾病中肝脏受累的基础,其机制涵盖自身免疫、代谢、免疫介导和/或医源性等多种途径。尽管有证据表明肠-肝轴的存在以及小肠疾病与肝脏共病的关联,但这些关联的临床意义及其管理策略仍不明确。乳糜泻和克罗恩病作为慢性免疫介导性小肠疾病的代表,各自具有特异性的胃肠道表现,但两者均共享免疫失调和黏膜屏障功能受损的特征。大规模队列研究和近期的一项荟萃分析显示,乳糜泻患者发生炎症性肠病的风险增加,反之亦然,这种风险在诊断后持续存在超过十年,提示存在共同的病理途径和触发因素。

本综述采用叙述性综述的方法,系统梳理了成人慢性免疫介导性小肠疾病相关的肝胆表现的相关文献,重点聚焦于乳糜泻和克罗恩病,同时涵盖了自身免疫性肠病和难治性乳糜泻。文献检索策略基于多个电子数据库(包括PubMed、Embase和Cochrane Library),检索时间范围截至2024年。纳入标准为涉及成人患者、探讨小肠疾病与肝脏疾病关联的观察性研究、临床试验、病例系列和综述文章。数据提取内容包括研究设计、患者人口统计学特征、肝脏疾病类型、诊断方法、治疗干预和临床结局。由于综述性质,未进行正式的荟萃分析,而是对现有证据进行综合描述和批判性评价,以提供当前知识的全面概览。

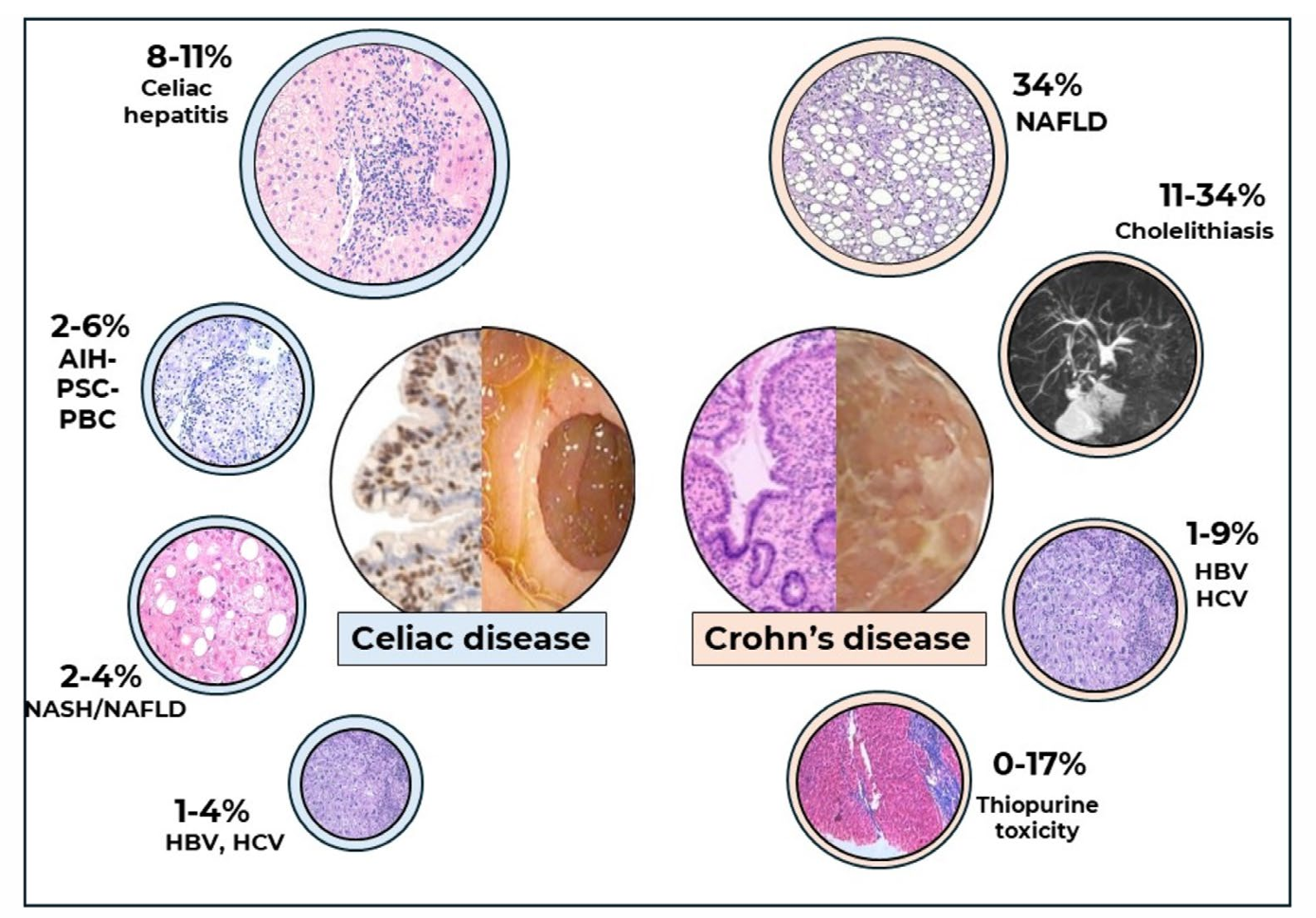

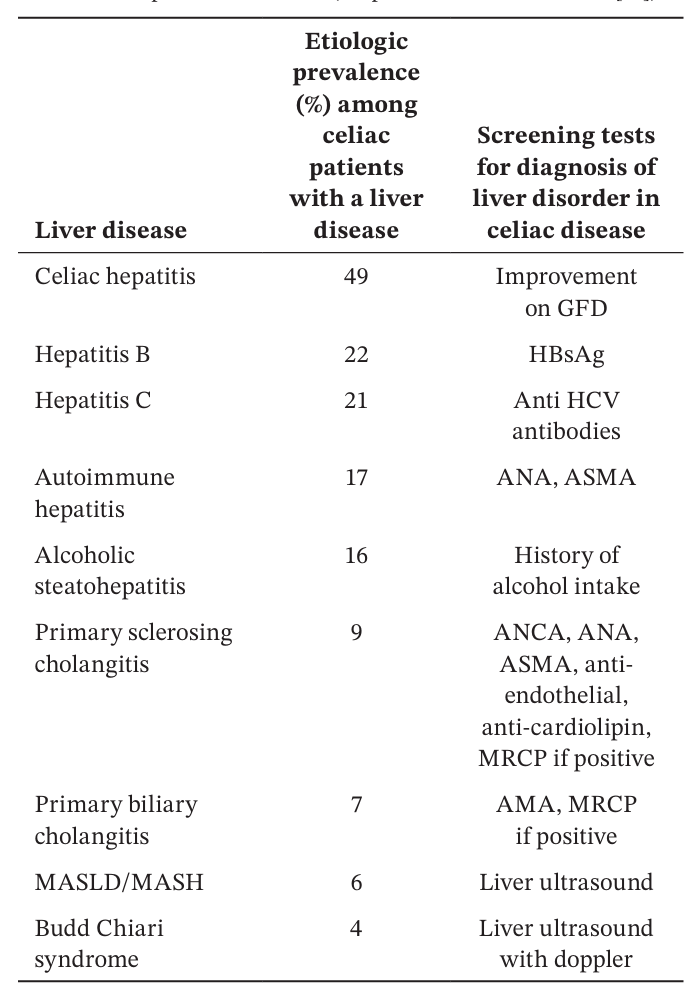

在乳糜泻方面,肝脏异常是其常见的肠外表现之一,高达40%的患者在诊断时出现高转氨酶血症,即所谓的“乳糜泻性肝炎”。其特征为无其他原因可解释的肝功能异常和/或肝活检组织学改变,且在启动无麸质饮食后可逆转。除乳糜泻性肝炎外,乳糜泻患者还可能合并病毒性肝炎、自身免疫性肝病(如自身免疫性肝炎、原发性胆汁性胆管炎和原发性硬化性胆管炎)、肝血管瘤以及代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MAFLD)。MAFLD是全球最常见的肝病,患病率约25%,其与乳糜泻的关联机制可能涉及肠-肝轴失调,包括肠道通透性增加导致管腔抗原和细菌产物通过门静脉循环到达肝脏,触发促炎免疫反应,从而从脂肪浸润发展为慢性活动性肝炎甚至肝硬化。无麸质饮食是乳糜泻的主要治疗手段,对逆转乳糜泻性肝炎有效。但需注意,基于精制无麸质替代品的饮食可能富含糖和脂肪,反而促进代谢异常如肝脂肪变、高胰岛素血症、糖尿病、高血压和血脂异常。一项意大利前瞻性研究显示,新诊断乳糜泻患者中非酒精性脂肪性肝病患病率为29.4%,MAFLD为14.5%,随访2年后分别增至46%和32%,凸显了监测无麸质饮食营养质量的重要性。因此,应鼓励患者选择天然无麸质食物,减少精制碳水化合物和饱和脂肪摄入,并提倡健康生活方式如增加体力活动。

图 与乳糜泻和克罗恩病相关的最常见肝脏疾病

难治性乳糜泻是乳糜泻的一种罕见并发症,定义为在坚持无麸质饮食至少12个月且排除其他原因后,仍持续或复发的吸收不良和绒毛萎缩,其累积发病率约1%。该病分为I型和II型,其中II型被视为一种前T细胞淋巴瘤,具有克隆性异常上皮内淋巴细胞,5年内进展为肠病相关T细胞淋巴瘤的风险为33%至53%。难治性乳糜泻患者中自身免疫疾病发生率较高,例如一项研究显示43.5%的患者合并其他自身免疫病,包括自身免疫性肝炎。肝脏受累在难治性乳糜泻中可能源于异常上皮内淋巴细胞向肝脏迁移,导致肝酶异常或淋巴瘤肝转移。值得注意的是,肠病相关T细胞淋巴瘤在诊断时已有40%至60%发生肝转移。因此,对于难治性乳糜泻患者出现肝酶异常,尤其在营养不良背景下,应高度怀疑淋巴瘤肝浸润,诊断需依赖肝活检结合免疫组化或流式细胞术分析淋巴细胞表型。

对于乳糜泻和难治性乳糜泻患者肝酶异常的管理,初始评估应包括乳糜泻特异性血清学检测,并排除药物、病毒性肝炎、血色素沉着症、自身免疫性肝病等常见原因。腹部超声可用于评估肝脏形态。若无慢性肝病证据且转氨酶升高3至5倍正常值上限,可能提示乳糜泻性肝炎,建议启动无麸质饮食后6至12个月复查肝酶以评估反应。若肝酶持续升高,需进一步排除MAFLD、酒精性肝病等。非侵入性肝纤维化评估工具如瞬时弹性成像和血清生物标志物可用于监测,减少对肝活检的需求。在难治性乳糜泻合并自身免疫性肝炎时,需多学科协作,共同使用免疫抑制剂进行管理。

在克罗恩病方面,约三分之一患者在病程中出现肝酶异常,5%发展为慢性肝病。肝胆疾病可分为免疫介导性和非免疫介导性两大类。其中,代谢功能障碍相关脂肪性肝病是克罗恩病中最常见的肝病,汇总患病率达34.4%,晚期肝纤维化患病率为14%。克罗恩病本身是MAFLD的独立危险因素,与疾病持续时间、既往手术相关,而治疗影响较小。胆石症患病率在11%至34%之间,与回肠炎或回肠切除导致的胆盐吸收不良有关。门静脉血栓形成风险增加,与疾病范围、手术、活动度、激素使用和吸烟相关。肝脓肿较为罕见,多源于腹腔脓肿直接蔓延或细菌易位,常与穿透性病变、长期激素使用和营养不良相关。

表:克罗恩病伴肝脏受累患者中肝脏疾病的病因学

在免疫介导性肝病中,原发性硬化性胆管炎(PSC)在克罗恩病患者中的患病率为1.2%至3.4%。其特征为胆管慢性炎症导致狭窄,可能进展为终末期肝病。小胆管PSC变体在克罗恩病中更常见,预后相对较好。克罗恩病与PSC病程独立,治疗通常不影响PSC的进展。自身免疫性肝炎和原发性胆汁性胆管炎与克罗恩病的关联较少见,偶有重叠综合征报道。药物性肝损伤是克罗恩病管理中的重要问题:甲氨蝶呤可导致从无症状高转氨酶血症到纤维化肝硬化的肝损伤,机制与叶酸耗竭和氧化应激相关,补充叶酸可能降低风险;硫唑嘌呤肝毒性较少见,表现为肝炎或胆汁淤积,与线粒体功能障碍和谷胱甘肽耗竭相关,停药后通常可恢复;5-氨基水杨酸类药物可引起急性肝炎或胆汁淤积性损伤,需定期监测肝酶;抗肿瘤坏死因子α药物如英夫利昔单抗可能引起轻度肝酶升高或自身免疫性肝炎样综合征,通常在停药并使用皮质类固醇治疗后可缓解。

克罗恩病患者肝酶异常的管理需常规筛查,排除药物性肝损伤和病毒性肝炎。对于胆汁淤积型肝酶异常,应怀疑PSC,磁共振胰胆管成像(MRCP)具有高敏感性和特异性,可用于诊断,肝活检则主要用于疑似小胆管PSC的患者。目前PSC尚无特效治疗,熊去氧胆酸可改善胆汁淤积但未证明能改善生存。生物制剂如英夫利昔单抗、阿达木单抗和维多珠单抗对伴随的炎症性肠病有效,但对PSC的肝生化或影像学改善作用有限,长期预后数据仍缺乏。

自身免疫性肠病是一种罕见的慢性萎缩性肠病,在成人中亦有报道,其特征为严重吸收不良且对饮食限制无反应,常伴其他自身免疫病,包括自身免疫性肝炎和PSC。研究显示,30%至73%的自身免疫性肠病患者合并其他自身免疫病,其中肝脏自身免疫病占一定比例。治疗主要基于营养支持和免疫抑制,如皮质类固醇、钙调磷酸酶抑制剂和英夫利昔单抗。由于自身免疫性肠病罕见,其肝脏受累的数据极为有限。当出现肝酶升高时,应怀疑自身免疫性肝病,抗核抗体是常见的相关自身抗体。

总之,本综述全面概述了与免疫介导性小肠疾病相关的肝脏疾病的临床表现、诊断和管理。乳糜泻和克罗恩病患者应定期监测肝功能,以便早期发现和治疗肝脏并发症。多学科协作至关重要,需涉及胃肠病学家、肝病学家、免疫学家、放射科医生和病理学家。然而,关于自身免疫性肠病和难治性乳糜泻等罕见疾病中肝脏受累的文献仍然有限,存在回顾性研究、小样本和转诊偏倚等局限。未来需要更多高质量研究以验证现有发现,并进一步优化临床管理策略。

原始出处:

Nandi, N., Verdu, E. F., Schuppan, D., Gomez-Aldana, A. J., Pinto-Sanchez, M. I., Conforti, F. S., Maggioni, M., Caprioli, F., & Elli, L. (2025). Liver Involvement in Celiac Disease and Immune‐Mediated Diseases of the Small Bowel. Liver International, 45, e70206. https://doi.org/10.1111/liv.70206

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。