NGS检测助力「FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤」临床诊断

时间:2025-09-28 12:12:42 热度:37.1℃ 作者:网络

FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤是一种软组织肿瘤,颅内发生极为罕见。组织学诊断有时较为困难,需确认特征性融合基因。患者为 45 岁男性,主诉右侧三叉神经区域疼痛及异常感觉,检查发现Meckel腔内有肿瘤性病变。术前诊断包括脑膜瘤和神经鞘瘤。肿瘤已尽可能切除,肿瘤组织显示出具有横纹肌样特征的高增殖潜能,提示横纹肌样脑膜瘤的可能。然而,免疫染色显示结蛋白和CD99(分化簇99)阳性,提示血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤的可能。为明确诊断,研究人员检测了EWSR1-CREB1融合及EWSR1-ATF1融合,但均未检测到,未能明确诊断。通过NGS检测证实存在EWSR1-CREM融合,诊断为FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤。FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤的诊断需同时进行组织学检查和融合基因检测。当所在机构无法充分确认融合基因时,使用NGS进行基因检测具有一定价值。

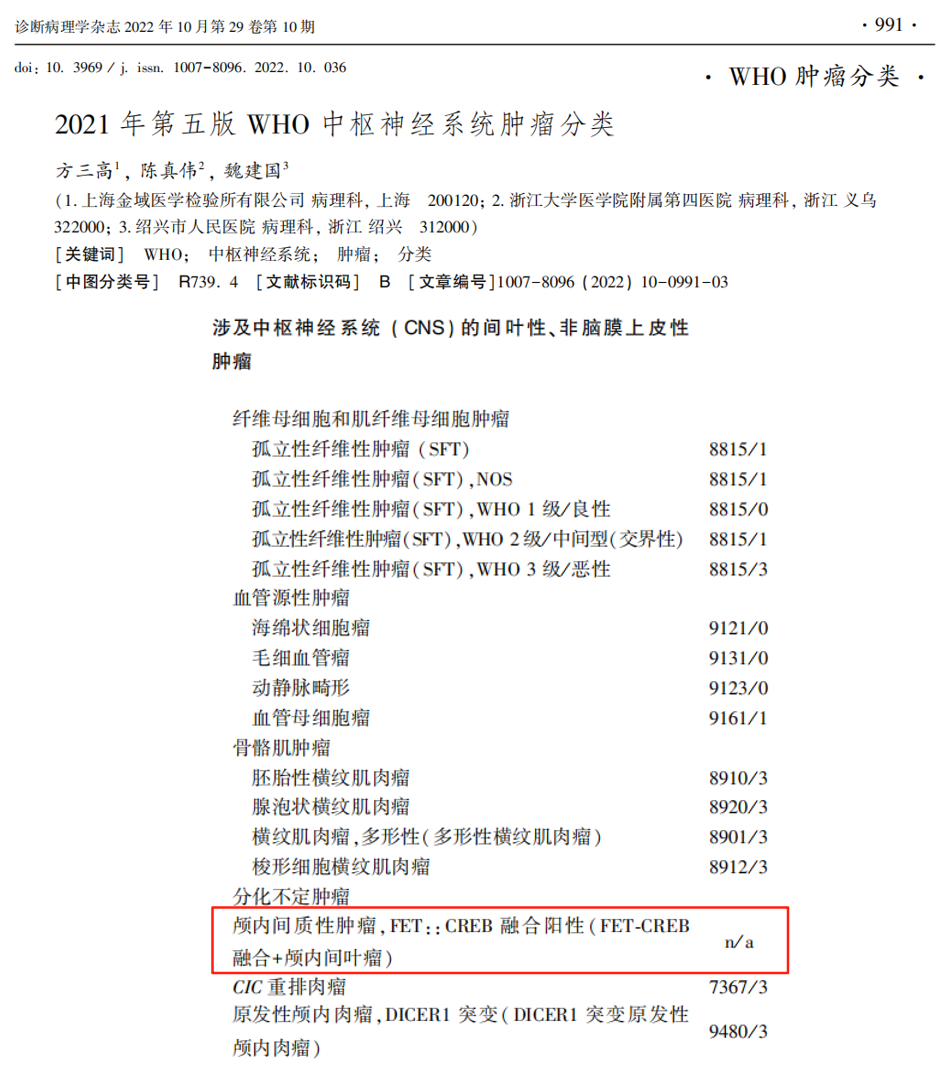

▲摘自《2021年第五版WHO中枢神经系统肿瘤分类》

背 景

FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤(IMT)是 2021 年世界卫生组织(WHO)中枢神经系统肿瘤分类中新近纳入的暂定实体。这是一类间叶性肿瘤,具有广泛的形态学谱系。FET::CREB融合阳性IMT主要发生于儿童和青壮年,此前被称为颅内血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤(AFH)或颅内黏液样间叶性肿瘤(IMMT)。FET家族(通常为尤因肉瘤断点区1基因[EWSR1],较少为肉瘤融合基因[FUS])与CREB家族基因(CREB1、ATF1和CREM)的重排已被确定为一组特定间叶性肿瘤(称为AFH和IMMT)的特征。AFH是一种罕见肿瘤,约 40 年前首次报道,占所有软组织肿瘤的 0.3% 左右。AFH是一种具有中度恶性潜能的肿瘤,发生于儿童和青壮年的四肢。组织学上,AFH可表现出多种形态学特征,但典型特征包括纤维性假包膜、卵圆形或多形性细胞、假血管瘤样间隙及淋巴浆细胞套袖。透明细胞、小细胞改变和横纹肌样特征较为罕见。颅内AFH(iAFH)通常发生于年轻患者,表现为轴内或轴外肿瘤,常显示明显的黏液样特征且缺乏淋巴套袖,这在颅外部位发生的AFH中并不常见。它们属于一组多样化的间叶性肿瘤,其生物学特征为EWSR1与CREB基因家族成员(尤其是ATF1、CREB1和CREM)之间的致癌性融合。组织学上,AFH有时难以诊断,但融合基因的检出可作为诊断依据。基因检测用于探索尚无标准治疗的恶性肿瘤的诊断和治疗方案。在某些情况下,基因检测结果可直接指导治疗,而在另一些情况下,则有助于明确诊断。本研究报告 1 例通过NGS检测确认EWSR1-CREM融合并确诊的病例。

病 例

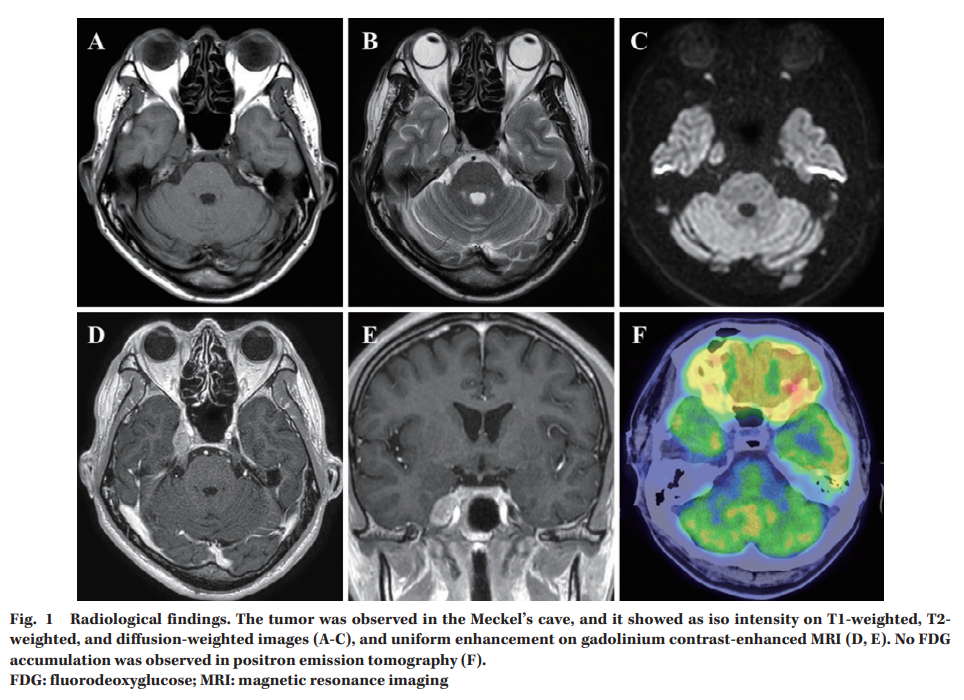

患者男,45 岁,因右上唇感觉异常于 2020 年 12 月首次就诊。2021 年 2 月,接受神经阻滞和口服药物治疗,但未见好转,磁共振成像(MRI)显示右侧中颅窝有肿瘤性病变后转诊至日本福冈大学医学院神经外科。入院时,患者出现右侧面部疼痛、异常感觉及右侧舌半侧感觉减退。未观察到其他颅神经症状。Meckel腔内可见肿瘤性病变,T1加权像(WI)、T2加权像及扩散加权像呈等信号(图1A、B、C),钆增强T1加权像呈均匀强化效应(图1D、E)。氟代脱氧葡萄糖(FDG)正电子发射断层扫描未见FDG摄取(图1F)。考虑为三叉神经鞘瘤和脑膜瘤,遂行开颅手术。术中见Meckel腔硬脑膜切开以显露三叉神经,三叉神经因肿瘤而肿大。三叉神经节内可见暗红色肿瘤。肿瘤与三叉神经边界不清,与肿瘤紧密粘连的三叉神经第二、三支部分切断。

▲图1 影像学结果

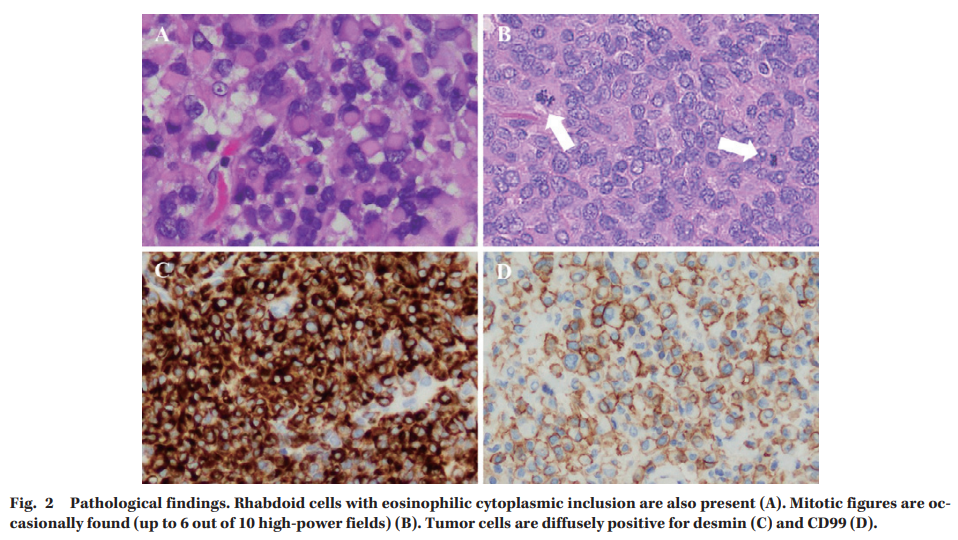

切片显示非典型圆形至多边形细胞增殖,核呈圆形或短梭形,排列杂乱,伴有局灶性胶原间质和局灶性玻璃样血管改变。还观察到具有嗜酸性胞质包涵体的横纹肌样细胞(图2A)。偶见核分裂象(10 个高倍视野最多 6 个)(图2B)。免疫组织化学显示,肿瘤细胞波形蛋白弥漫阳性,EMA、细胞角蛋白AE1/AE3及突触素局灶阳性,嗜铬粒蛋白A、STAT6、胶质纤维酸性蛋白和S-100蛋白阴性(图2B)。INI-1和BAP1蛋白表达保留。横纹肌样细胞中频繁检出结蛋白和CD99(分化簇99)(图2C、D)。Ki-67阳性指数约为 13%。形态学表现符合横纹肌样脑膜瘤;然而,结蛋白阳性结果与横纹肌样脑膜瘤不符。虽考虑颅内血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤,但逆转录聚合酶链反应未检测到EWSR1/CREB1或EWSR1/ATF1融合基因。尽管未明确组织学诊断,但形态学上疑似横纹肌样脑膜瘤,遂行 60 戈瑞放疗(分 30 次)。鉴于此后可能复发,为考虑未来治疗方案,患者接受了NGS检测,检出EWSR1/CREM融合,符合FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤的分子异常。术后,右侧面部轻度感觉减退持续存在,但异常感觉消失。患者已随访 36 个月,无明显复发。

▲图2 病理学结果

讨 论

本例中,肿瘤位于Meckel腔内的三叉神经,术前影像学检查显示三叉神经肿大。基于影像学表现,鉴别诊断为三叉神经鞘瘤或脑膜瘤,而苏木精-伊红(HE)染色提示横纹肌样脑膜瘤。横纹肌样脑膜瘤是一种罕见的侵袭性亚型,常表现出高增殖性及其他恶性组织学特征,属于WHO III级肿瘤。鉴于其高复发率和侵袭性行为,此类肿瘤患者通常需要积极的临床管理和放射治疗。本例中,HE染色显示肿瘤细胞增殖,类似横纹肌样细胞,提示横纹肌样脑膜瘤;然而,免疫染色显示结蛋白阳性,这与脑膜瘤的免疫组织学特征不符。此外,CD99(分化簇99)和结蛋白均为阳性。因此,考虑颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性的可能;但仅凭组织学检查无法明确诊断。值得注意的是,既往有报告详细描述了一例通过确认融合基因存在而明确诊断的病例,该融合基因可用于与横纹肌样脑膜瘤进行组织学鉴别。血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤(AFH)中反复出现涉及EWSR1与CREB家族(CREB1、ATF1和CREM)的基因融合,其中EWSR1-CREB1是最常见的重排,其次是EWSR1-ATF1和EWSR1-CREM融合。研究人员通过检测明确了EWSR1-CREB1和EWSR1-ATF融合的存在,但未能确认诊断。最终,通过NGS检测确认了EWSR1/CREM融合,从而明确诊断。既往报告中,有病例在某机构无法确认融合基因,并随后在另一机构通过NGS得以确诊。此外,还报告了罕见的肉瘤融合激活转录因子1基因易位(FUS-ATF1)病例。因此,为明确诊断,有必要进行广泛的融合基因检测。基因检测这一技术已在多种癌种中指导酪氨酸激酶抑制剂治疗,也可能有助于颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性的诊断。由于每项检测分析的基因数量不同,因此,基因检测的选择也很重要。

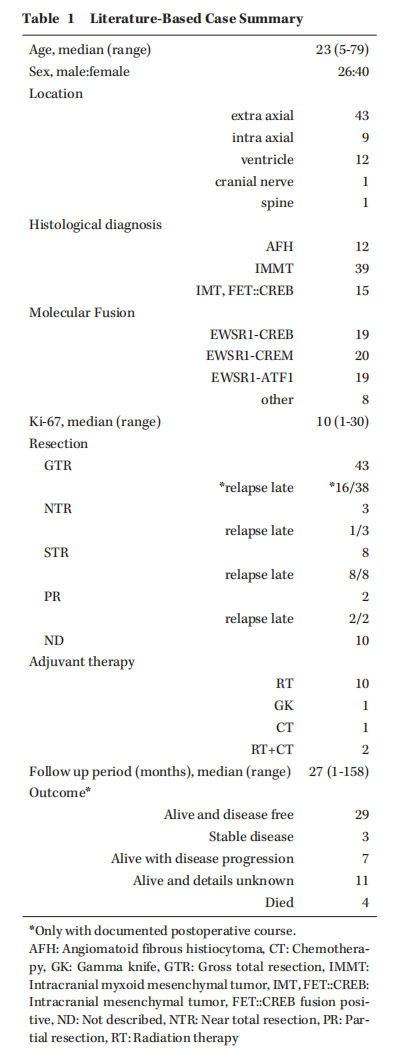

研究人员使用PubMed搜索引擎检索了迄今为止报告的颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性病例报告,并将本例与既往报告进行比较。排除了既往仅凭组织学表现而未进行融合基因检测诊断为血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤(AFH)的概念。目前,包括本例在内共发表了 66 例(表1)。其中,12 例为血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤,39 例为颅内黏液样间叶性肿瘤,15 例为颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性。根据既往报告,本例患者发病年龄相对较大。肿瘤定位:42 例为轴外,9 例为轴内。既往大多数报告为具有硬脑膜附着点的轴外肿瘤,而本例罕见,因其无明显硬脑膜附着点,且肿瘤位于三叉神经。融合基因分别为EWSR1-CREB1(19 例)、EWSR1-ATF1(19 例)、EWSR1-CREM(20 例)、EWSR1-CREBL3(1 例)、FUS-CREM(1 例)和EWSR1重排(或融合)(6 例)。血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤中最常见报告的融合基因模式依次为EWSR1-CREB1、EWSR-ATF和EWSR1-CREM。然而,本研究中,这 3 种融合基因在颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性中的频率未发生变化。本例中的EWSR1-CREM融合并不罕见,应被认为与其他融合模式一样常见。22 例报告了Ki-67阳性指数,平均值和中位数分别为 9.6% 和 10%。66例中,52例有术后随访记录,其中 39 例行大体全切除(GTR),13 例行其他切除(近全切除[NTR]、次全切除[STR]和部分切除[PR])。39 例GTR病例中,30例仅接受手术切除治疗,其中 22 例无复发,17 例复发。中位随访时间为 20.5 个月。复发病例的挽救治疗包括 4 例再次手术、2 例放疗(RT)和 2 例立体定向放疗(SRS)。7 例除GTR外还接受了RT和化疗,但均出现肿瘤复发。中位随访时间为 48 个月。挽救治疗包括 6 例手术、4 例RT、2 例SRS和 1 例克唑替尼治疗。非GTR包括 3 例NTR、8 例STR和 2 例PR。辅助治疗包括异环磷酰胺、长春新碱、阿霉素、卡铂化疗及放疗。13 例未达到GTR的患者中,10 例复发(76.9%),平均随访时间为 33.2 个月。基于此统计,应认识到颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性患者的局部复发率远高于既往报告的血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤 15% 的复发率。此外,使用Kaplan-Meier法和log-rank检验比较GTR组与其他组的复发时间,GTR患者的复发时间显著延长(p=0.02)(图3)。既往报告表明,广泛切除对改善预后很重要,完整广泛切除与更好的预后相关。本研究也证实了GTR的重要性。然而,取决于肿瘤位置,全肿瘤切除可能困难。本例中,脑池区三叉神经内肿瘤与神经边界不清,可能存在部分肿瘤残留。考虑到横纹肌样脑膜瘤,研究人员补充了RT;然而,既往已有部分病例术后放疗的报告。对于难以明确全切除的病例,也应考虑术后放疗或化疗作为根治性治疗。

▲表1 基于文献的病例摘要

▲图3 PFS的KM曲线

尽管本文患者目前未显示任何复发,但仍需密切随访。颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性患者的平均年龄为 28.3 岁,因此,为患者的长期生存,长期术后肿瘤控制是必要的。因此,应考虑通过手术积极争取大体全切除(GTR)并辅以辅助治疗。

结 论

颅内间叶性肿瘤FET::CREB融合阳性的报告病例数较少,需要进一步收集数据。本文报道一例类似横纹肌样脑膜瘤的FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤病例。FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤的诊断不仅需要组织学确认,还需要确认特征性基因融合。血管外皮瘤样纤维组织细胞瘤(AFH)的融合基因具有多种模式,使用NGS检测有助于诊断。与已知报告相比,FET::CREB融合阳性颅内间叶瘤在大体全切除(GTR)后具有更高的复发率,需要密切随访并考虑辅助治疗。

实体瘤1560基因融合RNA检测(NGS方法学)项目,可检测FET::CREB相关融合在内超过1560种已知融合和数百个基因相关的未知融合。

参考文献:

Sono K, Enomoto T, Kobayashi H, Takemoto K, Morishita T, Aoki M, Hamasaki M, Abe H. A Case of Intracranial Mesenchymal Tumor, FET::CREB Fusion-positive, Diagnosed by Genomic Profiling with FoundationOne CDx. NMC Case Rep J. 2025 Feb 7;12:33-39. doi: 10.2176/jns-nmc.2024-0103. PMID: 40017677; PMCID: PMC11867763.