Australian Critical Care:新西兰三级医院重症与渐进护理单元护士职业健康研究,应对策略、倦怠及心理痛苦的关联分析

时间:2025-09-28 12:12:54 热度:37.1℃ 作者:网络

重症监护室护士在日常工作中经常面临高强度的心理和生理压力,这种压力不仅来源于对危重患者的复杂监护和生命支持技术操作,还源于工作环境中的各种心理社会因素。近年来,随着医疗系统对护理质量要求的提高以及人力资源的紧张,重症护理领域护士的职业健康问题日益受到关注。尤其是职业倦怠、心理痛苦以及职场欺凌等现象的普遍存在,已经对护士的个人健康和工作效能产生了显著的负面影响。在此背景下,探讨护士如何通过不同的应对策略来缓解或加重这些负面心理状态,成为了护理心理学和职业健康研究的重要议题。

已有研究表明,应对策略作为个体在面对压力时采取的认知和行为方式,可能与倦怠、欺凌体验以及心理痛苦之间存在复杂的关联,但具体作用机制在不同文化和工作情境下仍不明确。特别是在重症监护和渐进护理这类高压环境中,护士的应对方式如何影响其心理状态,尚需更多实证研究的支持。

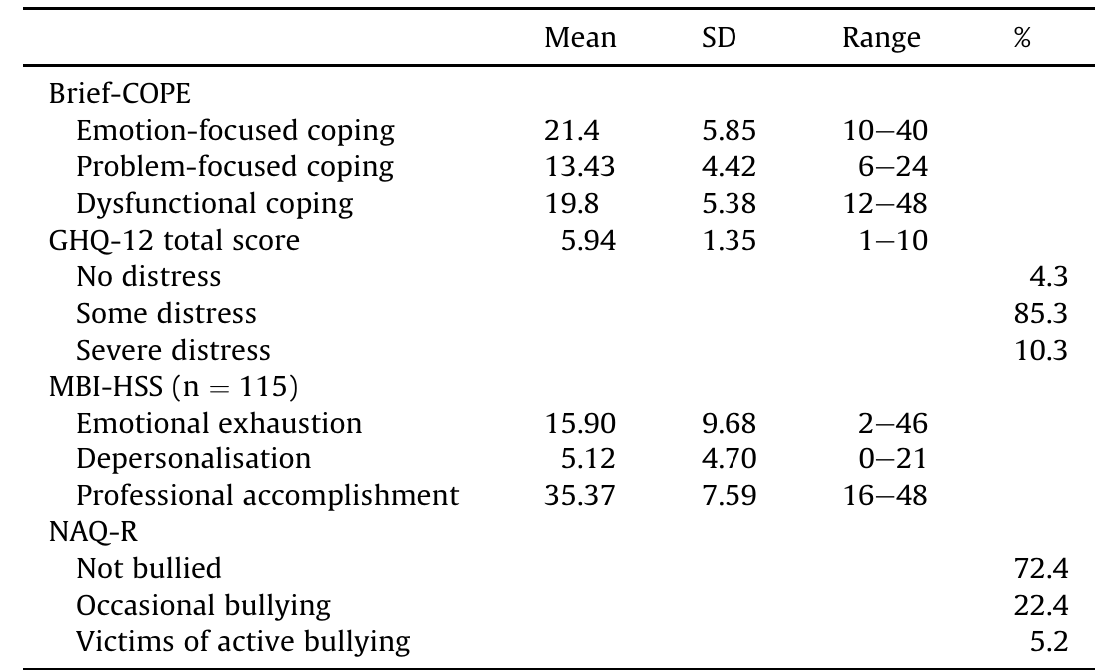

本研究采用横断面调查设计,于2020年5月在新西兰克赖斯特彻奇一家大型三级医院的重症监护室和渐进护理单元进行,共有246名在职注册护士被邀请参与,最终有效样本量为116人(问卷完成率为47.2%)。数据收集通过在线调查平台SurveyMonkey进行,包括人口统计学信息、工作特征及四类标准化心理测量工具:评估应对策略的简版应对取向问题体验量表;马斯勒倦怠量表健康服务版用于测量情感耗竭、去人格化和个人成就感三个维度;十二项一般健康问卷用于评估心理痛苦状况;负面行为问卷修订版用于量化职场欺凌体验。所有量表均具有良好的信效度,在本研究中的内部一致性系数介于0.69至0.90之间。

统计分析采用SPSS 26.0软件,先进行描述性统计和单变量分析,包括t检验、方差分析和相关性分析,探讨人口学和工作变量与各心理变量之间的关系,随后通过多元线性回归和逐步回归分析,考察应对策略、欺凌体验及其他变量对倦怠和心理痛苦的预测作用,并进行了调节效应检验。结果显示,参与护士中女性占绝大多数(92.2%),年龄主要集中在20至55岁间,多数人自我认同为新西兰欧洲裔。

工作经验方面,近半数护士从业年限在1至10年之间,工作单位以重症监护室为主。在心理变量上,几乎所有参与者均表现出一定程度的心理痛苦,超过四分之一的护士符合偶尔或频繁遭受职场欺凌的标准,值得注意的是,有部分未达到欺凌量表中度标准的护士仍自我认定为欺凌受害者。性别和种族与应对策略使用存在显著关联,男性护士在情绪导向应对上的得分显著高于女性,而新西兰欧洲裔护士在情绪导向和问题导向应对上的使用均低于其他种族群体。工作单位类型与倦怠程度密切相关,渐进护理单元的护士在情感耗竭和去人格化维度上的得分显著高于重症监护室护士。工作经验也是一个重要因素,从业年限较短的护士在情感耗竭和去人格化上得分更高,而在个人成就感上得分更低。

表1 标准化测量指标的描述性统计(除非另有说明,样本量 N = 116)

相关性分析表明,各心理变量之间存在多项显著相关,如功能失调应对与情感耗竭正相关,心理痛苦与功能失调应对也呈正相关,但与问题导向应对负相关。回归分析进一步揭示了三种应对策略均对情感耗竭和去人格化有独立预测作用,其中功能失调应对的预测力最强。问题导向应对虽原本被假设为保护性因素,但在本研究中却与较高的情感耗竭和去人格化相关。情绪导向应对的正面关联则提示,情绪调节策略在某些情况下可能无法有效缓解压力,反而与心理痛苦和倦怠同步上升。此外,渐进护理单元护士的较高倦怠水平可能与该单元资源支持相对不足、工作负荷感知更重有关,而低年资护士由于经验和资源较少,更易出现倦怠症状。尽管欺凌体验虽与部分心理变量相关,但在多元模型中其预测力被其他变量覆盖,说明欺凌的影响可能通过其他中介变量实现。

总之,该研究强化了应对策略在护士职业健康中的重要作用,并指出其作用并非单一方向,而是受多种情境因素调节。在设计和实施心理干预项目时,应充分考虑工作环境特性和个体差异,避免一刀切的应对培训,转而促进更具适应性和文化敏感性的应对资源建设。

原始出处:

Hackney, L. H., & Surgenor, L. J. (2025). Relationship between coping strategies, burnout, bullying, and distress in intensive and progressive care nurses: A single-centre cross-sectional survey. Australian Critical Care, 38, 101288. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2025.101288

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。