头条预警!中国团队用分子网络黑科技解锁铁皮石斛有效成分,异牡荆苷或成下一个百万级结肠炎新药!

时间:2025-09-28 12:14:00 热度:37.1℃ 作者:网络

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)是一种以反复腹痛、黏液脓血便为特征的慢性非特异性炎症性肠病,病变主要累及直肠和结肠黏膜及黏膜下层。随着饮食结构西化、生活节奏加快,我国UC发病率在过去十年里以每年约15%的速度递增,已成为消化科门诊的常见难题。目前临床常用的5-氨基水杨酸、糖皮质激素、生物制剂等虽可缓解急性发作,但停药后复发率高、长期用药副作用大,患者迫切需要安全、有效、可长期使用的新型干预手段。

中医药素有“药食同源”的理念,铁皮石斛(Dendrobium officinale)位列国家卫健委公布的“既是食品又是药品”名录,其“厚肠胃、补五脏虚劳”的传统功效与UC“脾胃虚弱、湿热蕴肠”的核心病机高度契合。现代药理学已证实,铁皮石斛多糖、生物碱、黄酮等成分具有抗炎、免疫调节及肠黏膜保护作用,但究竟哪些分子真正扮演“抗炎关键先生”,一直缺少系统证据。

传统超滤-HPLC或活性追踪分离策略往往受限于分辨率低、步骤繁琐、得率不稳定,难以在数千种代谢产物中精准定位活性分子。近年来,质谱分子网络技术(molecular networking, MN)与生物活性数据耦合形成的“活性标记分子网络”(activity-labeled molecular networking, ALMN)策略,可在一次实验中实现“成分—活性”可视化映射,为天然产物活性成分的高通量发现提供了全新范式。正是基于这一技术突破,近期一项研究首次系统剖析了铁皮石斛中3700种代谢分子的抗炎贡献,锁定并验证了异牡荆苷(isovitexin)这一黄酮碳苷对小鼠UC的治疗价值,为中医药现代化研究提供了示范路径。

图1 论文首图

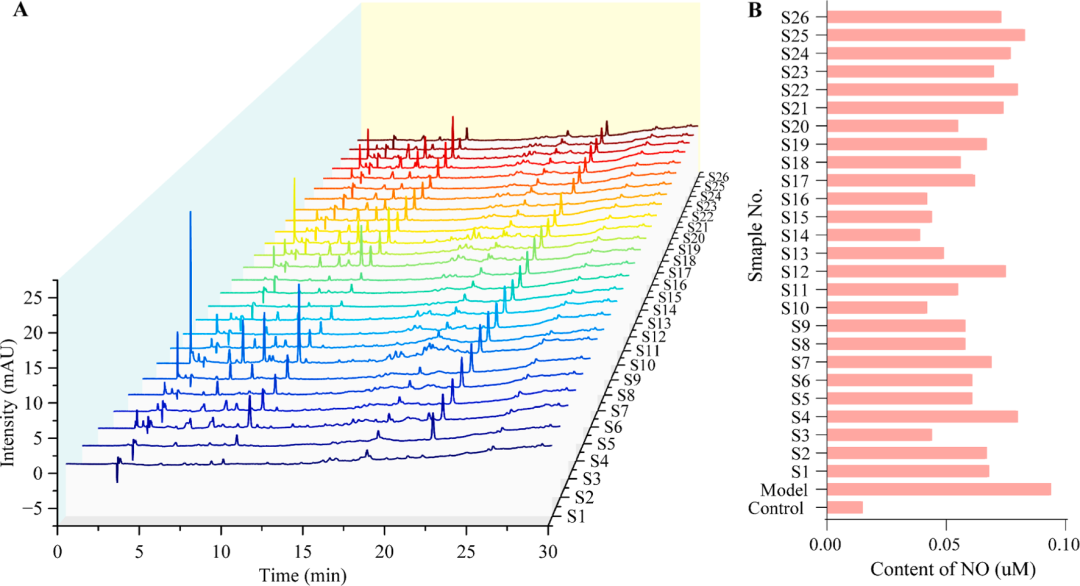

26个铁皮石斛提取物的抗炎活性分析

研究团队在我国铁皮石斛主产区安徽、浙江、云南等地收集了26个不同批次栽培样本,经75%乙醇70 ℃回流提取后,以脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7巨噬细胞模型统一评价抗炎活性。采用MTT法排除细胞毒性后,Griess法检测NO生成抑制率。结果显示,26批提取物在400 μg/mL以下均未见明显细胞毒性;其中S14、S10、S16批次对NO的抑制率分别达62.8%、58.4%、55.1%,显著优于阳性对照吲哚美辛(20 μM),而S04、S22、S25批次活性较弱。进一步将各批次IC50值与指纹图谱峰面积进行Pearson相关分析,为后续ALMN构建奠定了活性数据基础。

图2 26个铁皮石斛提取物的抗炎活性分析

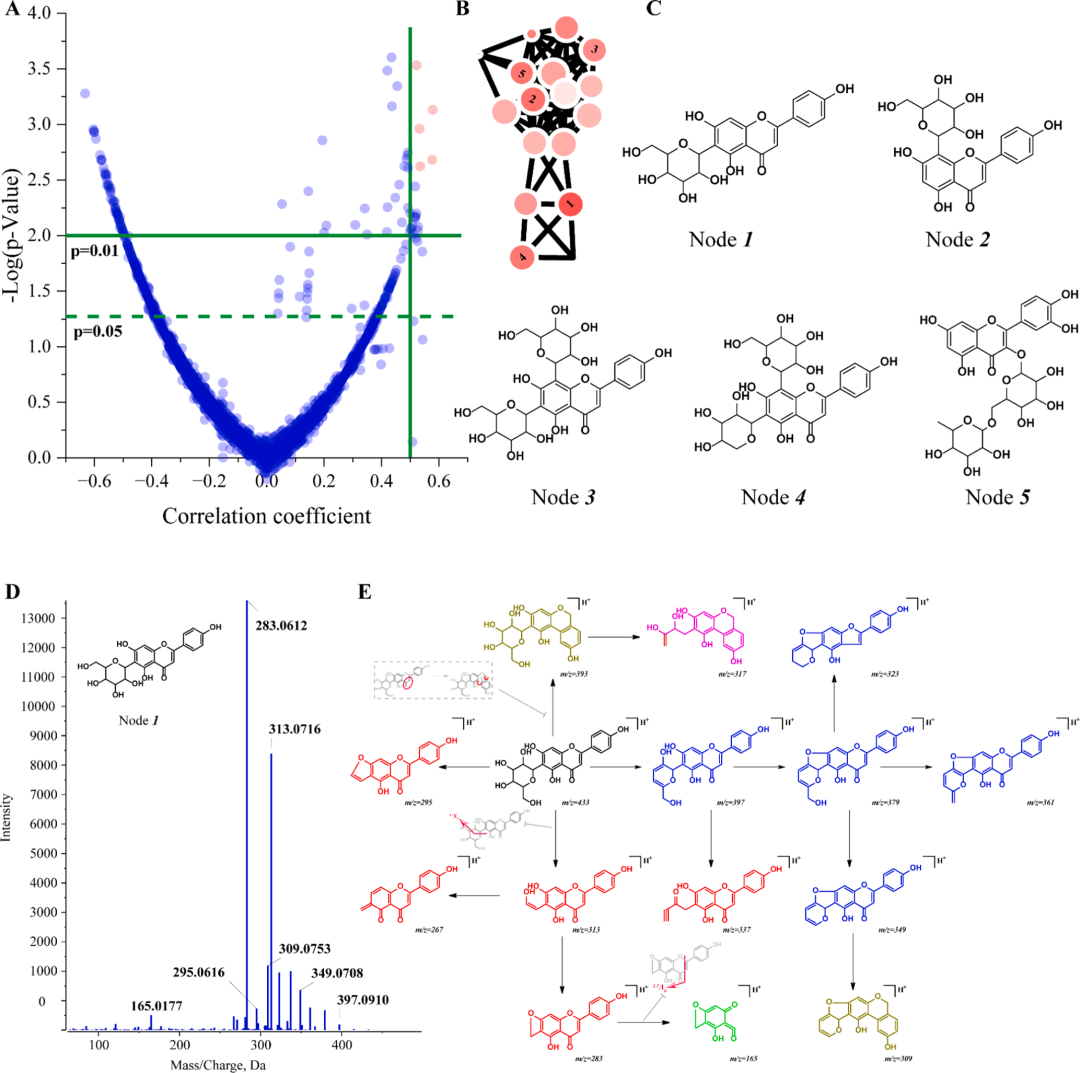

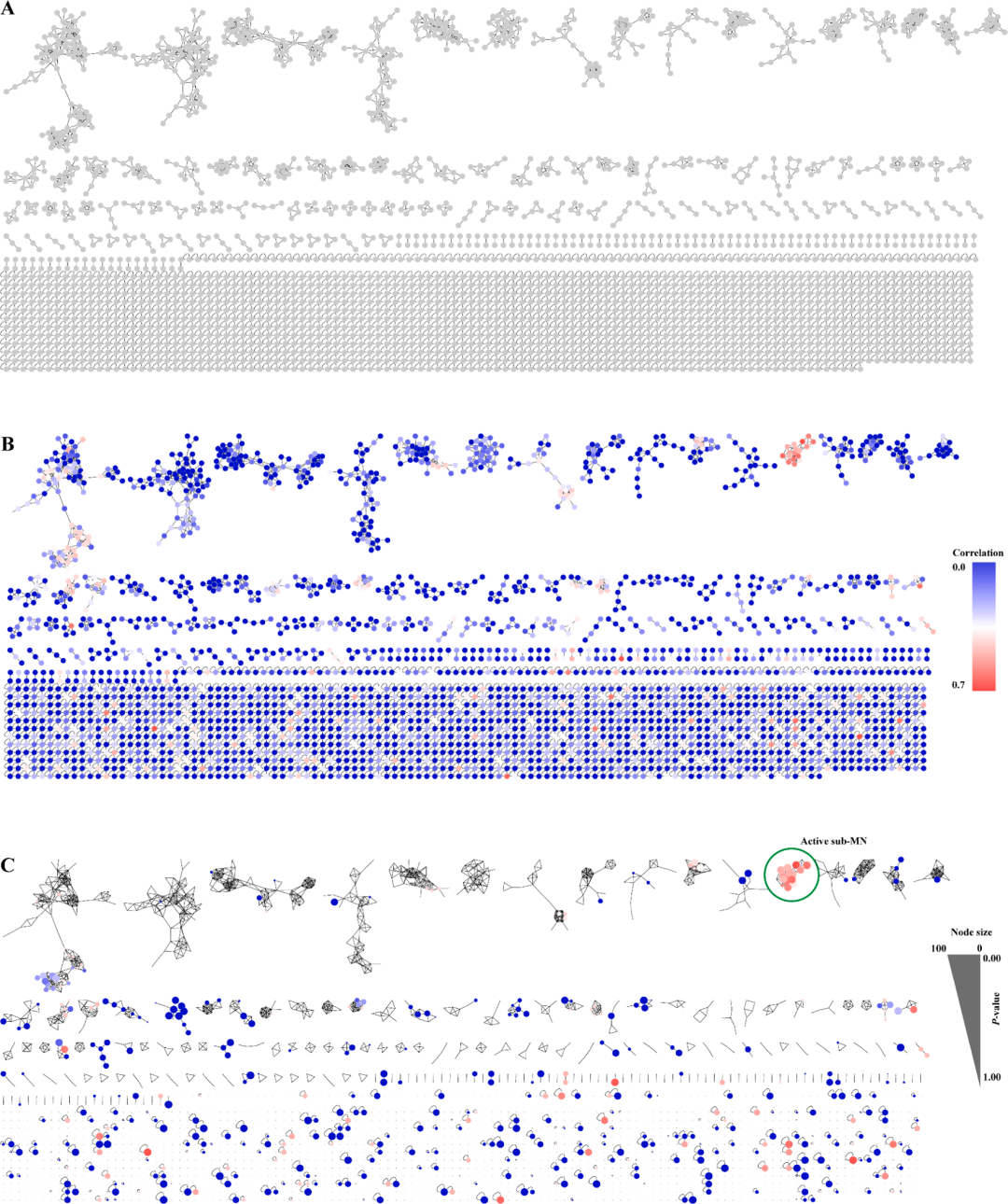

活性标记分子网络的构建

将26批提取物的UPLC-QTOF-MS/MS原始数据经MSConvert转码、MZmine 3峰提取后,上传至GNPS平台构建特征分子网络(FBMN),共得到204个谱系簇、3700个节点,其中246个节点与GNPS库匹配成功。随后,以“NO抑制率”为表型向量,自编R脚本计算每个节点峰面积与活性的Pearson r值及p值,将r>0.3、p<0.05的节点以红—蓝渐变色及节点大小可视化映射回网络,形成ALMN。高亮区域清晰显示5个黄酮碳苷富集的子网络与抗炎活性高度相关,提示它们是潜在关键分子。

图3 活性标记分子网络的构建

结构注释

对活性最高的节点1进行MS/MS碎片解析,发现其准分子离子峰m/z 433.1138 [M+H]+,二级谱呈现m/z 313、283、217等特征碎片,与文献报道的异牡荆苷裂解规律完全吻合:C-糖苷键优先发生0,2X、0,3X、0,4X交叉环裂解,随后黄酮母核发生1,3A断裂。据此,节点1被精准鉴定为异牡荆苷(apigenin-6-C-glucoside)。其余4个高相关节点依次注释为schaftoside、isoorientin、vitexin和swertisin,均属黄酮碳苷类。该类成分在铁皮石斛中相对丰度高、稳定性好,且具共同抗炎药效团,提示其协同贡献不可忽视。

图4 结构注释

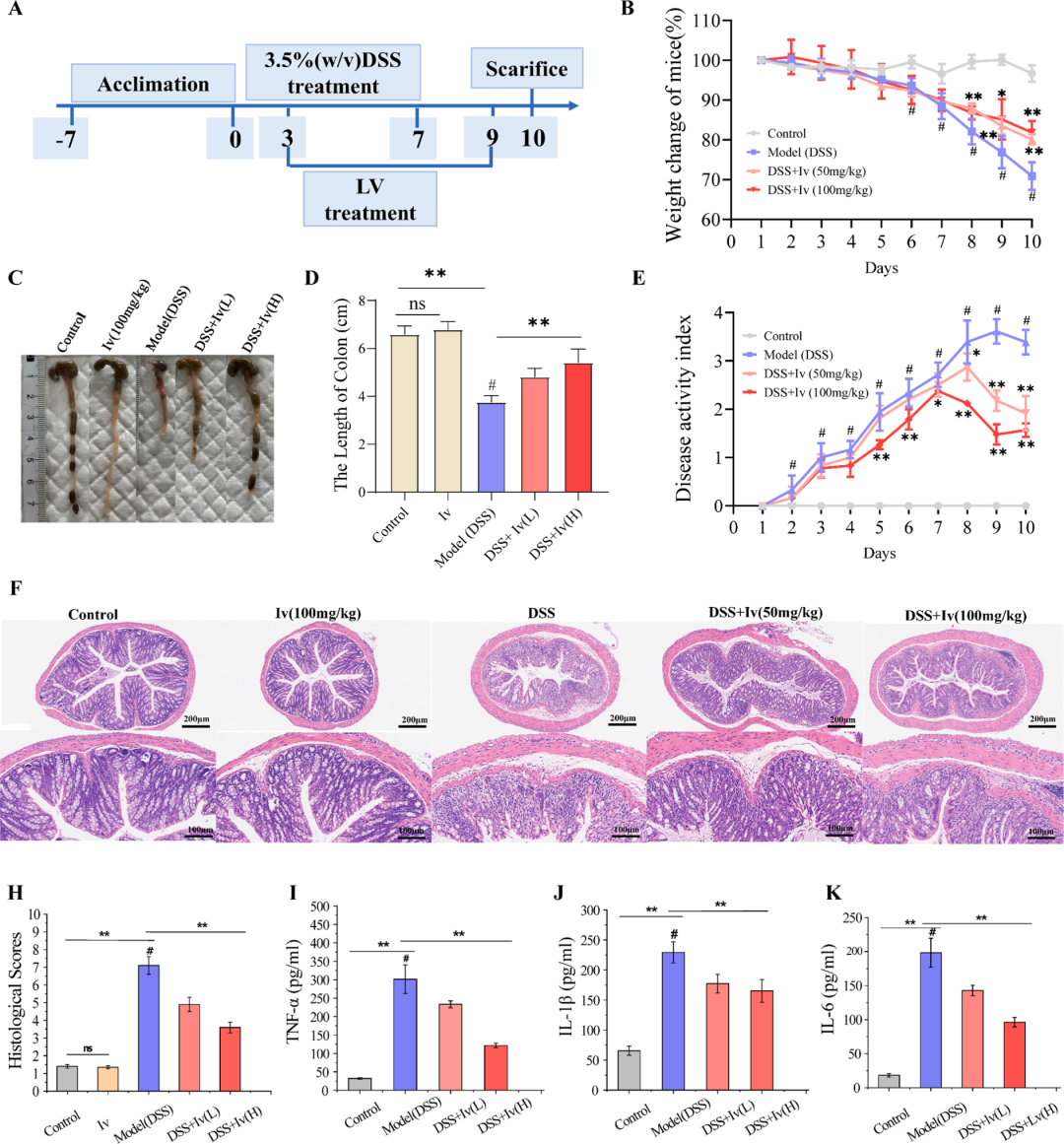

异牡荆苷对结肠炎小鼠的治疗效果

选用C57BL/6雄性小鼠,以3.5% DSS自由饮用7天建立急性UC模型,自造模第3天起分别给予50、100 mg/kg异牡荆苷灌胃预防。结果显示,与模型组相比,100 mg/kg组小鼠体重下降显著减轻(第9天体重恢复率提高21.4%),结肠长度缩短明显改善(8.3 cm vs 6.1 cm),疾病活动指数(DAI)降低46.2%,结肠组织病理评分下降54.5%,黏膜上皮完整性恢复,炎症细胞浸润减少。ELISA进一步证实,血清及结肠组织中TNF-α、IL-1β、IL-6水平分别下降38%~52%,提示异牡荆苷可从系统—局部双层面抑制炎症风暴。

图5 异牡荆苷对结肠炎小鼠的治疗效果

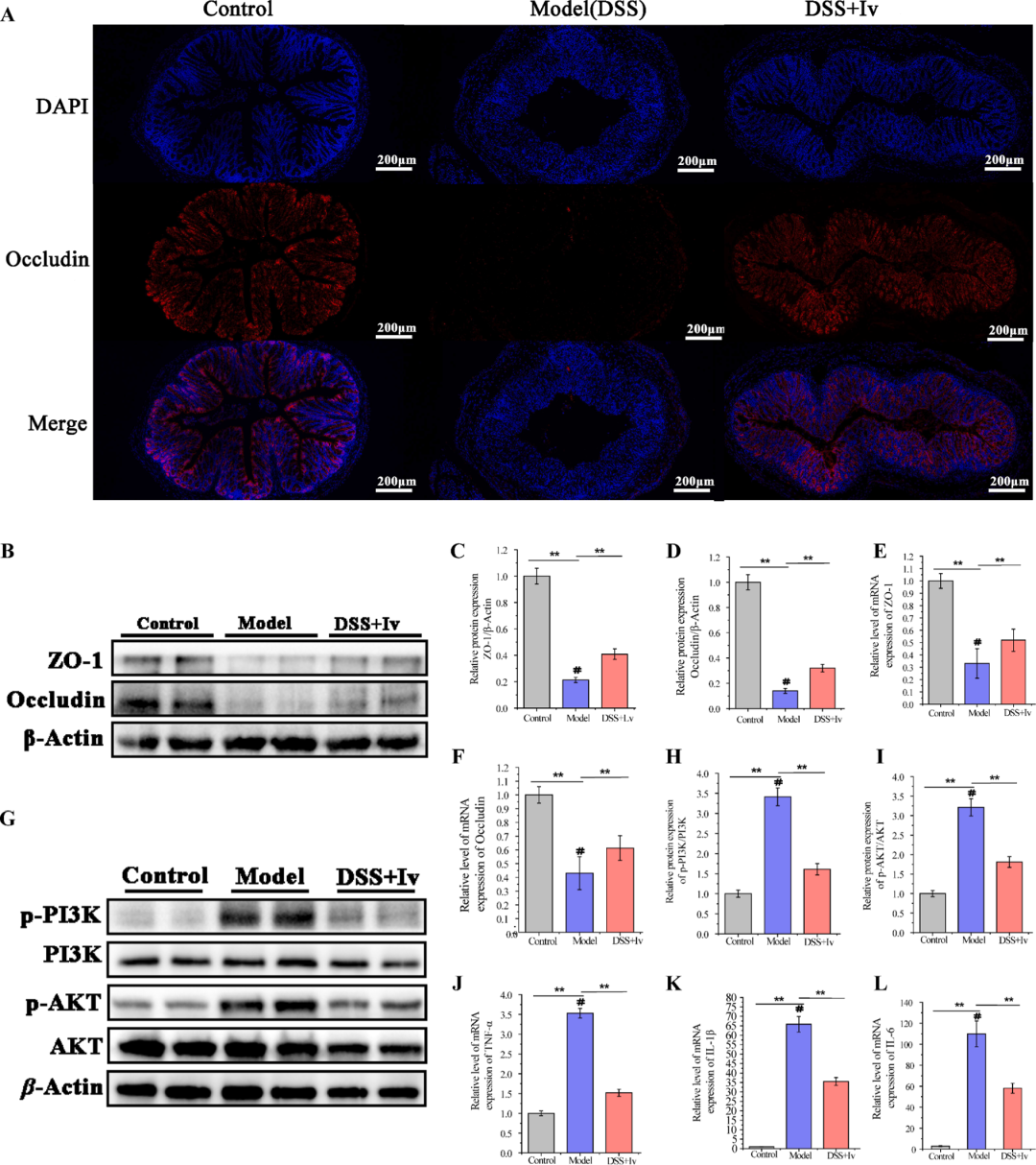

异牡荆苷通过PI3K/AKT通路缓解小鼠结肠炎

免疫荧光、Western blot与qRT-PCR多维度结果显示,DSS模型组结肠紧密连接蛋白Occludin、ZO-1表达显著下调,而PI3K及AKT磷酸化水平升高,证实PI3K/AKT过度激活可导致肠屏障功能障碍。异牡荆苷100 mg/kg干预后,Occludin、ZO-1蛋白表达恢复至正常水平的87.2%和91.5%,p-PI3K/PI3K与p-AKT/AKT比值分别下降42.7%与39.4%,同时自噬相关Beclin-1、LC3-II表达上调,提示其通过抑制PI3K/AKT过度磷酸化,恢复自噬流,从而重建肠上皮屏障,阻断炎症信号级联。

图6 异牡荆苷通过PI3K/AKT通路缓解小鼠结肠炎

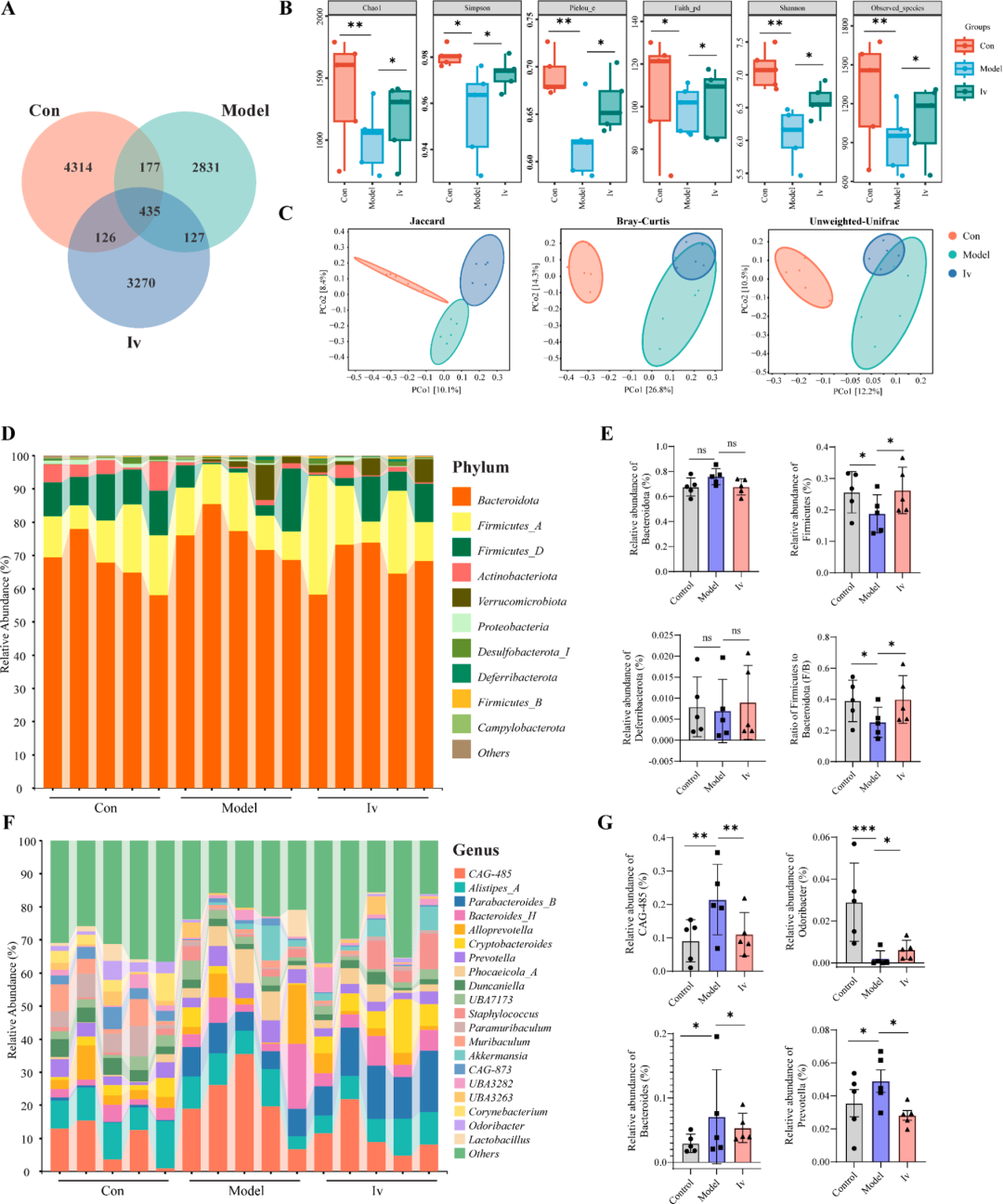

异牡荆苷改变肠道菌群多样性

16S rRNA V3-V4区测序发现,模型组ASVs数目由对照组4314降至2831,α多样性指数(Shannon、Chao1、Faith-pd等)均显著下降;而异牡荆苷组ASVs回升至3270,α多样性恢复并超越模型组。β多样性PCoA显示三组菌群结构明显分离,提示异牡荆苷重塑了菌群生态。在门水平,模型组Bacteroidota相对丰度升高至75.87%,Firmicutes下降至18.65%,F/B比值失衡;异牡荆苷使Bacteroidota回落至67.70%,Firmicutes升至29.52%,恢复稳态。在属水平,具有产丁酸功能的Odoribacter、CAG-485丰度显著提高,潜在致病菌Bacteroides、Prevotella则显著减少,LEfSe分析进一步筛选出S24-7科、Parabacteroides属等作为异牡荆苷干预的标志性菌群,提示其通过“扶正抑邪”策略重建肠道微生态。

图7 异牡荆苷改变肠道菌群多样性

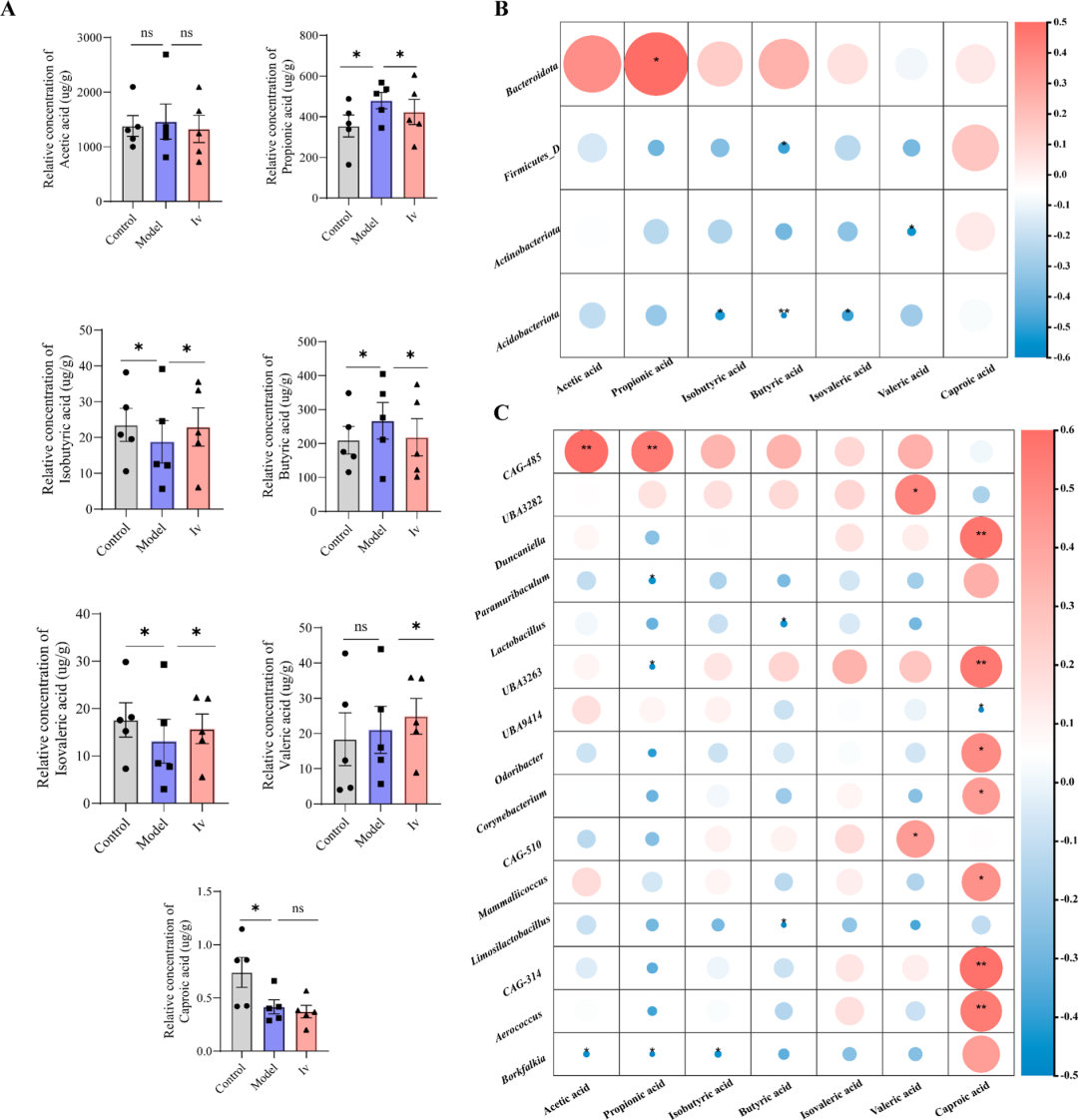

异牡荆苷调节短链脂肪酸代谢物

肠道菌群代谢组学检测显示,DSS组粪便中丁酸、戊酸、丙酸等7种短链脂肪酸含量普遍下降,而异牡荆苷治疗后丁酸、戊酸浓度分别回升2.6倍与2.1倍,恢复至接近正常水平。Spearman相关性分析表明,丁酸水平与有益菌Odoribacter、CAG-485呈显著正相关(r=0.71,p<0.01),与潜在致病菌呈负相关;戊酸与Firmicutes-D、Acidobacteriota等多为正向关联。丁酸、戊酸不仅是结肠上皮细胞首选能量底物,更能通过激活GPR43/109A受体抑制NF-κB通路、增强紧密连接蛋白表达,形成“菌群—代谢物—宿主”正向循环,进一步放大异牡荆苷的抗炎与黏膜修复效应。

图8 异牡荆苷调节短链脂肪酸代谢物

小结

本研究以“活性标记分子网络”这一前沿技术为抓手,首次在3700个铁皮石斛代谢分子中锁定异牡荆苷为关键抗炎成分,并在DSS诱导的小鼠UC模型中证实其可通过抑制PI3K/AKT通路、恢复肠屏障、重塑菌群及提升丁酸/戊酸水平等多靶点机制缓解结肠炎。该成果不仅为铁皮石斛“厚肠胃”的传统功效提供了现代科学依据,也为临床开发安全、有效、可长期使用的UC天然药物奠定了坚实基础。未来,围绕异牡荆苷的药代动力学、临床剂量优化及与其他中药复方的协同配伍,值得持续深入探索。

参考文献:

Dai J, Wang W, He F, Yu X, Liu Z, Wang Y, Zou D. Discovery of anti-inflammatory molecules from Dendrobium officinale based on activity labelled molecular networking and its alleviation effect on ulcerative colitis. Food Res Int. 2025 Feb;203:115888. doi: 10.1016/j.foodres.2025.115888. Epub 2025 Jan 31. PMID: 40022397.