【论著】急性轻型缺血性卒中患者早期神经功能恶化及短期预后的影响因素分析

时间:2025-09-28 12:15:25 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要:目的探讨急性轻型缺血性卒中(MIS)患者发生早期神经功能恶化(END)的影响因素,并构建急性MIS患者发生END的临床预测模型,同时分析急性MIS患者卒中后90d神经功能预后的独立危险因素。方法回顾性连续纳入2023年7月至2024年7月皖南医学院弋矶山医院(皖南医学院第一附属医院)神经内科收治的急性MIS患者。MIS定义为入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分≤5分的急性缺血性卒中。收集并记录所有急性MIS患者的一般及临床、影像学资料,包括人口学资料(年龄、性别)、既往史(高血压病、糖尿病、高脂血症、冠心病、心房颤动)、吸烟史、饮酒史、入院时血压、发病前改良Rankin量表(mRS)评分、入院时及住院期间(入院24、48、72h)的NIHSS评分和NIHSS运动部分评分、出院时NIHSS评分、急性卒中Org10172治疗试验(TOAST)分型、入院时实验室检查指标(空腹血糖、糖化血红蛋白、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、治疗方案[静脉溶栓、药物治疗(单抗、双抗、抗凝)]、责任血管情况[轻中度狭窄(狭窄率>0 ~ 69%)、重度狭窄(狭窄率70%~99%)、闭塞(供血动脉完全阻断)]、住院时间。END定义为入院后72h内NIHSS评分较入院时增加≥ 2分,且运动部分评分较入院时增加≥1分。发病后90d采用mRS进行门诊或电话随访,以mRS评分≤2分为预后良好,mRS评分>2分为预后不良。将单因素分析中P<0.05的变量纳入多因素Logistic回归分析以探索影响急性MIS患者发生END的独立危险因素,并构建列线图模型,绘制校准曲线和决策曲线评估模型的拟合度和临床实用性。对影响急性MIS患者卒中后90d预后不良的因素进行单因素和多因素Logistic回归分析。结果(1)共纳入826例急性MIS患者,年龄33~94岁,中位年龄67(57,76)岁,男571例,女255例,入院时NIHSS评分0~5分,中位入院时NIHSS评分3(2,4)分,入院时NIHSS运动部分评分0~5分,中位入院时NIHSS运动部分评分2(0,2)分,其中END组119例(14.4%),非END组707例(85.6%),卒中后90d预后良好者744例(90.1%),预后不良者82例(9.9%)。(2)单因素分析结果显示,END组和非END组患者糖化血红蛋白、空腹血糖、入院时NIHSS评分、入院时NIHSS运动部分评分、饮酒史、糖尿病及责任血管、TOAST分型分布差异均有统计学意义(均P<0.05)。预后良好与预后不良患者在糖化血红蛋白、空腹血糖、END发生率、入院时NIHSS评分、出院时NIHSS评分、责任血管狭窄及闭塞、TOAST分型分布和饮酒史方面差异均有统计学意义(均P<0.05)。(3)多因素Logistic回归分析表明,伴有责任血管重度狭窄(OR=5.88,95%CI: 2.32~14.91,P<0.01)及责任血管闭塞(OR=5.74,95%CI:2.25~14.62,P<0.01)、有饮酒史(OR=5.59,95% CI:3.41~9.17, P<0.01)、高糖化血红蛋白值(OR=1.67,95%CI:1.35~2.08,P<0.01)及高入院时NIHSS运动部分评分(OR= 1.43,95%CI:1.08~1.89,P=0.012)的急性MIS患者发生END的风险增加。出院时NIHSS评分较高(OR=2.59,95%CI:1.89 ~ 3.57,P<0.01)、发生END(OR=18.42, 95%CI:5.13~66.18,P<0.01)与急性MIS患者卒中后90d预后不良相关。(4)基于急性MIS患者发生END的独立危险因素构建的列线图模型预测END的曲线下面积为0.78(95%CI:0.73~0.83),敏感度0.8,特异度0.7,校准良好,Hosmer-Lemeshow检验表明该模型预测值与实际观测值拟合度良好(P=0.333);决策曲线分析显示,在高风险阈值范围内(0.1~0.7),该模型具有较高的净获益,具有临床实用性。结论责任血管重度狭窄、责任血管闭塞、高糖化血红蛋白水平、高入院时NIHSS运动部分评分及有饮酒史是急性MIS患者发生END的独立危险因素。基于上述危险因素构建的列线图模型具有良好的预测性能。发生END及出院时NIHSS评分较高是急性MIS患者卒中后90d预后不良的独立危险因素。

急性缺血性卒中是全球范围内导致死亡和残疾的重要疾病之一[1-3],其中约半数患者表现为轻型缺血性卒中[minor ischemic stroke, MIS;美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分≤5分][4-5]。虽然该类患者神经功能缺损较轻,但仍有10%~15%的患者发生早期神经功能恶化(early neurological deterioration, END),并影响预后[4-5]。

急性缺血性卒中END的病理机制复杂,主要涉及卒中进展、出血转化及脑水肿等因素,其中,卒中进展多与动脉再闭塞、侧支循环代偿不足或血流动力学异常相关;而出血转化和脑水肿可能与血-脑屏障破坏及神经元损伤有关[6-7]。此外,卒中患者的基础病理状态、卒中严重程度以及治疗干预方式等因素也可能共同影响END的发生[6-7]。多项观察性研究表明,急性MIS患者短期卒中复发和神经功能恶化风险较高,END与不良临床结局相关[8-10]。既往多项研究探讨了行再灌注治疗的大血管闭塞MIS患者发生END的危险因素[11-12],但针对未行血管内治疗的急性MIS患者发生END相关危险因素的研究有限。因此,进一步探讨急性MIS患者发生END的影响因素,对早期识别高危患者并采取个体化干预策略具有重要临床意义。本研究旨在分析未行血管内治疗的急性MIS患者发生END及短期预后的影响因素,以期为其临床预防和治疗提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2023年7月至2024年7月皖南医学院弋矶山医院(皖南医学院第一附属医院)神经内科收治的急性MIS患者。根据中国卒中学会急性缺血性卒中临床管理指南及美国急性缺血性卒中早期管理指南本研究将MIS定义为入院时NIHSS评分≤5分的急性缺血性卒中[13-14]。本研究方案经皖南医学院弋矶山医院(皖南医学院第一附属医院)医学伦理委员会审核批准[伦理审批号:(2025)伦审研第(114号)]。所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)入院时NIHSS评分[15]0~5分;(3)根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[16]经影像学检查(CT及MRI)证实为急性缺血性卒中,所有疑似急性卒中的患者到院后立即行头部CT平扫检查,排除颅内出血,完善常规头部MRIT1、T2加权成像及扩散加权成像检查以进一步明确急性缺血性卒中诊断(急性期MRI表现为T1低信号,T2高信号,而相应部位扩散加权成像高信号,表观扩散系数低信号;结合患者症状、体征及影像学表现综合确定缺血性卒中诊断);(4)发病至入院时间<24h;(5)发病前改良Rankin量表(mRS)评分[17]≤1分。

排除标准:(1)入院后行血管内治疗;(2)合并恶性肿瘤、严重肝肾功能障碍或其他严重全身性疾病;(3)临床资料不完整;(4)失访。

1.3 资料收集

收集所有患者的一般及临床资料,包括人口学资料(性别、年龄)、既往史(高血压病[18]、糖尿病[19]、高脂血症[20]、冠心病[21]、心房颤动[22])、吸烟史[23]、饮酒史[24]、入院时血压、发病前mRS评分、入院时及住院期间(入院24、48、72h)的NIHSS评分和NIHSS运动部分评分、出院时NIHSS评分、急性卒中Org10172治疗试验(trial of Org10172 in acute stroke treatment,TOAST)分型、入院时实验室检查指标(空腹血糖、糖化血红蛋白、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇)、治疗方案[静脉溶栓、药物治疗(单抗、双抗、抗凝)]、住院时间。

1.4 责任血管评估

责任血管闭塞定义为急性脑梗死相关供血动脉完全阻塞,血管内血流中断,远端无灌注信号(狭窄率为100%);责任血管重度狭窄定义为急性脑梗死相关供血动脉存在重度狭窄(狭窄率为70%~99%);急性脑梗死相关供血动脉狭窄率为>0~69%则定义为责任血管轻中度狭窄。责任血管狭窄、闭塞的确定及计算:依据头部MRI结果确定急性梗死位置及其对应的供血动脉,并结合MR血管成像(MRA)、CT血管成像(CTA)或DSA评估血管闭塞或狭窄程度[患者入院后行MRA或CTA检查,若上述检查未见明显狭窄,则评估为无责任血管狭窄(狭窄率为0),若MRA初筛提示可能存在血管狭窄,则进一步行CTA或DSA以评估狭窄程度]。颈动脉狭窄率的计算依据北美症状性颈动脉内膜切除术试验(North American symptomatic carotid endarterectomy trial, NASCET)标准[25],即狭窄率(%)=(1-最窄处残留管腔直径/远端正常颈动脉管腔直径)×100%;颅内动脉狭窄率计算依据华法林-阿司匹林治疗症状性颅内动脉疾病试验(warfarin-aspirin symptomatic intracranial disease trial,WASID)标准[26],即狭窄率(%)=(1-狭窄段管腔直径/狭窄近端正常管腔直径)×100%。所有测量均由2名具有5年以上工作经验的神经影像学主治医师采用双盲法独立完成,每名医师在不同角度的图像平面上测量至少3次,取狭窄率的平均值。若2名医师的测量差异超过10%,则由第3名具有10年以上工作经验的神经影像学高级职称医师复核,协商后达成一致意见。

1.5 治疗方案

根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[16],符合静脉溶栓指征的患者行阿替普酶或替奈普酶静脉溶栓治疗(阿替普酶:0.9mg/kg,最大剂量为90mg,其中10%在最初1min内静脉注射,其余持续静脉滴注1h;替奈普酶:0.25mg/kg,最大剂量为25mg,静脉团注),并于静脉溶栓24h后启动阿司匹林肠溶片(100mg)联合氯吡格雷片(75mg)双重抗血小板聚集治疗(双抗);不符合静脉溶栓适应证的患者,根据TOAST分型进行个体化治疗:对于大动脉粥样硬化型患者,入院后每日口服阿司匹林100mg联合氯吡格雷75mg双抗治疗并维持21d;对于心源性栓塞型患者,尽早口服利伐沙班15mg/d抗凝治疗并维持至出院,出院后继续长期行抗凝治疗;对于小动脉闭塞型患者及不明原因型患者入院后每日口服阿司匹林100mg联合氯吡格雷75mg双抗治疗并维持21d。对于静脉溶栓24h后考虑双抗治疗出血风险高(静脉溶栓后24h复查头部CT显示存在大面积脑梗死)的患者,每日口服阿司匹林100mg或氯吡格雷75mg(既往存在阿司匹林不耐受情况者或服用阿司匹林引起过敏反应及在质子泵抑制剂治疗基础上服用阿司匹林仍引起胃肠道症状者)单抗治疗。

1.6 END的定义及分组

END定义为入院后72h内NIHSS评分较入院时增加≥2分,并且运动部分评分较入院时增加≥1分[6-7,27]。根据是否发生END将所有患者分为END组与非END组。

1.7 随访

发病后90d采用电话或门诊方式随访并记录mRS评分,以mRS评分≤2分为预后良好,mRS评分>2分为预后不良。

1.8 统计学分析

采用R4.0.3版软件对数据进行统计学分析。采用Kolmogorov-Smirnov方法检验计量资料是否符合正态分布,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,组间比较采用两独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验;计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。将单因素分析中P<0.05的变量纳入多因素Logistic回归模型,以分析急性MIS患者卒中后发生END及卒中后90d预后不良的独立危险因素。基于急性MIS患者发生END的独立危险因素,采用R4.0.3统计软件中的rms程序包构建END列线图预测模型,并绘制校准曲线,采用Hosmer-Lemeshow检验END列线图预测模型预测值与实际观测值的拟合度,以P>0.05为模型预测值与实际观测值拟合度良好。绘制决策曲线评价END预测模型的临床实用性,以决策曲线在“全干预”和“无干预”两条参考线的右上方时为模型在该概率阈值范围内具有较高的净获益,具有临床实用性。

2 结果

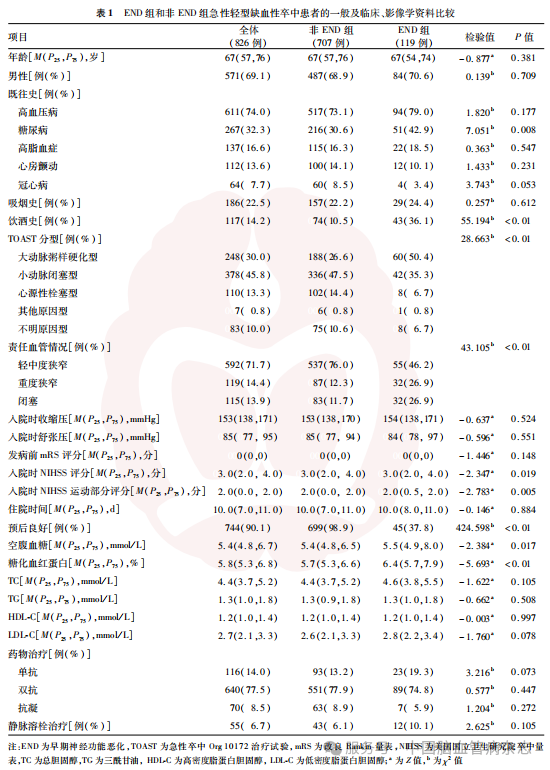

排除入院行血管内治疗者6例,合并恶性肿瘤者2例,临床资料不完整者20例及失访者6例,最终826例符合纳入排除标准的急性MIS患者纳入本研究,其中,男571例,女255例,年龄33~94岁,中位年龄67(57,76)岁,入院时NIHSS评分0~5分,中位入院时NIHSS评分3(2,4)分,入院时NIHSS运动部分评分0~5分,中位入院时NIHSS运动部分评分2(0,2)分。卒中后72h END组119例(14.4%),非END组707例(85.6%)。见表1。

2.1 END组和非END组急性MIS患者的一般及临床、影像学资料比较结果

单因素分析结果显示,END组和非END组患者糖化血红蛋白、空腹血糖、入院时NIHSS评分、入院时NIHSS运动部分评分、饮酒史、糖尿病和责任血管、TOAST分型分布方面的差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

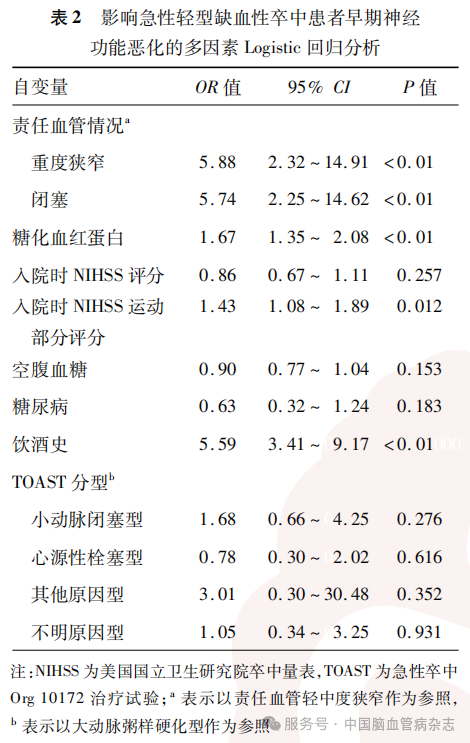

2.2 影响急性MIS患者END发生的多因素Logistic回归分析结果

多因素Logistic回归分析结果显示,责任血管重度狭窄(OR=5.88,95% CI:2.32~14.91,P<0.01)、责任血管闭塞(OR=5.74,95% CI:2.25~14.62,P< 0.01)、饮酒史(OR=5.59,95%CI: 3.41~9.17, P<0.01)、糖化血红蛋白(OR=1.67,95% CI:1.35~2.08,P<0.01)及入院时NIHSS运动部分评分(OR=1.43,95% CI:1.08~1.89,P=0.012)与急性MIS患者发生END相关。见表2。

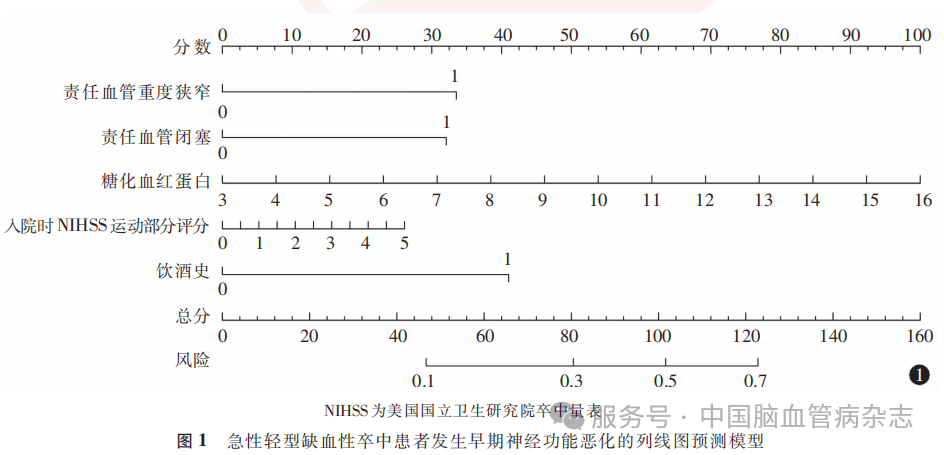

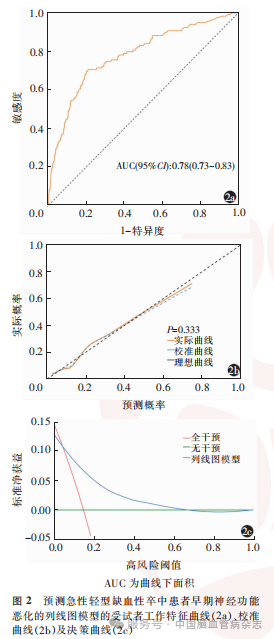

2.3 急性MIS患者发生END相关危险因素的列线图模型构建

基于多因素Logistic回归分析结果构建预测急性MIS患者发生END的列线图模型,纳入的独立预测因素包括责任血管狭窄及闭塞、饮酒史、糖化血红蛋白水平和入院时NIHSS运动部分评分。见图1。该模型预测急性MIS患者发生END的受试者工作特征曲线下面积为0.78(95% CI:0.73~0.83),敏感度为0.8,特异度为0.7(图2a)。校准曲线及Hosmer-Lemeshow检验显示,该模型预测值与实际观测值拟合度良好(P=0.333)。见图2b。决策曲线分析结果显示,在高风险阈值范围内(0.1~0.7),该模型具有较高的净获益,具有临床实用性。见图2c。

2.4 急性MIS患者卒中后90d预后不良的单因素及多因素分析结果

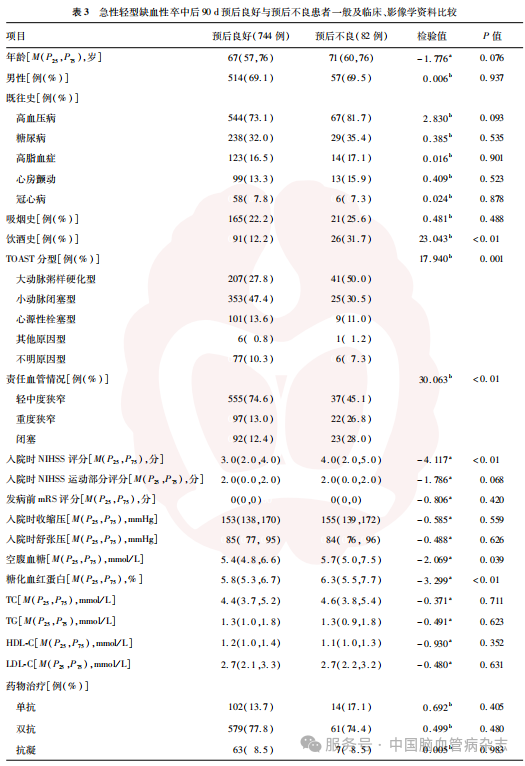

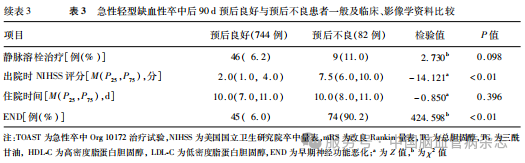

826例急性MIS患者中,卒中后90d预后不良者82例(9.9%),预后良好者744例(90.1%)。单因素分析结果显示,预后良好与预后不良患者在糖化血红蛋白、空腹血糖、END发生率、入院时NIHSS评分、出院时NIHSS评分、饮酒史和责任血管狭窄闭塞、TOAST分型分布方面差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

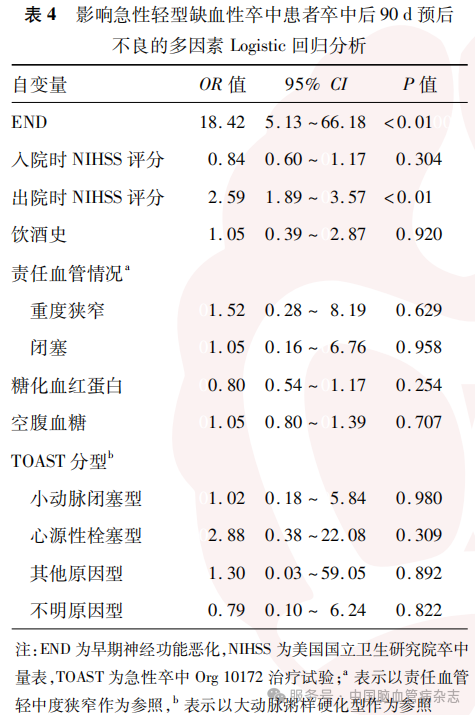

多因素Logistic回归分析结果显示,出院时NIHSS评分(OR=2.59,95% CI:1.89 ~ 3.57,P<0.01)、END(OR=18.42,95% CI:5.13~66.18, P<0.01)与急性MIS患者卒中后90d预后不良相关。见表4。

3 讨论

本研究结果表明:(1)责任血管重度狭窄及闭塞、饮酒史、高糖化血红蛋白水平及高入院时NIHSS运动部分评分是急性MIS患者发生END的独立危险因素,基于上述危险因素构建的列线图模型在预测END方面具有良好的预测性能,决策曲线分析提示其临床应用价值较高;(2)出院时NIHSS评分较高、END是急性MIS患者卒中后90d预后不良的影响因素。

既往研究因END定义及纳入患者人群不同,其发生率存在较大差异。多项纳入MIS患者的研究显示,END的发生率为4.2%(20/480)~13.1%(66/503)[11,28-29]。本研究中END的发生率为14.4%(119/826),与既往研究结果基本一致。

END的定义在不同研究中因研究对象与研究目的不同而存在差异。在以中重度缺血性卒中患者为主要研究对象的研究中,研究重点多侧重于再灌注治疗对END的影响,多定义END为发病后24h内NIHSS评分较基线增加≥4分[30-31]。本研究纳入基线神经功能缺损较轻的急性MIS患者(入院时NIHSS评分0~5分),为精准监测急性MIS患者神经功能状态的动态演变,定义END为入院后72h内NIHSS评分相较于入院时增加≥2分,且NIHSS运动部分评分较入院时增加≥1分[6-7,27]。

责任血管狭窄及闭塞是END发生的重要危险因素之一[32-34],但目前针对急性MIS患者发生END的研究有限。本研究显示,责任血管闭塞或重度狭窄是急性MIS患者发生END的独立危险因素。其主要机制可能为血流动力学因素导致的梗死核心扩大、血栓清除障碍或脑灌注不足等[11,35-36]。一项研究回顾性纳入378例入院时NIHSS评分≤3分的缺血性卒中患者,结果显示,伴有近端大血管闭塞与END(入院后5d内NIHSS评分较基线增加≥2分)发生密切相关(OR=8.606,95% CI:2.312~32.043,P=0.001),该研究中仅9例患者接受了静脉溶栓治疗[37],余患者均行单纯药物治疗;与之相比,本研究纳入826例入院时NIHSS评分≤5分的急性MIS患者,静脉溶栓治疗比例相对较高(55例,6.7%),但本研究未对血管狭窄及闭塞部位进行评估。一项回顾性纳入法国45家卒中中心729例行静脉溶栓治疗的大血管闭塞MIS患者的研究显示,近端大血管闭塞(OR=16.0,95%CI:5.7~44.9, P<0.01)及血栓长度较长(OR=3.2,95% CI:1.8~5.7,P=0.002)的患者更容易发生END(静脉溶栓后24h内NIHSS评分较基线增加≥4分),该研究中MIS患者责任血管均为大血管闭塞,且均行静脉溶栓治疗[11]。目前缺血性卒中诊疗指南中对于MIS的治疗方法主要包括抗血小板聚集治疗、静脉溶栓治疗及血管内治疗[16]。然而,对于伴有大血管闭塞的MIS患者,血管内治疗的获益仍存在争议[29],且急性大血管闭塞患者行血管内治疗的随机对照研究多排除了入院时NIHSS评分≤5分的患者。因此,临床实践中MIS患者多采用抗血小板聚集治疗和(或)静脉溶栓治疗。本研究纳入了行抗血小板聚集治疗和(或)静脉溶栓治疗的急性MIS患者,研究结果可能更贴近临床实践。另外本研究结果显示,责任血管重度狭窄亦与END发生相关,但导致急性MIS患者发生END的确切机制仍未完全阐明,未来亟需进一步的机制性研究以深入探讨。

一项回顾性纳入180例急性缺血性卒中患者的研究对卒中后48h NIHSS总评分和NIHSS亚评分(基于NIHSS的11个评分亚区域将全部脑区分为6个区域进行评分)进行病灶-症状映射(lesion-symptom mapping,LSM)分析,结果显示,利用NIHSS亚评分信息可揭示特定功能评分对应的关键脑区,其中NIHSS运动部分评分映射皮质脊髓束[38],而该区域病变与END(卒中后24h内NIHSS评分较基线增加≥2分)发生相关(OR=5.64,95% CI:2.699~11.785,P<0.01)[39],且具有较高基线NIHSS运动部分评分(≥2分)的患者通常被归类为致残性卒中,其发生END风险也相应增加[40]。在实际临床实践中,由于运动功能的变化更容易引起临床医师的关注,NIHSS运动部分评分常被作为评估缺血性卒中患者发生END的重要参考指标,但目前在MIS患者中探讨NIHSS运动部分评分与发生END关系的研究较少,本研究显示,入院时NIHSS运动部分评分较高的急性MIS患者发生END的风险增加,本研究结果仍需在更多研究中深入探讨。

与既往研究[41-42]结果相似,本研究结果显示,糖化血红蛋白水平升高与急性MIS患者发生END相关,提示血糖控制不佳可能在END发生的病理生理过程中发挥重要作用。研究表明,高糖化血红蛋白水平反映慢性血糖代谢异常,其可能通过促进血管内皮功能障碍、慢性炎症反应及血-脑屏障损伤等多种机制加重脑组织灌注不足和缺血性损伤,进而导致神经功能恶化[41,43-46]。此外,本研究表明,有饮酒史的急性MIS患者发生END的风险增加,与既往研究结果一致[47-48]。但本研究为单中心回顾性设计,可能存在混杂因素和信息偏倚,因此饮酒史与急性MIS患者发生END的关系仍需进一步多中心、前瞻性研究验证。

基于急性MIS患者END发生的多因素Logistic回归分析结果,本研究构建了包含责任血管重度狭窄及闭塞、糖化血红蛋白水平、基线NIHSS运动部分评分及饮酒史5项独立危险因素的END列线图预测模型,与既往MIS患者发生END的预测模型相比,本研究模型整合了责任血管重度狭窄及闭塞、基线NIHSS运动部分评分等危险因素,其AUC为0.78(95%CI: 0.73~0.83),预测效能优于既往模型(AUC为0.736,95%CI: 0.677~0.796)[49],校准度良好,决策曲线分析显示具有较高的临床应用价值,可为急性MIS患者END风险的个体化评估及临床决策提供参考。

本研究结果显示,END是急性MIS患者卒中后90d预后不良的独立危险因素。既往纳入中重度缺血性卒中(NIHSS评分>5分)患者的研究显示,无论行单纯药物治疗还是再灌注治疗,END的发生均与患者的预后不良相关[50-53]。一项回顾性研究纳入208例伴有大脑中动脉M2段闭塞的MIS患者(NIHSS评分≤5分),所有患者均行最佳药物治疗,其中87例患者发生END(END定义为卒中后24h内NIHSS评分较入院时增加≥4分)并行抢救性血管内治疗,多因素Logistic回归分析显示,END与卒中后90d预后不良(mRS评分≥2分)相关(OR=3.386,95%CI:1.428~8.032, P=0.006)[54]。另一项基于日本166个中心血管内治疗登记研究的二次分析,筛选了503例伴有颅内血管闭塞的MIS患者(NIHSS评分≤5分),其中66例(13.1%)发生END,END患者良好预后(mRS评分≤2)率低于非END组[17%(11/66)比80%(350/437),P<0.01][29]。上述针对MIS患者的观察性研究均显示,END与MIS患者预后不良密切相关,尽管这些研究涵盖了不同的责任血管病变和治疗方案,但其结论与本研究结果基本一致。另外,本研究显示,出院时较高的NIHSS评分是急性MIS患者卒中后90d预后不良的独立危险因素,这与既往研究结果一致[55-56]。一方面,出院时较高的NIHSS评分可能多由END的发生所致,发生END的患者通常伴有更严重的神经功能缺损症状,从而导致卒中后90d预后不良风险增加。另一方面,较高的出院时NIHSS评分反映了神经功能恢复不佳和残疾程度较重,患者长期康复潜力有限,神经功能独立的可能性降低。

本研究存在一定局限性。(1)本研究为单中心回顾性分析,虽纳入样本量较大,但难以避免信息偏倚的影响,可能对结果的准确性产生一定影响;(2)所构建的列线图模型未经外部独立队列验证,其泛化能力及在其他人群中的适用性仍需进一步评估;(3)本研究纳入的对象为发病24h内入院的MIS患者,因入院时间不同,治疗选择(尤其是药物治疗与再灌注治疗)存在差异,可能限制了对不同治疗干预措施与预后关系的全面评估;(4)因急诊MRI未普及、标准化梗死部位分型存在技术性局限(多灶性脑梗死、分水岭脑梗死等),本研究未将梗死部位纳入统计分析。