AHA科学声明解析:心肌梗死后心理困扰与心脏风险的关系

时间:2025-09-25 15:39:18 热度:37.1℃ 作者:网络

心血管疾病是全球主要死亡原因之一。随着对疾病综合管理的认识深化,心理健康在心血管疾病中的作用日益受到关注。心理困扰不仅会影响患者的生活质量,还可能通过行为和生理途径加剧心血管风险。急性心肌梗死作为一种重大医疗事件,患者常伴随情绪波动及心理压力,若未及时识别和干预,可能导致长期不良预后。

据数据显示,心肌梗死(MI)患者中,心理困扰的发生率高达50%,包括抑郁、焦虑、心理社会压力及创伤后应激障碍(PTSD)。这些心理因素不仅是心血管疾病发生和进展的风险因素,也是MI后的常见后果。AHA最新科学声明强调,心肌梗死后心理困扰(PMPD)与未来心脏事件风险增加密切相关,且多种机制可能介导这种关联。虽然现有证据对心理干预改善心脏预后效果尚有争议,但心理健康管理无疑提升患者生活质量和情绪福祉。

本声明基于广泛文献检索和分析,涵盖抑郁、焦虑、压力、PTSD及其在MI患者中的发生率及预后影响。研究评估了观察性和临床试验设计,重点关注心理状态评估工具的质量、随访时间及临床结局。声明旨在为临床医生提供识别、筛查、初步干预及转诊的指导意见。

研究结果

1、心理困扰发生率高:约三分之一MI患者出现抑郁症状,焦虑和急性应激障碍患者比例亦高达20%-50%。PTSD发生率约在4%-21%之间。

2、影响因素多样:年轻、女性、少数族裔、低教育水平、孤独、无社会支持、失业及既往心理疾病史均为PMPD高风险因素。

3、PMPD与心脏事件风险相关:多项大型队列及注册研究显示,持续心理困扰患者未来心血管死亡风险增加约1.4倍,中度至重度心理困扰患者未来心肌梗死风险显著升高。

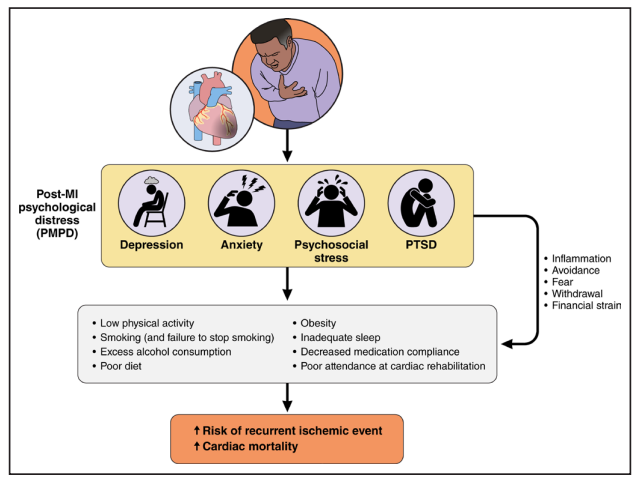

4、生物行为机制复杂:炎症反应、下丘脑-垂体-肾上腺轴和自主神经系统激活导致的神经生物学改变,行为因素如身体活动减少、吸烟、饮酒过量、睡眠障碍及药物依从性降低均可能促进心脏风险。

图:MI导致PMPD,进而增加心脏风险的生物学机制

5、心理健康干预安全有效:选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)被证实安全耐受,认知行为疗法及正念减压对缓解心理困扰有效,但对心脏事件的直接影响尚需高质量RCT证实。

6、综合管理方案有益:整合心理健康评估和治疗的心脏康复项目不仅促进身体恢复,还能显著改善心理状态和生活质量。

结论

心肌梗死后心理困扰普遍存在,且与未来心脏不良事件风险密切相关。临床应重视心理健康的识别和管理,将心理健康纳入心血管疾病整体治疗框架。虽现有证据对心理干预改善心脏结局支持有限,但其对提升患者情绪福祉和生活质量具有明确益处。未来需开展针对焦虑、压力及PTSD等PMPD子群的高质量临床试验,以明确最佳干预策略。

原始出处

Levine GN, Carney RM, Cohen BE, et al. Post-Myocardial Infarction Psychological Distress: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. Published online September 22, 2025. doi:10.1161/CIR.0000000000001381

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。