FISH假阴性需警惕!RNA NGS检出SS18::SSX2助力原发性肾滑膜肉瘤临床诊断

时间:2025-09-25 15:40:03 热度:37.1℃ 作者:网络

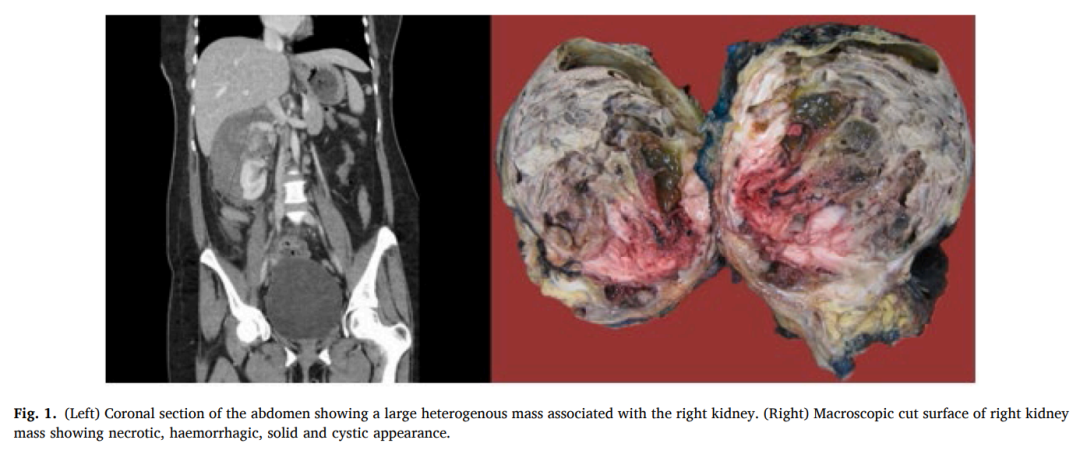

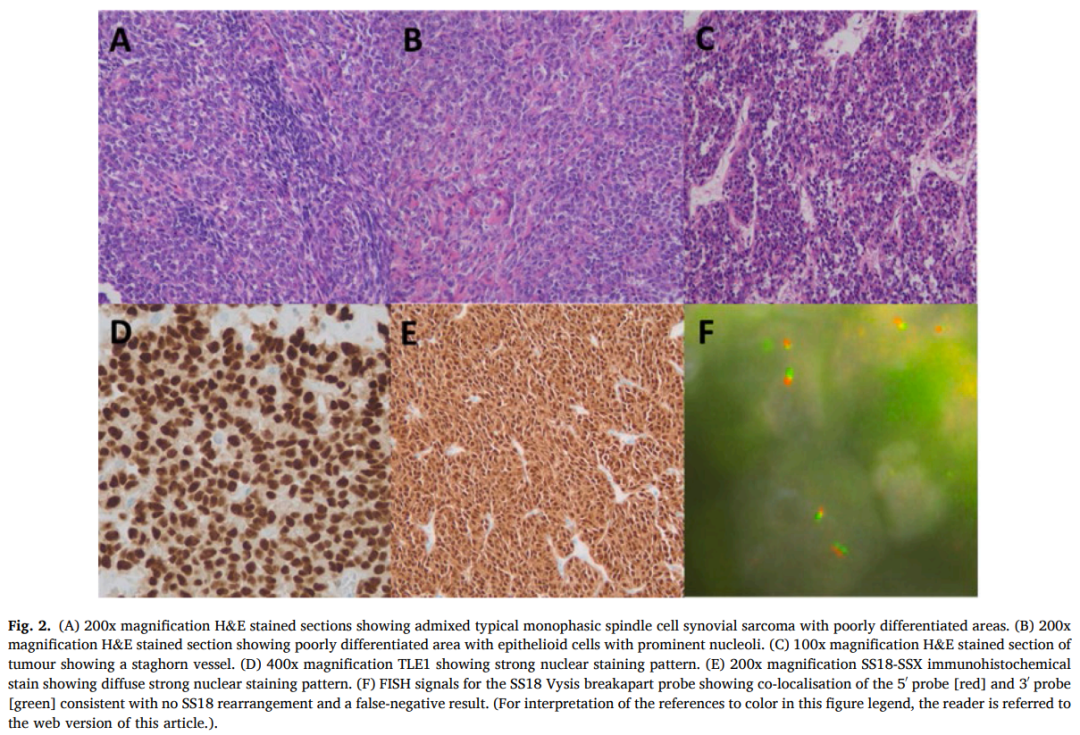

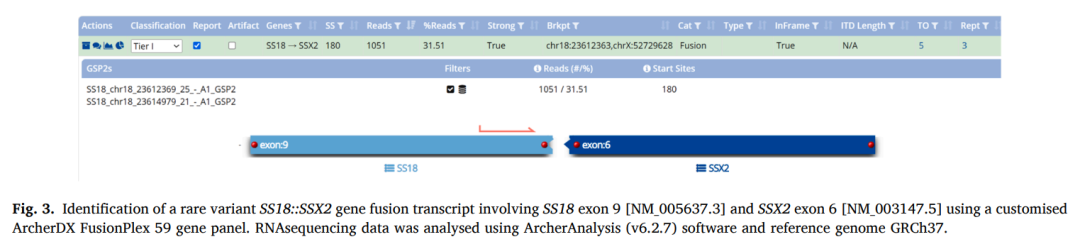

原发性肾滑膜肉瘤是一种极为罕见的恶性肿瘤,文献报道不足 200 例。本文报告一例 34 岁女性患者,因右侧腰背部疼痛入院,影像学检查发现 12 cm肾肿块,并发出血,需行急诊肾切除术。组织病理学检查显示单相梭形细胞肿瘤,伴大片坏死、高级别形态,SS18-SSX和TLE1免疫组化染色阳性,符合低分化滑膜肉瘤。SS18荧光原位杂交(FISH)检测未显示重排。然而,RNA测序发现SS18::SSX2基因融合转录本,这可能反映了隐匿性基因结构重排。本病例强调了分子检测在滑膜肉瘤诊断中的重要性,尤其是在表现不典型或FISH结果假阴性的病例中。

背 景

滑膜肉瘤(SS)是一种罕见的恶性软组织肿瘤(STS),据认为起源于原始间充质细胞。它通常发生于年长青少年和年轻成人,但年龄分布广泛,占所有软组织肉瘤的 5%-10%。大多数滑膜肉瘤发生于四肢远端深部软组织(70%)、胸腔(15%)和头颈部(7%),其他部位也有罕见病例报道。原发性肾滑膜肉瘤(PRSS)是一种极为罕见的实体,文献报道不足 200 例。

滑膜肉瘤的特征是特定的染色体易位t(X;18)(p11.2;q11.2),导致SS18基因与衍生X染色体上的某个SSX基因(通常为SSX1、SSX2,罕见为SSX4)融合。这种易位导致SS18-SSX融合蛋白的产生,该蛋白与表观遗传调控因子SWI/SNF复合体结合,激活多种下游通路,促进肿瘤发生、增殖、维持、迁移和侵袭。据报道,约 89%-96% 的病例存在这种易位,并被认为是滑膜肉瘤的诊断依据。使用SS18分离(BA)探针的荧光原位杂交(FISH)是证实由此产生的SS18基因重排最广泛使用的技术。然而,既往使用市售SS18 FISH BA探针的研究显示其敏感性仅为 82%-97%,许多研究报道的敏感性 <90%,且已有罕见滑膜肉瘤病例报道缺乏特征性SS18::SSX融合,导致基因重排结果假阴性,给诊断带来挑战。

本文报告一例独特的原发性肾滑膜肉瘤病例,该病例表现出典型的滑膜肉瘤组织学特征,包括SS18-SSX和TLE1免疫组化染色阳性,但FISH检测未显示SS18重排。后续RNA测序发现了导致SS18::SSX2融合的隐匿性重排,强调了误诊的潜在陷阱以及全面分子检测的重要性。

病 例

患者女,34 岁,既往体健,因急性发作的右侧腰背部疼痛和血尿就诊。无重大个人或家族病史,未服用任何常规药物。腹部计算机断层扫描(CT)显示右肾上极有一个 12×8 cm的异质性肿块,伴肾周血肿。该肿块最初倾向于考虑为血管平滑肌脂肪瘤,但影像学上难以确定。建议患者行诊断性活检以进行组织病理学评估,但患者选择到海外寻求第二诊疗意见,随后失访。七个月后,患者因再次发作的急性右侧腰背部疼痛再次就诊,并主诉持续头晕和间歇性肉眼血尿。复查CT显示肿块体积增大至 12.5×11.8 cm,肾周血肿区域部分持续存在、部分吸收,伴肿块效应改变及正常结构移位,以及多发显著的腹主动脉旁及腹膜后淋巴结。患者接受了紧急开放性肾切除术(图1)。

▲图1 影像学结果和肿块宏观切面

头颈 MRI 显示右侧梨状窝有一肿瘤块 (4 × 3 cm)。新辅助化疗后,肿瘤肿块缩小(3×2cm),术后同步放化疗未见复发。

切除标本大体检查显示一个边界清楚、棕褐色、实性及囊性肿瘤,大小为 13.2×13×11 cm,伴出血及坏死区域。肿瘤似乎局限于肾脏内,无明显侵犯肾周脂肪、肾包膜或血管结构。显微镜检查显示肿瘤细胞呈片状排列,伴模糊的结节状及束状结构和鹿角状血管。肿瘤细胞丰富,可见丰满的深染梭形细胞,胞质稀少,核呈泡状。可见大片坏死区域,伴高级别区域,该区域可见多形性圆形核,核仁明显,并易见核分裂象(每 10 个高倍视野最多 16 个)。肿瘤细胞PAX8、TLE1、FLI1、CD99、SS18-SSX强阳性表达,EMA、AE1/AE3及CAIX局灶阳性表达。可见小血管侵犯,但未发现肾外侵犯或淋巴结转移。总体而言,其特征符合低分化恶性肿瘤,倾向于低分化滑膜肉瘤(图2)。

▲图2 组织学检测结果

鉴于肿瘤的不典型位置和低分化表现,使用Vysis LSI SS18分离(BA)探针试剂盒进行了SS18重排荧光原位杂交(FISH)分析,结果未显示重排。基于组织学和免疫组化结果,初步诊断倾向于低分化滑膜肉瘤,同时进行进一步分子检测。对福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织块进行RNA测序,检测到5′至3′的框内SS18::SSX2融合转录本,有 1051 条(31.5%)reads支持,证实了滑膜肉瘤的分子诊断。在进行RNA测序的实验室使用相同的Vysis SS18 BA探针重复FISH检测,SS18仍未显示明显重排,证实FISH结果假阴性并非由技术或样本处理错误导致(图3)。患者接受了异环磷酰胺和多柔比星辅助化疗。在 18 个月随访时,患者仍无病生存,无局部复发或转移证据。

▲图3 SS18::SSX2基因融合转录本

讨 论

原发性肾滑膜肉瘤(PRSS)是一种极为罕见的实体肿瘤,需高度怀疑以避免误诊。PRSS的临床特征具有非特异性,包括腹痛或腰痛、肉眼血尿和腹部可触及肿块,与其他肾肿瘤相似。肺、肝、脑和骨是最常见的远处转移部位。CT和MRI扫描通常显示边界清晰、伴假包膜的实性及囊性强化肾肿块,呈不均匀强化,强化模式为“快进慢出”。然而,由于该肿瘤罕见且影像学表现与其他肿瘤重叠,大多数PRSS在术前影像学检查中被误诊为肾细胞癌或其他肉瘤。

组织学上,滑膜肉瘤分为双相型(同时含有上皮细胞和梭形细胞成分)和单相型(仅含梭形细胞成分)。上皮细胞呈巢状、条索状和腺管状排列,呈立方状至柱状,具有卵圆形泡状核和中等量淡嗜酸性胞质。梭形细胞排列成密集的片状和束状,形态单一,胞质稀少,核重叠深染,染色质呈规则颗粒状,核仁不明显。低分化区域表现为细胞密度增加、核分裂活性增高(每 10 个高倍视野 >10 个核分裂象)和核异型性。双相型滑膜肉瘤通常具有特征性形态表现,鉴别诊断范围有限;而单相型滑膜肉瘤常表现为非特异性的形态温和梭形细胞、小圆形细胞或上皮样形态,在低分化病例中可见不同程度的多形性,易与其他肿瘤混淆,如恶性外周神经鞘膜瘤、平滑肌肉瘤、隆突性皮肤纤维肉瘤伴纤维肉瘤变及尤文肉瘤等。BCL2、CD99、EMA和TLE1的免疫组化染色虽非滑膜肉瘤特异性指标,但持续表达。最近,一种识别SS18-SSX抗原的新型免疫组化染色已商业化可用,既往研究报道其对滑膜肉瘤的敏感性为 87%-95%,特异性为 100%。

滑膜肉瘤的诊断依赖于形态学、免疫组化和分子学特征的结合。尽管SS18::SSX1/2/4基因融合的分子学证实并非诊断所必需,但在条件允许时,强烈建议进行遗传学证实检测,以确保诊断准确,从而为患者提供最佳治疗。多种方法可用于检测滑膜肉瘤特征性的SS18::SSX融合,包括荧光原位杂交(FISH)、逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)和RNA测序,其中FISH应用最广泛。然而,据报道FISH的敏感性低至 82%,且已有多例具有非典型基因重排的滑膜肉瘤病例报道,导致FISH假阴性结果,这些结果经RT-PCR和RNA测序证实。这些FISH假阴性结果的原因包括滑膜肉瘤中罕见的非SS18::SSX易位病例(如SS18L1::SSX1、MN1::SSX1、EWSR1::SSX1),由Sorlazzi等和Yoshida等报道,以及选择性剪接病例,即分子断点与SS18第10外显子和SSX1/2第6外显子的常见位置略有不同,这可因信号丢失导致非典型FISH结果。

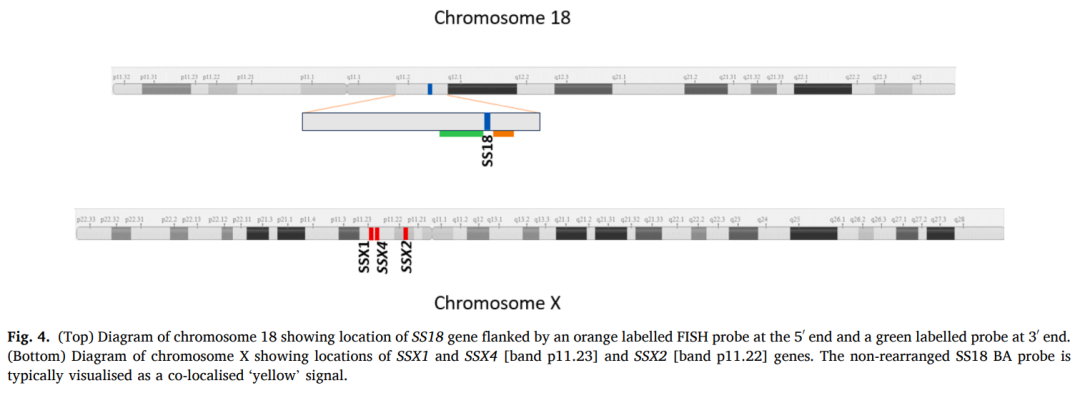

在本文病例中,使用Vysis SS18分离探针检测易位的存在。该探针由两种FISH DNA探针混合而成:一个约 650 kb的橙色标记探针位于SS18基因的5′端,一个约 1044 kb的绿色标记探针位于SS18基因的3′端(如图4所示)。

▲图4 (上)18 号染色体示意图,显示SS18基因的位置,5′ 端两侧各有一个橙色标记的 FISH 探针,3′ 端两侧各有一个绿色标记的探针;(下)X 染色体示意图,显示SSX1和SSX4 [p11.23 带] 以及SSX2[p11.22带]基因的位置,未重排的 SS18 BA 探针通常显示为共定位的“黄色”信号

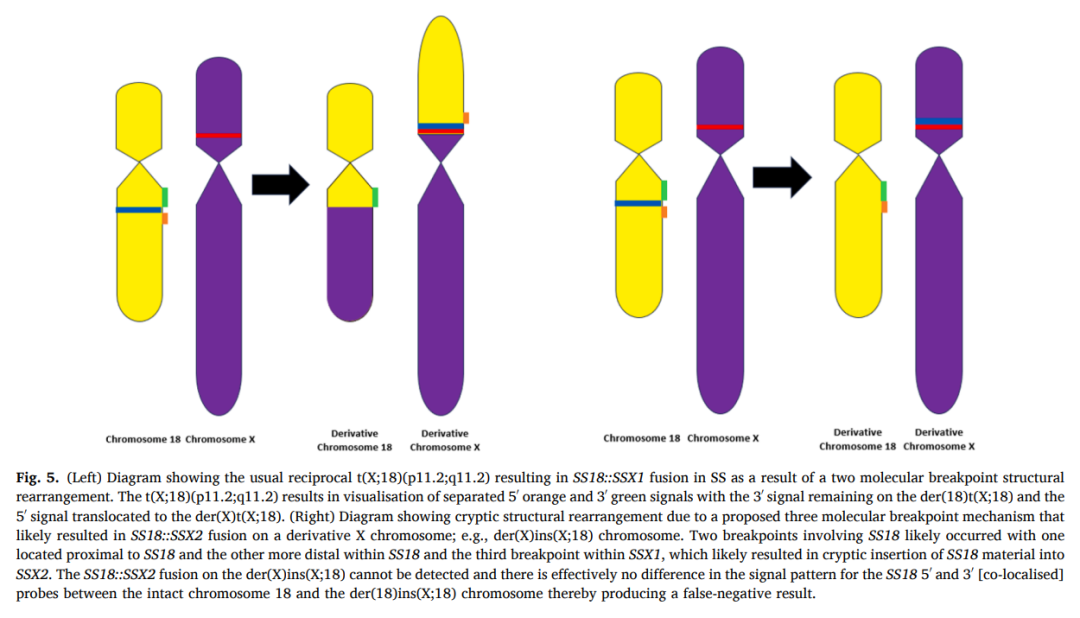

在大多数滑膜肉瘤(SS)病例中,18号染色体长臂q11.2带与X染色体短臂p11.2带之间会发生反复出现的相互易位,即t(X;18)(p11.2;q11.2);注意p11.2带可细分为p11.23和p11.22亚带,各个SSX基因位于这些亚带中(图4)。这导致形成衍生X染色体[der(X)t(X;18)],该染色体包含SS18:SSX1/2融合基因,其中SS18的第10外显子与SSX1/2的第6外显子融合,驱动肿瘤发生。然而,我们发现了一种罕见的变异融合,涉及SS18第9外显子和SSX2第6外显子,既往已有报道。在本病例中,推测FISH假阴性结果是通过一种隐匿性结构重排产生的,该重排可能涉及三分子断点机制。两个断点可能发生在SS18基因,一个断点位于SS18的近端,另一个位于第9内含子内,第三个断点发生在SSX2的第5内含子内。这可能导致SS18第1至9外显子被切除并隐匿性插入SSX2,从而产生SS18第9外显子::SSX2第6外显子嵌合转录本。通过这种方式,SS18探针的5′端红色和3′端绿色信号实际上仍保留在18号染色体内的原位,未发生分离,从而表现为FISH假阴性结果(图5)。

▲图5 (左)图示滑膜肉瘤中常见的相互易位t(X;18)(p11.2;q11.2),由双分子断点结构重排导致SS18::SSX1融合。t(X;18)(p11.2;q11.2)使5′端橙色信号和3′端绿色信号分离可见,其中3′端信号保留在der(18)t(X;18)上,5′端信号易位至der(X)t(X;18)上;(右)图示由推测的三分子断点机制导致的隐匿性结构重排,该机制可能在衍生X染色体(例如der(X)ins(X;18)染色体)上产生SS18::SSX2融合

本病例基于形态学和免疫组化结果怀疑为滑膜肉瘤,通过RNA测序得以明确确诊。重要的是,应注意由于肿瘤部位特殊,且存在广泛坏死和高级别区域(这在滑膜肉瘤等易位性肉瘤中并不常见),若仅依靠小活检标本,该肿瘤将带来显著的诊断挑战。在此类情况下,分子检测对确立明确诊断至关重要。

本病例强调了在软组织肿瘤评估中整合多种诊断方法的重要性,尤其是发生于不典型部位的肿瘤。当传统分子检测得出意外结果时,RNA测序等先进技术可提供有价值的诊断信息,直接影响患者治疗。滑膜肉瘤的主要治疗手段是完整切除肿瘤并保证切缘阴性。已知与其他软组织肉瘤相比,滑膜肉瘤相对化疗敏感,通常进行辅助或新辅助化疗,最常用的全身性药物为异环磷酰胺和多柔比星。

本文报告一例罕见的原发性肾滑膜肉瘤病例,其SS18重排荧光原位杂交(FISH)检测阴性,但通过RNA测序发现携带隐匿性SS18::SSX2融合。本病例强调了荧光原位杂交(FISH)在检测所有SS18::SSX2融合时偶尔存在的局限性,并强调了全面分子检测在诊断困难病例中的价值。认识此类非典型表现对这些罕见肿瘤的准确诊断和恰当管理至关重要。

骨与软组织肿瘤DNA1308+RNA1560基因检测、骨与软组织肿瘤DNA272+RNA1560基因检测、骨与软组织肿瘤DNA160+RNA1560基因检测(NGS方法学)项目,可从RNA层面检测SS18::SSX2融合在内超过1560种已知和未知融合变异,预测可能获益的靶向、免疫、化疗等治疗方案,同时辅助分子分型、预后和遗传评估。

参考文献:

Kai Zong Teo, Dale Wright, Lawrence Kim, Phuong Dinh, Lauren Kim,SS18-rearranged false negative FISH synovial sarcoma: A rare case of primary renal synovial sarcoma with cryptic genetic rearrangement,Current Problems in Cancer: Case Reports,https://doi.org/10.1016/j.cpccr.2025.100384.