寻常痤疮皮肤屏障功能障碍的发病机制及治疗

时间:2025-09-25 15:49:52 热度:37.1℃ 作者:网络

寻常痤疮是毛囊-皮脂腺单位的慢性炎症性疾病,是全世界最常见的皮肤病。虽然它可以发生在任何年龄,但它主要影响年轻人,表现为粉刺、丘疹、脓疱、囊肿和结节,主要发生在面部皮脂腺丰富的区域,通常呈对称分布。寻常痤疮的发展被认为是遗传和环境因素综合作用的结果,包括日晒、护肤习惯、饮食、睡眠模式和心理压力,所有这些都会诱发或加重病情。

图1 文献截图

寻常痤疮的发病机制涉及雄激素诱导的皮脂腺增生、皮脂过度产生、滤泡导管角质化异常、微生物定植和免疫炎症反应。历史上,治疗集中在调节皮脂产生、改善毛囊角质化和提供抗菌和抗炎疗法,较少关注修复皮肤屏障。治疗结果常常不是最理想的,经常复发,皮肤过敏发生率高,给患者带来巨大的经济和心理负担。

寻常痤疮和皮肤屏障

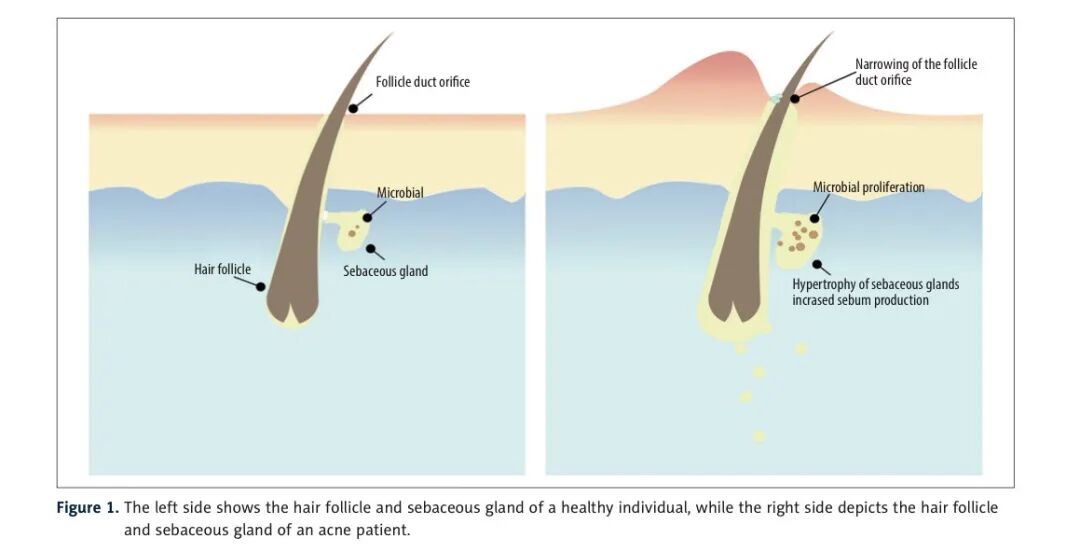

寻常痤疮,通常称为“痤疮”,是一种慢性炎症,主要影响毛囊-皮脂腺单位。它在青春期最为普遍,在青少年中的发病率高达93%,使其成为全球最常见的皮肤病。痤疮通常会导致炎症后红斑和色素沉着过度。研究表明,37%的痤疮患者会出现皮肤过敏,3%至7%的患者会出现疤痕,从而显著影响他们的外观和整体健康。寻常痤疮的发病机理与雄激素诱导的皮脂腺增大、皮脂产生过量、毛囊导管的异常角质化、微生物增殖(例如,痤疮皮肤细菌),以及炎症免疫反应(图1)。

雄激素引发皮脂腺增生和皮脂分泌增加,导致毛囊导管开口处的过度角化,并导致皮脂和角质细胞在毛囊内积聚,形成白头。皮脂的氧化结合表面碎屑导致黑头形成。皮脂积聚为微生物创造了营养丰富的环境,例如痤疮皮肤细菌, 金黄色葡萄球菌,以及马拉色氏霉菌属物种,促进它们的繁殖。这些微生物会产生酶,将皮脂分解成游离脂肪酸,进一步刺激毛囊炎症,导致丘疹和脓疱。随着炎症反应的加剧,毛囊壁会破裂,使脂质、微生物和其他物质更深地渗透到真皮中,导致毛囊炎和毛囊炎,表现为深部囊肿和结节。遗传因素在严重痤疮中也起着重要作用,而众所周知,肥胖、高糖、高脂肪或富含乳制品的饮食、不适当的护肤、化妆、日晒、压力和睡眠不足等因素会引发或加剧这种状况。

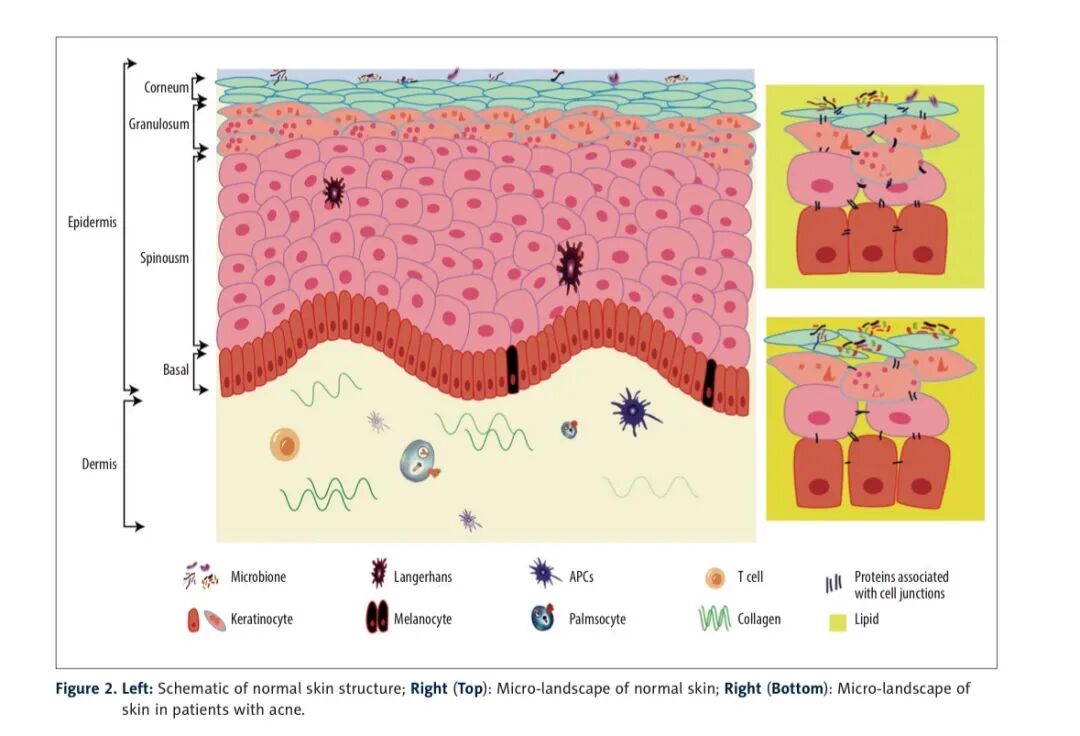

皮肤是人体最大的器官,是抵御外部环境因素的物理、化学、免疫和微生物屏障。物理屏障,也称为渗透性或机械屏障,由蛋白质和均衡比例的脂质(神经酰胺:游离脂肪酸:胆固醇=3: 1: 1)连接的角质细胞组成,形成抵御外部侵害的第一道防线。化学屏障由表皮和微生物分泌的脂质和酸组成,保持低pH值以抑制病原微生物生长并增强皮肤免疫力。免疫屏障是指皮肤微生物群激发的先天和适应性免疫,如链球菌表皮激活gδT细胞并上调穿孔素-2,以调节先天免疫系统,以及白色念珠菌刺激皮肤中的辅助性T(Th)17或Th21免疫反应,以预防皮肤或全身感染。微生物屏障涉及微生物-微生物的相互作用,防止病原微生物或机会微生物的入侵、定居和感染,从而维持微生物的生存、生态位和营养获取途径。皮肤屏障保护身体免受有害的外部因素,但它也可能被这些相同的因素损坏。2017年,欧洲皮肤科医生将“痤疮暴露体”定义为影响痤疮发作、持续时间和严重程度的所有环境因素的总和。这些因素与皮肤屏障、皮脂腺、先天免疫和皮肤微生物群相互作用,导致痤疮的发展和恶化。

近期研究表明,寻常痤疮患者常表现出皮肤屏障受损。证据表明,这些患者会经历经表皮水分流失(TEWL)显著增加、pH水平升高、皮脂分泌增多、卟啉含量上升以及红斑加重,同时伴有微生物多样性降低,所有这些变化均与病情严重程度及皮肤屏障完整性相关。在痤疮患者的表皮中,观察到屏障结构分子及其连接蛋白(如claudin-1(CLDN1)、丝聚蛋白、角蛋白1和桥粒芯蛋白1(DSG1)的改变,且其空间表达模式发生改变。例如,CLDN1通常在正常皮肤浅层表达,但在痤疮患者中仅限于基底层和颗粒层,而角质层则完全缺失。此外,某些皮脂成分已被发现可调节与屏障功能相关的蛋白质表达。这表明寻常痤疮中的皮肤屏障损伤已超出角质层范围(图2)。

寻常痤疮皮肤屏障损伤的机制

1、皮脂腺和皮肤屏障:

皮脂腺分泌的脂质占青少年和成人皮肤表面脂质总量的90%,在维持毛囊周围及真皮层的皮肤屏障完整性和先天免疫功能中起着关键作用。研究表明,皮脂腺密集区域的DSG1、角蛋白粘连蛋白、闭合蛋白和CLDN1表达水平较低,表明这些部位的物理屏障特性较弱。此外,在寻常痤疮患者中,雄激素诱导的皮脂腺增生与大量脂质分泌,以及角鲨烯过氧化物、蜡酯、游离脂肪酸、不饱和脂肪酸等脂质成分的升高与亚油酸水平的降低, 共同导致皮肤屏障功能受损。

2、炎症和皮肤屏障:

寻常痤疮是一种慢性炎症性皮肤病,其病程中始终存在炎症反应。炎症细胞因子(包括白细胞介素IL-1β、 IL-17、IL-6)、转化生长因子β、肿瘤坏死因子(TNF-α)、干扰素(IFN)-γ以及I型胰岛素样生长因子(IGF)在痤疮病灶中表达水平显著升高。细胞膜表面的IL-1受体可将IL-1β信号传导至细胞内,进而激活NF-κB和AP-1信号通路。TNF-α还能通过刺激细胞间黏附分子1来增强NF-κB和AP-1的活性。这些被激活的信号通路会促使效应细胞产生炎症细胞因子。促炎性细胞因子如IFN-γ和TNF-α,可通过非凋亡途径破坏皮肤表皮屏障。该过程可能通过损害顶端连接复合体的黏膜屏障功能,并改变紧密连接膜微区间的脂质组成来实现。IGF-1还能通过调节皮脂腺功能和角质形成细胞分化来影响皮肤屏障。这些细胞因子不仅引起角质形成细胞肿胀和扩大细胞间隙,削弱皮肤屏障,但也通过改变皮脂腺和角质形成细胞的功能来破坏屏障。

3、微生物群和皮肤屏障:

皮肤微生物群由细菌、真菌、病毒及其所处环境组成,与皮肤屏障共生共存,并通过物理、化学和免疫机制共同发挥作用。在皮肤损伤的小鼠模型中,表皮共生微生物能激活角质形成细胞中的芳烃受体,促进表皮细胞分化并维持屏障完整性。表皮链球菌通过完全依赖鞘磷脂酶的方式提升皮肤神经酰胺水平,有效防止水分流失。皮肤定植菌痤疮丙酸杆菌可通过调控紧密连接蛋白增强皮肤屏障功能。然而当痤疮丙酸杆菌过度增殖时,其生物学特性发生逆转—它会刺激IGF表达并激活Toll样受体-2(TLR-2),促使单核细胞分泌肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素(IL),这充分证明了皮肤微生物群在维护皮肤屏障中的重要作用。

4、外显体和皮肤屏障:

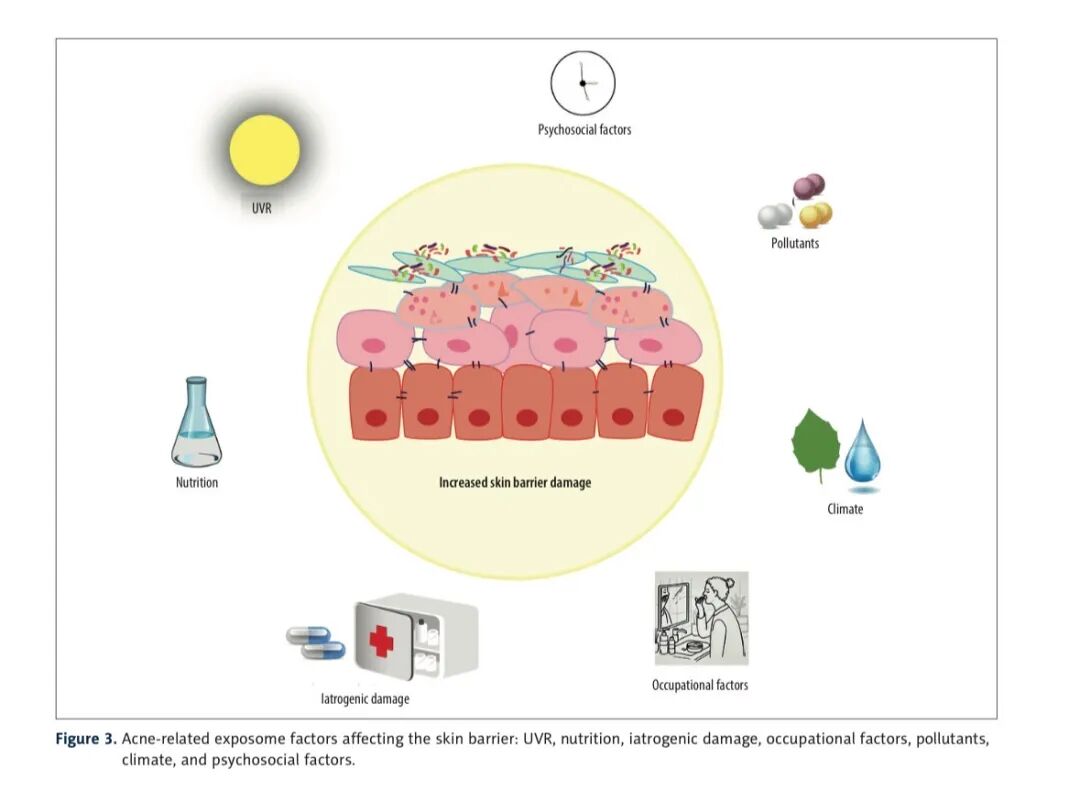

影响皮肤屏障的痤疮相关暴露组分因素可分为7类:紫外线(UV)辐射、营养、医源性损伤、职业因素(包括化妆品)、污染物、气候和心理社会因素(图3)。

紫外线辐射:大量研究表明,紫外线照射会损伤皮肤屏障,使其更容易受到刺激物和有害因素的侵害,例如紫外线辐射、化学物质和微生物。紫外线光谱(100-400nm)分为三个波段:UVA (320-400nm)、UVB(280-320nm)和UVC(100-280nm)。UVC几乎完全被臭氧层吸收,无法到达地表。能量较高的UVB能直接损伤表皮层,而UVA则会渗透至真皮层深处,破坏弹性纤维和胶原纤维,导致皮肤老化。紫外线辐射对皮肤屏障的影响主要体现在以下几个方面:角质层损伤作为皮肤最外层的角质层,对防止水分流失和抵御外界有害因素至关重要。紫外线辐射(尤其是UVB)会直接损伤这一层,导致角质形成细胞异常分化。这不仅会使角质层变薄,还会引发角质形成细胞内部结构异常,从而削弱皮肤屏障的物理防护功能。

DNA损伤:紫外线辐射会诱导皮肤细胞DNA的光化学损伤,导致环丁烷嘧啶二聚体和其他DNA损伤的形成。这种损伤不仅增加了皮肤癌的风险,还会触发细胞凋亡和炎症反应,进一步损害皮肤屏障的完整性。氧化应激和自由基生成紫外线A(UVA)和紫外线B(UVB)会刺激皮肤内活性氧的生成,从而引发氧化应激反应。过量的活性氧会氧化皮肤中的脂质、蛋白质和DNA,破坏皮肤屏障的结构与功能。例如,这种氧化作用会导致角鲨烯等脂质成分被氧化,引发游离脂肪酸和炎症因子的增加,进而加剧皮肤角质化和炎症反应。

炎症反应:紫外线辐射会引发皮肤的急慢性炎症反应。UVB照射常导致急性炎症,例如晒伤,这是由于细胞因子释放和白细胞浸润所致。长期紫外线暴露则可能引发慢性炎症。例如,NF-κB和p38MAPK通路的持续激活会分泌IL-1β、IL-1a、IL-6和TNF-α,并导致衰老相关分泌表型的形成,这些因素共同加剧皮肤屏障的持续损伤。

免疫抑制:紫外线辐射引发的免疫抑制现象已有充分文献记载,会显著削弱人体朗格汉斯细胞和真皮树突状细胞的抗原呈递能力。此外,韦伯团队的研究发现,紫外线暴露可通过过度激活p38和JNK信号通路,直接抑制T细胞活化—这一过程与抗原呈递细胞无关。这种激活会阻断T细胞受体(TCR)介导的ERK和IkB磷酸化反应,导致c-Jun、c-Fos、Egr-1及NF-κB等转录因子表达下调,从而在TCR刺激后降低IL-2、IL-4、IFN-γ和TNF-α等细胞因子的生成。紫外线还会抑制预先激活的T细胞,表明其会损害T细胞的活化过程和功能。老化最新研究表明,随着年龄增长,真皮层的细胞外基质会逐渐硬化,导致机械微环境发生改变。这种变化会促进表皮干细胞分化,同时增加半桥粒结构的脆弱性,最终造成表皮干细胞流失。由此引发的表皮修复与再生功能受损,将对皮肤屏障产生不利影响。

营养:这一类别涵盖了痤疮暴露组中研究最为深入的若干因素,包括乳制品摄入及高糖/高脂饮食。过量摄入乳制品和含糖食品会促进胰岛素及胰岛素样生长因子1(IGF-1)的分泌。升高的胰岛素和IGF-1水平会增强雄激素受体活性,从而导致皮脂分泌增加。此外,游离IGF-1还能刺激角质形成细胞过度增殖。一项大规模流行病学研究表明,肥胖人群的经外泄物(TEWL)值更高,这可能与脂肪因子和瘦素有关。值得注意的是,饮食习惯与肥胖状态同样会影响皮肤微生物群。

医源性损伤:接受过苯甲酸治疗的寻常痤疮患者常会出现皮脂分泌增加、角质层水分增多、经皮水分流失值升高,同时微生物多样性降低。这些证据表明,使用苯甲酸可能损伤皮肤屏障并破坏其微生态平衡。另一种常用治疗药物维A酸会抑制皮脂分泌、加速表皮更新,导致皮肤变薄、干燥和脱屑—这些都是屏障受损的表现。此外,化学换肤和光疗等美容项目通过机械作用、光化学反应或光热效应暂时损伤皮肤屏障,若处理不当还可能引发二次性皮肤损伤。

不适当的皮肤护理:过度清洁和使用碱性清洁产品被认为是痤疮和皮肤敏感的风险因素。洁面产品中的表面活性剂会直接损害皮肤屏障并改变皮肤的pH值,这会影响参与皮肤屏障修复的桥粒芯蛋白和酶,并破坏皮肤微生物群。一些患者未能选择适合自己肤质的护肤品、使用含有过量有毒物质的产品,或使用激素等禁用药物,这些都可能直接损伤皮肤或激活氧化应激和炎症反应,从而破坏皮肤屏障。

空气污染:来自自然和人为来源的颗粒物、化学物质及气体混合物,会通过氧化应激和炎症反应损害皮肤屏障。一项前瞻性队列研究显示,接触环境污染物会影响皮脂分泌水平和成分构成,进而破坏角质层的稳定性。某些空气污染物能穿透角质层,引发脂质过氧化反应,并通过Nrf2或NF-κB通路刺激促炎介质释放。颗粒物可激活TLR/NF-κB信号通路以加剧炎症反应,研究发现人体角质细胞接触2.5微米颗粒物后,环氧合酶-2和前列腺素E2水平升高,导致丝聚蛋白表达下调。这种双重作用会破坏皮肤屏障,形成恶性循环。

气候:流行病学研究发现,温度和湿度变化会引发皮肤敏感反应。当温度超过43℃时,会直接激活瞬时受体电位(TRP)超家族的特定成员,尤其是TRP香草酸受体1(TRPV1)负责感知热量和疼痛。TRPV1是一种非选择性离子通道受体,在皮肤组织中广泛表达,包括角质形成细胞、外周感觉神经纤维和免疫细胞。它能被多种外源或内源性炎症介质激活,引发神经肽释放和神经源性炎症,从而破坏皮肤屏障。炎症介质还能显著降低TRPV1的激活阈值。中国一项大型观察研究表明,低湿度更易诱发敏感肌肤,这可能与皮肤屏障受损有关,而这种损伤又与经皮水分流失(TEWL)和皮脂水平变化密切相关。

心理因素:促肾上腺皮质激素释放激素在人体应对压力时起着关键作用。研究发现,寻常痤疮患者的皮肤中,特别是皮脂腺区域,该激素的系统分子会大量表达。这些分子能够参与引发炎症反应并激活免疫机制。睡眠障碍会导致面部皮脂分泌失衡和氧化应激加剧,进而诱发炎症反应。这些变化会破坏皮肤稳态和炎症通路,最终导致皮肤屏障功能障碍。

修复寻常痤疮的皮肤屏障

1、原发病的积极和标准化治疗:

寻常痤疮患者的皮脂分泌旺盛、脂质成分异常、角质过度增生、微生物群失调及炎症反应,这些因素都会导致皮肤屏障受损。因此,修复这类患者的皮肤屏障,首要任务是规范基础疾病的治疗方案。这包括加强健康教育,帮助患者深入了解自身病情,并积极避免可能进一步损害皮肤屏障的诱因。

2、效性护肤品:

大量研究表明,功效性护肤品成分能通过调节角质形成细胞生成、改善角质层功能、调控细胞间脂质、抑制炎症因子以及恢复皮肤微生物群等方式有效修复皮肤屏障。例如,神经酰胺可补充天然脂质成分并稳定皮肤屏障结构。牡丹酚和马黛皂苷等植物提取物具有抗炎修复功效。此外,益生菌和益生元能够维持并恢复皮肤微生物群,从而增强皮肤屏障功能。这些辅助性成分在治疗皮肤病在中国已得到广泛的应用,取得了良好的疗效。

3、低强度激光治疗:

激光、发光二极管(LED)等光源通过非热效应调控细胞活动,这一过程被称为光生物调节。该技术能促进细胞ATP合成、刺激角质形成细胞增殖、抑制IL-6、IL-1和TNF-α等炎症因子的释放,并改善皮肤整体屏障功能。临床上,红光、黄光以及大功率低能Q开关1064纳米激光器常被用于此类治疗。

4、美塑疗法:

美塑疗法是美容皮肤科领域的一项新兴技术,标志着透皮给药技术的重大突破。该疗法增强皮肤屏障的潜在机制包括:微针产生的机械刺激可启动皮肤修复过程;微针治疗时局部轻微出血会释放血小板和生长因子;以及将皮肤紧致成分与抗炎物质直接输送到皮肤深层。

寻常痤疮患者的皮肤屏障功能受损,这不仅源于自身皮脂分泌、角质形成细胞异常、微生物感染和炎症反应,还受到多种暴露因素的共同作用—这些因素会持续破坏皮肤屏障,形成恶性循环。修复皮肤屏障对于提升治疗效果、预防复发及减少继发性皮肤敏感至关重要。包括化妆品疗法和光生物调节在内的多种屏障修复技术已 取得积极成果。然而,由于屏障损伤已超出角质层范围,开发能深入渗透并全面修复皮肤的技术显得尤为关键。间质疗法虽展现出突破性潜力,但其疗效、患者依从性以及注射成分安全性等问题仍需深入研究。持续探索痤疮发病机制与皮肤屏障损伤的关联,将推动更有效治疗方案的诞生,最终造福广大患者。

结语

寻常痤疮患者的皮肤屏障功能受损,这不仅源于自身皮脂分泌、角质形成细胞异常、微生物感染和炎症反应,还受到多种暴露因素的共同作用—这些因素会持续破坏皮肤屏障,形成恶性循环。修复皮肤屏障对于提升治疗效果、预防复发及减少继发性皮肤敏感至关重要。包括化妆品疗法和光生物调节在内的多种屏障修复技术已取得积极成果。然而,由于屏障损伤已超出角质层范围,开发能深入渗透并全面修复皮肤的技术显得尤为关键。间质疗法虽展现出突破性潜力,但其疗效、患者依从性以及注射成分安全性等问题仍需深入研究。持续探索痤疮发病机制与皮肤屏障损伤的关联,将推动更有效治疗方案的诞生,最终造福广大患者。

参考文献:

1.Yuanyuan Deng,Feifei Wang,Li He.Skin Barrier Dysfunction in Acne Vulgaris: Pathogenesis and Therapeutic Approaches[J].Med Sci Monit,2024,Dec13:30.

2.Eichenfield DZ, Sprague J, Eichenfield LF. Management of acne vulgaris: A review. JAMA. 2021;326:2055-67.

3.Shen Y, Wang T, Zhou C, et al.Prevalence of acne vulgaris in Chinese adolescents and adults: A community-based study of 17,345 subjects in six cities. Acta Derm Venereol. 2012;92:40-44.

4.其他文献略。