大连理工大学彭孝军院士、孙文《Angew》:可重复使用的光敏感表面用于稀有细胞的捕获和光响应释放

时间:2025-09-25 15:50:06 热度:37.1℃ 作者:网络

血液中稀有细胞(CRCs)的检测主要包括从血液或组织等复杂生物样本中分离、提取并释放,这一过程有助于疾病的早期诊断、肿瘤治疗以及生理与病理条件下细胞机制的理解。其中,细胞捕获后的无损释放对于保持细胞结构完整性和细胞内微环境稳定至关重要,可避免对其基因或蛋白表达的干扰,保障后续临床分析的准确性。然而,现有的细胞释放策略多依赖热、pH、酶或电化学方法,在释放过程中可能对细胞活性和相关生物特征识别造成不利影响。因此,开发具有高生物安全性的CRC捕获与释放新方法十分必要。

对此,大连理工大学精细化工全国重点实验室彭孝军院士团队孙文等基于光响应配体取代的Ru配合物设计了一例红光响应的可变基底(RuSub-S-SA-Ab),用于CRCs的捕获与释放。该设计具有以下优势:1.可通过更换抗体实现多种细胞系的捕获与释放;2.利用Ru配合物的高灵敏光取代反应,在低强度红光(660 nm, 100 mW·cm⁻², 60 s)照射下实现非光热细胞释放;3.释放过程可逆,整个系统可重复使用。该成果以“A Reusable Substrate for Capture and Red Light-Responsive Release of Circulating Rare Cells with High Cytoactivity”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》上,已毕业硕士生苏泽厚和在读博士生王然为本文共同第一作者。

【文章要点】

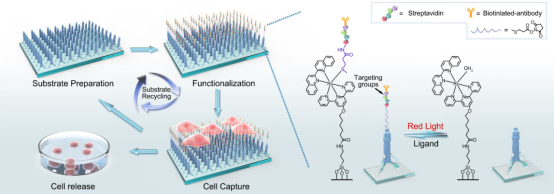

图1. 可重复使用的用于细胞捕获和快速红光响应释放的基底(RuSub-S-SA-Ab)示意图

RuSub的制备流程和基本表征

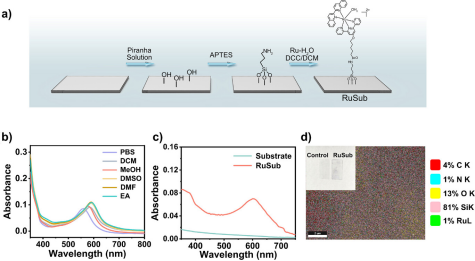

研究人员详细描述了基底RuSub的制备流程,通过吸收光谱表征了用于基底修饰的钌配合物Ru-H2O在不同溶剂中的紫外可见吸收光谱和修饰后基底的紫外可见吸收光谱;同时使用能量色散X射线谱(EDS)表征了RuSub表面的元素分布。表明用于光响应配体取代的钌配合物被成功修饰至功能基底上。

图2. RuSub的制备流程和基本表征

钌配合物Ru-H2O的光响应配体取代性能

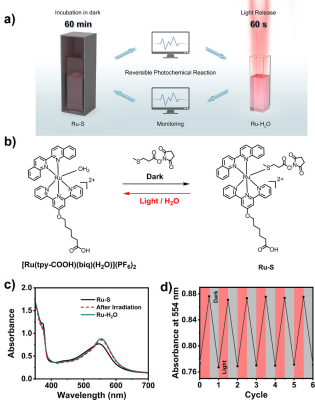

为验证钌配合物的光响应取代能力和可重复性,研究人员在溶液中对Ru-H2O“黑暗结合-光照释放”这一流程进行了性能验证,结果表明溶液中钌配合物Ru-H2O在黑暗条件孵育60 min后能够实现硫醚配体结合并在低强度光照下(660 nm, 100 mW·cm⁻², 60 s)快速释放,并在至少6个重复周期中取代反应完全可逆,为后续功能基底的重复使用提供了实验依据。

图3. 钌配合物Ru-H2O的光响应配体取代和可重复性

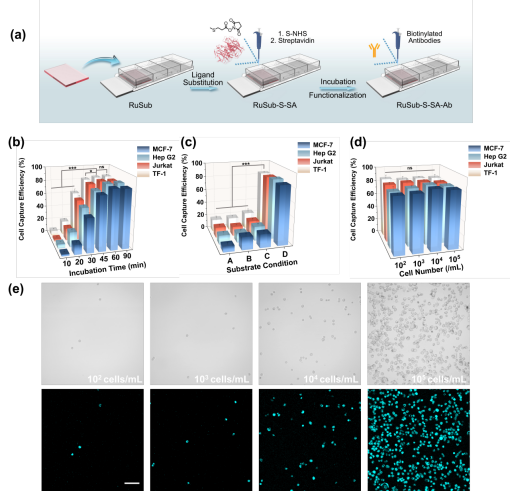

功能基底RuSub-S-SA-Ab的制备流程和多种细胞捕获性能

基于已制备的基底RuSub,通过修饰多种抗体的方法制备了功能基底RuSub-S-SA-Ab,并在多个细胞数量级上实现了四种细胞系(MCF-7/Hep G2/Jurkat/TF-1)高效率捕获(>85%);探究了功能基底RuSub-S-SA-Ab对于细胞捕获的最佳孵育时间。

图4. 功能基底RuSub-S-SA-Ab的制备流程和多种细胞捕获性能

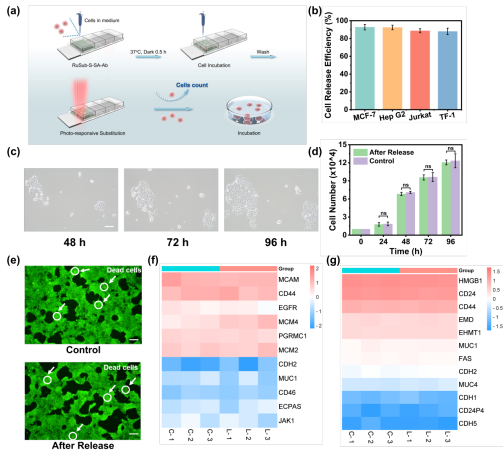

功能基底RuSub-S-SA-Ab的红光释放流程和细胞安全性

基于探究的最佳释放光照时间和光照强度,功能基底RuSub-S-SA-Ab对于四种细胞系均实现了高效释放(92.7%/92.4%/88.7%/87.9%)。随后以MCF-7细胞系为示例细胞,通过细胞培养与计数和活死染色表征了被释放细胞的高细胞活力;同时通过比较被释放细胞和对照细胞之间的蛋白表达和基因表达水平,从基因和蛋白层面验证了被释放细胞释放前后的生物特征稳定性,进一步验证了功能基底释放细胞的安全性。

图5. 功能基底RuSub-S-SA-Ab的红光释放流程和细胞安全性

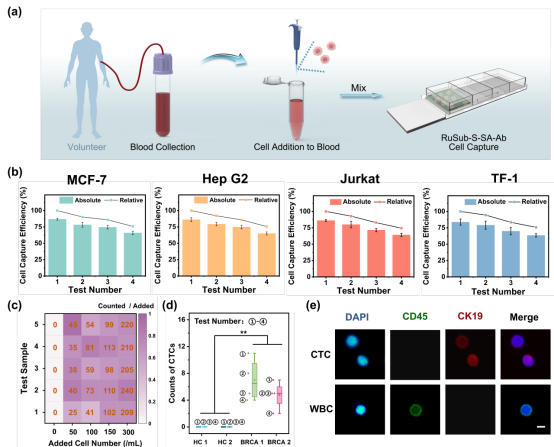

功能基底RuSub-S-SA-Ab可重复使用性和在真实血样中的表现能力

对于四种细胞系进行的可重复使用性验证表明,功能基底RuSub-S-SA-Ab的第2次重复利用率均稳定在90%以上,即便在第4次重复利用中,四种细胞系的捕获能力仍维持在70%以上。在对健康志愿者的全血中掺入不同数量的MCF-7细胞实验验证了功能基底RuSub-S-SA-Ab在真实复杂样本中的捕获能力;同时,对于乳腺癌患者的全血样本的多次重复使用实验结果也验证了功能基底RuSub-S-SA-Ab在真实临床场景下的应用潜力。

图6.功能基底RuSub-S-SA-Ab可重复使用性和在真实血样中的表现能力

该工作首次报道了将红光响应配体取代反应用于细胞捕获与释放的设计,为细胞捕获和非破坏性释放提供了高效、通用、安全的平台,在临床诊断和生物医学研究中具有潜在应用价值。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202516070