医疗质量新政下的“肝”局突破:人血白蛋白规范应用助力国考指标跃升

时间:2025-09-26 12:09:01 热度:37.1℃ 作者:网络

国家卫健委《2025版医疗质量安全监测指标》的发布,对“四级手术与三级手术并发症发生率比”“四级手术与三级手术患者死亡率比”提出更高要求1,2。肝病领域,尤其是肝切除术、肝移植术等高难度的三、四级手术,因其患者基础条件差、手术风险极高,是影响这两大指标成绩的关键战场。如何有效管理肝病手术患者的围术期风险,直接关系到医院在“国考”中的排名与医疗质量口碑。大量循证医学证据表明,人血白蛋白的规范应用,是医院提升肝病手术质量、优化指标表现的关键策略与有力抓手。

肝病手术:赋能医院国考指标提质增效

肝病手术是典型的高风险、高技术难度领域,其术后并发症发生率和死亡率显著高于常规手术。数据表明,近半数肝切除患者会合并胸腔积液,约五分之一会出现伤口感染、腹水等轻微并发症3,11。这些并发症不仅是临床治疗的难题,更是拉高医院手术并发症发生率和手术死亡率的风险因素。因此,提升肝病手术的围术期管理水平,是医院达成国家质量考核要求的必然选择,也是彰显技术实力的核心体现。

-

人血白蛋白成为降低手术并发症的“利器”

三、四级手术并发症发生率直接衡量医院对复杂手术风险的控制能力。对于肝病手术,人血白蛋白的规范应用可组成多层次的并发症防控体系:

动态防控,减少胸腹水发生:胸腹水是肝切除术后最常见的并发症之一,发生率近50%3。研究表明,肝切除术后白蛋白≤3.0 g/dL,胸腔积液发生风险增加69%;术中及围术期输注人血白蛋白,可显著降低术后胸腔积液发生率及胸腹水量3,5。将白蛋白水平作为核心监测指标,实现从“事后处理”到“事前预警”的转变,是精准防控并发症的第一步。

肾损伤预防,守护关键器官:肝肾综合征是终末期肝病及肝移植术后的致命威胁6。研究证实,肝移植前对符合指征的患者采用特立加压素联合白蛋白的治疗方案,有助于降低术后慢性肾功能不全的风险,有效避免这一严重并发症的发生,守护患者安全底线4。

-

人血白蛋白助力提升手术生存率

三、四级手术死亡率直接关联患者的生存结局,是医疗质量最直接的体现。维持有效循环血容量和器官灌注,是降低围术期死亡风险的核心。

延长肝移植患者生命线:肝移植术后白蛋白水平与患者长期生存率显著相关。数据显示,术后白蛋白≥3.0 g/dL的患者,长期生存率显著更高7。围术期维持白蛋白水平稳定,是保障重大手术远期疗效、提升长期生存质量的基石。

感染控制,闭环管理安全:肝病手术患者是感染高危人群,输注过程的安全性至关重要。通过采用全密闭输液系统,可显著降低中心静脉导管相关血流感染(CLABSI)风险达81%8。此举符合最新指南《血管内导管相关性血流感染预防与诊治指南(2025)》推荐,通过减少医源性感染,确保医疗质量安全的闭环管理9。

安全为首:精准用药是保障质控成效的前提

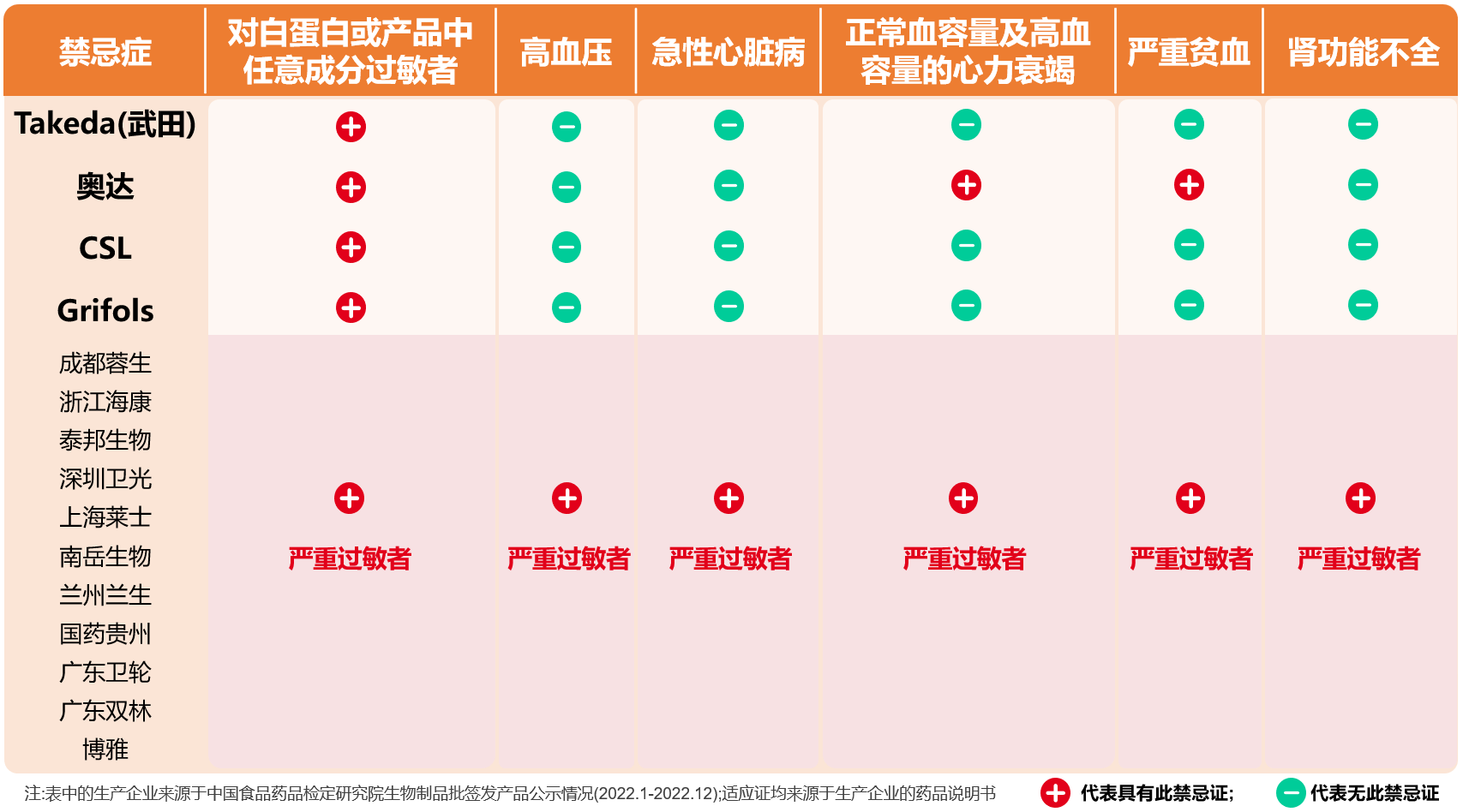

任何疗效的提升都必须以安全为前提。人血白蛋白的规范应用需精准管理禁忌证。2024年《人血白蛋白临床应用管理中国专家共识》指出,不同生产企业白蛋白说明书在禁忌证方面存在显著差异。国产人血白蛋白说明书中明确将高血压、急性心脏病、心力衰竭、严重过敏、肾功能不全等列为其禁忌证,而进口产品说明书中部分禁忌证未作明确限制。因此,医疗机构应严格参照具体药品说明书,甄别并确认所选用的人血白蛋白是否将患者合并症列为禁忌,从源头防范用药风险10。

图1:不同企业生产人血白蛋白说明书中禁忌证不相同10

此外,肿瘤、肝硬化、脓毒症等常见使用人血白蛋白的疾病患者,往往病情复杂、多病共存,合并症发生率高。以肝硬化为例,约40%的患者至少伴有一种合并症,此类人群用药更需谨慎12。医疗机构应建立基于药品说明书的禁忌证筛查流程,将用药安全置于所有质量提升策略的核心位置,筑牢合理用药的根基。值得注意的是,国际上有两项大型药物警戒研究结果显示,进口人血白蛋白的整体不良反应率极低,非致命性与致命性严重不良反应均属罕见,这为其在关键人群中的合理应用提供了重要的安全性依据13,14。

面对国家医疗质量安全新指标带来的挑战与机遇,人血白蛋白的规范应用为医院管理者提供了一套基于强大循证支持的精准破局方案。从并发症的精准防控到死亡率的有效降低,再到贯穿全程的用药安全管控,它构成了一个提升肝病三四级手术患者生存率和生存质量的闭环管理策略。将其科学、规范地融入肝病手术的标准化诊疗路径,不仅是医院达成国家质量监测指标、在评审中赢得先机的智慧选择,更是实现医疗质量与患者安全双重提升的必然之路。

参考文献

1. 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 三级医院评审标准(2025年版). 2025.

2.中华人民共和国国家卫生健康委员会. 医疗质量安全核心制度落实情况监测指标(2025年版). 2025.

3.Jeong HW, et al. Sci Rep. 2019;9(1):2790.

4.Piano S, et al. Hepatology. 2021;73(5):1909-1919.

5.邓侠兴, 等. 中华肝胆外科杂志. 2009: 192-195.

6.周玉超, 等. 肾脏病与透析肾移植杂志. 2024, 33(3):269-274.

7.Sang BH, et al. Crit Care Med. 2015;43(12):2552-61.

8.Rangel-Frausto MS, et al. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. 2010;9(1):1-8.

9.中华医学会重症医学分会. 中华危重病急救医学.2025,37(03):193-220.

10.中国药学会医院药学专业委员会, 等. 中国医院药学杂志, 2024, 44(7):739-751.

11.Zhang B, et al. Sci China Life Sci. 2018;61(6):660-670.

12.Jepsen P, et al. Gastroenterology. 2014;146(1):147-e16.

13.von Hoegen I, et al. Crit Care Med. 2001;29(5):994-996.

14.Vincent JL, et al. Br J Anaesth. 2003;91(5):625-630.