警惕!皮肤出现这一特征,强烈提示川崎病风险

时间:2025-09-26 12:10:24 热度:37.1℃ 作者:网络

川崎病,又称皮肤黏膜淋巴结综合征,是儿科常见的一种系统性炎症性疾病,主要侵犯中小型血管,尤其是冠状动脉。川崎病临床表现多样,典型病例诊断较为明确。然而,不完全性川崎病因临床表现不典型,易被漏诊或误诊,给早期识别和治疗带来了巨大挑战。

近年来,越来越多的研究和临床报道显示,卡介苗接种疤痕(简称卡疤)出现红斑或硬结,可能是川崎病(尤其是不完全性川崎病)的重要提示。该现象被认为是一种特异性皮肤表现,有助于早期诊断,尤其在临床症状欠典型的患儿中更为宝贵。

卡介苗接种疤痕红斑与川崎病的联系

BMJ杂志曾报道过一例3月龄女婴,因高热3天就诊。初步体检未见异常。尿常规见异常白细胞。患儿被诊断为尿路感染,并接受了1天抗生素治疗。而后患儿出现了全身性斑丘疹,考虑为头孢曲松引起的药物不良反应,遂转诊至上级医院进一步诊治。

入院时,患儿体温39℃,心率155次/分,呼吸32次/分,意识清晰但易激惹。体格检查显示口唇皲裂,咽部轻度充血,掌面及足底无红斑,未见结膜充血及颈部淋巴结肿大。初步诊断为脓毒症,给予美罗培南治疗2天,发热仍未缓解。复查时注意到卡介苗疫苗接种部位瘢痕周围局部充血和硬结,结合临床表现及实验室检查,考虑不完全性川崎病。

图:卡介苗接种瘢痕周围充血和硬结

不完全性川崎病的诊断标准与临床表现

根据临床诊断标准,典型川崎病需发热≥5天,并符合5项主要临床特征中的至少4项:口唇红斑或皲裂、草莓舌和/或口咽粘膜红斑;双侧非渗出性球结膜炎;皮肤斑丘疹或弥漫性红皮病;手足红肿或亚急性期甲周脱皮;颈部单侧淋巴结肿大(≥1.5cm)。

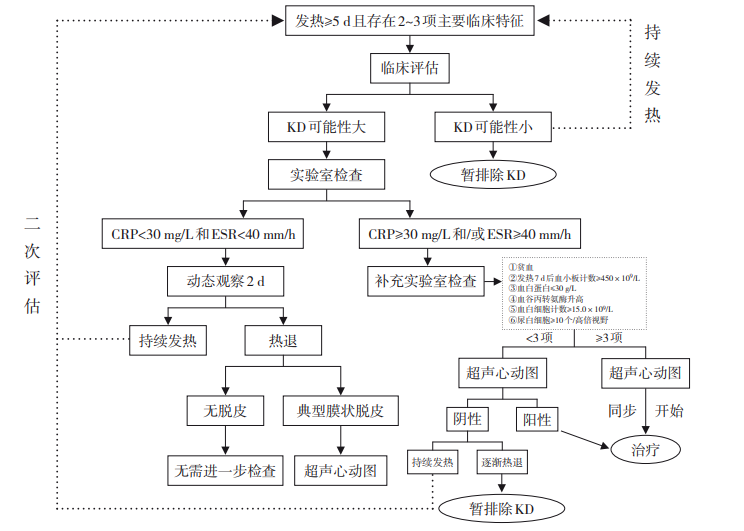

图:疑似不完全性川崎病的评估流程

临床中,许多患儿发热≥5天但不满足上述4项标准,需考虑不完全性川崎病。患儿主要临床特征:趾周围脱皮以及发热期和恢复期卡介苗接种部位发红的发生率较高,而多形性红斑样皮疹、唇红干裂、结膜充血、手足肿胀、草莓舌、颈部淋巴结肿大等症状的发生率相对较低。

不完全性川崎病急性期卡介苗接种部位发红的概率高于典型川崎病,因此,对于接种过卡介苗的儿童,应重点关注其接种部位是否发红。该类型患者冠状动脉瘤风险不低于典型川崎病,及时诊断和治疗同样关键。

卡疤红斑的临床价值与流行病学特征

卡疤红斑常在川崎病早期(发热1-4天)出现,约有50%患者表现此特征,婴儿期患儿发生率更高(超过70%),男性患儿更为常见。相较于颈部淋巴结肿大和肢体改变,卡疤红斑在婴幼儿中更为常见且早期出现。

卡疤红斑被认为是卡介苗接种部位愈合疤痕周围的T细胞介导性炎症反应,可能与分枝杆菌热休克蛋白65(HSP65)与人体同源蛋白HSP63的交叉反应相关,但与卡介苗接种后的局部常见不良反应不同,后者通常在数周内自行缓解。有研究发现婴儿卡疤红斑发生率为69.7%,且超过半数患儿于发病5天内出现卡疤红斑,强调其作为早期诊断标志的价值。

尽管卡疤红斑对川崎病的诊断价值突出,但该表现并非特异性,仅限于川崎病。极少数病例中,人类疱疹病毒6型感染、麻疹等其他发热性疾病也可见类似表现,鉴别诊断需结合临床全貌及实验室检查。

总之,卡疤红斑作为一种简单易查的临床体征,尤其在卡介苗接种普及的地区,对于不完全性川崎病的早期识别提供了可贵线索。卡疤红斑早期出现时间及高敏感性为临床医生辨识疑似病例及尽早启动治疗提供支持。值得强调的是,卡疤红斑等新兴临床指标不能完全替代传统标准,应作为综合诊断的补充,结合病史、体征与辅助检查,确保诊断的准确性与及时性。